▎2005년 알리바바의 주식 40%를 사들였던 제리 양은 2012년 경영악화 책임을 지고 야후를 떠났다. |

|

야후가 홀로서기를 포기했다. 7월 25일(현지시간) 야후는 인터넷 사업 부문(e메일·쇼핑·뉴스 등)과 보유 부동산을 미국 최대 이동통신사인 버라이즌에 매각했다. 매각금액은 겨우(?) 48억 달러. 2000년에 기록한 야후의 황금기 시가총액의 4%에 불과하다.씁쓸한 퇴장이다. 야후는 한때 인터넷 포털시장에서 최고 강자로 군림했다. 2000년대 중반까지 1위를 달렸지만 구글의 등장으로 내리막길을 걷기 시작했다. 2012년 구글 출신인 마리사 메이어를 최고경영자(CEO)로 영입해 부활을 시도했지만 결국 실패로 끝났다. 버라이즌은 지난해 44억 달러에 인수한 AOL(아메리카온라인) 내 자회사로 야후를 편입할 예정이다.야후는 1994년 인터넷 현관에 해당하는 ‘포털 사이트’를 세상에 알리며 약진했다. 검색기능을 비롯해 e메일·뉴스·쇼핑 등 이용자가 원하는 폭넓은 서비스를 공짜로 제공했다. 당시 일반인이 인터넷을 채 알기도 전에 야후는 이미 검색엔진을 개발할 만큼 선구적이었다. 2000년대 초반에는 세계 검색 시장점유율의 절반을 차지하기도 했다.

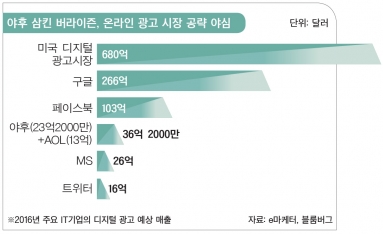

마리사 메이어의 부활 시도 실패웹 1.0 시대를 이끌었던 야후가 무너진 변곡점은 구글의 출현이었다. 1998년 혁신적인 기술로 무장한 구글은 소비자가 원하는 정보를 야후의 검색엔진보다 더 빠르고 정확하게 찾아줬다. 소비자들은 구글에 매료됐다. 이와 달리 야후는 서비스 유료화와 번잡한 광고, 일방적으로 제공하는 문어발식 콘텐트로 점차 소비자들의 외면을 받았다.결국 야후는 구글의 검색엔진 기술을 받아들인다. 2000년 6월 구글의 검색엔진을 4년 간 야후 웹사이트에서 기본적으로 사용하도록 계약했다. 검색엔진 업계사이트 ‘서치엔진랜드’를 창업한 대니 설리번은 “구글은 자동화된 검색 기술 분야에서 뛰어난 전문 기술을 구축했지만 야후는 사이트 분류에 인력을 계속 사용했다”며 “(야후가) 방침 전환을 시도했을 때 이미 구글은 검색엔진으로서 최고의 입지를 다졌다”고 당시를 돌아봤다.구글의 경영진은 계속 검색 서비스에 집중했다. 구글은 검색 결과에 광고를 붙이는 사업을 하고, 광고 공간을 입찰제로 판매하는 등 수익성 높은 요금 정책으로 광고 클릭 횟수를 늘렸다. 이러한 광고 사업은 현대의 가장 성공적인 상업 모델로 자리매김했다.구글의 성공을 목격한 야후는 구글을 인수하려 했지만 실패했다. 이후 자체 검색엔진을 개발하는 쪽을 택했다. 2004년 구글과의 제휴를 포기하고 검색 기업과 IT 광고 회사를 인수해 구글과 경쟁하기 시작한다. 하지만 야후는 구글처럼 광고주를 유치하지 못했다.워너 브라너스 출신의 CEO인 테리 세멜은 야후를 미디어 회사로 이끌려 했다. 그래서 2006년 페이스북 인수를 시도했지만 실패했다. 테리 세멜 이후 CEO를 맡은 제리 양은 2008년 마이크로소프트(MS)로부터 이번 버라이즌 인수 가격의 9배 수준인 450억 달러에 인수 제안을 받았으나 거절했다. 제리 양 이후 CEO인 칼 바르츠는 뉴스·스포츠 콘텐트를 강화하는 등 다시 야후를 미디어 회사처럼 운영해나간다. 그러다 2012년에는 한국에서 네이버 등 토종 검색 업체와의 경쟁에서 밀려 사이트를 폐쇄하고 철수했다.야후는 2012년 구글 출신 마리사 메이어를 CEO로 영입해 정보통신(IT) 기업이라는 본래 성격으로 돌아가려고 한다. 하지만 대세는 이미 구글·페이스북으로 넘어간 후였다. 포털시장이 PC에서 모바일로 이동하는 흐름을 제대로 따라가지 못했다. 3개월이 멀다 하고 새로운 플랫폼과 서비스를 제공해야 하는 인터넷 생태계에서 제대로 변신하는 데 실패한 것이다. 선택과 집중 없이 모든 서비스를 제공하는 포털의 한계가 드러났다.“안락사.” 버라이즌의 야후 인수를 레컨 애널리틱스의 애널리스트 로저 엔트너는 이렇게 표현했다. 그는 “야후를 AOL 구조 안에서 경영하는 것이 가장 논리적인 방법”이라고 말했다. 버라이즌은 야후를 지난해 인수한 AOL과 결합해 모바일 비디오와 광고사업을 할 계획이다.하지만 AOL과 야후가 글로벌 디지털 광고 시장에서 차지하는 합계 점유율은 불과 2%다. 구글(31%)과 페이스북(12%)을 따라잡으려면 갈 길이 멀다. 시장조사기관 이마케터에 따르면 야후(23억2000만 달러)와 AOL(13억 달러)의 올해 미국 디지털 광고 매출 예상치를 합쳐도 36억2000만 달러 밖에 되지 않는다. 광고 수입과 사용자를 확보한 구글은 266억 달러, 페이스북은 103억 달러다.

이름 바꾸고 투자회사로 전환 계획야후는 매각 작업이 마무리되는 내년 1분기까지 존속하다가 이후 사명을 바꾸고 투자 회사로 전환한다. 이름이 바뀔 야후의 또 다른 사업 부문은 어떻게 될까? 야후는 “남은 자산은 이름을 바꾼 후 투자사업으로 재등록하게 될 것”이라고 밝혔다. 거래가 완료되는 2017년 이후 야후는 야후재팬(약 312억 달러)과 알리바바 지분(약 83억 달러) 일부와 특허권만 소유한 회사로 남게 된다.한때 야후는 두 회사 지분 매각을 추진하기도 했다. 하지만 핵심 자산을 버라이즌에 넘기기로 하면서 야후 재팬 등의 지분 매각 계획은 철회했다. 야후 구원투수로 영입됐던 마리사 메이어 CEO도 당분간은 회사에 남겠다고 밝혔다. 미국에서는 야후가 버라이즌 소속으로 넘어가면서 수 년 동안 많은 사람이 써온 야후의 서비스가 어떻게 될지 우려하는 목소리가 크다. 2017년 1분기까지는 야후 e메일·검색·텀블러 플랫폼 등의 지원이 계속될 것으로 보인다. 가브리엘 컨설팅 그룹 애널리스트 댄 올즈는 “야후가 재탄생했다”고 바라본다. 올즈는 “버라이즌 인수가 야후의 서비스 범위 확대로 이어지면 더욱 풍부한 사용자 정보로 광고 시장에서 큰 이익을 낼 수 있을 것”이라고 말했다. 잘 진행되면 야후는 독자적으로는 불가능했던 강력한 미디어 회사의 플랫폼을 갖추게 되는 셈이다.야후만이 아니다. 블랙베리·노키아·모토로라 등 IT업계의 정상들이 쏜살같이 변하는 시장 트렌드에 적응하지 못해 추락한 사례는 얼마든지 있다. 하지만 위기 돌파의 비결은 그다지 멀리 있지 않다. 7월 21일(현지시간) 미국 제너럴모터스(GM)는 파산보호에서 졸업한 지 7년 만에 올 2분기 가장 좋은 실적을 올렸다고 밝혔다. 글로벌 금융위기 직후 천덕꾸러기로 전락했다가 미국을 대표하는 기업으로 다시 떠오른 것이다. GM의 회생을 이끈 사람은 올해 초 GM 역사상 첫 여성 CEO 겸 회장에 오른 메리 배라다. 메리 배라는 이렇게 말했다. “변하지 않으면 살아남지 못한다. 새 길을 찾는 것이 중요하다.”