계열사·사업 간 시너지 효과 확보 필요...거듭되는 오너 리스크는 복병

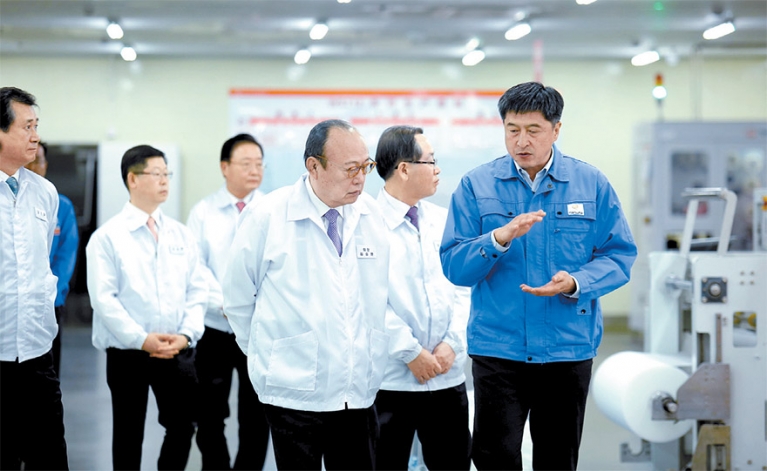

▎중국 한화큐셀 치둥 공장을 방문한 김승연 회장. |

|

한화그룹은 최근 수 년 간 지속된 사업 재편과 체질 개선의 결실이 올해도 이어질 것으로 보고 있다. 한화는 2016년에 이어 지난해에도 창사 이래 최대 실적을 거뒀다. 다만 미래 성장동력으로 사활을 걸고 있는 태양광 사업의 시장 다변화가 올해 풀어야 할 과제가 될 것으로 보인다.최근 한화그룹 태양광 사업의 실적은 다소 부진했다. 미국·중국 등 주요 태양광 시장의 수요 감소, 원자재 가격 상승에 더해 허리케인 등 단발성 이슈까지 덮친 탓이다. 특히 태양광 셀과 모듈의 재료인 웨이퍼 가격이 상승하며 원가를 압박한 영향이 컸다. 이 외에 미국을 덮친 허리케인 ‘어마’로 3분기 4분기 이후로 미뤄지며 매출이 줄었다.태양광 대부분의 매출을 수출로 창출하는 상황에서 미국의 통상압박도 불안 요소로 지목된다. 미국 트럼프 행정부는 1월 22일(현지시간) 태양광 제품 수입량이 2.5GW(누적 용량, 전지 기준)를 넘을 경우 1년 차에 30%, 2년 차 25%, 3년차 20%, 4년 차 15%씩의 관세를 부과하기로 결정했다. 국내 태양광 업체의 경우 미국에 전지가 아닌 모듈을 수출하고 있어 누적 용량과 관계없이 무조건 관세가 부과될 전망이다.관세가 더 붙으면 미국 시장에서 한국산 태양광 제품의 경쟁력 약화는 불가피해졌고 주요 수출국인 미국 시장 자체가 축소될 수 있다는 점도 우려할 대목이다. 태양광 업계에서는 지금까지 한·미 자유무역협정(FTA)으로 관세 없이 수출하던 제품에 관세가 붙으면 가격 경쟁력 저하로 최악의 경우 미국 수출량이 10~30% 감소할 수 있다고 보고 있다.이에 따라 국내 태양광 업체의 매출 역시 최대 20% 감소할 것이란 분석까지 나온다. 특히 한화큐셀의 경우 2016년 전체 생산물량 가운데 30%를 미국에 수출하는 등 미국 시장 비중이 크다. 한화큐셀 관계자는 “수출 또는 판로가 막히면 회사가 취할 수 있는 조치는 시장 다변화 밖에 없다”며 “현지에 공장을 짓는 것도 방법이겠지만 시간과 비용, 현지 노동법 등 현실적 환경을 고려하면 쉽지 않다”고 토로했다.외연 확대에 따라 그룹 내 주력 사업과 각 계열사 간 시너지 효과 확보도 당면 과제로 떠올랐다. 한화그룹은 삼성과의 빅딜로 석유화학·정유 부문의 한화종합화학·한화토탈과 방산 부문 한화테크윈·한화시스템을 끌어안았다. 이어 한화테크윈을 물적분할해 한화지상방산·한화파워시스템·한화정밀기계를 만들었다. 김승연 한화 회장이 경영 일선에 나서지 못하는 총수 부재의 리스크 속에서 전략적 의사결정과 시너지 효과 창출을 위한 노력이 시급해진 이유다.이에 지난해 말 한화그룹은 그룹 컨트롤타워인 ‘경영조정위원회’의 역할을 강화하고 순혈주의를 타파하는 등에 초점을 맞춘 사장단 인사를 단행했다. 경영조정위원회는 그룹 전반에 걸친 중요 사항에 대한 협의를 통해 경영기획실의 의사 결정을 돕고 각 사업·계열사 간 이해관계를 조정하는 자문 기구로 운영하고 있다. 과거 삼성그룹의 미래전략실과 SK그룹의 수펙스추구협의회를 섞어 놓은 형태다.