정부, 공익형 직불제 등 대책 마련 나서… 농민 보호보다 농가 경쟁력 강화 필요

정부가 세계무역기구(WTO)에 개발도상국 혜택 포기를 선언하면서 쌀 시장 개방에 대한 논란이 뜨겁다. 보조금 중심의 농업 정책에서 벗어나 구조 개혁을 통한 고급화와 수출에 눈을 돌릴 때라는 지적도 나온다.

▎10월 25일 오전 외교부 정문 앞에서 농민단체 회원들이 WTO 개도국 포기 방침 철회를 요구하는 집회를 하고 있다. / 사진:연합뉴스 |

|

일본 농림수산성에 따르면 유·무상 원조를 제외한 일본의 쌀 수출은 2013년 3121t에서 지난해 1만3794t으로 늘어났다. 한국농수산식품유통공사(aT)가 집계한 우리나라의 지난해 쌀 수출은 2031t이다. 일본이 7배나 많다. 일찌감치 쌀 시장을 개방하고 고급화에 나선 결과다. 정부가 세계무역기구(WTO)에서 개발도상국 지위를 포기함에 따라 쌀 시장 개방 문제가 다시 떠오른다. 전문가들은 당장 악영향이 없더라도 관세 인하와 보조급 축소 등에 대비해야 한다고 지적했다.

쌀 시장 개방한 일본의 수출량 한국의 7배한국 쌀 시장의 가장 큰 문제는 소비 감소에 따른 재고 증가다. 통계청에 따르면 지난해 기준 쌀 총 공급량은 625만t인데 비해 총 수요량은 481만t이다. 쌀 재고가 144만t에 달한다. 농림축산식품부는 적정 재고량을 80만t 수준으로 보고 있다. 쌀이 남아 도는 것은 쌀 소비가 줄고 있기 때문이다. 국민 1인당 하루 쌀 소비량은 1970년 373g에서 지난해 167g으로 감소했다. 이런 상황에서 2015년부터 매년 40만8700t의 쌀을 의무 수입해야 한다. 대신 513%의 쌀 관세를 매긴다.한국과 상황이 비슷한 일본은 정반대의 길을 걸었다. 1995년 WTO 출범 당시 쌀 시장을 개방하지 않은 4개 나라 중 하나였던 일본은 99년 관세화를 통한 시장 개방에 나섰다. 1995년과 2004년 두 차례에 걸쳐 쌀 유통과 가격 책정을 자율화했다. 70년대부터 유지하던 농가 보조금 제도인 ‘감반(減反)’을 지난해부터 폐지했다. 일본도 1인당 연간 쌀 소비가 1962년 118㎏으로 정점을 찍은 후 2016년 54㎏으로 줄었다.일본 농민들은 고급화로 대응했다. 800여 종의 브랜드 쌀을 내놓았다. 니가타(新潟)산 고시히카리 품종, 아키타(秋田)산 히토메보레 품종 등은 5㎏당 2500~3000엔에 팔린다. 지난해 가장 맛있는 쌀로 선정된 호쿠렌(홋카이도농업협동조합연합회) 유메피리카는 7999엔에 나오기도 했다. 주로 원조나 가공식품에 쓰이는 의무수입물량 70만t을 제외하면 밥을 지어먹기 위한 쌀 수입은 연간 1000t에도 미치지 못한다. 이지평 LG경제연구원 상근자문위원은 “미국산 쌀이 관세혜택 수입 한도 물량도 채우지 못한 상황”이라고 전했다.한국도 소비자는 고급 쌀에 눈을 돌리고 있다. 농촌경제연구원이 쌀 구매 때 가장 중요하게 생각하는 것을 조사한 결과 2014년에는 가격(20.8%) 다음으로 맛(14.9%)을 꼽았지만 2017년 조사에서는 맛이라는 응답이 33.2%로 급증했다. 가격이라는 응답은 16.3%로 줄었다. 하지만 체계적인 품질 관리와 마케팅 전략의 부재로 고급화에 제대로 대응하지 못하고 있다. 박재현 밥 소믈리에는 “삼광·진상 같은 고품질 쌀이 있지만 소비자가 잘 모르는 것이 문제”라고 말했다.수출 전략도 모호하다. KOTRA에 따르면 세계 최대 쌀 생산국이자 소비국인 중국에서는 연간 300만t 정도를 수입한다. 동북 지방을 제외하고는 인디카(장립종)를 주로 먹지만 최근 한국에서 주로 재배하는 자포니카 품종에 대한 수요도 늘고 있다. 베이징·상하이 등지에서 일본산 쌀은 현지쌀의 8~9배 가격에 팔린다. 농촌진흥청 산하 국립식량과학원의 이철희 박사(농업연구관)는 “일본은 수출 전략 품종을 선정하고 기업이 농민과 계약 재배를 통해 안정적인 거래를 이어가는 반면 우리는 각개전투식으로 남는 쌀을 밀어내기에 바쁘다”고 말했다.

쌀 직불금, 재고 관리비 연 2조~3조원쌀 문제는 한국 농업정책의 알파이자 오메가다. 매년 직불금과 재고관리에 2조~3조원을 들이고 있다. 핵심은 농민의 소득보전이다. 2005년 쌀 수매제도가 폐지되면서 소득보전 직불금 제도를 도입했다. 헥타아르(ha) 당 100만원씩 지급하는 고정 직불금, 쌀 시세가 미리 정해놓은 목표가격에 미치지 못할 경우 차액의 85%를 다음해에 보전해주는 변동 직불금으로 나뉜다. 이미 받은 고정 직불금만큼 제하고 지급한다. 목표가격은 80㎏ 한가마 기준으로 2005~2012년산은 17만83원이었는데 2013~2017년산은 18만8000원으로 올랐다. 지난해 재배한 쌀부터 새로운 목표가격을 정해야 하지만 국회에서 합의가 이뤄지지 않고 있다. 정부와 여당은 21만4000원을, 야당은 22만6000원을 주장하고 있다.경지 면적에 따라 지급하는 고정 직불금은 매년 8000억원 수준으로 큰 변동이 없지만, 변동 직불금은 작황에 따라 달라진다. 농림수산식품부에 따르면 지난해의 경우 고정 직불금 8187억원과 2017년산 쌀에 대한 변동 직불금 5393억원 등 1조3000억원을 지급했다. 2016년 풍년으로 쌀값이 내려가면서 2017년에는 변동 직불금만 1조4894억원에 달했다. 고정 직불금을 합쳐 2조3000억원이 들었다. 쌀값이 비쌌던 2011년부터 2013년까지는 변동 직불금이 전혀 들어가지 않았다.여기에 지난해 기준으로 4000억원 규모의 양곡관리비가 들어간다. 2017년 기준 189만t에 달하는 재고 쌀에 보관·가공·운송하는데 드는 비용이다. 쌀 재고가 지난해 143만t으로 감소했지만 세계식량기구(FAO)가 권장하는 적정 재고량(80만t)보다는 여전히 많다. 직불금과 양곡관리비를 합치면 매년 2조~3조원의 예산이 필요하다. 예산정책처는 “쌀의 공급 과잉으로 늘어난 재고관리 비용 및 소득보전 직불금이 정부의 재정 부담으로 이어진다”며 “쌀 산업 관련 사업의 실효성을 제고할 필요가 있다”고 밝혔다.또 하나의 방벽은 관세다. 한국은 쌀 시장을 개방하지 않는 대신 매년 44만7800t의 쌀을 저율 관세로 의무수입한다. 2015년 관세화를 통해 쌀 시장을 개방하겠다는 계획을 내놨지만 미국·태국 등 수출국들과 관세율을 합의하지 못해 시행은 하지 못하고 있다. WTO에서 개발도상국 지위를 포기하더라도 현재 쌀 관세율은 513%은 새로운 협정을 맺기 전까지는 유지된다. 농업 분야 통상규범이 될 WTO의 도하개발어젠다(DDA)는 미국 등 선진국과 중국·인도 등의 입장 차이가 큰 탓에 2008년 이후 10여 년째 타결되지 않고 있다. 서진교 대외 경제정책연구원 선임연구위원은 “미국은 WTO 개혁이 자신들이 원하는 방향대로 이뤄지지 않으면 선진국을 중심으로 하는 새로운 형태의 다자협상을 추진할 수도 있다”며 “우리가 여기에 참여하게 될 경우를 상정한다면 지금 당장 피해가 없다고 해서 마냥 손놓고 있을 수 없다”고 지적했다.

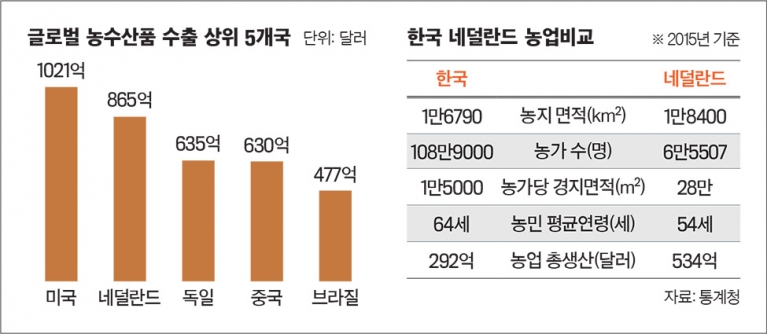

EU 농업 예산의 70%는 공익형 직불금농민단체들은 농업협상이 타결되지 않더라도 농업 분야의 보조금을 줄이는 방향으로 논의가 진행되고 있기 때문에 쌀 보조금(소득보전 직불제)을 유지하기는 어려울 것으로 우려한다. 보조금 한도가 1조5000억원 수준에서 7000억원대로 축소되기 때문이다. 게다가 타결되지 않은 잠정 합의안에 따르면 선진국도 쌀을 민감 품목으로 지정하면 393%의 관세를 붙일 수 있지만 일반 품목으로 선정하면 154%까지 관세를 내려야 한다. 개도국은 농산품의 17%를 특별·민감 품목 등으로 지정해 관세 및 이행 기간 등을 조정할 수 있지만 선진국이 되면 4%만 민감품목으로 지정이 가능하다. 이처럼 관세가 낮아진다면 국내산 쌀은 저가 쌀과 가격 경쟁을 할 수밖에 없다. 현재 우리나라는 쌀 외에도 홍삼(754.3%), 참깨(630%), 마늘(360%), 보리(324%), 고추(270%) 등에 고율 관세를 부과한다.정부는 보조금 제도를 WTO에서 인정하는 공익형 직불제 도입을 추진 중이다. 유럽연합(EU)의 경우 환경 보전, 동물 서식지 보호, 농약 사용 기준 준수 등을 조건으로 직불금을 지급한다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 10월 30일 “내년에 공익형 직불제 관련 예산을 2조2000억원으로 늘리고, 농산물의 수요 기반을 확충하거나 청년 후계농을 육성하는 등 농업 경쟁력을 높이는 여러 사업들이 함께 논의할 것”이라고 말했다.하지만 이 정도 규모로는 부족하다는 지적도 나온다. 박진도 대통령 직속 농어업·농어촌특별위원회 위원장은 “선진국은 농가 소득을 직접 지불하는 정책이 중심이며, EU도 농가 소득의 절반 이상을 직불금으로 지원한다”며 “우리도 단계를 거쳐야겠지만 농업 예산의 절반 이상을 직불로 가야 한다”고 주장했다. 내년도 농림축산부 예산안 15조2990억원을 기준으로 하면 7조5000억원 이상 규모다. 주요 선진국의 농업예산 대비 공익형 직불금 비중이 스위스 82.3%, EU 71.4%, 미국 40%, 일본 33.6% 수준이다.제도 보완과 함께 쌀 산업의 경쟁력을 높일 수 있는 방안도 마련해야 한다. 김종인 한국농촌경제연구원 부연구위원은 “여러 가지 관세 감축과 보조금 축소 시나리오를 바탕으로 대비할 필요가 있다”며 “미국 쌀보다 값이 싸고 운송비용이 낮은 나라의 쌀과 경쟁하기 위해 국내 쌀 생산비를 절감해 경쟁력을 높여야 한다”고 말했다.농업 경쟁력 강화의 모델로는 네덜란드가 꼽힌다. 농지면 적은 1만8400km2로 우리나라(1만6790km2)와 비슷하지만 2017년 865억 달러어치의 농산물을 수출해 미국(1021억 달러) 다음의 농업 대국이다. 가공·중개무역 비중도 적지 않지만 자체 농업 경쟁력도 만만치 않다. 농업 생산량은 534억 달러로 한국(292억 달러)의 두 배 수준에 가깝다. 강호진 주한 네덜란드 대사관 농무관은 “네덜란드는 1950년대 이후 60여 년간 농장 규모를 키우고 첨단 기술을 도입하는 농가에 보조금을 주며 경쟁력을 키운 반면 한국은 보조금으로 농민을 보호하려다가 재래식 농법에 머물게 했다”고 지적했다.한국은 경자유전 원칙 때문에 기업농을 육성하기가 어렵다. 농민들은 기업의 농업 진출에 부정적이다. LG CNS가 2016년 전량 수출을 전제로 전북 새만금에 3800억원을 투자해 76만㎡ 규모의 스마트팜 단지를 추진했지만 농민들의 반발로 철회했다. 김홍상 한국농촌경제연구원장은 “헌법 121조에 명시된 경자유전 원칙은 외지인의 농지 투기를 막고 농업 생산의 안정성을 유지하기 위한 것”이라며 “농지 소유자의 고령화, 농업 노동력 부족 등 구조적인 변화를 감안해 임대차와 위탁 경영을 활성화할 필요가 있다”고 말했다.- 김창우 기자 changwoo.kim@joongang.co.kr