상장사, 높은 인수 수수료 내고 신주인수권까지 부여… “과도한 요구” 비판 목소리

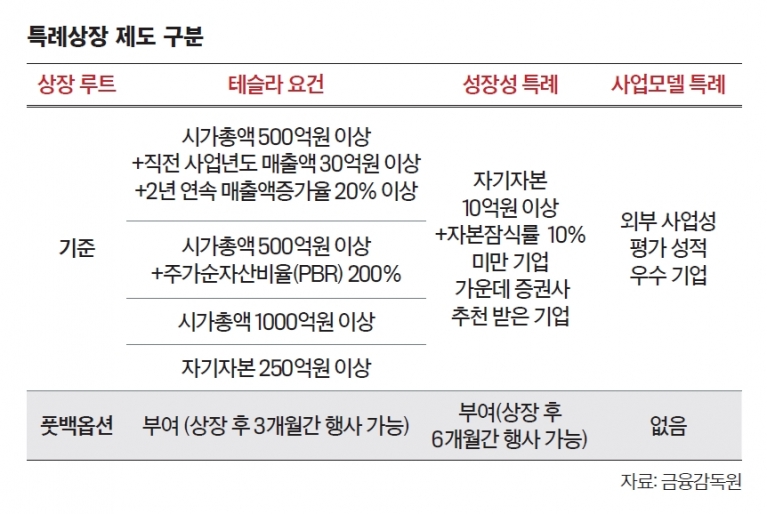

국내 증시에 특례상장 사례가 늘어나면서 주주들에게 환매청구권(풋백 옵션)을 부여하는 기업이 늘고 있다. 국내 증시 상장 규정에서는 정식 상장 요건을 갖추지 못한 기업이라도 성장성이나 사업 모델이 뛰어난 경우 특례상장을 허용한다. 이 가운데 성장성 특례 상장과 테슬라 요건(이익 미실현 기업이나 시가총액 500억원, 직전 매출액 30억원 이상 기업) 상장 때는 투자자 손실을 최소화하기 위한 장치로 투자자들에게 풋백 옵션을 부여하고 있다. 이 옵션은 일정 기간 동안 주가가 공모가의 90% 아래로 하락할 경우 투자자들이 상장 주관사를 맡은 증권사에 되팔 수 있는 권리를 보장하는 것이다.풋백 옵션 행사 기간은 각각 테슬라 요건 상장 때 3개월, 성장성 특례 상장 때 6개월이다. 성장성 특례 상장에 상대적으로 긴 옵션 행사 기간을 부여한 것은 상장 주관사의 역할이 더욱 무겁기 때문이다. 성장성 특례 상장의 경우 증권사 추천을 받아서 상장 작업에 들어갈 수 있다. 증권사 추천을 받아야 한다는 점을 제외하면 자기자본 10억원 이상, 자본잠식률 10% 미만 등의 기준을 넘기면 된다. 일반 상장은 물론 테슬라 요건 상장에 비해서도 문턱이 낮은 셈이다. 증권사 입장에서 실적을 내기 위해 무조건 상장에 나서기보다 해당 기업의 향후 성장성과 수익성 등을 고려해 책임감을 갖고 상장 절차를 준비하라는 취지다. 또 공모가를 너무 높게 잡을 경우 상장 후 주가가 하락하면 증권사 입장에서 부담이 크기 때문에 가격 산정 과정에서 과열을 막을 것이란 기대도 받았다. 그러나 증권가에서는 당초 취지와 달리 특례 상장 때 풋백 옵션이 제 역할을 하기 쉽지 않다는 평가가 나온다. 증권사들이 풋백 옵션 의무를 지는 대신 상장 예정 기업으로부터 신주인수권을 받아가고 있어서다.

특례상장 때 인수 수수료 4~6%대증권사에서는 풋백 옵션 부담을 짊어지기 때문에 이에 대한 대가로 상장예비기업에 신주인수권을 요구하고 있다. 신주인수권을 지급하기 꺼려하는 업체는 상장 수수료를 높이는 방식을 선택할 수도 있지만 대다수 업체들은 신주인수권 부여를 선택하고 있다. 특례상장 자체로도 일반 상장에 비해 높은 수수료가 적용되는 경우가 많아서다. 기업 상장 때 증권사에 지급하는 인수 수수료는 업종이나 시장 상황에 따라 다르지만 유가증권상장의 경우 통상 1% 중반 수준이다. 코스닥 상장 때는 3%대에서 결정나는 경우가 많았다.이와 달리 특례상장 때는 증권사에 지급하는 인수 수수료가 4~6%대로 급등한다. 기업들이 더 높은 수수료를 부담하기보다는 신주인수권을 지급을 선택할 수밖에 없는 구조다. 실제로 9월 18일 성장성 특례상장 2호로 코스닥 시장에 입성한 라닉스는 상장 주관사 한국투자증권에 16만주의 신주인수권을 부여했다. 성장성 특례상장 3호 기업 올리패스 역시 상장 주관사인 미래에셋대우와 키움증권에 총 6만4000주의 신주인수권을 지급했다.특례상장 때 풋백 옵션 부담에 대한 대가로 신주인수권 부여가 관행처럼 이어지면서 일부 기업들은 불만을 나타내고 있다. 우선 상장 후 주가 변동 위험을 상장사에게 전가시켰다는 지적이다. 금융당국에서 특례상장 문호를 넓히면서 증권사들에게 풋백 옵션 의무를 부여한 취지와는 달리 상장기업들의 부담만 커졌다는 이야기다. 증권사들의 신주인수권 요구가 부담된다면 상장을 미루면 되겠지만, 오히려 이 때문에 무리한 상장이 진행될 수 있다는 우려도 나온다.풋백 옵션과 신주인수권의 손익 구조 역시 증권사에 유리하다는 평가다. 일단 특례상장 때 투자자들에게 지급하는 풋백 옵션은 해당 기업의 주가가 공모가의 90% 밑으로 떨어질 경우 행사할 수 있다. 예를 들어 특정 기업이 상장 후 공모가의 80% 수준까지 주가 하락을 겪고 있다면, 투자자는 해당 기업의 상장 작업을 맡았던 증권사에 공모가의 90%에 해당하는 가격을 받고 팔 수 있다. 즉 90% 밑으로 떨어진 만큼 증권사가 손실을 본다. 반면 증권사가 지급받은 신주인수권의 행사가는 통상 공모가로 정하고 있다. 공모가보다 상승한 만큼 이익이 남는 구조다. 한 상장사 IR팀장은 “증권사 입장에서는 행사가가 공모가의 90%인 풋옵션을 매도하고 행사가가 공모가인 콜옵션을 들고 있는 것과 마찬가지”라며 “정해진 규정이 있는 것은 아니지만 신주인수권의 행사가를 공모가보다 10% 높게 설정하자고 말할 수 있는 기업은 없을 것”이라고 말했다.증권가에서는 일부 기업들의 불만에도 풋백 옵션과 신주인수권 부여 물량의 차이가 있다는 점 때문에 단순 비교가 어렵다고 보고 있다. 현행 제도 아래서는 공모 청약에 참여한 일반 주주에게만 풋백 옵션을 허용하고 있는데 통상 상장 때 공모주식의 20%가량이 일반 청약자 대상 물량으로 배정된다. 이와 달리 상장 때 신주인수권을 부여할 수 있는 최대치는 공모주식의 10%다. 그러나 기업들 사이에서는 상장 후 빠르게 주주 간 손바뀜이 나타나기 때문에 증권사들의 풋백 옵션 의무가 실질적으로는 부담이 크지 않다는 지적이 나온다. 국내 증시에서는 상장 후 단기간 거래가 몰리는 경향이 강한데, 상장 후 주식을 매수한 투자자에게는 풋백 옵션이 사라지기 때문이다. 실제로 아직까지 특례상장 기업을 대상으로 대규모 풋백 옵션 행사가 나온 사례는 없다.

대규모 풋백 옵션 행사 사례 없어신주인수권 부여 최대치인 공모 주식수의 10%를 요구하는 증권사가 다수기 때문에 오히려 상장을 준비 중인 기업 부담이 더 커질 수 있다. 실제로 라닉스 상장 때 한국투자증권이 지급받은 16만주의 신주인수권은 공모주식수(160만주)의 10%다. 성장성 특례 상장 1호 셀리버리 역시 상장 주관사에 공모주식수 대비 10%에 해당하는 신주인수권을 지급했다. 성장성 특례로 11월 상장한 화장품·전문의약품 개발 기업 라파스도 상장 주관사인 DB금융투자에 공모주식수의 10%에 해당하는 16만주의 신주인수권을 지급했다.사정이 이렇다 보니 일부 기업들 사이에서는 상장 전 최대주주와 재무적 투자자(FI) 사이의 이견이 발생하고 있다. 경영권 때문에 상장 후 지분 매각에 제한이 있는 최대주주와 달리 재무적 투자자들은 신주인수권으로 인한 지분 희석에 민감하다. 금융투자업계 관계자는 “상장전 기업투자(Pre-IPO)를 받은 기업이 특례상장을 진행할 경우 재무적 투자자들이 신주인수권 부여에 반대하는 경우가 종종 있다”며 “지분 구조가 복잡할수록 투자자 설득에 더 많은 시간이 필요하다”고 설명했다.- 황건강 기자 hwang.kunkang@joongang.co.kr