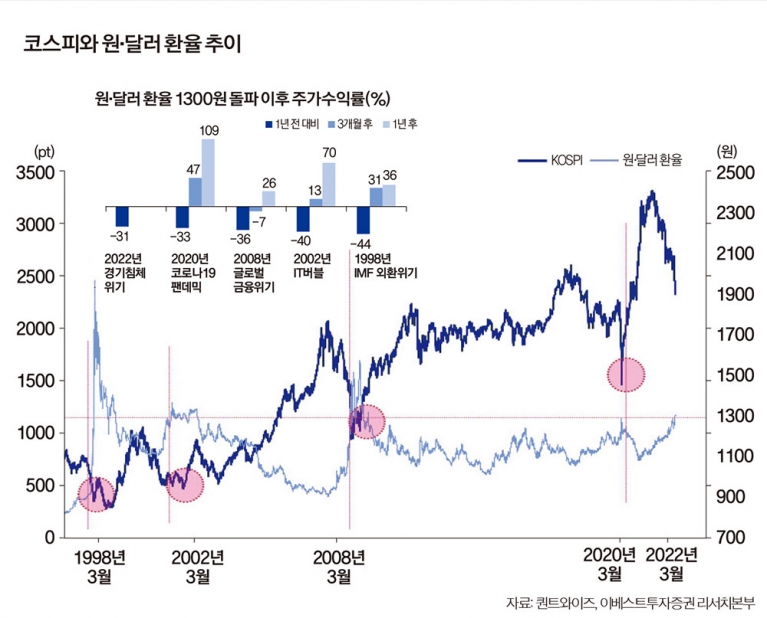

원·달러 환율은 우려의 정점 도달하반기 원·달러 환율의 방향성을 결정지을 중요한 변수 중 하나로 일본은행(BOJ)의 정책 변화 가능성을 제시한다. 달러 인덱스 강세는 구성 비율로 볼 때 엔화와 유로화 약세에 기인한 바가 크다. BOJ는 글로벌 긴축 기조와 다른 경로를 고집하며, 일본 10년 국채 금리가 0.25% 위로 솟는 것을 막기 위해 사력을 다하고 있다. 미·일 금리차가 벌어지면 약세 압력이 높아질 수밖에 없다. 국채를 사주니 유동성이 시중에 풀리고, 또 이러한 약한 고리를 노린 외국인의 국채 매도가 지속되다 보니 엔화 약세는 극단으로 향해 가고 있다. 시장 참가자들은 BOJ의 입장 변화 가능성에 베팅하고 있다. 은행 간 거래 금리인 스왑시장 금리는 이미 0.4를 넘나들고 있다. 7월 이후 BOJ의 정책 변화 가능성이 높아지거나 2018년 이후 연임에 성공한 구로다 하루히코 BOJ 총재가 물러나는 등의 큰 변화가 멀지 않아 보인다.하반기 달러 인덱스의 고점에 따른 원·달러 환율상승을 고려한다면 달러 인덱스가 107p까지 상승할 경우 적정 원·달러 환율 수준은 1350원까지 열 수 있다. 원·달러 환율은 7월과 8월 사이 1350원을 터치 혹은 상향한 이후 점진적 하락 추세로 접어들 것으로 판단한다. 다만 9월 이후 점진적으로 달러가 약세화 할 것으로 보고 있어 원·달러 환율도 9월 말~10월 사이 하락하리라는 판단이다. 또 여전히 물가의 예상보다 빠른 하락을 전망하고 있어 2023년 상반기에는 Fed의 정책 속도 감소 기대감이 달러 인덱스 하락을 만들 것으로 본다. 2023년 6월 기준 달러 인덱스 평균은 95p 수준으로 전망하고 있으며 이에 따라 원·달러 환율 역시 1200원 수준을 하회할 것으로 예상하고 있다. 1년 뒤 원·달러 환율이 1200원 수준이라면, 2022년 3분기 주식 비중을 늘리는 것이 당연한 선택이다.

환율 9월 말에 하락세로 돌아설 것앞서 하향식(톱다운) 조건을 원·달러 환율로 판단했다면 상향식(보텀업) 조건도 체크해보자. 확정된 자본으로 구한 확정주가순자산비율(Trailing PBR)이다. 2022년 1분기(3월 말) 자본 총계 기준으로 1배를 깨고 내려와, 이제 0.9배인 2279p에 접근하고 있다. 주식은 길게 보면 고평가일 때 줄이고 저평가일 때 늘리면 된다. ‘미래를 아는 것은 확실히 어려운 일이지만, 현재를 이해하는 것은 그다지 어렵지 않다’는 하워드 막스의 표현을 빌리면 밸류에이션 지표를 통해 현 위치를 측정하면 된다. 주가는 위로 오버 슈팅할 때도 이유가 있고, 아래로 언더 슈팅할 때도 이유가 있다. 이러한 슈팅의 결과는 가격일 뿐 가치가 아니라는 점이 중요하다. 가격 하락이 가치의 하락을 의미하지 않는다면 우리의 선택은 단순하다. 가격이 아닌 가치에 집중하면 되기 때문이다.과거 금융위기나 코로나19 위기 국면에서 주가순자산비율(PBR) 수준은 더 깊었다. 2020년 3월 20일 저점 PBR는 0.63배에 달했고, 2008년 10월 24일 저점 PBR도 0.81배였다. 하지만 그 구간은 길지 않았고, 멀리 보면 0.9배 전후한 주식 비중의 확대는 나쁘지 않은 선택이었다. 물론 체크해야 할 변수도 있다. 기업 실적 감소세가 어느 정도까지 진행될지, 반전의 시기는 언제쯤일지를 시나리오에 포함해야 한다. 한국은 중간재 수출 중심의 산업 구조를 가지고 있다. 즉 글로벌 재화 수요에 따라 이익이 좌우된다. 코로나19 쇼크 이후 서비스 수요가 억눌린 가운데 정책에 기반한 소비력 확대로 재화 수요가 폭증했고, 그 수혜를 누릴 수 있었다. 하지만 이제 그 특수가 막을 내리고 있다. 오히려 완화적 통화정책으로 되돌려지고 있는 시점이다. 더불어 코로나19 쇼크 이후의 재화 소비가 많았던 만큼 수요 역시도 상대적으로 더 부진할 것으로 예상되고 있다. 한국의 기업이익은 그 영향을 고스란히 받고 있다. 2021년 코스피 영업이익은 전년 대비 67.4% 증가한 241조원으로 사상 최고치를 기록했고, 컨센서스상 2022년은 11.8% 증가한 269조4000억원이 예상되고 있다. 분기별로는 2021년 3분기 68조5000억원(전년 동기 대비 42.7% 증가)의 영업이익을 기록하며 사상 최고치를 갱신한 이후 2022년 1분기에는 9.5%로 증가율이 확연히 둔화되고 있다. 컨센서스상 2022년 2분기 66조3000억원(전년 동기 대비 6.5% 증가), 4분기 70조8000억원(전년 동기 대비 1.6% 증가)으로 증가율이 둔화되는 양상이다.더불어 2022년 2분기 실적의 컨센서스 부합 여부와 3분기 이후의 실적 컨센서스 추가 하락 가능성을 감안하면 더욱 암담한 상황이다. 주지하다시피 인플레이션으로 인한 비용 상승, 여전히 풀리지 않고 있는 글로벌 공급망 문제, 코로나19 쇼크 이후의 재화 수요 둔화 등은 물론이고, 노조의 집단행동 역시 부담을 가중할 것이다. 5월 중순 이후 코스피의 2022년 2분기 영업이익 컨센서스는 1.8% 하락했고, 3분기는 4.6% 하락했지만, 이익 추정치 조정은 아직 본격화하기 전이다. 이 부분이 고민이 된다. 금융시장의 불확실성이 높아진 만큼 금세 실적이 좋아지기는 힘들다. 이베스트투자증권은 9월 이후 유가 하락을 전망하고 있고, 연말 미국을 기준으로 인플레이션 역시 5% 수준으로 낮아질 것으로 내다보고 있다. 여타 증권사 대비 다소 낙관적인 전망임에도 3분기 실적 발표 즈음이나 돼서야 글로벌 기업들의 개선된 이익 가이던스를 기대해볼 수 있다는 의미다.글로벌 금리 상승 속도가 가을 이후 주춤해질 가능성이 높다면 3분기 기업 실적 발표 이전에 주가는 의미 있는 바닥권을 지나칠 가능성이 높다. 부진한 2분기 실적과 이후 가이던스는 장기 투자자에게 좋은 기회를 마련해줄 것이다. 이제 비용은 늘고, 수요는 약해지고, 기업이익 추정치는 이를 반영해갈 것이다. 투자자들의 실망과 탄식이 늘어나는 3분기가 기회인 이유다.

코스피 PBR가 0.9배 접근한 지금이 기회의 구간

|