한국 영화 <명량>이 개봉 한 달도 안 돼 1500만 관객을 돌파했다. 사상 처음이다. 덕분에 한국 영화가 3년 연속 ‘관객 1억명’을 돌파할 가능성이 커졌다. <겨울왕국> 등 외화에 밀려 올 상반기 부진했지만 여름 특수를 타고 반전에 성공했다. 전례 없는 호황에 한국영화가 ‘제3의 르네상스’를 맞았다는 평가도 나온다. 특히 한국 영화가 경제적 부가가치를 생산하는 하나의 문화산업으로 성장해가 고 있다는 점에서 의미가 크다. 공급의 안정성, 수요 증가, 판로 확대 등 돈 되는 산업이 갖춰야 할 여러 조건을 채워가고 있어서다. 그 사이 스크린쿼터 폐지에 따른 한국 영화산업 붕괴 우려도 사라졌다. 새로운 역사를 쓰고 있는 한국 영화의 현 주소를 짚어봤다. 잘 포장된 겉모습 속에 곪아가는 속사정은 없는지도 들여다봤다.

▎우리나라 인구 1인당 연 평균 영화 관람횟수는 4.25회로 세계 최고 수준이다. |

|

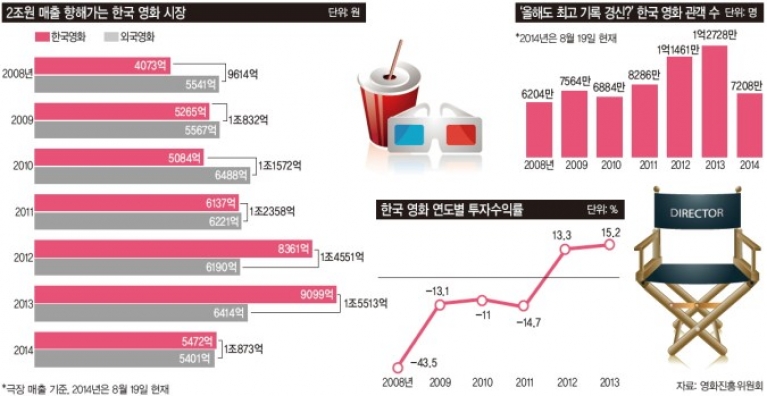

2013년은 한국 영화계에 한 획을 그은 해였다. 관객 수는 2012년보다 약 9% 증가해 처음으로 2억명을 돌파했고, 전체 영화산업 매출도 1조8839억원으로 사상 최고치를 기록했다. 고속 성장을 이끈 건 한국 영화였다. 2013년 한국 영화 관객 수는 1억2727만명으로 2008년(6355만명)에 비해 100.3%나 증가했다.한국 영화의 관객점유율은 59.7%로 사상 최대였던 2012년보다 0.9%포인트 늘었다. 2012년 워낙 실적이 좋았던 터라 2013년에는 ‘유지’ 정도로 예상했지만 결과는 달랐다. 설 연휴 <7번방의 선물> <베를린>의 흥행을 시작으로 <은밀하게 위대하게> <감시자들> <설국열차> <더 테러 라이브> <관상> <변호인> 등이 1년 내내 관객을 스크린 앞으로 끌어 모았다.숨 고르기였을까? 한국 영화는 올 상반기 주춤했다. 2014년 상반기 전체 영화 관객수는 전년 상반기 대비 200만명 줄어든 9651만명을 기록했다. 감소폭도 크지 않고, 매출 역시 큰 차이가 없었지만 한국 영화 점유율은 크게 줄었다. 한국 영화 관객 수는 전년 상반기 대비 1403만명 감소한 4154만명이었으나 외국 영화 관객 수는 1203만명 증가해 5497만명으로 역대 최고치를 기록했다.<겨울왕국>이 1028만명의 관객을 끌어 모은 데 이어 <엑스맨: 데이즈 오브 퓨처 패스트> <어메이징 스파이더맨 2> 등이 연이어 성공했다. 한국 영화는 <수상한 그녀> <역린> 등이 그나마 선전했으나 대작이 없었다. 한국 영화 점유율은 43.0%, 외국 영화는 57.0%였다. 5년 만의 역전이었다.

▎<명량>에 이어 <해적:바다로 간 산적>도 개봉 17일 만에 500만 관객을 돌파하며 순항하고 있다. |

|

8월의 한국 영화 점유율 84%하지만 한국 영화는 7월부터 반격을 시작했다. 6편이 7월 흥행순위 10위에 이름을 올렸다. <군도: 민란의 시대>가 7월에만 약 400만명의 관객을 동원했고, 7월 말 개봉한 <명량>은 단 이틀(30~31일)만에 141만명의 관객을 끌어 모았다. 일주일 단위로 개봉한<명량> <해적:바다로 간 산적> <해무>가 박스오피스 1~3위를 석권하며 8월을 한국 영화의 달로 만들었다. 8월 들어 한국 영화의 점유율은 83.3%로 올라갔다.이 중 명량의 성공은 단연 돋보였다. 8월 19일 사상 처음으로 관객 수 1500만명을 돌파한 <명량>은 대통령까지 관람에 나서고 사회 전반에 ‘이순신 신드롬’을 불러올 만큼 파급효과가 컸다. 아직 개봉한 지 한 달도 안 됐다. ‘2000만명’이란 상상 속 숫자까지 가능하다는 예상도 나온다.배우 송강호가 지난해 한국 영화 흥행을 이끌었다면 올해는 최민식이다. 송강호는 2013년 한국 영화 관객 중 10%를 혼자모셔왔다. <설국열차>로 934만명, <관상>으로 913만명의 관객을 끌어 모으더니 연말 <변호인>으로 기어이 2000만명을 채웠다. 올해는 또 다른 국민배우가 나섰다. 그동안 호연에도 흥행성적이 좋지 않았던 최민식은 <명량> 단 한 편의 영화로 자신의 가치를 확실히 입증했다. 송강호가 여러 캐릭터를 오가며 ‘배우의 힘’을 보여줬다면 최민식은 이순신의 재림이라 할 만큼 ‘몰입의 힘’을 보여줬다.<명량>의 흥행 덕에 한국 영화가 3년 연속 ‘관객 1억명’을 돌파할 가능성도 커졌다. 전례 없는 호황에 한국 영화가 ‘제3의 르네상스’를 맞았다는 평가도 나온다. 영화계에서는 1960~70년대를 첫 번째, 1990년대 말부터 2000년대 초를 두 번째 르네상스기로 본다. 지금 ‘제3의 한국영화 르네상스’는 과거와 분명한 차이가 있다.

앞선 두 번의 르네상스기가 단순히 흥행의 성공을 의미하는 것이었다면 이번은 한국 영화가 경제적 부가가치를 생산하는 하나의 문화산업으로 성장해간다는 의미가 크다. 공급의 안정성, 수요 증가, 판로 확대 등 돈 되는 산업이 갖춰야 할 여러 조건을 채워가고 있어서다.

2013년 송강호, 2014년은 최민식일단 질적으로 수준이 높아졌다. 대작 몇 편이 선두에 서는 건 예전과 같지만 관객을 싹쓸이 할 정도는 아니다. 볼만한 영화가 많이 만들어지고, 이른바 ‘웰-메이드(Well-made)’ 영화로 불리는 수작들이 꾸준히 시장에 나온다.하반기 한국 영화 기대작이었던 <군도> <명량> <해적> <해무> 등은 흥행 성적엔 차이가 있을 지 몰라도 대부분 ‘잘 만들었다’는 평가를 받았다. 하나가 관객의 선택을 받지 못해도, 대안이 있다는 의미다. ‘한국 영화=재미있다’는 등식이 통하게 됐다는 점이 고무적이다.장르의 다양성도 한 몫 했다. 독특한 시나리오로 승부한 <수상한 그녀>부터 <명량>과 같은 블록버스터급 사극까지 세대와 성별을 아우르는 다양한 영화가 계속 쏟아져 나온다. 영화 관계자들 사이에서 ‘이 영화는 무조건 된다’했던 영화가 의외로 고전하고, ‘이게 될까?’ 했던 영화가 성공하는 경우도 많아졌다.장르의 다양화 덕에 관객층도 두터워졌다. 원래 영화 기획자들 사이에서 주 타깃층은 ‘20~30대 여성 관객’이었다. 물론 지금도 이 공식은 통하지만 ‘이제는 40~50대 남성 관객으로의 확장성까지 고려하지 않으면 안 되는 시기’란 게 업계 관계자들의 공통된 지적이다.영화계의 고질적인 병폐로 지적돼 온 낮은 수익률 문제도 어느 정도 해결됐다. 불과 몇 년 전까지 흥행을 해도 손익분기점자체가 워낙 높아 손해를 보는 영화가 제법 많았다. ‘묻지마 투자’가 횡행하던 시기라 제작비 집행도 제대로 관리가 안 됐다. 수익률 하락은 제작 위축으로 이어졌고, 이는 2008년~2010년 한국 영화가 침체기를 겪은 요인 중 하나였다. 이 시기 한국 영화 투자수익률은 -40%에 이를 정도였다. 그러나 2012년 플러스 수익률을 회복한 뒤 지난해에도 적절한 수익률(15.2%)을 유지했다. 작품을 더 신중하게 고르고, 제작 단계에서 부적절한 비용을 줄이는 관행이 자리를 잡은 결과다.

VOD 등 극장 외 매출 꾸준한 성장세수요는 더 늘었다. 영화 매출을 주로 극장에서 거두는 건 여전하지만 과거와 달리 여기에만 의존하는 것도 아니다. 디지털·온라인 시장이 꾸준히 확대되고 있어서다. 지난해 디지털·온라인 영화 매출은 전년 대비 24% 증가해 지속적인 성장세를 이어갔다.가장 큰 동력인 IPTV 및 맞춤형영상정보(VOD) 영화 서비스 매출은 전년 대비 32.6%나 늘었다. 극장이 아닌 다른 곳에서 영화를 소비하는 문화가 자리잡고 있다는 의미다. 올해는 더 큰 폭으로 성장할 전망이다. 이 역시 한국 영화가 성장을 이끌었다. 지난해 TV VOD 판매 상위 10위에 오른 영화는 모두 한국영화였다.한국이 영화 수입국에서 수출국으로 전환하고 있는 것도 과거와 다른 점이다. 지난해 한국 영화 수출액(완성작)은 2012년 대비 83.7% 증가한 3700만 달러에 달했다. <설국열차> 단 한편에 편중돼 있긴 해도 가능성을 확인했다는 의미가 크다. 중화권 등으로 수출하는 기술서비스(특수효과, 디지털 효과 등) 판매액도 해마다 늘고 있다. 한국 영화가 얼마든지 케이팝(K-POP)처럼 글로벌 시장으로 뻗어나갈 수 있다는 기대를 품게 하는 대목이다.‘스크린쿼터제가 없어지면 한국 영화는 망한다’고 했지만 그 예상은 틀렸다. 양적·질적으로 경쟁력을 갖추면서 더 큰 사랑을 받고 있다. 물론 겉으로 잘 나간다고 속까지 멀쩡한 건 아니다. 한국 영화가 진짜 제대로 된 산업으로 커 나가기 위해서는 해결해야 할 일이 많다. 제작사는 편중돼 있고, 배급 시스템은 여전히 독과점 상황이다. 흥행을 해도 수익 배분은 잘 안 된다. 스태프의 권익 향상과 독립영화 저변 확대 역시 시급한 과제다.