많이 만들어 많이 팔던 시대는 이미 저물었다. 세계적으로 저성장 기조가 뚜렷하다. 동시다발적 디플레이션까지 우려된다. 한국도 예외가 아니다. 성장보단 생존이 최우선 경영과제가 될지 모른다. 상황이 이러니 장수기업이란 목표는 언감생심으로 들린다. 더구나 고도성장기를 거쳤지만 우리나라의 장수기업은 손에 꼽을 만큼 적다. 많이 생기지만 쉽게 사라지고, 가업 승계도 활발하지 않다. 장수기업은 헛된 꿈일 뿐인가? 미국·일본·독일·프랑스·영국·이탈리아를 돌며 IBM·파버카스텔 등 21개의 크고 작은 장수기업을 취재했다. 그들의 장점은 분명했다. 위기를 돌파하는 도전정신(Challenge spirit)과 건전한 오너십(Ownership)이 먼저 눈에 띄었다. 정부는 세대교체(Alternation of generations)를 돕는 제도적 기반을 마련했고, 기업은 지역사회와의 상생(Coexistence)을 기업의 존립 근거로 삼았다. 그 안에서 자연스레 이뤄진 기술 전승(Hand down technique)은 200~300년을 버티는 품질력으로 이어졌다.

▎가족 경영의 지속성 기준으로 보면 두산그룹은 113년의 역사를 가진 우리나라 최장수 기업이다. 1896년 문을 연 박승직상점이 출발점이다(왼쪽). ‘부채표 활명수’로 유명한 동화약품은 1897년 동화약방이라는 이름으로 세상에 등장했다. 사진은 초창기 활명수의 신문 광고. |

|

‘장수와 번영을(Live long and prosper)’. 공상과학영화 <스타트렉>에 나오는 명대사다. 발달한 문명을 가진 외계 종족 벌칸인들이 서로의 안녕을 비는 인사말이다. 이 말은 사실 기업에게 더 잘 어울린다. 장수(영속성)와 번영(성장)은 경영학원론에서 말하는 기업의 존재 이유다. 최근 들어 장수기업에 대한 관심이 더욱 커졌다. 세계적인 저성장으로 경영 환경이 악화된데다, 치열한 경쟁 구도 탓에 생존 자체가 위협 받고 있어서다. ‘성장은커녕 안 망하면 다행’이라는 위기의식이 팽배하다. 장수기업의 탄생은 개별 기업의 생존 문제일 뿐만 아니라 국가경제를 논할 때도 중요하다. 장수기업이 늘수록 안정된 고용과 부가가치의 증가를 기대할 수 있기 때문이다.장수의 사전적 정의는 ‘태어나서 죽음에 이르기까지 생명의존재 기간이 일반적인 기간보다 길게 유지되는 것’이다. 쉽게 말해 보통보다 오래 살면 장수다. 그럼 기업의 수명은 어느 정도가 ‘보통’일까? 코스피 상장사 기준으로 국내 기업의 일반적인 수명은 약 30년이다. 그러나 사람과 달리 기업의 경우 이런 단순 평균으로 수명을 정의하기가 쉽지 않다. 기업의 형태와 종류, 규모에 따라 수명에 큰 차이가 있는데다, 합병·분할·업종변경 등으로 생존과 사멸을 반복하기 때문이다. 두 번째, 세 번째 삶을 사는 게 얼마든지 가능하다는 의미다.

한국에 100년 넘은 기업은 단 7곳실제로 장수기업 연구자들이 일반적으로 삼는 장수의 기준은 30년 아닌 100년이다. 한국은행에 따르면 현재 100년 이상 존속해온 국내 기업은 두산(1896년 창업)과 동화약품공업(1897년 창업), 신한은행(1897년 창업) 등 7개 정도다. 이들의 역사를 살펴보면 장수기업의 기준이 왜 모호한지 뚜렷하게 드러난다.

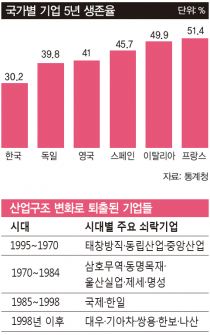

가족 경영 지속성 면에서 두산이 최장수가족 경영의 지속성을 기준으로 보면 118년의 역사를 자랑하는 두산이 최고 장수기업이다. 두산그룹은 1896년 박승직상점으로 시작해 2대 박두병 회장을 거쳐 현재 3대가 경영 중이다. 다만, 가족승계라는 점을 제외하면 포목 도매상이었던 박승직상점과 중공업 중심인 지금의 두산그룹 사이에 업종 또는 브랜드 측면에서 연관성이 떨어진다는 지적이 있다. 또한 박승직상점은 1945년에 사라졌다가 1946년 두산상사로 재출범했다. 1년 가량의 공백이 생겨 사업자 등록 기록상으로는 1946년에 창업했다.사업자 등록 시점으로 따지면 신한은행이 가장 오래됐다. 1897년에 창업한 한성은행이 조흥은행으로 이름을 바꿨고, 2004년 신한은행과 합병하면서 명맥을 이어오고 있다. 합병 당시 형식상 조흥은행이 합병 주체였지만, 실질적으로 신한은행이 조흥은행을 흡수했다. 인수 주체인 신한은행이 오히려 조흥은행 안으로 들어간 뒤 이름을 신한은행으로 바꾸는 방식이었다. 이런 까닭에 이 은행의 사업자 등록 시기는 1897년이지만 경영권 승계 측면에서 장수기업이라고 할 수 있는지 애매해진다.브랜드의 지속성을 기준으로 동화약품을 최고령 기업으로 보기도 한다. ‘부채표 활명수(活命水)’로 유명한 바로 그 회사다. 동화약품은 1897년 동화약방이라는 이름으로 세상에 나타났다. 1962년 동화약품공업으로 이름을 바꿨다가 다시 동화약품으로 개명했다. 대표 브랜드 활명수는 동화약방이 문을 열었던 1897년에 첫 선을 보였다. 이 당시만 해도 워낙 약을 구하기 힘든 시절이라 급체, 토사곽란 등 그리 위중하지 않은 질병으로도 목숨을 잃는 사람이 많았다. 활명수는 소화불량에 효과를 발휘하면서도 복용이 간편해 많은 이들이 애용했다. ‘부채표’란 상표는 1910년에 만들어졌다.이 밖에도 우리은행·몽고식품·광장·보진재 등이 100년 기업에 속한다. 1899년 설립된 상업은행(옛 대한천일은행)의 후신인 우리은행은 1997년 외환위기 당시 경영난에 처하면서 한일은행과 합병해 ‘한빛은행’으로 이름을 바꿨다가 2002년 지금의 상호로 다시 변경했다. ‘몽고간장’으로 유명한 몽고식품은 1905년 설립돼 109년 간 사업을 이어오고 있다. 국내 최초 상설시장인 서울 종로5가 광장시장을 운영하는 ‘광장’은 103년, 인쇄·출판업체 보진재는 102년의 역사를 갖고 있다.창업 100년을 코 앞에 둔 기업들도 있다. 1916년 설립해 목재합판으로 성공한 성창기업과 대전피혁(1917년 창업)의 후신인 KR모터스 등이다. 경방은 1919년 국내최초로 국민주를 모집해 출범한 경성방직이 1970년 이름을 바꾼 회사다. 강원여객(1921년 창업)과 부동산 임대업체 대륙지에스(1922년 창업), 조선화재의 후신인 메리츠화재(1922년 창업), 동갑내기 삼양홀딩스·하이트진로(1924년 창업) 등도 창업 90년을 넘긴 장수기업 후보다. 이 중 하이트진로 등 몇몇 기업은 주인이 바뀌었지만, 경방과 삼양홀딩스 등은 가족 경영권 승계가 유지되고 있다. 1926년 출발한 유한양행은 창업자가 일찍부터 재단을 설립해 자신의 보유 주식을 재단에 넘겨 기업을 운영하고 있다.무엇을 기준으로 삼든지 간에 일본·유럽 등 선진국과 비교하면 한국은 장수기업 수가 턱없이 적다. 중소기업연구원의 조사에 따르면 지난해 말 현재 30년 이상 된 법인 기업은 1만1268개로 전체 기업 중 6.6% 불과하다. 특히 중견기업의 평균 업력은 22년, 중소기업은 10.8년에 머물렀다. 통계청의 한-EU 기업 생명통계에 따르면 2010년 한국의 기업 신생률(활동 기업 대비 신생기업 수)은 15%였다. 독일(8.7%)·스페인(7.8%)·프랑스 (12.8%)·이탈리아(6.7%)·영국(10.5%) 등 주요 유럽 국가보다 훨씬 높다.기업 소멸률 역시 한국이 12.6%로 가장 높다. 앞서 비교한 유럽 5개국의 2010년 기업 소멸률은 프랑스가 6.9%로 가장 낮고, 영국 11.8%로 가장 높다. 기업의 5년 생존율도 한국이 가장 낮다. 전체 기업 중 5년 이상 생존하는 기업 비율은 한국이 30.2% 였고 독일(39.8%)·영국(41.0%)·스페인(45.7%)·이탈리아(49.9%)·프랑스(51.4%) 순이다. 유럽 주요 5개국과 비교할 때 국내 기업의 시장 진입과 퇴출이 잦은 셈이다.한국에서는 찾아볼 수 없는 창업 200년이 넘은 장수기업은 57개국에 7212개사가 있다. 일본이 전체의 43.2%인 3113개사로 가장 많고, 독일(1563개)· 프랑스(331개)가 뒤를 잇는다. 전세계적으로 1000년 이상의 역사를 자랑하는 기업도 8개나 된다. 한국에 장수기업이 적은 가장 큰 이유는 산업화의 역사가짧기 때문이다. 제대로 된 기업활동이 힘들었던 일제 강점기를 제외하고 한국전쟁 이후를 출발점으로 보면 우리나라의 산업화 역사는 60년 정도로 해외 주요국보다 훨씬 짧다. 더구나 한국은 짧은 역사 안에서 압축성장을 했다. 경제발전을 이끈 국가의 주요 성장산업 역시 빠르게 바뀌었다. 경공업→중공업→전자산업→IT 등으로 산업 패러다임이 급격히 변하면서 변신에 실패한 많은 기업이 자연스레 도태돼 역사 속으로 사라졌다.시대별로 보면 1955년 당시 10대 기업은 1위를 차지한 삼양사를 포함해 3개 회사가 ‘삼백산업(제분·제당·면방직 산업)’이다. 이 숫자는 1965년 금성방직·대한방직·삼양사·제일제당·동명목재 5개로 늘었다. 그러나 1970년대 정부가 철강·비철금속·조선·전자·화학·기계 등으로 산업 전환을 추진하면서 삼호무역·동명목재 등 산업화 초창기 생긴 많은 유력 기업이 쓰러져 갔다.

한국은 기업 많이 생기고, 많이 망하는 나라

한국 경제가 정착기에 접어들면서 한동안 변화가 없었던 상위기업 순위는 1990년대 크게 요동쳤다. 국내외 자동차 시장의 변화를 간과한 채 과잉 투자를 결정했던 대우·기아·쌍용 등 대기업이 1997년 외환위기의 폭풍 속에 해체됐다. 외환위기 여파가 한국 경제 전체로 퍼지면서 장수기업으로 성장하리라 예상했던 많은 중견·중소기업도 덩달아 문을 닫았다.그러나 짧은 산업화의 역사나 경제 위기 때문이라는 핑계가 장수기업 기근을 전부 설명하진 못한다. 유럽·일본 등지의 장수기업들을 보면 1800년대 근대화 이전에 생긴 곳도 여럿이다. 이들 역시 두 차례의 세계대전과 같은 사회·경제적 격변을 고스란히 겪었다. 이에 대해 이경묵 서울대 장수기업연구센터장은 “급변하는 산업환경 속에서 국내 기업들은 빠른 성장을 추구하는 경향이 짙었다”며 “이점이 국내 기업의 장수 확률을 낮췄다”고 지적한다. 외부 변수를 예측하기 어려운 건 어느 사업자나 마찬가지지만 빠른 성장을 위해 사운을 건 대규모 투자를 했을 경우엔 그 충격이 훨씬 강해 기업 소멸까지 이르는 경우가 많다는 설명이다.조동성 서울대 경영학과 교수는 “사농공상(士農工商)이라는 전통적인 풍조도 가뜩이나 짧은 기업 역사에 영향을 끼쳤다”고 설명했다. 경제 활동을 천하게 여겼던 사회 분위기 탓에 현대기업의 시발점이라고 할만한 큰 상점이나 공장을 유지하는 가문이 생기지 못했다는 것이다. 이런 풍조는 근대화 이후에도 남아 장수기업의 성장에 발목을 잡았다. 근대화 시기 사업을 시작한 부모 세대는 자식이 사업을 물려받는 것보다는 고시에 합격하는 것을 바랐다. 이 때문에 일부 대기업을 제외하고는 많은 기업이 승계되지 못하고 인수·합병 등으로 소멸했다는 분석이다.문화적·제도적 원인도 있었다. 김선화 한국가족기업연구소장은 “200년 이상 된 장수기업 중 15% 정도가 독일에 있는데, 이들 대부분이 한 가문이 지분을 보유하고 안정적인 경영을 하고 있다”며 “가족기업의 경우 기업 이념을 이어가면서 장기적인 시각으로 의사결정을 하기 때문에 기업의 장수 가능성을 키우지만, 한국은 사회문화와 제도가 가족경영에 불리한 환경”이라고 지적했다.

급격한 성장 추구, 사농공상의 풍조가 장수의 걸림돌승계에 발목을 잡힌 대표적 사례 중 하나가 쓰리세븐이다. 세계1위 손톱깎이 업체였던 이 회사의 창업주 김형규 회장이 2008년 유명을 달리하면서 기업의 명도 끊겼다. 유가족이 370억원 가량의 상속 주식에 대한 세금으로 약 150억원을 마련해야 했지만 큰 돈을 마련하지 못해 결국 기업을 팔 수밖에 없었다. 한국의 상속세 최고 세율은 50%로 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 최고다. OECD 평균(26%)의 두 배 수준이다. 최대주주의 경우 경영권 프리미엄까지 더해 약 65%의 세금을 내야 한다. 최근 상속세법 개정안 등 보완작업이 추진 중이지만 여전히 한계가 많다는 지적이다.이러한 규제는 사업 다각화를 통해 승계 전략을 세울 수 있는 대기업보다는 중소·중견기업에게 더 치명적이다. 코스닥협회에 따르면 올해 코스닥 CEO의 평균 연령은 55세로 지난해보다 0.4세 늘었다. 50대가 48%, 60대가 18.3%다. 이들의 은퇴시기가 다가오면 승계 불확실성으로 쓰리세븐과 같은 폐업 사례가 더 늘어날 수 있다는 의미다.가족기업에 대한 한국 사회의 부정적 인식 또한 장수기업으로 성장하기 위해 극복해야 할 요소다. 이윤철 산업정책연구원이사장은 “기업 간 격차가 크게 벌어지고 재벌기업 구조가 만들어지면서 사회에 반기업 정서가 강해졌다”며 “가족승계는 장수기업 탄생에 필요한 요소지만 이를 위한 보완 작업은 자칫 기업 봐주기 정책으로 호도될 가능성이 있다”고 지적한다. 가족기업이 장수기업으로 발전하려면 가업승계에 대해 국민이 공감할 수 있는 분위기가 형성돼야 한다는 뜻이다. 이 이사장은 “이를 위해선 고용이나 기업윤리 준수, 사회공헌처럼 사회가 기업에 기대하는 바를 충족시켜 정당성을 확보해야 한다”고 조언했다.승계 전 철저한 사전준비도 중요하다. 가족이 승계한다고 해서 물려받은 세대가 기업의 성공을 이어가리란 보장은 없다. 실제로 잘 나가던 기업이 2~3세로 대를 이은 뒤 망하는 경우가 허다하다. 2~3세 역시 경영 준비가 돼 있어야 기업의 노하우와 핵심 기술을 유지하고, 일자리를 안정적으로 창출하는 장수기업으로 발돋움할 수 있다는 얘기다.이병희 한양대 경영학과 교수는 “성공적인 가업승계를 위해서는 현재 경영자와 후임 경영자 모두 기업가 정신을 가지고 일찍부터 교육과 컨설팅 등을 통한 체계적인 승계 프로세스를 밟아야 한다”고 말했다.