▎전기차 선두주자인 미국 테슬라가 2012년 선보인 모델 S. 한 번 충전으로 400㎞ 넘게 주행할 수 있다. / 사진:테슬라 모터스 제공 |

|

독일 BMW는 최근 2017년형 디젤 모델에 대한 미국 환경청(EPA) 인증을 통과했다. 미국의 배출가스 규제는 세계에서 가장 까다로운 수준이다. 폴크스바겐의 ‘디젤게이트’ 이후 폴크스바겐은 미국에서 디젤차량 인증을 아예 포기하다시피 했고, 메르세데스-벤츠도 내년 디젤 모델의 인증을 받아내지 못한 상태여서 BMW의 인증 통과는 충격적이었다. 그동안 효율적인 연비와 적은 배출가스로 유명했던 폴크스바겐의 TDI 엔진은 ‘외계인의 기술’로 불렸다. 하지만 실주행 테스트에서 배출가스를 줄이는 소프트웨어를 장착한 사실이 밝혀지면서 TDI 엔진은 순식간에 사기극의 장본인으로 전락했다. BMW는 328d·535d 등 세단과 X3 엑스드라이브 28d, X5 엑스드라이브 35d 등 SUV까지 미국에서 판매하는 전체 디젤 모델의 EPA 인증을 받았다. ‘외계인 기술’이란 명예는 이제 BMW의 차지가 된 것일까.

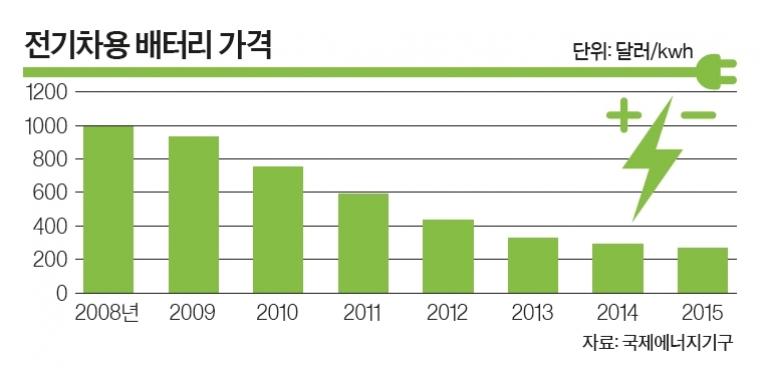

사기극으로 판명된 ‘외계인의 기술’하지만 현 단계의 환경기준을 통과했다고 해서 미래 친환경차가 됐다고 보긴 어렵다. 디젤엔진의 특성상 노후하게 되면 아무리 뛰어난 저감장치를 장착하더라도 배출가스가 늘어날 수밖에 없다. 여기에 각종 유해 배출가스 저감장치를 장착하려면 생산단가가 높아진다. 배출가스 기준은 계속 강화되는데 최신 기술로 대응하는 데에도 한계가 있다.디젤엔진에서 배출되는 유해가스는 우선 매연으로 통칭되는 미세먼지(PM)가 있다. 디젤이 제대로 연소되지 않아 발생하는 PM은 디젤분진필터(DPF)라는 장치로 거른 후 다시 태워 없애는데, 오래 사용하면 성능이 떨어져 1년에 한 번씩은 교체하거나 청소해야 한다. 선택적 촉매 감소기술(SCR)은 요소수를 분사해 디젤엔진에서 배출되는 질소산화물(NOx)을 정화하는 장치다. 배기가스 재순환장치(EGR)는 엔진에서 나온 배기가스의 일부를 엔진으로 다시 돌려보내 재처리하는 기술이다. 문제는 이런 장치로 배기가스를 아무리 정화하더라도 초기 생산 비용이 너무 높아지고, 수년 간 사용하면 성능이 저하된다는 데 있다.가솔린엔진 역시 한계는 분명하다. 최근 미세먼지의 유해성에 대한 관심이 커지면서 잠시 잊히긴 했어도 가솔린엔진도 필연적으로 다량의 이산화탄소를 배출한다. 지구 온난화의 주범인 이산화탄소 배출을 줄일 순 있어도 완전히 없애는 건 불가능하기 때문에 가솔린엔진 역시 미래 친환경차의 정답일 순 없다. 다만 효율을 높이거나 전기차 구동 시스템과 결합해 연료 소모를 줄이는 방식으로 개선할 여지는 있다. 완성차 업체들은 다양한 기술을 개발해 고효율 가솔린엔진을 개발 중이다.130년에 걸친 기술 개발로 시스템 전체의 열 효율이 전기차에 비해 높다는 점은 가솔린엔진이 가진 장점이다. 도요타는 점화 속도를 높이고 열 효율이 낮은 단계에선 엔진을 멈춰 에너지를 재사용하는 방식으로 신형 프리우스 엔진의 열 효율을 40%대로 높였다. 현 전기차의 시스템 열 효율이 30%인 점을 감안하면 획기적인 수준이다. BMW 역시 ‘이피션트 다이내믹스(Efficient Dynamics)’라는 개념을 도입해 작은 엔진으로 높은 성능을 발휘할 수 있는 기술 개발에 매진해왔다. 엔진에 공급되는 공기의 양과 시점을 가장 효율적으로 결정할 수 있는 ‘밸브트로닉’ 기술이나 최적의 변속시점을 결정하는 기술 등으로 연료 소모를 최소화한다. 정차 중 시동을 껐다가 브레이크에서 발을 떼면 다시 시동이 걸리는 ‘아이들링 스톱 앤드 고(ISG)’나 브레이크를 밟을 떼 발생하는 에너지를 재사용하는 회생 제동 시스템 등은 이미 대부분의 완성차 업체에서 상용화했다.완성차 업체들은 기존 가솔린엔진에 전기모터를 결합하고 외부 충전이 가능한 플러그인하이브리드 자동차(PHEV) 개발에 힘을 쏟고 있다. 친환경차의 대안이 될 순 없어도 디젤엔진은 대체할 수 있을 거란 판단에서다. 올 하반기 국내에 출시되는 BMW 330e는 184마력의 4기통 터보 가솔린엔진과 88마력의 전기모터를 결합한 PHEV다. 전기모터만으로 주행할 수 있는 거리는 40㎞다. 작은 엔진으로도 고출력을 낼 수 있다는 게 장점. 메르세데스-벤츠도 최고급 대형 세단 S클래스의 PHEV 버전인 S500e를 하반기 선보인다. V형 6기통 3.0ℓ V6 터보 가솔린 엔진과 전기모터를 결합해 복합연비(유럽 기준)가 L당 35㎞나 된다.전기차 진영에선 배터리 가격을 낮추려고 안간힘을 쓰고 있다. 리튬이온 방식인 현재 배터리 기술을 획기적으로 발전시킬 순 없더라도 대량 생산과 배터리 제어기술 개발로 생산단가를 낮추면 전기차 보급에 도움이 될 것으로 보고 있다. 전기차 진영의 선두주자인 테슬라는 오는 2020년 완공 목표로 미국 네바다주 사막에 기가팩토리(Gigafactory)라는 이름의 배터리 공장을 짓고 있다. 이 공장이 완공되면 현재 1kwh 당 200달러 내외인 배터리 가격을 3분의 1 수준으로 떨어뜨릴 수 있다는 게 테슬라의 주장이다.테슬라가 아니더라도 자동차용 리튬이온 배터리의 가격은 최근 수년 간 급전직하했다. 국제에너지기구(IEA)가 내놓은 ‘글로벌 전기차 전망 2016’ 보고서에 따르면 2008년 당시 1kwh 당 1000달러에 육박했던 배터리 가격은 2011년 600달러 선이 무너졌고 2013년 300달러, 올해 200달러 미만까지 떨어졌다. 배터리 가격이 100달러대로 내려간다면 한 번 충전으로 300㎞ 이상 주행할 수 있는 전기차의 가격이 2만 달러(약2200만원)로 낮아질 전망이다. 배터리와 관련 부품 가격은 전기차 생산단가에서 40%에 육박할 정도로 비중이 커서 배터리 가격 하락은 곧 차량 가격의 하락과 직결된다.

배터리 가격이 전기차 가격 좌우차세대 자동차용 배터리 기술 개발도 활발하다. 테슬라가 사용하는 3.3Ah(암페어) 리튬이온 전지는 노트북 등에 사용하는 대표적 대량 생산제품이다. 첨단기술이 적용된 배터리를 개발하는 대신 대량 생산 배터리를 연결하고 각각의 배터리가 고장나더라도 전체 시스템에 영향을 미치지 않는 회로제어기술 개발에 공을 들였다. 큰 투자 없이도 장거리 주행이 가능한 전기차를 개발한 비결이다. 하지만 자동차 업계에선 안정성이 떨어지고 효율도 낮은 리튬이온 배터리가 차세대 전기차에서 계속 쓰이기는 어렵다고 본다. LG화학 등 국내 업체들이 강점을 갖고 있는 리튬폴리머 전지는 리튬이온 전지에 비해 효율이 높고 충돌했을 때 안정성도 뛰어나다. 다양한 형태로 성형할 수 있다는 점도 장점이다. 리튬폴리머 전지의 생산단가를 낮추고 효율을 좀 더 높이면 한 번 충전으로 500㎞ 이상 달릴 수 있는 순수 전기차를 만드는 것도 가능할 전망이다. 하지만 전기차가 내연기관을 완전히 대체하려면 현재의 2차전지를 뛰어넘는 새로운 기술이 개발돼야 한다는 주장도 많다. 이호근 대덕대 자동차학과 교수는 “반도체 기술이 새로운 소재를 개발해 진공관에서 트랜지스터로 획기적 발전을 이뤘던 것처럼 자동차용 배터리도 완전히 새로운 기술이 개발된다면 미래 친환경차의 주도권을 보장받을 수 있을 것”이라고 말했다.