올해 공급량 대비 수요량 4만~12만t 부족...남북 경협 분위기 적극 활용해야

▎쌀밥에 의존하지 않는 서구적인 식문화와 1인가구 증가 등의 영향으로 국내 쌀 소비량은 해마다 줄어들고 있다. / 사진:농림축산식품부 제공 |

|

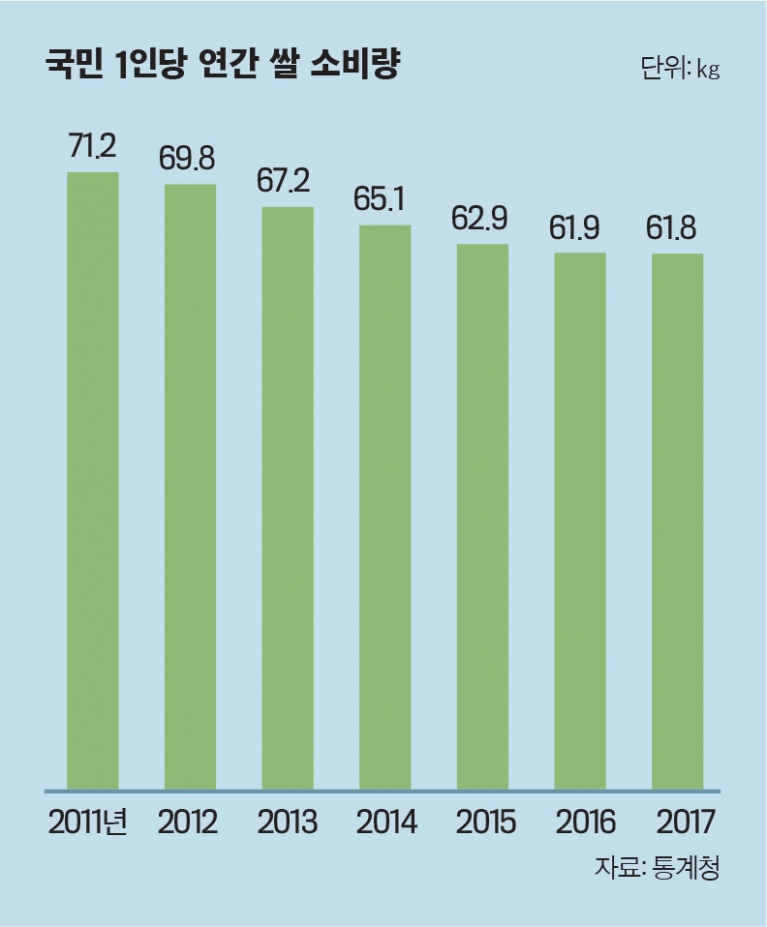

수요는 많지 않은데 공급만 지나치게 많다. 이런 ‘공급 과잉’이 누적되면 불경기로 이어질 개연성이 크다. 부동산이나 핵심 수출 분야인 반도체에 대한 공급 과잉 우려에 밀려 주목을 덜 받고 있지만, 국내 쌀 산업이야말로 심각한 공급 과잉 추세로 골머리를 앓고 있다. 한국농촌경제연구원에 따르면 올해 신곡(새로 난 곡식) 시장 공급량은 313만8000t으로 지난해보다 4.1% 증가할 전망이다. 이와 달리 올해 신곡 예상 수요량은 301만6000~309만7000t으로, 예상 공급량 대비 약 4만~12만t 부족할 것으로 예측된다.농촌경제연구원 농업관측본부는 이 같은 내용의 보고서에서 “기상 이변과 같은 변수가 없다면 올해도 공급 과잉에 따른 수급 불균형 문제가 발생할 것”이라며 쌀의 공급 과잉 가능성을 또 다시 언급했다. 이는 국내에서 계속되고 있는 쌀 소비량 감소와 관련이 깊다. 통계청에 따르면 지난해 국민 1인당 연간 쌀 소비량은 61.8㎏으로 1980년대 연평균 수치의 절반 수준으로 떨어졌으며 1990년부터 27년 연속 최저치를 경신하고 있다. 지난해 국민 1인당 일일 쌀 소비량 역시 169.3g으로, 해당 통계 조사가 시작됐던 1964년 이래로 최저치였다.

1인당 연간 쌀 소비량 27년 연속 최저치 경신NH농협 등에 따르면 쌀밥 한 그릇은 약 210g인데 여기엔 90~120g의 쌀이 쓰인다. 결국 국민들이 하루에 쌀밥을 두 공기도 채 먹지 않고 있다는 얘기다. 밥을 필수 메뉴로 여기지 않는 서구적인 식문화가 국민의 일상에 확고히 자리매김하는 한편, 1인가구가 급증하면서 밥을 삼시세끼 챙겨먹지 않는 현상이 심화됐기 때문으로 풀이된다. 이와 달리 밀은 2016년 기준 국민 1인당 연간 소비량이 32.1㎏으로, 각각 10㎏을 넘지 않는 콩이나 보리 등을 제치고 제2의 곡물 자리를 굳건히 지키고 있다. 국내 자급률이 아직까지 100%인 쌀과 달리 밀은 1.8%에 불과해 대부분을 미국과 호주 등지에서 수입하고 있다.정부는 쌀의 공급 과잉을 억제하기 위해 올해와 내년에 각각 5만㏊씩 총 10만㏊의 벼 재배 면적을 줄인다는 계획이다. 현재 벼 재배 면적(75만5000㏊)의 13%에 달하는 규모다. 이를 위해 벼 재배 농가에 지원금을 지급, 벼 대신 다른 작물을 재배하도록 유도하고 있다. 예컨대 건초 등 조사료(지방·녹말·단백질 등의 함량이 적고 섬유가 많은 사료)는 ㏊당 400만원, 콩은 ㏊당 280만원이다. 그러나 기존 벼 재배 농가들의 참여는 저조한 편이다. 재배 작물을 전환하기 위해선 농기계 추가 구입 등에 만만찮은 돈이 들며, 쌀농사의 기계화 비율이 지난해 기준 97.8%인 데 비해 밭농사는 56.3%에 불과할 만큼 더 많은 노동시간을 필요로 하는 등 현실적인 어려움이 존재해서다.경기도 이천에서 벼 재배를 하는 농부 황모(54)씨는 “쌀값이 떨어지더라도 정부가 쌀 직불금 제도를 통해 재정적으로 보전해주고 있어 오히려 이쪽이 안전하게 느껴진다”며 “여러 리스크를 감수하고 다른 작물 재배에 나서기가 쉽지 않다”고 토로했다. 정부의 강력한 쌀 수급 안정 대책이 필요하다는 목소리가 나오는 이유다. 물론 정부도 최대한 노력하고 있다. 지난해 국내 쌀의 정부 매입량이 72만t이었는데 이 가운데 시장 격리용 물량만 2010년 수확기 이후 최대치인 37만t에 달했다. 그럼에도 공급 과잉은 계속되고 있다.전문가들은 정부의 쌀 생산량 조절 노력 외에 추가적으로, 다각도로 문제 해결의 실마리를 찾을 필요가 있다고 지적한다. 가장 많이 나오는 얘기는 쌀 가공업의 활성화를 위한 꾸준한 연구개발(R&D) 노력의 필요성이다. 현 시점에서 현실적으로 쌀 소비를 촉진하기 위해선 쌀밥보다 쌀 가공식품에 초점을 둬야 한다는 것이다. 정부도 이를 잘 알고 있어 2008년 무렵부터 본격적으로 쌀 가공업 육성 정책을 펼친 끝에 2014년 국내 쌀 가공식품 시장 규모가 4조1000억원대로 커졌다. 2020년엔 7조원대로 더 커질 전망이다.그러나 쌀 가공업체의 대부분이 영세 자영업체라 신제품 개발이나 설비 확충 등에 대규모로 투자하기 어려운 상황이다. 여기에 국내 쌀 가공업은 떡류나 면류 등 부가가치가 높지 않은 1차 가공식품 위주로 형성돼 있는 데다, 정부가 비축한 재고 쌀에 대한 의존도가 높아 필요량이 안정적으로 공급되지 않아서 기업들도 적극적인 투자를 그만큼 더 피하고 있다. 이에 정부도 원료가 되는 쌀의 조달 방식을 기업이 농가와 직접 계약해 재배하도록 유도하고 있지만 쉽지 않은 상황이다. 다음으로 동물 사료용 쌀 수요를 적극 활용하는 대안이 거론되지만 이 또한 정부 재고 쌀에 의존, 공급 변동성이 커 고민거리다.이 때문에 정부보다 민간 주도로 쌀 수급 안정화에 힘써야 한다는 지적도 나온다. 윤명중 전국미곡종합처리장연합회 전무는 “정부가 쌀 공급 과잉을 해결하기 위해 막대한 재정 부담을 떠안고 해마다 수십만t의 쌀을 시장 격리한 데 이어 올해 한시적인 생산 조정 시책까지 도입했지만, 높은 쌀값으로 인해 농가들의 참여도가 기대보다 낮아 소기의 성과를 거둘 수 있을지 의문”이라고 했다. 이어 그는 “일본처럼 쌀 수급 조정에 있어 정부 역할은 축소하되 민간 역할을 강화하는 시스템을 구축할 필요가 있다”고 덧붙였다.윤 전무에 따르면 일본의 경우 지난해 말 설립된 순수 민간 조직인 ‘전국농업재생추진기구’가 올해부터 도쿄와 오사카 같은 대도시에서 수시로 상담 행사나 세미나를 개최한다. 쌀의 전반적인 공급 과잉에도 만성적으로 부족한 업무용 쌀에 대한 수급 불균형 문제 완화에 나서기 위해서다. 이런 자리를 통해 쌀 생산자와 실수요자 사이의 안정적인 장기 공급 계약 등을 적극 지원하고, 그로써 쌀에 대한 새 수요까지 고려한 민간 주도의 생산 조정 시스템을 구축한다는 것이다. 일본은 정부 주도의 쌀 생산 조정 제도를 올해부터 폐지한 바 있다.

남한 쌀과 북한 특산품 맞교환 방법도그런가하면 일각에선 올 들어 4·27 판문점 선언과 6·12 북미 정상회담 등으로 구축되고 있는 한반도의 평화 체제와 남북 경제협력 강화 분위기를 쌀 산업에서도 적극 활용할 필요가 있다고 강조한다. 앞서 남북 화해 분위기가 조성됐던 2002년부터 2005년까지도 40만t의 쌀을 북한에 지원하면서 당시에도 심각했던 수급 불균형을 일부 해소한 전례가 있어서다. 다만 일방적인 대북 지원을 반대하는 여론도 적잖은 가운데, 농림부 역시 “대북 쌀 지원을 착수했다는 일부 언론 보도가 있었지만 사실이 아니다”라고 밝혔다.그렇다고 방법이 없는 것은 아니다. 북한에 대한 국제사회의 제재 조치가 해소되면 수출 형태로 쌀을 북한에 보내면서 국내 쌀 산업 안정화를 꾀할 수 있다. 김영희 전 중앙일보 대기자는 지난해 한 칼럼에서 다른 방법으로 “한국의 남아도는 쌀과 북한의 시·군별 특산품을 교환해 윈-윈(win-win)할 수 있을 것”을 제시하기도 했다. 윤명혁 전 청주시농업기술센터소장은 “농업은 남북 관계가 경색되기 전까지 활발히 교류됐던 분야라 다시 남북 경협 여건이 조성될 경우 다른 산업보다 훨씬 빠르고 활발하게 (교류가) 진행될 것”이라며 “북한은 식량 자급에 어려움을 겪고 있어 쌀을 잘 활용하면 북한 농업을 발전시키면서 우리 농업도 함께 잘 되는 일석이조의 효과를 얻을 수 있을 것”으로 기대했다.