분열 이용한 네거티브로 승리 경험… ‘분열’ 전략으로 재선 노려

▎2020년 미국 대선에 나선 공화당 진영의 도널드 트럼프 대통령(왼쪽)과 마크 펜스 부통령. / 사진:AFP·EPA=연합뉴스 |

|

8월 17~20일 미국 민주당에 이어 24~27일 공화당도 전당대회를 치르면서 대선전이 막이 몰랐다. 현역인 공화당의 도널드 트럼프 대통령과 마크 펜스 부통령은 조 바이든 전 부통령과 카말라 해리스 캘리포니아 주 연방상원의원으로 이뤄진 민주당 정·부통령 후보와 승부를 겨룬다.민주당과 공화당은 11월 3일 대통령 선거까지 대대적인 혈전을 예고하고 있다. 그날까지 세계의 관심은 올해 미국 대선이 어떻게 치러질지에 쏠릴 수밖에 없다. 코로나19의 확산으로 대중 집회를 제대로 열 수 없는 상황에서 온라인 선거전, 미디어 선거전, 광고 선거전이 그 어느 때보다 치열해질 수 밖에 없다.양대 정당이 내세운 후보 자체가 양 정당의 정체성과 선거 전략을 함축한다. 공화당의 트럼프 대통령은 독일계 아버지와 스코틀랜드계 어머니 사이에서 뉴욕 주에서 태어난 개신교도(개혁교회)다. 아버지에게 물려받은 부동산 개발사업으로 유명인사가 됐으며, 공직은 대통령이 처음이다. 펜스 부통령은 독일·아일랜드계 아버지와 아일랜드계 어머니 사이에서 중서부 인디애나 주에서 태어났다. 주유소를 운영했던 아버지는 한국전쟁 참전용사로 은성무공훈장을 받았으며, 이 훈장은 펜스의 집무실에 걸려있다. 펜스는 어려서 가톨릭교회에 다녔으나 대학 때 복음주의교회로 옮겨 개신교도가 됐다. 펜스는 자신의 정체성에 대해 “기독교도, 보수주의자, 공화당원의 순서”라고 밝혔을 정도다. 연방하원의원을 12년 간, 인디애나 주지사를 4년 간 지냈다.민주당의 바이든 후보는 동부 펜실베이니아 주에서 태어난 아일랜드계 가톨릭 신자다. 아버지는 중고 자동차 세일즈맨으로 중산층의 가계를 꾸렸다. 어려서 동부 델라웨어주로 이주해서 성장했으며 델라웨어 주 연방상원의원으로 36년 간 일했다. 버락 오바마 대통령 정권에서 8년간 부통령을 맡았다. 연방상원 법사위원장을 8년 간, 외교위원장을 세 차례에 걸쳐 3년 6개월 동안 맡았다.

2016 대선 미디어·여론조사에서 줄곧 소외됐던 트럼프

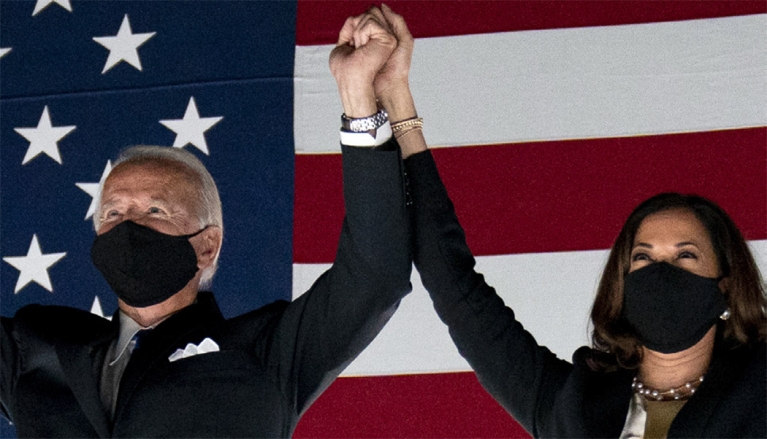

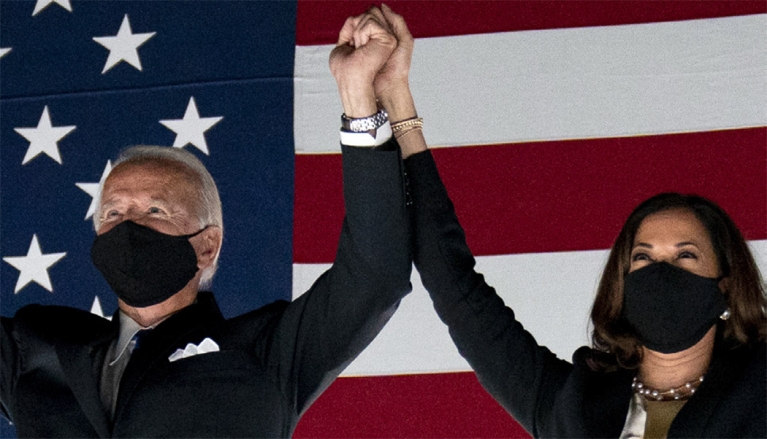

▎공화당의 맞설 민주당 진영의 조 바이든 전 부통령(왼쪽)과 카말라 해리스 캘리포니아 주 연방상원의원. / 사진:REUTERS=연합뉴스 |

|

자메이카에서 이주한 흑인 아버지를 둔 해리스는 캘리포니아 주에서 태어났다. 어머니가 인도에서 이민 온 힌두교 신자지만 자신은 개신교(침례교) 신자다. 아버지는 스탠퍼드대 경제학과 교수이고 어머니는 유방암을 연구하는 과학자다. 부모 모두 미국으로 이민와 박사 학위를 받고 전문직에 종사했다. 어려서 부모 이혼으로 어머니와 함께 살았다. 아프리카계 미국인(흑인) 엘리트 교육기관으로 유명한 하워드대 출신이다. 변호사로 샌프란시스코 시 검찰과 캘리포니아 주 검찰총장(법무장관)을 지냈다. 2017년 1월 캘리포니아 주를 대표하는 연방상원의원이 됐다.이번 대선에서 트럼프를 제외한 펜스, 바이든, 해리스 모두가 변호사 출신이다. 모든 정·부통령 후보가 기독교도이며 가톨릭 신자인 바이든을 제외하고는 모두 개신교도다. 공화당은 정·부통령 후보 모두를 백인 개신교도로 내세웠다. 민주당은 백인과 흑인을 각각 내세웠다. 공화당은 백인 개신교도에 올인하는 분위기다. 이에 반해 민주당은 다양한 계층에서 고른 득표를 노리면서도 여성과 흑인 표를 기대하는 눈치다.그 다음으로 짚어볼 대목이 양대 전당 후보들에 대한 미국 미디어의 보도와 반응이다. 현재 뉴욕타임스(NYT)·워싱턴포스트(WP)·월스트리트저널(WSJ)·CNN 등을 보면 공화당 소속 트럼프 대통령이 현직 프리미엄은커녕 상당히 수세에 몰린 것으로 보인다. 하지만 이는 일종의 ‘착시 현상’일 수도 있다. 미국은 한국과 달리 미디어가 지지후보를 공개적으로 밝힐 수 있기 때문이다. 정치적으로 한쪽 편을 드는 게 합법이라는 이야기다. 현재 상황에서 주류 미디어의 대부분은 민주당 지지 성향이다. 트럼프에게 호의적인 보도를 하는 주류 미디어는 폭스뉴스 정도다. 이런 점을 감안해서 판세를 읽어야 한다.이런 상황은 지난 2016년 미국 대선 때도 마찬가지였다. 당시 미국 미디어는 압도적으로 민주당의 힐러리 클린턴의 편이었다. 미국에서 2016년 대선 기간에 클린턴은 243개의 일간지, 148개의 주간지, 15개의 잡지, 77개의 대학신문, 17개의 국제 신문 등 모두 500개 매체의 지지를 얻었다. 트럼프는 20개의 일간지, 6개의 주간지, 2개의 국제 신문 등 모두 28개 매체의 응원만 받았을 뿐이다. 트럼프 지지 신문 중 발생부수가 10만 개를 넘는 것은 2개뿐이었다. 미국 내 100대 신문 중 클린턴은 57개 신문의 지지를 받았고 트럼프는 단 2개의 신문의 지지만 얻었을 뿐이다.트럼프가 미디어에서 소외된 대가는 혹독했다. 트럼프는 시종일관 여론조사에서 뒤졌다. 대선 득표율에서도 상대인 민주당의 힐러리 클린턴 후보에게 밀렸지만 백악관은 트럼프가 차지했다. 당시 미디어 보도만 보면 클린턴이 압도적이었지만 실제 대선에선 트럼프가 승리를 거머쥐었다.

간선제·승자독식제 득 보며 박빙으로 힐러리 눌러

▎8월 20일 민주당 전당대회에서 손을 잡은 조 바이든(왼쪽)과 카말라 해리스 / 사진:AP=연합뉴스 |

|

여기에서 직선이 아닌 선거인단 선출을 통한 간선이라는, 미국 특유의 대통령 선거 방식을 살펴볼 필요가 있다. 이 제도는 트럼프의 당선 요인 중 하나로 지목된다. 2016년 대선 당시 트럼프는 클린턴에게 전체 득표율이 46.1%로 48.2%를 얻은 클린턴에게 뒤졌다. 하지만 연방제 특유의 선거인단 제도에 힘입어 전체 538명의 선거인단 중 304명을 확보해 227명 확보에 그친 클린턴을 눌렀다.미국 대선에서 유권자들은 주별로 각 후보가 내세운 선거인단에 투표한다. 선거인단의 숫자는 각주별로 다르다. 연방상원의원(주별로 2명)과 연방하원의원(인구비례에 따라 선거구 획정) 숫자를 합친 인원이다. 캘리포니아가 55명으로 가장 많고, 텍사스가 38명, 플로리다와 뉴욕이 각각 29명, 일리노이와 펜실베이니아가 각각 20명이다. 알래스카·델라웨어·워싱턴DC·몬태나·노스다코다·사우스다코다·버몬트·와이오밍은 각각 3명이다. 수도인 워싱턴DC는 연방상원의원이 없다. 나머지는 2명의 연방상원의원과 1명의 연방하원의원이 있는 소규모 주다.대선에선 전국적으로 선거인단을 가장 많이 차지하는 후보가 당선인이 된다. 전체 538명의 선거인단 가운데 270명 이상을 확보하면 대통령에 당선한다. 지금까지 한 번도 그런 적은 없었지만 만일 두 후보가 딱 절반씩인 269명을 각각 확보하면 해당 선거에서 당선한 연방하원의원으로 구성된 연방하원에서 표결로 당선인을 결정한다.주별 선거인단 선출 방식은 더욱 독특하다. 대부분의 주가 그 주에서 1위를 한 후보에게 선거인단 전체를 몰아주는 ‘승자 독식제’다. 연방제 아래에서 해당 주의 대통령 선거에 대한 영향력을 극대화하기 위한 제도라는 설명이다. 메인 주(4명)와 네브래스카 주(5명)만 선거인단의 표를 나눈다. 주 전체에서 최고 득표를 한 후보에게 2명을, 연방하원의원 선거구별로 최다 득표자에게 각 1명씩을 배정한다.지난 2016년 대선에서 주목할 또 다른 요인은 민주당의 힐러리 클린턴은 압승을 한 주가, 공화당의 트럼프는 박빙으로 이긴 주가 각각 많았다는 점이다. 박빙 승부의 경합주에서 트럼프가 줄줄이 승리하면서 대선 승리를 이끌었다.미국의 선거전략 사이트인 270투윈(270towin.com)에 따르면 당시 클린턴은 안전주(전통적으로 민주나 공화를 압도적으로 지지해온 주)에서 크게 이기고, 트럼프는 여러 주에서 박빙의 승부로 승리했다. 크게 승리하든, 박빙으로 이기든 해당 주의 전체 선거인단을 다 가져가기는 마찬가지다. 박빙 주에서 많이 이기는 건 전체적으로 적은 득표율로 백악관행 티켓을 확보하는 ‘경제적인’ 방법이다.당시 득표율에서 15%포인트 이상 차이가 난 주에서 확보한 선거인단은 민주 대 공화가 146명 대 114명으로 클린턴이 더 많았다. 반면 5%이상 차로 박빙으로 승리를 이끈 주 출신 선거인단은 32명 대 101명으로 트럼프가 앞섰다. 득표율에선 밀렸지만 선거인단 확보에선 앞선 가장 큰 이유의 하나가 박빙 승부를 연출한 주에서 트럼프가 대부분 승리했기 때문으로 분석할 수 있다.눈 여겨 볼 점은 경합주에서의 박빙 승부다. 전통적으로 선거 때마다 민주당과 공화당을 오가는 투표 성향을 보여 온 이른바 경합주(Swing States)에서 트럼프는 대부분 승리했다. 전통의 경합주인 플로리다(선거인단 29명)·펜실베이니아(20)·노스캐롤라이나(16)·미시간(16)·애리조나(11)·위스콘신(10)이 5% 이하의 표차로 트럼프가 전체 선거인단을 가져갔다. 트럼프는 경합주에서 아슬아슬한 차이로 연속 승리를 거두면서 결과적으로 최종 승자가 된 셈이다.

인종·종교·지역에 따라 양분되는 미국 유권자 표심

▎8월 27일 공화당 전당대회에서 합동연설에 나선 도널드 트럼프 대통령(왼쪽)과 마크 펜스 부통령 / 사진:신화=연합뉴스 |

|

이번 대선에서도 간발의 차로 여러 주의 전체 선거인단을 확보하는 것이 전략이 될 수 있다. 2016년 당시 미국 유권자의 투표 성향도 중요한 참고 자료다. 당시 미국 유권자의 구성은 인종·종교·지역·도농·교육·수입·연령 등에 따라 심각한 분열 양상을 보인다.미국의 인종별 인구는 백인 70%, 흑인 12%, 아시아계 4%, 유대인 3%로 나타난다. 정치 성향에 따라 리버럴 26%, 중도 39%, 보수 35%로 나뉜다. 지지 정당은 민주당 37%, 공화당 33%, 무당파가 31%다. 종교는 개신교 27%, 가톨릭 23%, 모르몬 1%, 기타 기독교 24%로 기독교를 모두 합하면 75%에 이른다. 이외에 유대교 3%, 기타 종교 7%, 무종교 15%다. 교육별로는 고졸 이하 18%, 대학 수학 32%, 대졸 32%, 대학원 이상 18%다. 가구별 연수입은 5만 달러 미만 36%, 이상 64%라 크게 나뉜다. 거주지는 도시 34%, 교외49%, 농촌 17%다. 지역별로는 북동부 19%, 중서부 23%, 남부 37%, 서부 21%다.문제는 미국 유권자의 투표성향이 이런 요인별로 나뉜다는 점이다. 2016년 대선에선 백인과 중도파, 기독교도, 중·고소득층, 중서부·남부 거주자, 농촌 주민, 대학 재학 이하 학력자 등이 트럼프에게 표를 몰아줬다.2016년 대선이 정체성에 따라 분열됐음을 알 수 있다. 인종별로 보면 백인은 37 대 58로 공화당을 지지했다. 여기서 사실상 2016년 대선의 향배가 결정됐다. 흑인은 88 대 8, 히스패닉은 65 대 29, 아시아계는 65 대 28의 비율로 각각 민주당에 투표했다. 백인은 공화당을, 비백인은 압도적으로 민주당에 압도적으로 투표한 셈이다. 인종별로 완전히 분열된 대선이었다. 결국 인구만 보면 다수인 백인의 표가 대선의 향배를 결정하는 셈이다.특히 백인은 남성 31 대 63, 여성은 43 대 53의 비율로 민주당과 공화당에 각각 투표했다. 여성의 민주당 비율이 크다. 백인만 보면 남녀 모두 공화당 지지 성향이 높은 것으로 나타났다. 다른 인종은 모두 민주당 지지 성향이 높았다. 흑인 남성은 80 대 13, 흑인 여성은 94 대 4의 비율로 민주당에 몰표를 줬다. 94%에 이르는 흑인 여성의 민주당 몰표는 인종과 젠더 양쪽 사안에서 보수적 입장을 보여온 공화당에 대한 이들의 불만을 상징한다. 히스패닉도 남자가 62 대 33, 여성이 68 대 26의 비율로 각각 민주당에 투표했다.종교별로 보면 개신교와 가톨릭, 모르몬 할 것 없이 기독교도들의 공화당 지지성향이 뚜렸했다. 투표자의 27%를 차지한 개신교는 37대 60, 23%를 차지한 가톨릭은 45 대 52, 1%를 차지한 몰몬교는 25 대 61의 비율로 각각 공화당을 지지했다. 반대로 투표자의 3%를 차지한 유대교도는 71 대 24의 비율로 민주당 선호도가 높았다. 투표자의 15%를 차지한 종교가 없는 사람도 68 대 26의 비율로 민주당에 더 많이 투표했다. 심지어 종교행사 참석빈도에 따라서도 지지 정당이 갈렸다. 매주 이상(33%)이 40 대 56, 한달 1회(16%)가 46 대 49로 신앙생활을 적극적으로 하는 사람일수록 공화당 지지 성향이 뚜렷하게 나타났다.

유권자 등록해야 하는 불편으로 투표·관심 저조이처럼 유권자들이 정체성 등 다양한 요인 별로 나뉘어 분열적인 투표를 하는 게 미국 대선의 특징으로 자리 잡았다. 당시 트럼프가 득표율이 적었음에도 대통령 선거인단을 더 많이 확보해 당선한 요인으로 분석된다. 이런 미국의 투표 성향을 최대한 활용해 효과적인 선거운동을 펼친 것이 주효했다는 이야기다. 트럼프가 선거 운동 과정에서 자신을 지지할 가능성이 적은 집단에 대해 중오와 차별, 배제의 악담을 서슴지 않은 이유이기도 하다.마지막으로 주목할 요인이 미국의 유권자 등록 제도와 투표율이다. 한국과 달리 미국에선 대부분의 지역에서 선거전 유권자 등록을 해야 투표할 수 있다. 가만히 앉아 있으면 투표권이 나오지 않는다. 결과적으로 미국에서 선거 승리는 유권자 등록을 하고 투표에 참가한 ‘행동하는 개인들’이 만든다. 목소리만 높여서는 선거 결과를 좌우할 수 없다. 지난 2016년 미국 대선에선 전체 유권자 약 2억2000만 명 가운데 70%가 유권자 등록을 하고 이 중 61%가 투표에 참가했다. 전체 국민의 50% 정도가 투표했다는 이야기다. 미국에서 이처럼 낮은 투표율은 큰 한탄으로 이어져 왔다.특히 미국에선 저학력층, 이민 귀화자, 생활비 버느라 바빠 사회활동을 할 시간이 부족한 저임금 노동자들의 투표율이 낮은 편이다. 이들은 대부분 민주당 지지자다. 민주당이 전당대회에서 ‘투표 참가’를 독려한 이유다. 바이든이 입만 열면 ‘투표’를 외치는 배경이기도 하다. 문제는 이런 유권자 등록과 투표 기회를 제대로 누리지 못한다는 불만의 소리가 여전히 높다는 점이다. 낮은 유권자 등록과 투표율은 이번 선거에서도 마땅히 해결의 기미가 보이지 않는다. 미국 선거가 이해하기도, 예측하기도 어려운 이유다.

※ 필자는 현재 중앙일보 국제전문기자다. 논설위원·국제부장 등을 역임했다.