‘우리’ 관념에 ‘너’라는 오랑캐를 포함할지 여부가 중국사 담론 핵심팽창기엔 하나의 천하 중시, 위축기에는 화·이(華·夷) 엄격하게 구분한·중 양국의 정체성은 구조적으로 어떻게 다를까. 한족(韓族)이 ‘단일민족’이라면, 한족(漢族)은 ‘다민족민족(多民族民族)’이다. 우리가 단일민족이라는 것은 결코 우리가 단일 순수 혈통이라는 이야기는 아니다. 크게는 남방계·북방계로 나뉘는 여러 이질적인 집단들이 수백·수천 년 동안 한겨레를 형성했다. 우리 민족의 터전은 용광로(melting pot)였다. 반면 중국은 용광로와 샐러드볼(salad bowl)의 모습을 동시에 띄고 있다. 한·중 양국에서 민족의 정체성 개념이 변화하고 있다. 미래를 상상하려면 오늘의 뿌리를 찾아 역사 속으로 들어가야 한다. 이번 호에서는 한무제의 세상 속으로 들어가 본다.

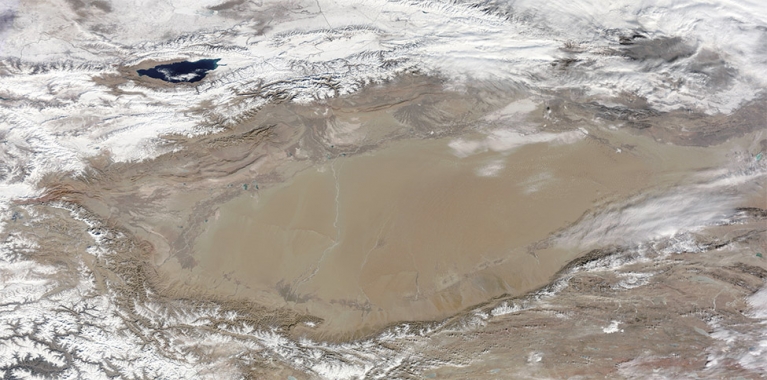

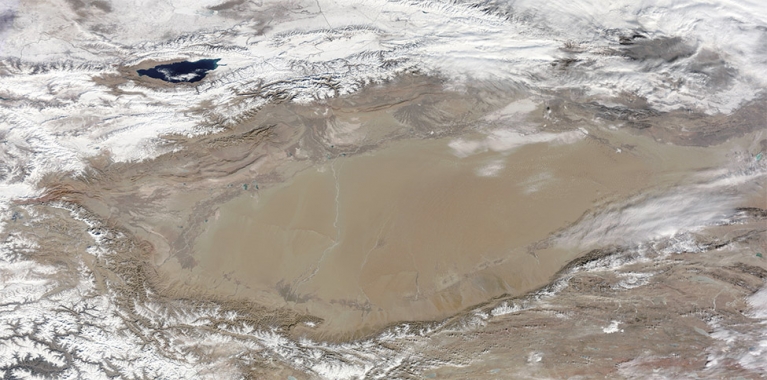

▎타림분지의 위성사진. 타림분지는 중국이 페르시아문명권으로 접근하는 관문이었다. / 사진:NASA |

|

'한국’은 지금 존재하는 하나의 국가인 ‘대한민국’을 가리키는 말이지만, 그 뜻이 그에 그치지 않는다. ‘한민족’과 거의 같은 뜻으로 쓰이기 때문에, ‘한국사’라 하면 ‘대한민국 역사’보다는 ‘한민족의 역사’를 가리키는 것이다.‘중국’과 ‘중국사’의 의미도 이와 같은 틀로 이해하려 들게 된다. 그러나 이 틀이 잘 맞지 않는 것은 우선 중국이 다민족 국가이기 때문이다. 한국의 민족인 한민족과 같은 ‘중민족’이 존재하지 않는다.그렇다면 한족(漢族)이 인구의 대다수를 점하는 중국의 주류 민족이니, 중국사를 ‘한족을 중심으로 중국의 여러 민족이 어울려 빚어낸 역사’로 생각할 수 있을까? 그런 정도의 개념이 표준으로 통용되는 것 같다. 그러나 실제로는 어려움이 많다. 여진족과 몽고족의 ‘침략’에 저항한 악비(岳飛)와 문천상(文天祥)은 한족의 역사에서는 영웅과 열사로 높이 받드는 인물들인데, 여진족(만주족)과 몽고족이 모두 중국의 소수민족이 된 이제, 어떤 평가를 받아야 하는가?다민족국가라는 사실보다 중국에서 ‘민족’의 의미를 더 애매하게 만드는 것은 한족(漢族)의 정체성 문제다. 중국 인구의 압도적 다수를 점하는 한족을 하나의 단일민족으로 볼 수 있는가? 민족 정체성의 주요 구성 요소로 언어·역사·혈통 등이 꼽히는데, 중국의 민족 구분은 언어에 압도적 비중을 두는 것 같다. 역사를 볼 때, 지금 한족의 조상 중에는 과거 어느 시기에 ‘오랑캐’였던 사람이 많이 포함되어 있다.중국 고고학의 개척자 리지(李濟)는 1923년 하버드대학에 박사논문으로 제출하고 1928년 출판한 [중국 민족의 형성(The Formation of the Chinese People: an Anthropological Inquiry)]에서 형질인류학의 기준으로 ‘중국인’의 신체적 특성을 검토해서 중국인 내의 편차가 주변 민족과의 차이보다 작지 않다는 사실을 밝혔다. 예를 들어 북중국인과 한국인 사이의 차이가 북중국인과 남중국인 사이의 차이보다 훨씬 작은 것으로 그의 두개골 계측 연구에 나타난다. 출신 지역에 따른 체형과 기질의 차이에 대한 통념은 중국인의 일상생활 속에 널리 자리 잡고 있다. 한족 자체가 하나의 ‘다민족민족’으로 인식되는 것이다.또 하나 ‘중국’의 의미를 애매하게 만드는 것은 ‘중’ 자가 한국의 ‘한’ 자처럼 고유명사의 뜻이 확실하지 않다는 점이다. ‘중국(中國)’이란 말이 처음 나타난 것은 서주시대 청동기 명문 중 “택자중국(宅茲中國)”이란 구절이다. 그 뜻은 ‘가운데 나라’인데, 여기서 ‘나라’는 현대인이 생각하는 국가가 아니라 하나의 성읍 내지 지역을 뜻하는 것이다. 그 뜻이 차츰 넓어져 ‘중원(中原)’과 비슷하게 쓰이기도 하고 화이(華夷) 사상의 정착에 따라 ‘중화의 영역’이란 뜻으로도 쓰이게 되었다. 그러다가 20세기 들어 근대적 국제체제 안에서 국가를 새로 세울 때 ‘중화민국’, ‘중화인민공화국’이란 국호를 쓰면서 줄인 말인 ‘중국’이 널리 쓰이게 되었다.중국 역사학자 거자오광(葛兆光)이 [宅茲中國]이란 제목의 책(2011)을 쓴 것은 ‘중국’에 관한 역사 담론의 혼란을 정리하기 위해서였다. 이 책에서 그는 지금의 중국 강역을 기준으로 ‘중국사’의 범위를 설정하는 것이 부적절하다고 지적한다. 악비와 문천상의 행위를 이해하려면 송나라 때 사람들의 국가관을 기준으로 봐야 할 것이며, 후세에 한족에 통합되거나 중국의 소수민족으로 포괄될 수많은 역사공동체를 당시 중국사의 주체로 봐서는 안 된다는 것이다.우리가 피해의식을 가졌던 이른바 ‘동북공정’에도 이 문제가 투영된다. 고구려를 ‘중국의 한 지방정권’으로 보는 것은 지금의 중국 강역 전체를 중국사만의 무대로 보는 관점이다. 이에 대한 김한규의 지적은 한·중 양쪽으로 타당성을 가진 것이다.“한중간의 ‘역사 전쟁’ 과정에서 한국의 학계와 언론계가 ‘고구려사의 중국사 편입’을 규탄하면서 ‘고구려사는 오로지 한국사의 일부일 뿐’이라고 주장하는 것도 자기중심적 사고방식의 또 다른 표현이라 할 수 있다. 역사가 사물을 형성하는 과정의 서술임을 인정한다면, 고구려 역사가 현재의 한국을 형성하는 과정의 일부였음과 마찬가지로 현재의 중국을 형성하는 과정의 일부였다는 사실을 인정하지 못할 이유는 어디에서도 발견하기 어렵다. 고구려사가 중국사인가 한국사인가 하는 문제는 처음부터 논쟁거리가 되지 못한다.” ([천하국가](소나무, 2005), 13쪽)

한무제, 지역패권국 조선을 침공하다

▎악비(岳飛, 1103~1141)를 그린 청나라 때 화상(畫像). 중국 남송(南宋)의 무장인 악비는 여진족이 세운 금나라와 맞서 싸웠다. / 사진:고궁박물관출판사 |

|

‘중국사’를 공부하는 사람들이 보통 생각하는 ‘중국’은 “宅茲中國”의 중국 그대로도 아니고 중화인민공화국 그대로도 아니다. 언어·습속·사상·문화·제도 등 여러 요소들이 어울려 ‘중국적’이라고 인정할 만한 형체를 오랫동안 유지한 것을 ‘중국’으로 인식하는 것이다.역사를 통해 나타난 중국의 모습 중 가장 표준적인 것이 ‘천자국(天子國)’이다. 천자가 천명을 받아 천하 전체를 다스리되, 주변부는 여러 제후에게 나눠 맡기고 천자가 직접 다스리는 중심부를 중국이라 한 것이다.진시황의 ‘천하 통일’을 계기로 이 천자국의 틀이 바뀌게 된다. 춘추전국시대까지 천하의 구조는 5복(五服)의 구조로 파악됐다. 천자의 위치로부터 거리에 따라 전복(甸服)·후복(侯服)·수복(綏服)·요복(要服)·황복(荒服)이 동심원을 이룬다는 것이다. 천자의 집권력이 강하지 않기 때문에 통제 수준이 여러 등급으로 나뉜 것이다. 그런데 진시황의 통일로 제국체제가 세워지자 제국 안의 화(華)와 제국 밖의 이(夷), 2분법이 지배적 관점이 되었다.진시황의 통일이 바로 제국체제를 세운 것으로 볼 수는 없다. 그 이전의 분권세력인 제후국들을 파괴함으로써 기초공사는 한 셈이지만 제국체제의 건축물을 제대로 세우지는 못했다. 그래서 그가 세운 천하제국이 십여 년밖에 버티지 못한 것이다.유방(劉邦)이 항우(項羽)와의 쟁패를 통해 한나라를 세웠지만(기원전 206) 그 또한 완전한 천하제국이 되지 못했다. 유방 말년까지(기원전 195) 이성(異姓) 제후를 정리한데 이어 문제(文帝) 즉위 후 여씨(呂氏) 세력을 척결하고(기원전 180) 경제(景帝) 때 오초칠국(吳楚七國)의 난(亂)(기원전 154)을 평정함으로써 제국의 내부 권력구조가 겨우 완성되었다.기원전 141년 무제(武帝)가 즉위할 때 제국의 내부는 정비되어 있었지만 제국 외부와의 관계가 천하제국의 궤도에 오르지 못하고 있었다. 한나라 개국 이래 흉노와의 관계에서 수세에 몰려 있던 것이 가장 큰 문제였다. 무제는 기원전 133년부터 흉노에 대한 대대적 공세를 계속해서 기원전 111년과 110년에 다시 정벌군을 보냈을 때는 “수천 리를 가도 흉노의 흔적을 찾을 수 없게” 되었다고 할 정도로 흉노 퇴치에 국력을 기울였다.20년에 걸쳐 흉노와 치른 전쟁이 워낙 큰 사업이었기 때문에 다른 방면이 눈에 잘 띄지 않는데, 무제는 북쪽만 바라본 것이 아니었다. 즉위 직후에 장건(張騫)을 서역으로 파견한 것이 월지(月氏)와 연합해 흉노를 협공하기 위한 목적으로 흔히 풀이되지만, 서역에는 서역대로 무제가 노력을 기울일 의미가 따로 있었다. 그리고 동쪽으로 조선(朝鮮), 남쪽으로 남월(南越)을 정벌함으로써 무제는 한 제국의 모든 주변부를 정리하고자 한 것이었다.조선과 남월이 한 제국에서 정리할 필요를 느낄 만큼 강한 세력을 이루게 된 것은, 전국 말기에서 한초에 이르는 혼란 속에서 중국 문명이 대거 유출된 결과였다. 남월은 진나라에서 파견한 남해군위(南海郡尉) 조타(趙佗)가 진나라가 망할 때 지금의 광둥성 일대에 자립해서 왕조를 열고 한나라와 조공관계를 맺고 있었다. 조선은 기원전 195년 연왕(燕王) 노관(盧綰)이 흉노에 투항할 때 동쪽으로 달아난 위만(衛滿) 세력이 장악하고 있었다.한나라가 기원전 111년 남월을 정벌하기에 이른 갈등의 뿌리는 철기(鐵器)의 밀수에 있었다. 당시 철기는 중국 문명의 첨단제품으로, 경제적으로도 군사적으로도 매우 중요한 것이었기 때문에 엄격한 통제 품목이었다. 그리고 그 2년 후 조선 정벌에 나선 첫 번째 이유는 조선이 주변 다른 세력의 조공을 가로막는다는 것이었다. 조공관계에 따르는 이득을 독점하면서 지역에 패권을 구축하는 것이 한나라의 천하체제 구축에 장애물이 된 것이다. 여기서 유의할 점은 조선과 남월이 한나라에게 문제가 된 이유가 중국으로부터 파급된 요소들에 있었다는 것이다.

한나라 멸망 뒤 중국 중심 남으로 이동… 한민족에 새 기회

▎중국 시안(西安)의 마오링박물관(茂陵博物館)이 소장한 한무제 초상화. / 사진:민음사 |

|

한나라의 기원전 109년 조선 정벌이 ‘예방전쟁’의 성격을 가진 것으로 나는 [밖에서 본 한국사](돌베개, 2008)에서 설명한 일이 있다.“조선 왕이 한나라에 입조한 일은 그 전에도 없었던 일이고 주변의 작은 나라들이 한나라에 직접 통하지 못하도록 가로막은 것도 새삼스러운 일이 아니었다. 한나라의 침공은 조선 쪽보다 한나라 쪽 사정 변화에 원인이 있는 일이었다. (···) 기원전 109~108년 한나라의 조선 정벌은 이처럼 흉노를 상대로 키워놓은 군비를 활용할 곳이 없던 상황에서 벌어진 일이었다. 소련을 상대로 키워놓은 군비를 가지고 미국이 여기저기 ‘예방전쟁’을 벌이고 있는 것과 비슷한 상황이었다.” (69~71쪽)그러나 ‘전쟁을 위한 전쟁’으로서 예방전쟁의 성격에 그치는 것은 아니고, 장기적 시각에서는 합리적인 이유가 없지 않았다는 사실을 덧붙였다.“건국 때부터 흉노에게 많은 고통을 당한 한나라는 국경 안을 다스리는 것만으로는 제국의 안정을 기할 수 없다는 사실을 절감했다. ‘교화’되지 않은 채로 기술만 넘겨받은 오랑캐들이 국경 밖에서 큰 정치·군사 세력을 이루고 있는 것은 중국의 안보에 큰 위협이었다. 국경 밖의 오랑캐들을 조공관계로 통제 아래 두는 ‘천하체제’는 현실적인 안보를 위해 필요했던 중국의 대외정책이었다. 기원전 119년까지 흉노의 위협을 가라앉혀놓은 직후 남월과 조선을 정벌한 것이 중국의 첫 천하체제 시도였다.” (74쪽)조선과 남월이 동방과 남방에서 큰 세력을 이루는 것이 종래의 5복(五服) 체제로는 잘못된 일이 아니다. 한 제국의 통치가 전복·후복·수복까지는 직접 미치고 요복과 황복은 조공으로 통제하는데, 조선과 남월 같은 비교적 큰 나라가 요복으로서 황복의 다른 나라들보다 중요한 위치를 차지할 수 있는 것이다.그런데 진시황부터 한무제까지 구축해 온 제국 체제는 5복 체제와 다른 것이었다. 정치적 권위가 여러 층으로 포개지는 5복 체제는 분권적 성격을 가진 것인데 진·한 제국은 보다 중앙집권적인 체제를 추구한 것이다. 제국 내부에서 봉건제로부터 군현제로 옮겨간 것도 전복·후복·수복 사이의 차등을 줄이는 방향이었고, 제국 외부에서도 요복과 황복의 차이를 없애는 방향으로 나아갔다. 요복이 강성하면 제국에 위협이 될 수 있다는 것을 흉노와의 경험을 통해 절실하게 느낀 결과였다.조선과 남월의 국력 성장은 요복의 위치로 나아가 있었다. 중화제국이 분권적 성격에 머물러 있는 동안에는 그 위치에 아무 문제가 없었다. 그런 상태가 오래 계속되었다면 문명과 기술의 발달에 따라 차츰 수복과 후복의 위치로 발전해 갈 추세에 있었다. 그런데 한나라가 오초칠국의 난을 계기로 중앙집권을 대폭 강화하면서 조선과 남월 같은 큰 세력을 제국 밖에도 용납하지 않게 된 것이었다.한나라는 조선과 남월을 정복해서 제국에 합치려 했다. 그래서 남월의 터에 9군을 설치하고 조선의 터에 4군을 세워놓았다. 그런데 남월 9군은 큰 굴곡 없이 중화제국에 편입되었는데 조선 4군은 결국 축출되고 한반도는 독립국가를 발전시킨다. 이 차이는 어디서 온 것일까?결정적인 차이는 한나라 멸망(220년) 후 중국 북부가 5호 16국(五胡十六國)이라는 ‘오랑캐의 시대’로 접어들면서 중화제국이 남쪽으로 퇴로를 찾은 데 있었다. 진(晉)나라가 촉한(蜀漢) 및 오(吳)나라의 경쟁을 물리치고 280년에 중국을 재통일했지만, 천하 질서를 충분히 회복하지 못했기 때문에 30여 년 후 오랑캐 세력에 밀려 남쪽으로 옮겨가게 되었다. 황하 유역에서 장강 유역으로 중심지를 옮긴 중화제국은 국력 회복의 길을 남방 개척에서 찾지 않을 수 없었고 그에 따라 남월 지역의 한화(漢化)가 빨라졌다. 반면 오랑캐의 각축장이 된 북중국 외곽에 있던 조선 지역은 중화제국의 압력에서 벗어나 독자적 발전의 길을 걸었다.

한무제, 소금·철 전매 정책으로 경제통합

▎둔황 막고굴 제323굴 북벽의 ‘장건출사서역도(張蹇出使域圖).’ 기원전 130년께 장건이 한무제의 명에 따라 중앙아시아 원정(기원전 138~126)을 떠나고 있다. / 사진:PHG |

|

한무제가 즉위 직후인 기원전 139년 장건을 서역으로 파견한 목적이 흉노에 대항하기 위한 월지와의 동맹에 있었다고 [사기] 등 사서에는 적혀 있다. 그러나 당시 정황으로 볼 때 그의 사명이 그렇게 간단한 것이었을 것 같지 않다. 사마천 등 사가들에게 흉노와의 대결이 워낙 크게 보였기 때문에 서역에 대한 관심을 모두 흉노와의 관계에 종속시킨 것 같다.중시할 필요가 있다고 내가 생각하는 당시의 정황이란 한나라의 서방 교역 증대였다. 거대한 제국을 향한 정치적 통합은 거대한 시장을 향한 경제적 통합과 나란히 진행되었다. 진시황의 통일정책에서 도로 건설과 도량형 정비가 중요한 비중을 차지한 것도 그 까닭이었다. 다음 단계의 경제적 통합은 한무제의 염철(鹽鐵) 전매정책으로 나타났다.통일 이전에는 변경의 여러 제후국이 각자 다양한 방식으로 주변 오랑캐와 교역을 벌이기도 하고 어느 제후국의 통제도 받지 않는 상인들의 움직임도 많았다. 그러나 한나라의 치안이 자리 잡는 데 따라 모든 경제활동에 대한 중앙조정의 통제가 강화되었다. 오초칠국의 난 때 거상(巨商)들의 지지가 조정의 승리에 큰 공헌을 했다는 이야기가 있다. 그때까지는 천하 형세를 좌우할 만한 재력이 민간에 있었던 것이다. 얼마 앞선 시기에 여불위(呂不韋)가 재력을 발판으로 통일 직전의 진나라를 농단한 일도 그 시대 민간자본의 위력을 보여준 바 있다.중앙집권의 강화에 따라 재정이 크게 늘어나고 대외교역도 조정의 주도하에 확장될 길이 열렸다. 종래 사방의 외이로부터 중국에 수입되던 물자는 각 방면의 자연조건에서 나온 토산품이 대부분이었다. 외이의 문명·기술 수준이 중국보다 낮았기 때문이다. 그런데 유독 서쪽에서는 다른 문명권에서 나온 특이한 물품들이 전해지고 있었다. 광대한 사막과 험난한 산악지대 저쪽에 페르시아제국이 있기 때문이었다. 멀고 험한 여정 때문에 엄청난 운송비가 필요했지만 수십 년 평화 속에 한나라 사회의 소비수준이 높아지면서 수요가 갈수록 커졌다.중국에서 서방으로 향하는 길로 이른바 실크로드가 선택된 것은 지형보다도 길 저쪽에 적합한 교역 상대가 있기 때문이었다. 타림분지의 사막과 ‘세계의 지붕’이라는 파미르고원을 지나는 길이 지형으로는 매력적일 수 없다. 페르시아제국이 만들어놓은 매력적인 시장이 파미르고원 바로 바깥까지 들어와 있기 때문에 파미르고원을 넘는 길이 뚫린 것이다.그리스를 공격한 ‘다리우스 대왕’의 이름으로 잘 알려져 있는 아케메네스(Achaemenid) 왕조가 기원전 6세기에서 4세기 사이에 서아시아 지역을 중심으로 서쪽으로 발칸반도, 동쪽으로 중앙아시아까지 걸치는 거대한 제국을 경영했다. 이 제국은 강역 내에 튼튼한 도로망을 건설했고, 그 일부가 실크로드의 서반부를 이루게 된다. 알렉산더가 이 제국을 정복하고 죽은 후, 제국의 강역 대부분은 셀레우코스(Seleucid) 왕조로 넘어갔다가 기원전 130년대에는 한 지방 세력이던 파르티아(Parthia)가 자라나 이란에서 중앙아시아에 걸치는 영역을 차지했다. 아르사케스(Arsacid) 왕조의 파르티아제국이 한무제 당시 파미르고원 서쪽을 장악하고 있었고 실크로드를 통한 한나라의 교역 상대였다.파미르고원 서북쪽으로 펼쳐진 페르가나 계곡은 지금의 우즈베키스탄, 키르기즈스탄과 타지키스탄에 걸쳐있는 지역으로 아케메네스 시대에 페르시아문명이 자리 잡고 셀레우코스 시대에 헬레니즘 문화가 발달한 곳이었다. 알렉산더 정복 때 그 이름을 딴 수십 개의 알렉산드리아가 건설됐다. 그중 하나인 알렉산드리아 에스카테(Alexandria Eschate)가 이곳에 있었던 사실에서 당시 이 지역의 중요성을 알아볼 수 있다. 한무제 당시에는 파르티아제국의 판도 안에 있었는데, 안식(安息)이라는 이름으로 중국에 알려진 파르티아와 별도로 이곳은 대완(大宛)으로 알려졌다. 장건이 찾아 간 대월지가 페르가나 남쪽의 박트리아 지방에 자리 잡고 있었으므로 장건은 이곳을 거쳐 갔고, 한나라에서 가장 중시하는 교역 상대가 되었다. 장건이 대완을 처음 방문한 지 20여 년 후 무제가 대완에 정벌군을 보내기도 했는데, 군대를 이끈 이광리(李廣利)가 ‘이사(貳師)장군’이란 별명으로 통하게 된 것을 보아도 당시 중국인이 대완을 얼마나 중시했는지 알 수 있다. ‘이사’는 대완의 왕도였다.

문헌학이 실크로드 연구의 신기원 열어

▎1. 중국 현대 고고학의 아버지로 불리는 리지(李濟, 1896~1979)의 1940년께 모습. / 2. 한족 정체성에 대한 표준 담론인 ‘다원일체론(多元一體論)’을 제시한 페이샤오퉁(費孝通, 1910~2005). |

|

파미르고원 서쪽으로는 바로 가까운 곳까지 페르시아문명이 펼쳐져 있었다. 그런데 동쪽으로는 자연조건이 척박하여 인구가 희박한 광대한 타림분지를 지나가야 중국문명권에 도달할 수 있었다. 타림분지를 지나는 안정된 통로를 만드는 것이 실크로드의 열쇠였다.타림분지는 강우량이 극히 적은 지역이어서 사람이 살 만큼 물 있는 곳이 드물다. 분지의 북쪽으로 천산(天山)산맥 기슭과 남쪽으로 곤륜(崑崙)산맥 기슭을 따라 산에서 흘러 내려오는 물이 있는 오아시스에 마을과 도시가 점점이 형성되어 있었다. 숙소와 식량 등 편의를 제공받을 수 있는 이 도시들을 잇는 두 개의 띠가 실크로드의 북로와 남로가 되었다.이 두 개의 길을 통상 ‘천산북로’와 ‘천산남로’로 부르기도 하는데 혼란스러운 이름이다. 천산산맥의 북쪽과 남쪽을 지나는 길로 들리기 때문이다. 천산산맥 북쪽의 중가리아(Dzungaria) 지역을 지나는 길을 ‘천산북로’라 부르기도 하는데, 그 길은 실크로드로서 기능을 발휘한 길이 아니다. 타림분지 남북의 길을 ‘타림 남로’와 ‘타림 북로’로 부르는 편이 좋겠다.일부 학자들이 ‘초원의 길’이라 부르기도 하는 중가리아 지역은 타림분지보다는 강우량이 많고 따라서 인구도 많다. 그런데 왜 중가리아 아닌 타림분지를 실크로드가 지나가게 되었을까? 두 가지 이유가 생각된다.첫째는 타림분지를 거치는 길이 페르시아문명권 중심부로 가는 데 더 가깝다는 점이다. 분지를 지나 파미르고원만 넘으면 바로 페르가나 계곡에 들어설 수 있다. 반면 중가리아를 지나면 끝없는 초원지대일 뿐이다.둘째는 아직 확실하지 않은 생각을 떠올려보는 것인데, 타림분지 오아시스 도시들의 정착성이 중가리아 초원지대의 유동적인 유목사회에 비해 안정된 조건을 보장하지 않았을까 하는 생각이다. 인원과 물자의 통과에는 비용이 든다. 그 비용은 통과지역의 세력에 대한 세금이나 선물, 또는 약탈 위험으로 나타난다. 통과 지역이 정착 세력의 장악하에 있을 때 통관세를 내는 것이, 장악 세력이 불확실한 지역에서 약탈의 위험을 겪는 것보다 상인들이 감당하기 쉬운 편 아니었을까?실크로드를 포함하는 중앙아시아 지역 역사는 그 실제 의미에 비해 연구가 적은 상황이다. 두 가지 이유가 있다. 하나는 근대역사학 연구가 국민국가를 배경으로 전개되었는데, 이 지역에 강력한 국민국가가 근대 들어 오랫동안 존재하지 않은 것이다. 또 하나는 기록문화가 취약한 지역이어서 체계적 문헌 자료가 적다는 것이다.20세기 들어설 무렵에 시작된 고고학 발굴과 연구를 통해 중앙아시아 지역 역사 연구가 새로운 길을 열어 왔다. 서양 열강의 제국주의 확장을 배경으로 시작된 이 지역 연구가 2차 대전 후에는 소련과 중국 등 이 지역을 영토로 한 공산권 국가들의 사업으로 이어졌다. 1990년대 이후 국제적 협력 분위기가 자라남에 따라 연구가 더욱 발전하고 있다.그 성과의 축적에 따라 문헌 연구만으로는 떠올릴 수 없던 과거 이 지역의 여러 가지 모습이 새롭게 떠오르고 있다. 그 새로운 성과를 잘 정리해서 보여주는 책 하나가 몇 해 전에 나왔다. 발레리 한센의 [실크로드, 문헌을 곁들인 새 역사(The Silk Road, A New History with Documents)](2016).

중국인 정체성 키워드는 다원일체론·대일통·정통·잔먼·워먼

▎하이난성박물관에 있는 전한(前漢, 기원전 202~기원후 9) 시대 병사들의 도용(陶俑). 기원전 109년 고조선을 침공한 한나라 병사들은 이런 모습이었을 것이다. / 사진:데이비드 슈로터 |

|

책을 펼치기 전에는 ‘문헌(documents)’이란 말이 의아했다. 실크로드의 새 역사라면 고고학 연구에 의거한 것일 텐데 문헌이라니? 알고 보니 발굴을 통해 찾아낸 상당량의 문헌이 연구 확장에 활용되어 온 것이었다. 고고학 발굴로 출토되는 문헌은 대개 금석문이다. 그런데 이 지역에서는 종이에 적힌 문헌이 쏟아져 나오는 일이 종종 있다고 한다. 건조한 기후 때문에 썩지 않기 때문이라고 한다. 그리고 이 지역에서는 종이가 귀해서 폐기된 각종 문서로 수의(壽衣)를 만든 사례가 많기 때문에 무덤 안의 시신에서 벗겨낸 종이옷에서 온갖 신기한 내용을 읽을 수 있다고 한다.이 책은 아직 다 읽지 못했다. 이 연재 중에 이 방면 이야기를 또 할 때가 있을 텐데, 그때는 이 책에 실린 내용 중 재미있는 것을 더러 소개할 수 있을 것이다.전란에 시달리던 전국시대 중국인들은 평화를 가져올 ‘천하 통일’을 염원했고, 진시황의 통일은 이 염원에 힘입은 것이었으리라 생각한다. 그러나 진시황의 통일은 통일천하를 안정된 상태로 이어갈 ‘천하제국’ 체제의 구축에 이르지 못했다. 한나라가 진나라를 대신하고도 50여 년이 지나서야 오초칠국의 난을 계기로 제국의 내부가 정비되었다. 그리고 다시 30여 년이 지나 무제 때 동서남북 외이(外夷)들과의 관계를 포괄하는 천하제국의 틀을 세울 수 있었다.한무제가 세운 천하제국의 틀은 어떤 의미를 가진 것이었을까? 생각을 모으고 있는 참에 막 나온 흥미로운 논문 하나가 눈에 띈다. 양저위(楊澤宇)와 청하이옌(成海燕)의 “대일통(大一統)에서 정통(正統)으로(從“大一統”到“正統”:[史記] [漢書] 民族傳比較視野中“華夷觀”的歷史衍變與嬗代整合)”(文山學院學報 32卷 5期). 2019년 10월에 발표된 따끈따끈한 논문이다.논문의 내용인즉 [사기]와 [한서]의 외이 열전을 비교할 때, [사기]는 천하를 하나로 보는 ‘대일통’의 관점을 보여주는 데 반해 [한서]는 화이(華夷)의 구분을 엄격하게 보는 ‘정통’의 관점을 보여주는 차이가 있다는 것이다. 150년의 시차를 두고 사마천(司馬遷)과 반고(班固)사이에 적지 않은 화이관의 차이가 보인다는 것이다.‘대일통’과 ‘정통’. 오랑캐의 역사를 살펴보면서 두고두고 떠올릴 주제다. 중화제국이 팽창 추세를 보인 당나라·원나라·청나라 때는 ‘대일통’이 중시되고 남북조시대의 남조나 송나라, 명나라 때처럼 위축 추세를 보일 때는 ‘정통’이 중시된 것이 사실이다. 그리고 청조(淸朝)에 저항하던 20세기 초의 중국 혁명가들은 ‘정통’을 내세워 만주족을 배척했지만 공화국이 세워진 신해혁명 이후에는 중국의 분열을 막기 위해 ‘대일통’을 앞세우는 분위기로 돌아섰다.인류학자 페이샤오퉁(費孝通, 1910~2005)이 1988년 제기한 ‘다원일체론(多元一體論)’을 ‘중화민족’ 즉 한족의 정체성에 대한 표준 담론으로 볼 수 있다. 상고시대에 ‘화하(華夏)’가 형성된 이래 주변의 다른 민족을 그 문화적·정치적 구조 안으로 꾸준히 흡수하며 확장해 온 것이 지금의 한족이라는 것이다. 페이샤오퉁은 앞서 소개한 리지(李濟, 1896~1979)와 함께 중국 인류학계의 선구자인데, 서양 학문의 단순한 수입에 그치지 않고 동태적(dynamic) 고찰의 새로운 차원으로 발전시켰다는 평가를 받는다. 중화민족에 대해서도 어떤 변화의 결과가 아니라 변화의 과정으로 정의하는 관점이 그런 면모를 보여준다.사카모토 히로코((坂元ひろ子)의 [중국 민족주의의 신화] (양일모-조경란 옮김, 지식의 풍경 펴냄)에 소개된 페이샤오퉁의 일화 중 재미있는 대목이 있다. 중화인민공화국 건국에 즈음하여 중국어의 ‘잔먼(咱們)’이란 말을 다시 생각하게 되었다는 것이다. ‘우리’라는 뜻이지만 ‘워먼(我們)’과는 다르다. ‘워먼’이 청자(聽者)를 배제한 화자(話者)의 범위만을 가리키는 것과 달리 ‘잔먼’은 화자와 청자를 아우르는 것이다.중국인은 대일통의 시대에 ‘잔먼’을 생각하고 정통의 시대에 ‘워먼’을 생각한 것 아닐지.

※ 김기협 - 서울대·경북대·연세대에서 동양사를 공부하고 한국과학사학회에서 활동했다. 1980년대에 계명대 사학과에서 강의하고, 1990년대에 중앙일보사 연구위원(객원), 전문위원(객원) 등으로 일하며 글쓰기를 시작했다. 2002년 이후 17년간 공부와 글쓰기를 계속해 왔다. 저서로 [밖에서 본 한국사](2008), [뉴라이트 비판](2008), [망국의 역사, 조선을 읽다](2010), [아흔 개의 봄](2011), [해방일기](10책, 2011~2015), [냉전 이후](2016) 등이 있다.