영빈 “대처분 하시되 세손 모자는 살려주시라” 영조에 간청아들 비행 고변 뒤 가슴 치며 혼절, 시름시름 앓다 세상 떠나

▎영화 ‘사도’에서 영조가 사도세자의 죽음을 확인하는 장면. / 사진:쇼박스 |

|

영조 38(1762)년 5월 22일 충격적인 사건이 발생했다. 나경언(羅景彦)이라는 자가 형조에 글을 올려 영조 주변의 ‘환시(宦侍: 내시)들이 불궤(不軌)한 모의를 한다’고 고(告)한 것이다. 불궤한 모의란 모반을 의미한다. 영조는 집권 초기였던 영조 4(1728)년 강경파 소론이 주도했던 이인좌의 난으로 곤욕을 치른 바 있어 주변에서 모반이 생길 수 있다는 말에 크게 놀라 호위를 강화하고 친국(親鞫)을 명했다.그런데 친국장에 잡혀 온 나경언은 의봉(衣缝: 옷솔기)에서 다시 고변서를 꺼내놓으면서 “이 글을 천폐(天陛)에 올리고자 했으나 올릴 길이 없어 우선 형조에 원서(原書)를 올려 계제(階梯)를 삼았습니다”라고 했다. 다시 말해 이 고변서가 진짜인데 임금을 만날 수 없으니 궐내에 모반이 있다고 형조에 고하면 단계를 밟아 임금에게 직접 이 내용을 전달하고자 했다는 의미였다.나경언이 올린 고변서에는 세자의 비행과 관련한 10여 가지의 내용이 자세하게 적혀 있었다. 영조는 이 고변서를 다 읽지도 못하고 “이런 변이 있을 줄 염려했다”면서 “이런 자도 아는 내용을 어느 대신도 내게 얘기한 사람이 없다”고 크게 분노했다. 나경언의 고변 소식을 들은 세자는 크게 놀라 창경궁 홍화문 앞에서 엎드려 대죄하고 있다가 영조의 부름으로 친국장에 들어섰다. 이때의 시각이 2경(밤 9~11시)이었다.

“궐내 불궤한 모의” 청지기 나경언의 고변

▎사도세자의 묘 / 사진:이성우 |

|

나경언의 고변서는 당시 불태워져 전체 내용을 알 수는 없으나, 영조 38(1762)년 5월 22일 실록에 “네가 왕손의 어미를 때려죽이고 여승을 궁으로 불러들였으며 서로(西路: 관서)에 행역하고 북성(北城)으로 나가 유람했는데, 이것이 어찌 세자로서 행할 일이냐? 이렇게 하고도 나라가 망하지 않겠는가?”라며 세자를 심하게 질책하는 기록을 통해 일부 내용을 추정해 볼 수 있다. 여기에 세자가 때려서 죽였다는 왕손의 어미는 빙애(氷愛 또는 彬愛)라는 이름을 가진 세자의 후궁(후일 경빈 박씨 추존)을 지칭한다. [한중록]의 기록에 의하면 영조 37(1761)년 정월 세자는 병이 도져 옷 시중을 들던 후궁 빙애를 때려죽였다. 또한 사도세자로 인해 피해를 본 백성들이 많다는 사실을 알게 된 영조가 고변 사건 이틀 후 경희궁의 정문인 흥화문 앞으로 백성들을 모이게 해 대신 빚을 갚아주었다는 영조 38(1762)년 5월 24일의 실록 기록도 나경언의 고변서에 나오는 내용이다.그렇다면 나경언은 도대체 어떤 자이기에 임금에게 직접 고변서를 꺼내 놓을 수 있었을까? [영조실록] 38(1762)년 5월 22일에 의하면 ‘나경언은 액정별감(掖庭別監) 나상언(羅尙彦)의 형인데 세자를 제거할 계책을 내어 형조에 글을 올려 내시들이 장차 역모를 꾀하고 있다고 하고 있다’고 기록한다. 나경언에 관한 또 다른 기록인 [현고기(玄皐記)]에는 영조 당시 형조판서를 역임한 ‘윤급(尹汲)의 겸종(傔從: 청지기)이다’라고 나온다. 윤급은 노론계 문신이며, [현고기]는 영·정조 시대 소론 계열의 문신인 박종겸(朴宗謙, 1744~1799년)이 임오화변의 전말을 상세히 기록한 책이다. 현고기의 원래 이름은 현구기(玄駒記)다. 현(玄)과 구(駒)는 육십갑자로는 임(壬)과 오(午)에 해당하며 고(皐)는 5월을 의미한다. 따라서 현고기는 사도세자가 죽은 임오년 5월의 기록이라는 뜻이다. 이런 제목으로 할 수밖에 없었던 이유는 당시 임오화변을 언급하는 것 자체가 금기시돼서다.그렇다면 중인 신분의 일개 청지기(개인 비서격)의 별도 고변서 한 통이 어떻게 임금에게 직접 전해질 수 있었을까? 친국장으로 죄인을 잡아들일 때는 허리띠와 대님 따위를 모두 푸는 것은 물론이며 몸수색도 한다. 그러므로 고변서가 직접 임금에게로 전달된다는 것은 있을 수 없는 일임에도 결과적으로 전달됐기에 배후가 없다면 이런 상황이 불가능하다는 주장이 있다. 나경언이 강경파 노론이었던 윤급의 청지기였다거나, 형조에 제출된 나경언의 고변서를 형조참의였던 이해중(李海重)이 대리청정 중이던 세자를 거치지 않고 곧바로 영조에게 아뢴 것이나, 하필이면 그 시각에 경기감사 홍계희(洪啓禧)가 입시하고 있었다거나 하는 일련의 상황들이 노론 음모설의 여러 배경 중 하나다. 홍계희는 윤급·김한구(金漢耉)와 함께 나경언을 사주(使嗾)해 임오화변의 결정적 단초를 제공한 역적으로 기록되고 있다.세자는 자신을 모함한 고변에 분함을 이기지 못하고 나경언과 면질(面質: 대면 질문)하기를 청했으나, 영조는 자신을 대리하는 세자가 어찌 죄인과 대질할 수 있느냐며 심히 책망했다. 세자는 다시 울면서 이를 화증(火症: 울화증) 때문이라 설명했으나 영조는 “차라리 발광(發狂: 미침)하는 것이 낫지 않겠는가?”라고 하며 당장 물러가라고 명했다. 이에 세자는 밖으로 나와 금천교 위에서 날이 밝도록 대죄(待罪)하다 친국이 끝나고 영조가 경희궁으로 돌아간 오후에야 창덕궁으로 돌아왔다. 나경언은 세자를 무고했다고 자백했고 이날 바로 처형당했다. 이후 세자는 뒤주에 갇히던 윤5월 13일까지의 21일 동안 매일 창덕궁 시민당(時敏堂) 뜰에서 영조의 처분을 기다리는 대명(待命)을 하면서 중관(中官: 내시부 관리)을 보내 문안했는데 영조는 이에 아무런 답도 하지 않았다.

세자가 울화증 탓이라 하자, 영조 “차라리 발광하라”

▎사도세자의 묘지문. / 사진:국립중앙박물관 |

|

대명(待命)한 지 8일째인 윤5월 1일에도 영조는 노여움을 거두지 않았다. 실록에는 경희궁 건명문(建明門)에서 밤을 꼬박 새운 영조가 입시한 영의정 홍봉한과 우의정 윤동도를 앞에 두고 나경언과의 면질을 청한 세자에 대해 한심하다고 질타하자 옆에 있던 승지 윤동승(尹東昇)은 세자가 분하고 억울해서 한 말이니 조용히 타이르시라고 대변하는가 하면, 편차인(編次人) 구윤명(具允明)은 세자가 뉘우치고 있다고 아뢨다. 그러나 영조는 그런 말은 하지도 말라고 노여워하면서 세자에게는 전혀 희망이 없다고 했다. 이로 보아 영조는 세자에 대해 단단히 틀어져 있었을 뿐만 아니라, 이 당시 이미 세자를 버릴 극단적인 생각까지도 하고 있었음을 추정해 볼 수 있다.상황은 점점 더 악화돼 가고 있었다. 다음 날인 윤5월 2일 가뭄 끝에 내린 단비에 조상님께 감사드리려 창덕궁 선원전(璿源殿: 역대 임금과 왕후의 초상을 봉안한 전각)을 찾은 영조는 세자에게 “영접할 필요는 없으니 오지 않아도 된다”고 했다가 막상 세자가 오지 않자 “겁을 먹어서 오지 않는 것”이라고 하며 참배만 하고 돌아가 버렸다. 그런 후에는 세자의 대명을 풀어주자고 하는 영의정과 우의정도 파직시켜 버렸다.윤5월 6일에는 중죄인인 나경언을 노비의 율로 다스려야 한다는 홍문관 관리들과 그 건의를 받아들인 승지들을 모두 파직하면서 “나경언이 어찌 역적이겠는가? 오늘의 조정 신하들의 치우친 논의가 도리어 부당(父黨)·자당(子黨)이 되었으니, 조정의 신하가 모두 역적이다”라고 말하는 등 신하들에게 강한 불만을 토로하기도 했다. 이는 조정이 영조와 세자의 편으로 나뉘어 있다고 생각하는 영조의 시각을 보여주는 발언으로, 이때 이미 임오화변의 원인에 대해 일정 부분 정치적 관점으로 접근하고 있었음을 추정해 볼 수 있다.하지만 이런 와중에도 세자의 증세는 점점 파국을 향해 치닫고 있었다. [한중록]에는 이 당시의 상황에 대해 ‘세자가 하시는 일은 거의 극에 이르러 여지없이 망극하니라’고 나와 있다. 그리고 윤5월 11일 밤 세자가 칼을 든 채로 경희궁으로 찾아가는 사건이 벌어진 것이다. 이 사건은 삽시간에 퍼져 소문이 낭자했다. 영빈 이씨라고 이 소문을 모를 리 없었다. 이미 부모도 알아보지 못할 정도로 세자의 증세가 심각하다는 것은 알고 있었으나, 천륜을 어기는 결심은 쉽지 않은 터라 차일피일하던 영빈 이씨는 이를 기화로 마침내 결단을 내렸다. 그리고 운명의 윤5월 13일이 밝았다. 이날 새벽 혜경궁은 편지 한 통을 받았는데, 이는 놀랍게도 영빈 이씨가 보낸 편지였다. 이 편지의 내용을 살펴보면, 세자가 너무나도 광폭하게 변해 더 이상은 안 될 것 같으니 힘들지만 포기하고 세손을 살리자는 것이었다.

“어젯밤 소문이 더욱 무섭구나. 일이 이왕 이리된 바에는 내가 죽거나 혹시 산다면 종사를 지키는 것이 옳을 것이다. 세손을 구하는 일이 옳으니 내 살아서 너(혜경궁)를 다시 볼 수 있을지 모르겠구나.”([정병설의 한중록] 124쪽)아침이 되자 영조를 찾아가 그동안의 일을 울면서 고했다. 그리고는 “옥체를 보호하고 대처분을 하시되 세손 모자는 살려주십사” 간청했다. 다른 사람도 아닌 세자의 친어머니로부터 이 말을 들은 영조는 지체 없이 창덕궁으로 달려갔다.실록에 의하면 영조는 나경언의 고변 사건 이후 세자를 폐할 마음을 먹고 있었는데 궁궐 내에 갑자기 유언비어가 나돌아 놀라서 창덕궁으로 거둥했다고 기록한다. 하지만 저간의 사정을 살펴보면 영조 역시 그동안 있었던 사건들과 세자의 언행이 어떠했었는지를 웬만큼 알고는 있었지만, 세자를 낳은 영빈 이씨의 입을 통해 세자의 비행을 직접 듣게 되자 최종 결심을 한 것으로 보인다. 영빈 이씨가 세자의 친모이다 보니 그 말은 전부 사실일 것이기 때문이다.

“옥체 위급함이 한숨 사이에 닥쳤습니다”

▎사도세자의 사당인 경모궁 터 / 사진:이성우 |

|

영조는 아버지인 숙종의 영정을 모신 선원전에 먼저 들려 큰일을 해야 하는 상황을 고했다. 그리고 정성왕후(貞聖王后)의 혼전(魂殿)으로 사용 중이던 휘령전(徽寧殿: 지금의 창경궁 문정전)으로 이동하면서 세자에게도 휘령전으로 오도록 했다. 그러나 세자는 병을 이유로 오지 않다가 다시 재촉하자 그제야 영조를 따라 함께 참배했다. 그런데 참배를 마치고 세자가 영조에게 사배례를 하자마자 갑자기 영조는 “변란이 호흡 사이에 달려 있다”고 정성왕후가 알려주었다면서 그 주범으로 세자를 지목했다.세자를 문정전 뜰에 부복시키고 문정문(文政門)과 궁성의 문을 모두 닫았다. 그리고는 세자에게 자결할 것을 명했다. 영의정 신만(申晩)을 비롯한 대신들과 세손까지 놀라 들어 왔으나, 대신들은 쫓겨나가고 세손도 시강원으로 보내도록 했다. 영조의 계속되는 재촉에 자결하려던 세자를 말리던 동궁 소속 관리들 역시 쫓겨났다. 영조는 이 자리에서 세자에 대해 폐서인의 명을 내렸다. 세자는 울면서 명을 거두어달라고 요청했으나, 영조는 요지부동이었다. 그러면서 놀라운 말을 덧붙였다. 세자의 생모인 영빈 이씨가 영조를 찾아와 고했던 말을 얘기한 것이다. 옆에 있던 도승지 이이장(李彛章)이 “한갓 아녀자의 말을 믿고 국본(國本)을 흔들려 하시느냐”며 항의성 발언을 했음에도 화가 가라앉지 않은 영조는 빨리 형을 시행하라고(邦刑) 명하다가 바로 그 명을 중지하고 세자를 깊이 가두라고 명했다. 이미 밤의 절반이 지난 시각이었다. 그리고 세자는 뒤주에 갇혀 한 많은 세상을 뒤로한 채 죽음의 길로 들어선다.윤5월 13일부터 세자의 죽음이 확인된 윤5월 21일까지 세자를 타락시킨 죄로 환관·여승·기녀를 비롯해 서필보(徐必普)·정중유(鄭重維) 등이 처형됐다. 또 소론과 결탁했다며 유생 엄홍복(嚴弘福)은 처형, 소론의 영수 조재호(趙載浩)는 유배 후 사약, 세자의 스승 윤숙(尹塾)과 임덕제(林德躋) 등은 모두 유배형에 처했다.그렇다면 영조를 창덕궁으로 달려가게 한 영빈 이씨의 고변은 어떤 것이었을까? 이에 대해서는 영조가 세자를 폐하면서 윤5월 15일 직접 써서 내린 반교문(頒敎文)에 영빈 이씨의 고변 내용이 나와 있다.

“세자가 환관·나인·노비 등을 죽인 것이 거의 100여 명이며, 어린 내관, 별감들과 밤낮으로 함께 어울리면서 기생·비구니와도 주야로 음란한 짓을 일삼았습니다. 요즘 궁궐 후원에 무덤을 만들고 감히 말할 수 없는 분을 묻고자 했으며 곁에 날카로운 칼을 두게 하여 헤아릴 수 없는 일을 하고자 했습니다. 지난번 창덕궁에 갔을 때 거의 죽을 뻔하였다가 가까스로 모면하였습니다. 지금 옥체의 위급함이 한숨 사이에 닥쳤습니다.”([폐세자 반교문])세자 죽음 확인된 당일 ‘사도’ 시호 내려

▎우승우 화백이 상상해서 그린 사도세자의 영정. / 사진:우승우(한국화가) |

|

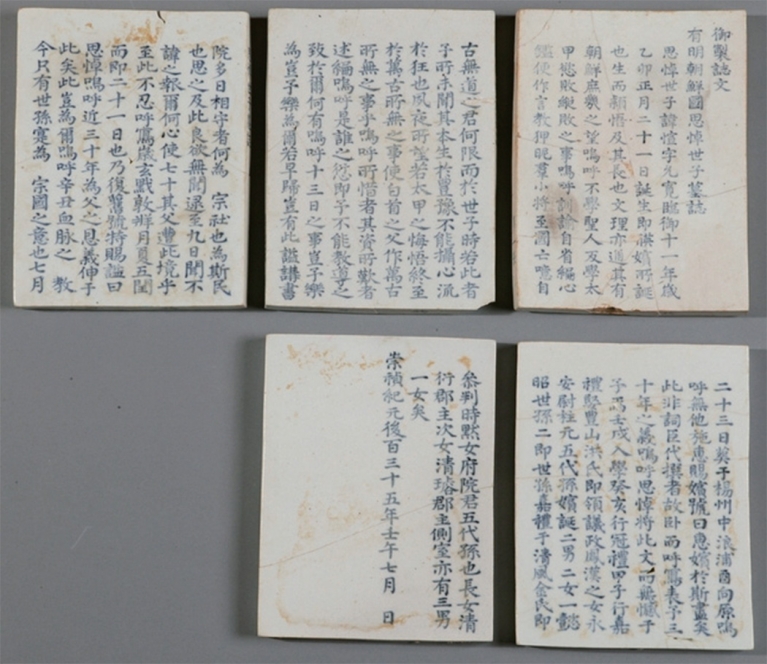

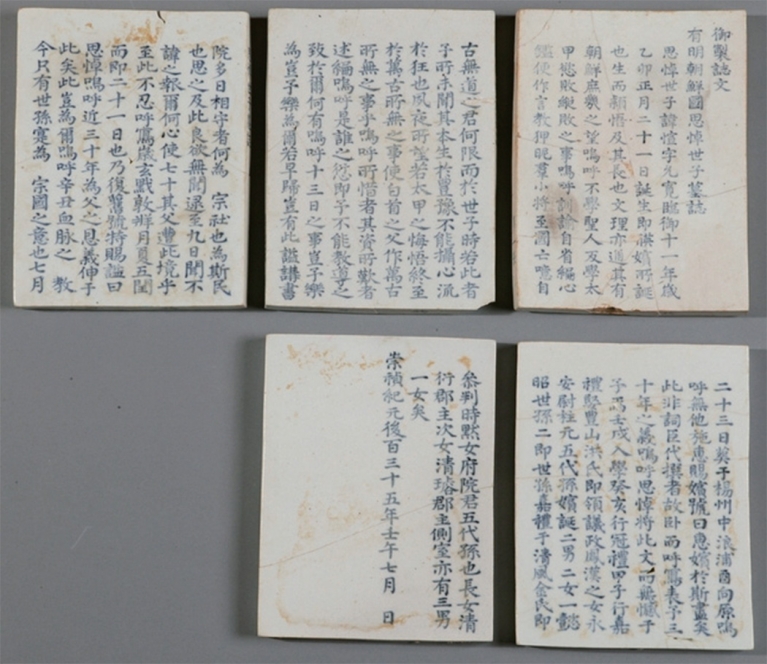

여기에서 ‘감히 말할 수 없는 분’이란 아버지 영조를 의미하며, 영빈 이씨 역시 죽을 뻔했다는 것인데 ‘옥체의 위급함이 한숨 사이에 닥쳤다’는 것은 당장에라도 영조를 죽일 수 있다는 뜻으로 해석된다. 그러기에 영조는 이 말을 듣자마자 ‘세자를 이렇게 둬서는 안 되겠다. 빨리 처단해야겠다’는 생각이 들었을 것이다.영조는 세자의 죽음이 확인된 당일인 윤5월 21일 세자의 호를 회복하고 ‘사도(思悼)’라는 시호를 내렸으며, 혜경궁에게도 혜빈(惠嬪)이란 호를 내렸다. 그러나 장지와 복제, 심지어 발인 시 세손이 곡조차 하지 못하게 하는 등 14년간 대리청정을 했던 세자로서의 예우에 걸맞은 장례 절차와 예법은 모두 축소하고 격하했다. 이에 대해서는 사관조차도 영조의 이러한 각종 조치에 대해 “구태여 이렇게까지 할 필요가 있는가”라며 비난하고 있다.그렇다면 영조는 사도라는 시호를 언제부터 생각하고 있었을까? 세자의 죽음이 확인된 그날 바로 시호를 내렸으니 이 시호는 미리 생각하고 있었다고 짐작된다. 영화 ‘사도’에서는 세자에게 시호를 내리면서 “‘생각할 사(思), 슬퍼할 도(悼)’, 사도세자라 하라”는 교지를 내린다. ‘내가 죽은 세자를 생각하며 슬퍼한다’로 해석된다. 과연 영조는 세자에게 내린 시호처럼 세자의 죽음을 슬퍼했을까?시호라는 것은 아무렇게나 만드는 게 아니다. 시호는 시호법(諡號法)을 따르는데, 각각의 글자마다 그 글자에 해당하는 뜻을 4글자 내외의 한자로 설정해 놓은 것에 따라 정한다. 시호법에 따르면 ‘사도’라는 글자에는 놀랄만한 숨은 뜻이 들어 있다. 사(思)의 여러 뜻 중에는 ‘전날의 잘못을 후회하였다’라는 추회전과(追悔前過)의 의미가 포함돼 있으며, 도(悼)에는 미중조요(未中早夭 : 중년이 되기 전에 일찍 죽다)·음사노민(淫祀勞民 : 음사를 좋아해 백성들이 고달팠다)이라는 뜻이 숨어 있다. 과연 영조가 이런 뜻으로 시호를 내렸을지에 의문스러울 수 있겠지만, 1999년 12월 1일 세상에 공개된 사도세자의 묘지문(墓誌文) 내용을 살펴보면 시호에 대한 영조의 생각을 헤아릴 수 있다.묘지문이란 죽은 사람의 행적을 기록한 글로 보통 무덤에 함께 매장된다. 영조 38(1762)년 7월 23일 발인한 사도세자의 장지에 대해 묘지문에는 ‘양주 중량포 서쪽 언덕 쪽에 장사지냈다(葬于楊州中浪浦酉向原)’라고 기록하는데, 그 장소가 지금의 삼육서울병원(서울 동대문구 망우로 82) 지역이다. 이는 정조가 비극적 죽음을 맞은 아버지를 추모하는 마음에서 재위 13년째인 정조 13(1789)년 10월 16일 사도세자의 묘를 지금의 융건릉(경기도 화성시 효행로 481번길)으로 옮길 때 묘지석은 그 당시 수습하지 않고 그대로 묻어 둔 것이다. 이를 1968년 서울위생병원(삼육서울병원의 전신) 신축공사 때 발견해 국립중앙박물관 수장고에 보관돼 있다. 사도세자의 묘지는 청화백자로 만든 사각형 판석 형태로 5장으로 구성돼 있다.어제지문(御製誌文)으로 시작되는 묘지의 내용은 크게 다섯 부분으로 나눌 수 있다. ‘어제’란 임금, 즉 영조가 직접 썼다는 뜻이며 말미의 ‘숭정기원후 135년 임오 7월(崇禎紀元後百三十五年壬午七月)’은 영조 38(1762)년 7월을 의미한다.전반부에는 세자의 탄생과 유년기의 총명함을 기리는 내용이 서술돼 있다. 그러나 중반부에는 ‘자고로 무도한 군주는 많았지만, 세자 시절에 이렇게 무도한 경우는 듣지 못했다’며 ‘미치광이로 전락하였다’고 밝히는 등 세자의 비행과 방탕함에 대해 고발하는 내용이 주를 이룬다. 그래서 세자를 뒤주에 가두고 죽게 할 수밖에 없었다고 하면서 이제 죽었으니 호를 회복하되 특별히 사도라는 시호를 내린다고 했다. 그런데 특별히 내리는 시호가 사도라는 것이기에 묘지문의 내용을 바탕으로 생각해보면, 이 사도라는 시호에는 단순히 ‘죽은 세자를 생각하며 슬퍼한다’는 뜻 이상의 의미가 담겨 있음을 알 수 있다.

영조, 관례 깨고 영빈 이씨 발인 친림(親臨)

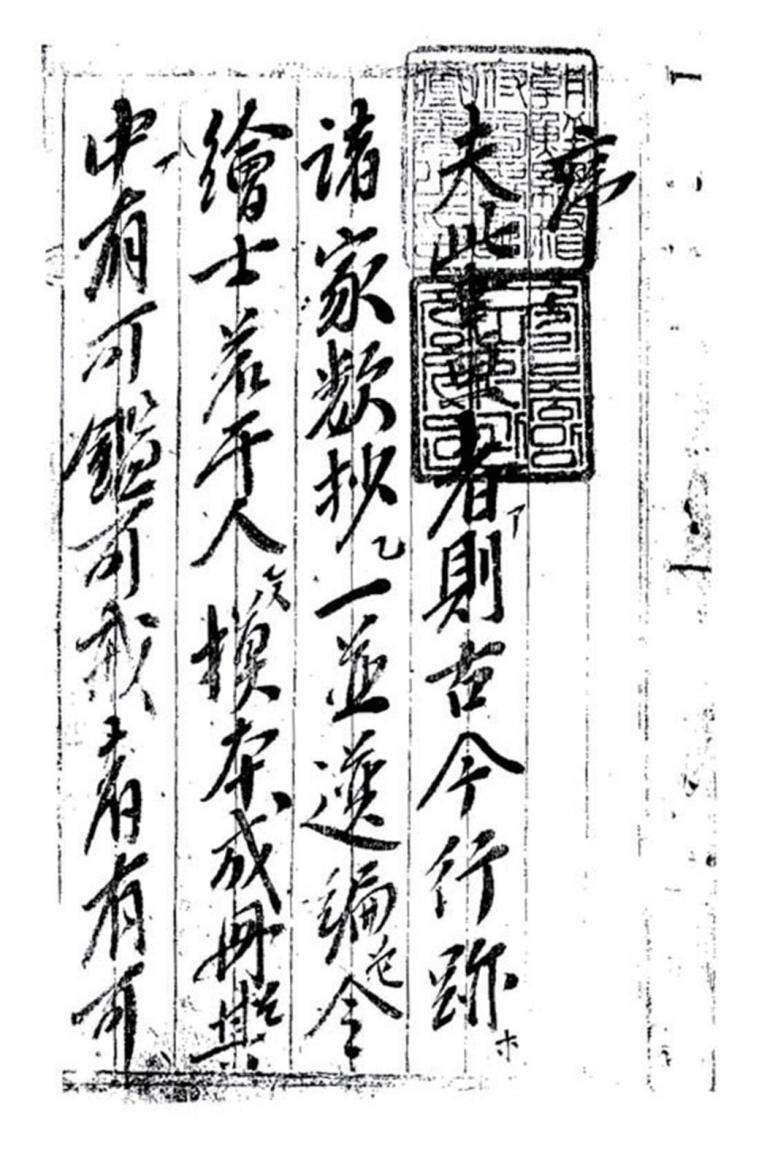

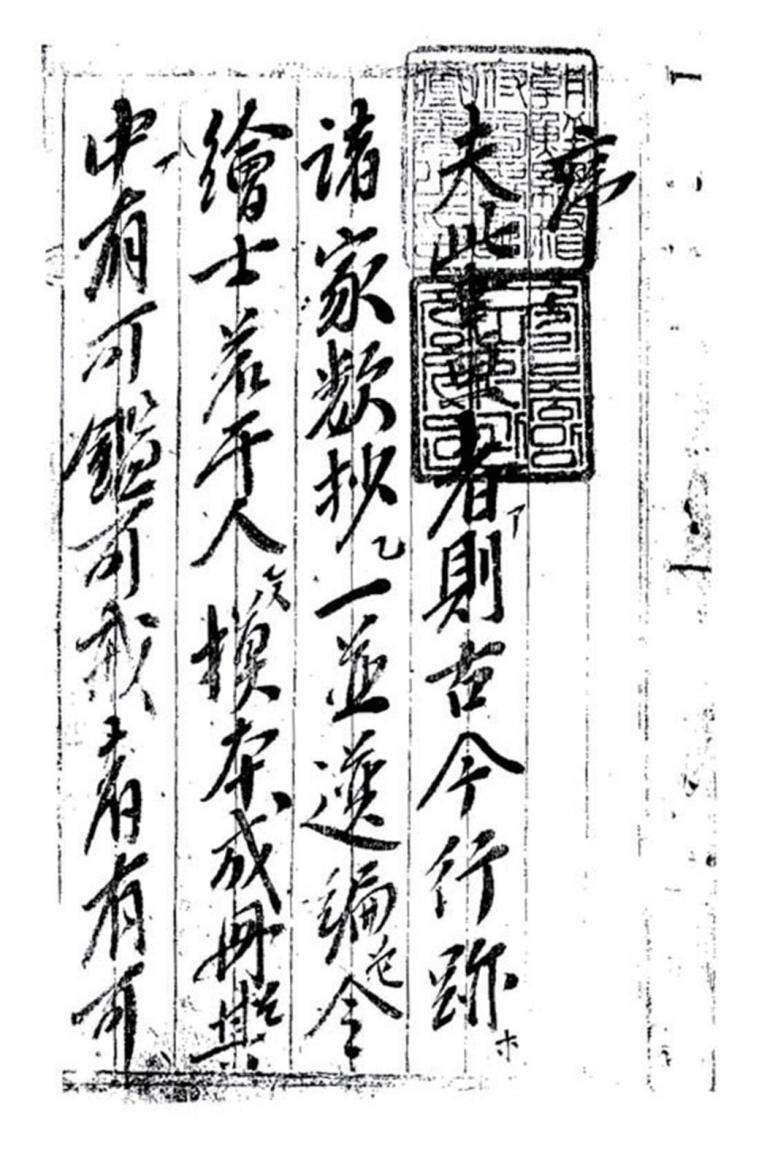

▎조선시대 화첩인 ‘중국역사회모본’(中國歷史繪模本)의 서문. 사도세자가 뒤주에 갇히기 나흘 전에 쓴 최후의 친필로 전해진다. |

|

최초 사도세자의 신위를 모신 사당인 사도묘(思悼廟)는 한성부 북부 순화방의 세심궁(洗心宮), 지금의 국립맹학교 자리에 영조 40(1764)년 2월 18일 공사를 시작해 3개월 만인 5월 19일에 마쳤다. 수은(垂恩)이라는 시호를 내렸으나, 규모가 크고 단청이 화려하다는 이유로 철거하고, 상례 기간이 끝나는 7월에 맞춰 창경궁 홍화문의 동쪽, 지금의 서울대학병원 자리로 다시 옮겨 짓도록 했다. 정조는 즉위 후 아버지의 무덤인 수은묘(垂恩墓)를 영우원(永祐園)으로, 사당인 수은묘(垂恩廟)를 경모궁(景慕宮)으로 각각 격상시켰다.영빈 이씨는 사도세자 사후 시름시름 앓다가 영조 40(1764)년 7월 26일 69세를 일기로 세상을 떠났다. 영조는 깊은 총애를 받던 영빈 이씨가 죽자 매우 애통해하면서 후궁 제일의 예로 장례를 지냈으며, 제문(祭文)을 짓고 발인 때에도 친히 나갔다. 당시 승지 이인배(李仁培)가 “후궁의 상에 임금이 직접 임했던 일이 없었다”며 왕실의 상례를 들어 반대했을 때에도 법을 고치라고까지 하면서 영빈의 발인에 친림(親臨)했다. 영빈의 사당은 한성부 북부 백운동(白雲洞)에 세워졌고 영빈묘라 했다. 그 이듬해인 영조 41(1765)년 7월 11일 의열(義烈)이라는 시호를 내리면서 사당 이름도 의열묘라 고쳤다. 이후 다시 의열궁이라 고쳤다가 정조 12(1788)년 12월 26일 선희(宣禧)라는 시호를 내리면서 묘호(廟號)도 선희궁으로 바꿨다.한 자연인으로 보면 너무나 불행한 삶을 살았던 영빈 이씨, 영빈이 아무리 대의를 위하고 나라와 종사를 위한 대처분의 결단이었다고는 하지만 자식의 비행을 고변할 수밖에 없었던 어머니의 심정이야 어찌 말로 표현할 수 있으랴?‘고변을 한 후 가슴을 치며 혼절했다, 그리고 처소인 경희궁 양덕당(養德堂)으로 돌아온 후 식음을 끊고 눈물을 흘리며 누워만 있었다’라고 전하는 [한중록]을 통해 우리는 영빈의 심정이 어떠했을지 읽을 수 있다. 그 후에도 영빈이 ‘내가 차마 못 할 일을 하였으니 내 무덤에는 풀도 나지 않으리라’, ‘내가 그 행동을 하지 않았어도 나라가 보전되지 않았을까?’ 등의 말을 하는가 하면, ‘아들의 혼전에 오면 더욱 부르짖으며 울고 슬퍼하셨다’라는 기록으로 보아 사도세자 사후 많은 고통과 회한 속에서 마지못한 삶을 영위하고 있었음을 알 수 있다.그래서 생긴 마음의 병일 것이다. 사도세자의 상례 기간 내내 제대로 잠도 자지 못하고 가슴 아파하던 영빈은 삼년상이 끝나 수은묘(垂恩廟)가 완성되고, 사당에 아들의 신위까지 안치되는 것을 보자 그제야 그동안의 고통을 훌훌 털어 버리기라도 하듯이 같은 달 세상을 떠났다.

※ 이성우 - 전 청와대 안전본부장. 육군사관학교를 졸업하고, 용인대에서 경호학 박사 학위를 취득했으며, 대통령경호실에서 25년간 근무했다. 2007년 발간된 [청와대와 주변 역사·문화유산] 대표 저자이며, 그 공로를 인정받아 같은 해 ‘대한민국문화유산상’ 문화재청장 감사패를 받았다. 현재 [청와대와 주변 역사·문화유산] 개정판 자문위원으로 활동하고 있다.