2월 17일 청와대에서 열린 무역투자진흥회의에선 디지털 헬스케어가 화두로 떠올랐다. 정보통신기술(ICT)을 활용해 국민의 의료비 지출 부담을 덜어줘야 한다는 얘기가 나와서다. 한국 의료기관의 디지털 헬스케어 기술은 세계적 수준이다. 국내 시장도 빠르게 성장 중이고, 세계 곳곳에 디지털 의료 시스템도 수출하고 있다. 그러나 보수적인 의료문화, 규제와 법령, 보험적용 문제가 디지털 헬스 산업 발전의 걸림돌로 작용하고 있다. 디지털 헬스 산업이 신성장 동력으로 자리잡기 위한 필요충분조건을 살펴봤다.

▎부산 벡스코에서 열린 ‘U-헬스’ 박람회에서 관람객이 서비스를 체험하고 있다. / 사진:중앙포토 |

|

분당에 사는 조모(82)씨는 당뇨환자다. 그는 식사 후 휴대용 당뇨측정기를 사용해 혈당량 검사를 한다. 검사 내용은 블루투스로 연결한 스마트폰을 통해 자동으로 분당서울대병원에 전달된다. 평균보다 혈당량이 높아지면 담당 의사에게 메시지가 간다. 의사가 이상징후를 확인하면 환자에게 자동으로 전화가 간다. 이 병원의 ‘U-헬스케어 시스템’은 노인이 전화를 더 편하게 생각하는 점에 착안해 개발했다. 당뇨환자 대부분이 60대 이상 노인이다. 분당서울대병원 내분비내과 임수 교수는 “음성인식 시스템을 도입한 이후 고령의 당뇨환자가 더 편하게 의료 서비스를 이용하고 있다”며 “디지털 헬스케어 시스템이 나가가는 방향을 보여주는 좋은 사례”라고 설명했다.

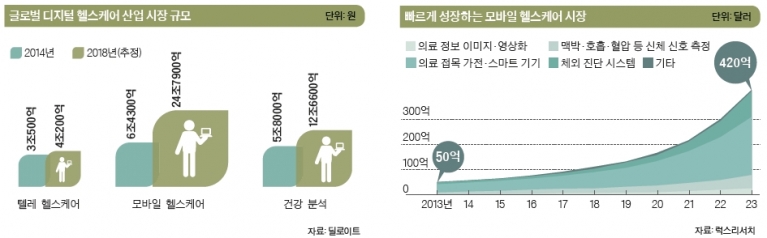

미래 산업으로 고속성장 중정보통신기술(ICT)이 더욱 발달하면서 디지털 헬스케어도 주목받고 있다. 특히 모바일·웨어러블 기기와 사물인터넷, 빅데이터 기술을 적극적으로 도입하는 의료기관이 늘면서 디지털 헬스케어가 어엿한 산업으로 성장하고 있다. 김치원 서울와이즈 병원장은 “디지털 헬스로 개인 맞춤형 건강관리와 의료서비스를 제공할 수 있다”며 “U-헬스케어 개념보다 서비스도 일반 소비영역으로까지 확대됐다”고 설명했다.국내외 디지털 헬스시장의 성장세도 가파르다. 지난 5년 간 시장이 매년 두 배로 커졌다. 딜로이트 컨설팅은 국내 디지털 헬스케어 시장이 2014년 6조4000억원에서 2018년 24조 7000억원으로 성장할 것으로 보고 있다. 미국 시장조사전문 기업 IDC는 세계 디지털 헬스케어 시장 규모가 2011년 840억 달러에서 오는 2016년 1150억 달러로 성장할 것이라고 전망했다. 기술별로는 스마트 디바이스, 스토리지 등을 포함하는 하드웨어 비율이 2011년 26%에서 2016년 28%로 증가한다. 의료정보 처리 시스템과 보안 소프트웨어 등 소프트웨어 비율은 2011년 32%에서 2016년 34%로 늘어난다. BBC 리서치는 향후 원격의료 기술 도입 증가와 전자의무기록(EHR) 활성화가 디지털 헬스케어 시장을 이끌 것으로 내다봤다.각국은 디지털 헬스케어가 지닌 잠재력에 주목하고 있다. 디지털 헬스케어 선진국인 미국은 관련 제도와 법령을 정비하며 시장을 키우고 있다. 디지털 의료기기의 보험 적용 범위를 넓혔고, 각종 연구 지원도 늘렸다. 그 덕에 디지털 헬스 기기를 사용하는 의사 수도 크게 늘었다.모바일 헬스뉴스(Mobihealthnews)에 따르면 의사의 20%가 원격모니터링 시스템을 활용해 월 평균 22명의 환자를 돌본다고 한다. 이를 통해 전체 의료비용이 11% 줄었고, 재입원율도 40% 감소했다. 시장성이 확인되며 투자도 늘었다. 미국의 헬스케어 부문 벤처투자는 지난 2008년 이래 최고치를 기록했다. PwC에 따르면 지난해 생명과학 부문 투자는 총 86억 달러, 789건이었다. 지난해 대비 29% 증가한 액수다. 헬스케어 투자액은 전체 벤처투자의 18%를 차지했다.

미국·중국, 정부가 팔 걷고 나서중국도 팔을 걷었다. 정부가 직접 나서서 차세대 성장동력으로 키우는 중이다. 중국은 원격의료가 골자인 ‘디지털 헬스 육성 계획’을 확정했다. 최근 중국 국무원이 발표한 2015~2020년의 5개년 로드맵에 따르면 중국 정부는 모바일 기기 및 온라인 클라우드 시스템으로 부족한 의료진과 병상 수를 해결한다는 방침이다. 알리바바 그룹은 정부 정책에 발맞춰 헬스케어 자회사 알리바바 건강정보기술를 설립해 병원에 디지털 헬스케어 시스템을 공급 중이다. 중국은 2020년까지 전체 환자 정보 및 전자 건강기록 데이터베이스 구축을 목표로 사업을 진행 중이다. 컨설팅 업체 맥킨지는 2020년 중국 의료보험 규모를 100조 달러로 전망하며 중국이 세계 최대 헬스케어 시장으로 떠오를 것으로 전망했다.한국은 기업과 의료기관이 앞장서서 판을 키웠다. 디지털 헬스케어의 핵심 부분인 병원 영상정보관리시스템(PACS)과 개인병원 전자의무기록(EMR) 보급률은 한국이 세계 1위다. 영상정보관리시스템(PACS)은 병원의 모든 의료장비를 통합한다. 전자의무기록(EMR)은 환자 정보를 통합한다. 분당서울대병원은 미국의 HIMSS(미국보건의료정보관리시스템협회)로부터 세계 최고 등급인 ‘Level 7’의 디지털병원 인증을 받았다. 디지털 헬스케어가 처음 등장한 2000년대 초반부터 관련 분야를 키워온 결과다.

사우디 최대 병원에 디지털 헬스 시스템 수출

▎사우디 왕립 어린이 병원 의료진이 한국에서 수입한 디지털 헬스 시스템을 운영하고 있다. / 사진:분당 서울대병원 제공 |

|

분당서울대병원은 2003년 개원 당시부터 ‘디지털 병원’을 목표로 삼았다. 한국 최초로 EMR 시스템도 도입했다. 가톨릭대학교 서울성모병원은 2000년 ‘U헬스케어사업단’을 시작했다. 인터넷을 이용한 혈당 모니터링 시스템을 개발해 2001년부터 당뇨병 환자를 대상으로 임상연구를 진행했다. 가천대 길병원도 2000년 원격 영상진료를 시행했다. 최근엔 태블릿이나 스마트폰으로 진행하는 실시간 원격의료 시스템을 시범 운영 중이다. 연세의료원은 2005년 병원사무행정시스템(ERP), 영상정보시스템(PACS), OCS, EMR을 통합한 종합의료정보시스템인 u-세브란스를 구축했다. 분당서울대병원 관계자는 “디지털 헬스케어의 가능성을 보고 꾸준히 투자해온 덕에 국내 주요 의료기관이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있었다”고 말했다.

이들은 대형 통신사와의 협업도 꾸준히 진행했다. 서울대병원은 SK텔레콤과 함께 ‘조인트벤처 헬스커넥트’를 설립해 스마트병원 솔루션을 개발했다. 서울대병원 관계자는 “자회사를 통해 건강정보와 IT를 융합해 환자와 의료진을 위한 다양한 서비스를 제공하고 있다”고 말했다. 연세의료원은 KT와의 합작회사인 후헬스케어와 함께 차세대 디지털병원 전환을 위한 ‘u-Severance(세브란스) 3.0’을 개발 중이다. 한국 기업들도 디지털 헬스케어 사업을 키우는 데 적극적이다. 삼성은 2014년 각종 건강정보를 측정할 수 있는 개방형 웨어러블 센서 모듈 ‘심밴드(Simband)’와 생체신호를 실시간 수집해 분석하는 헬스케어 플랫폼 ‘사미(SAMI)’를 선보였다. LG전자는 지난해 초 생체신호 분석 기술을 탑재한 기기를 연동할 수 있는 웰니스 플랫 폼을 선보이고 LG CNS·LG유플러스 등과 함께 헬스케어 사업에 나서고 있다. 최윤섭 디지털 헬스케어 연구소장은 “웨어러블 기기, 원격의료 기술 등 국내의 고도화된 IT기술과 의료계의 협업을 통해 진화된 디지털 헬스케어 서비스가 된다면 아시아에서 손꼽히는 헬스케어 강국이 될 수 있다”고 기대했다.

최근엔 해외 시장 진출도 시작했다. 삼성전자는 캐나다에서 당뇨관리서비스를 결합한 모바일 헬스케어 서비스를 시작했다. SK텔레콤도 서울대병원과 합작해 당뇨관리솔루션을 중국 시장에 내놨다. 지난 1월 분당서울대병원은 사우디아라비아의 ‘빅5’ 병원 중 하나인 ‘킹 압둘아지즈 메디컬시티 리야드(KAMC-R)’에 병원정보시스템을 수출했다. KAMC-R은 사우디 최고 의과대학 중 하나인 ‘킹 사우드 빈 압둘아지즈 의과 대학’ 소속 병원이다. 지난해 4월엔 사우디아라비아 ‘왕립 어린이 병원(KASCH)’에 병원정보시스템을 수출했다. 사우디 진출을 진행한 황희 분당서울대병원 의료정보센터장은 “단순한 전자의무기록을 넘어, 가상화 및 클라우드 요소 기술, 모바일, 빅데이터 분석, 임상의사결정지원, 개인건강기록 등 첨단 디지털 병원이 갖춰야 할 모든 요소를 한꺼번에 구현했다는 점에서 앞으로의 사업에 긍정적인 효과가 있을 것으로 생각한다”고 말했다.하지만 아직 가야 할 길이 멀다. 보수적인 의료문화, 규제와 법령, 보험적용 문제가 디지털 헬스 산업 발전의 걸림돌로 남아 있다. 각 의료기관의 경쟁력은 탁월하지만 병원 간 기술 표준을 아직 정하지 못했다. 국내 대형 병원의 디지털 헬스 시스템이 좋은 예다. 세계 최고 등급의 디지털 병원이 있지만, 병원 간 환자 자료를 주고 받을 때에는 CT 필름이나 개인 정보를 CD에 담아 택배로 보내고 있다. 병원 내 사물 인터넷과 클라우드 서버 수준은 글로벌이지만 정작 병원 간 정보 공유의 길은 막혀 있다. 한국의 선도 병원 간에도 국제 규약인 HL7 표준이 자리 잡지 못했다. 의료 정보의 온라인 호환이 제대로 이루어지지 못하는 상황이다. 환자의 개인 정보를 어느 선까지 공유할지 정부 가이드라인이 정해지지 않아서다. 이상엽 카이스트 생명화학공학과 특훈교수는 “이른 시간 안에 가장 발전적이고 안전한 원격의료 전략을 수립해야 한다”며 “아무리 우리가 IT 강국이고, 세계 최고 수준의 디지털 의료 시스템을 갖췄어도 이대로 있으면 발전할 길이 없다”고 우려했다.

병원 간 원시적 정보 공유건강보험 적용 여부도 디지털 헬스 산업에 커다란 장벽이다. 진료에 큰 도움을 주는 의료기기가 있어도 의료보험 적용이 되지 않으면 병원은 도입을 망설일 수밖에 없다. 어렵게 도입해도 보험 적용을 못 받는 의료기기는 환자가 기피하기 때문이다. 의료기기 개발 벤처가 적은 배경이다. 김치원 원장은 “건강보험 공단이 흑자를 기록하고 있는 만큼 보험 적용을 받는 의료기기를 조금만 확대해줘도 디지털 헬스 산업 발전에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.정부 규제도 디지털 헬스 산업에 짐이다. 원격의료, 개인정보, 클라우드 정보 보관, 맞춤의료를 위한 유전자 정보, 빅데이터 활용을 위한 의료정보 익명화 규제가 산업의 발목을 잡고 있다. 의료기관과 통신사가 함께 개발했지만 빛을 보기는커녕 의료법 및 개인정보보호법 위반 혐의로 검찰 조사를 받은 사례도 있다. 이민화 카이스트 교수는 “클라우드 시대에 이런 일이 벌어지는 것은 한국의 규제가 기술 변화를 따라오지 못해 생기는 일”이라며 “새로운 변화를 무조건 막기보다는 산업에 미치는 영향을 살펴 기술과 산업을 함께 살리는 방향으로 법을 적용해야 할 것”이라고 조언했다.- 조용탁 기자 ytcho@joongang.co.kr