|

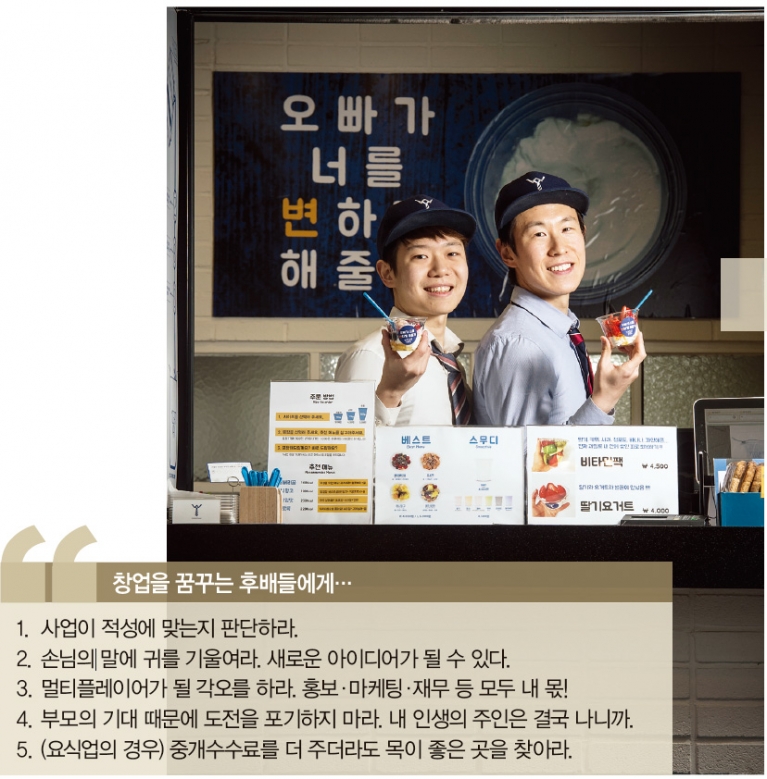

낮에는 회사원, 밤에는 요거트맨의 이중생활결심은 섰지만 막상 실행에 옮기긴 쉽지 않았다. 창업 아이템을 무엇으로 할지, 자금은 어떻게 마련할지 현실적인 고민이 이어졌다. 회사에서 식음료 기획 업무를 담당한 터라 관련 업종에 먼저 관심이 갔다. 해외 사이트를 뒤지며 글로벌 외식 트렌드를 살피던 중 미국에 불고 있는 그릭요거트 열풍이 눈에 띄었다. 건강에 대한 관심이 날로 커지는 국내에서도 성장 가능성이 크다고 내다봤다.“대부분의 남자들이 그렇듯 저희도 요거트의 ‘요’자도 몰랐어요. 아이템을 정한 후 카페, 대형마트, 백화점 식품관을 돌며 시중에 파는 우유와 요거트 등 유제품이란 유제품은 다 먹어봤죠. 시장조사를 통해 첨가물을 넣지 않고 매장에서 당일 생산한 요거트를 만들어 팔자는 결론을 내렸어요.”서울 신당동 중앙시장에서 중고 발효기를 들여와 우유에 유산균을 배양했다. 논문과 잡지를 보며 그릭요거트 제조 방식에 대한 연구를 거듭했다. 낮에는 회사원으로, 밤에는 요거트맨으로 두 달여 간 이중생활을 한 결과 상품화할 수 있는 요거트가 나왔다. 직접 맛본 주변 사람들의 반응도 좋았다. 어느 정도 제품에 대한 확신이 든 후에 남은 걱정거리는 부모를 설득하는 일이었다. 전 대표는 “우리 아들 삼성 다녀요”를 입에 달고 사는 부모에게 차마 퇴사 결심을 밝히지 못해 두 달간 ‘위장 출근’을 하며 막바지 준비에 열을 올렸다.총 준비 기간은 5개월, 초기 자본금은 약 1억원(가게 보증금 제외)이 들었다. 그동안 모은 월급과 자취방 전세금을 빼 절반씩 투자했다. 이제 막 취업해 결혼자금을 모아도 시원치 않을 판에 잘 다니던 회사를 관두고 전세금마저 빼니 주변에선 ‘미쳤다’는 반응도 있었다. 그러나 두 사람은 “돈보다 중요한 건 내 삶을 사는 것이라고 생각했다”고 입을 모았다. 이제 남은 것은 점포 위치를 정하는 일이었다. 두 사람이 택한 방식은 ‘부동산에 적정 수수료보다 높은 수수료를 주더라도 좋은 매물을 찾자’는 것이었다.“처음부터 목만 믿고 장사하는 것은 저희한테 도움이 안 될거라 생각했어요. 사업 초기에는 여러 시행착오를 겪게 마련인데 무조건 좋은 위치만 고집하면 리스크는 줄일 수 있어도 문제점을 찾기에는 오히려 독이 될 수 있다 여겼죠. 그렇다고 임대료를 무조건 아끼려다 보면 그것도 리스크가 될 수 있고요. 결국 수수료를 더 내는 편이 좋은 점포를 재빨리 차지하는 방법이라고 판단했습니다.”그렇게 강남역 인근 한 건물에 딸린 23㎡짜리 점포가 요거트맨 1호점이 됐다. 가게 인테리어는 물론 로고, 메뉴 이름까지 두 사람의 손을 거치지 않은 것이 없다. 홍보는 주요 고객층인 20~30대의 눈높이에 맞게 블로그와 인스타그램 등 소셜네트워크서비스(SNS)를 적극 이용한다. 매일 같이 찾는 고객들의 피드백을 통해 메뉴를 추가하거나 홍보물을 제작하는 일도 다반사다.

매일매일이 살얼음판전 대표는 “피드백이 들어오면 둘이 합의해 그때그때 방향을 바꾼다”며 “회사에선 한가지 사안을 결정하는 데만 한달 가까이 걸렸는데 그에 비하면 굉장히 다이내믹한 생활을 하고 있다”라고 말했다. 가게 문을 연 지 6개월 밖에 되지 않았지만 단골 비율이 70%에 이를 만큼 안정기에 접어들었다는 판단이다. 최근 인근 지역을 대상으로 배달 서비스를 시작했고, 3월에는 성남시 분당구에 2호점을 낼 예정이다. 평일 문 닫는 시간인 저녁 8시가 되기 전에 준비한 요거트가 동이나 손님을 돌려보내는 일도 잦아졌다. 이를 두고 지인들은 “돈 많이 벌었겠다”며 부러워하기도 한단다. 그러나 “아직 투자금도 회수 못했다”는 게 젊은 사장님들의 전언이다.“처음엔 다들 ‘대단하다’ ‘부럽다’고 하니 잠시 우쭐한 마음이 들었던 것도 사실이에요. 그런데 사장으로서의 현실은 매일이 살얼음판을 걷는 것 같아요. 매 순간 고객의 반응을 살펴야 하니까요. 쉬는 날도 쉬는 게 아니고요. 회사 다닐 때는 누군가 가르쳐 주기라도 하지, 이건 실수하면 혼난다고 끝이 아니잖아요. 무엇보다 당장 다음달 월급조차 보장되지 않는다는 게 스트레스에요(웃음).”요거트맨의 법인명은 ‘컴퍼니맨’이다. 요거트맨은 컴퍼니맨의 첫 번째 프로젝트인 셈이다. 회사가 적성에 안 맞아 뛰쳐나온 입·퇴사 동기가 세운 회사가 컴퍼니맨이라니 아이러니하다. 요거트맨으로 내공을 쌓은 후 새로운 브랜드를 계속 개발하는 것이 이들의 목표다. 가끔 근사한 양복을 입은 옛 직장 상사들이 가게를 찾아와 요거트를 사가곤 한다. “나는 미처 하지 못한 일을 해내는 널 응원하고 싶다”는 말을 남긴 채. 그 한마디가 시큼한 요거트 위에 올려진 달콤한 꿀처럼 무거운 어깨에 녹아 든다. 녹록하지 않은 창업, 다시 회사원으로 돌아가고 싶지 않느냐는 물음에 돌아온 그의 대답은 단호했다. “없어요. 그럴 수도 없고, 그러기도 싫어요. 지금이 정말 재미있거든요.”