|

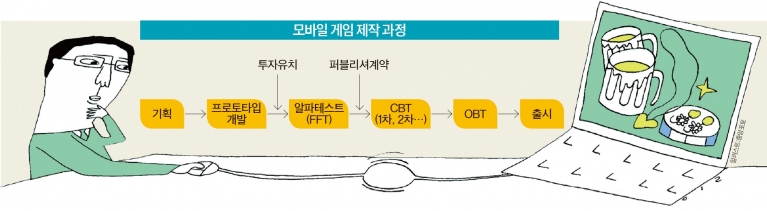

기획자는 게임 전반에 대한 이해 필수판만씨는 업계 지인을 통해 디자이너 A를 소개 받았고, 같은 회사에 다니던 친한 프로그래머 후배 B를 꼬셔 함께 사직서를 쓰게 했다. B씨가 판만씨를 따라 나선 것은 판만씨가 실력 좋은 프로그래머이기 때문이다. 기획자는 개발에 필요한 모든 계획을 세우기 때문에 프로그래밍을 비롯한 게임 제작 전반에 대한 이해가 필요하다. 간혹 경험이 없는 기획자가 불가능한 프로그래밍을 요구하면서 갈등을 빚기도 하는데 이 때문인지 판만씨처럼 프로그래머 출신 기획자가 업계에서 많이 성공하는 편이다.팀 구성 후 이들은 서울 시내의 창업지원 공간에 모여 한달 여간 프로토 타입 게임을 만들었다. 일종의 샘플이다. 이걸 들고 투자를 해줄 벤처캐피털에 접촉할 생각이다. 보통 투자자와의 만남은 업계 지인 소개로 성사되는 경우가 많다. 판만씨 역시 알음알음으로 벤처캐피털 관계자를 알게 됐고, 미팅 날짜를 잡은 뒤 기본적인 게임 제안서, 회사 소개, 프로토 타입 구동 영상을 e메일로 보냈다. 이후 두 번의 미팅을 가졌고, 개발비 5억원을 투자 받았다. N사 재직 시절 그가 코딩한 게임이 크게 흥행한 작품이라는 점도 반영됐다.투자 유치는 게임 개발사가 넘어야 할 첫 번째 큰 산이다. 유치 경쟁이 치열하기 때문이다. 개발 중인 게임이 워낙 많아서다. 사실 업계에 알려진 기획자가 새 게임을 개발할 경우에는 프로토 타입 없이도 투자를 쉽게 받기도 한다. 투자자 입장에서도 경험이 풍부한 사람의 성공 가능성을 크게 보기 때문이다. 특히 특정 게임 장르의 특징과 트렌드, 발생 가능한 변수를 잘 아는 전문화된 개발자를 투자자가 선호한다.본격적인 게임 개발에 앞서 투자를 받은 건 인력 충원을 위해서다. 프로토 타입이 ‘콘셉트카’라면 앞으로의 개발은 실제 도로 위를 달릴 자동차를 만드는 작업이다. 각 직군별 인원을 더 뽑아 역할을 세분화할 필요가 있다. 판만씨 팀도 클라이언트·서버 프로그래머 각각 4명과 디자이너 15명, 총 20 여명을 새로 뽑기로 했다. 클라이언트 프로그래머는 유저의 실제 게임 조작, 서버 프로그래머는 데이터 관리와 서버 유지를 담당한다.그러나 프로그래머 구하는 게 쉽지가 않다. 코딩 작업은 실전 경험이 매우 중요하다. 수많은 변수와 오류를 잡아내는 게 이들의 일이기 때문이다. 그래서 3년차 이상의 프로그래머의 몸값이 높다. 판만씨도 3년차 이상 경력의 프로그래머를 수소문했지만 원하는 인원수를 채우진 못했다. 프로그래밍은 인원수보다 개개인의 역량이 중요한데, B씨와 새로 뽑은 5년차 직원이 일당백 실력이라 큰 지장은 없을 듯했다.판만씨의 경우처럼 대부분의 게임 회사에서는 공채보다는 추천 방식의 수시채용이 주로 이뤄진다. 수시채용은 주로 경력직 위주고, 인맥이 크게 작용한다. 공채를 통해서 신입 직원을 뽑기도 하는데, 기획자를 신입으로 뽑는 경우는 아주 드물다. 주로 재직 중인 디자이너와 프로그래머를 기획자로 전향시키고 그 자리를 메우곤 한다. 기획자는 게임 전반적인 걸 알고 있어야 하고, 이에 비해 디자이너나 프로그래머는 전문성이 강한 분야라 신입 직원의 적응이 쉽기 때문이다. 급여는 일반적으로 프로그래머가 가장 높은 편이고, 디자이너, 기획자(프로그래머·디자인 출신 아닌 경우) 순이다.판만씨는 테헤란로에 작은 사무실을 임대하고 법인 등록도 마쳤다. 이후 개발은 일사천리로 진행됐다. 사실 말이 일사천리지, 디자이너에게 ‘내일까지 애니메이션 완성해서 달라’는 프로그래밍팀과 ‘이미지테스트 할 수 있게 프로그램 당장 완료해달라’는 그래픽팀, ‘이 기획대로는 만들 수 없다’는 기획자에 대한 성토가 오고 가는 야근의 결과물이었다. 다행히 어느 정도 게임의 틀이 갖춰진 상태에서 이뤄진 내부 테스트 결과가 좋게 나왔다. 바로 이어진 소수 지인을 대상으로 하는 패밀리앤프렌즈테스트(FFT)에서도 반응이 좋았다.그 즈음부터 판만씨는 제작 외 업무에 신경을 쏟았다. 보통 게임 제작사는 본격적인 서비스 테스트 단계 전에 게임 퍼블리셔(배급사)와 계약을 한다. 게임은 직접 만드는 것 외에도 마케팅·서버유지·이벤트 등 별도의 사업 운영 능력과 돈이 필요하다. 퍼블리셔는 이 역할을 대신 해주는 업체다. 영화 배급사와 비슷하다고 보면 된다. 이를 통해 게임 제작사가 콘텐트 개발에만 집중할 수 있게 해준다.제작사에게 퍼블리셔는 장단이 있는 선택사항이다. 여러 자질구레한 일을 해주지만 대신 게임 수익의 일부를 가져간다. 퍼블리셔가 개발사에 계약금을 주는 대신 수익 배분 비율을 더 높게 가져가는 게 일반적이다. 그게 싫다면 마케팅 욕심을 버리고 정식 프로세스를 돌려서 출시해도 되지만, 관련 경험이 없으면 쉽지 않은 과정이다. 해외 출시는 특히 퍼블리셔의 도움이 필요하다.독자 출시 경험이 없는 판만씨도 퍼블리셔와 서비스 계약을 했다. 수익은 6:4(퍼블리셔:제작사)로 나누기로 했다. 판만씨는 퍼블리셔를 쉽게 만났지만, 사실 퍼블리셔와의 계약은 투자자 유치만큼이나 어려운 과정이다. 이유도 비슷하다. 대형 퍼블리셔에 비해 게임 제작사의 수가 많아 경쟁이 치열해서다. 보통 가능성을 인정 받아 투자 유치를 잘 한 제작사가 퍼블리셔도 잘 구하게 마련이다.

인력 채용은 대부분 추천 방식의 수시채용으로얼마 후 판만씨 게임의 클로즈베타테스트(CBT) 일정이 잡혔다. 베타테스트란 게임 완성 후 상용화 전에 하는 테스트를 말한다. 이중 CBT는 테스트 인원을 따로 뽑아 그 인원으로만 플레이해 버그 등을 잡아내는 기초적인 테스트다. 한 번에 끝나는 게 아니라 여러 차례 테스트를 반복한다. 베타테스트가 다가오면 퍼블리셔의 마케팅 활동이 본격 시작된다. 퍼블리셔에 따라 포털사이트 광고 등 물량공세에 들어가기도 한다.판만씨 게임은 3차 CBT를 거쳐 거의 정식 출시나 다름 없는 오픈베타테스트(OBT)를 무사히 마쳤다. OBT는 실제로 앱 마켓에 게임을 올리고 테스트 대상을 완전 개방해 실제 고객이 테스트를 하는 과정이다. 아직 고칠 부분이 있지만, 출시에는 큰 문제가 없을 것으로 보인다. 바로 내일 게임을 정식 출시한다. 회사를 그만둔 지 2년여 만이다. 그동안의 고생이 곧 결실을 맺는 기분이다. 물론 흥행을 장담할 수 없고, 출시 후에도 정기 업데이트와 해외 출시 준비 등 할 일이 잔뜩 쌓였지만 말이다.- 함승민 기자 ham.seungmin@joins.com※ 이 기사는 모바일 게임 업계 종사자들과의 인터뷰를 토대로 일반적인 게임 제작 과정을 재구성한 것입니다.