|

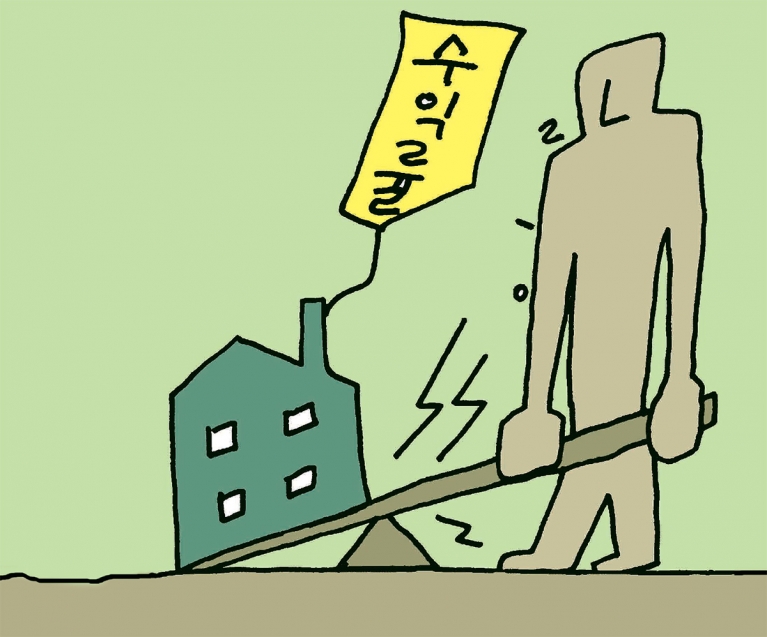

숫자로 눈속임 얼마든지 가능대출을 60% 받았을 뿐인데 수익률은 두 배에 근접할 정도로 급등한다. 이렇게 수익률이 쑥 오르는 원리는 간단하다. 나눗셈에서 분모 값이 확 줄어들기 때문이다. 예컨대 대출을 90%까지 받아 분모(실투자금)가 1000만원으로 떨어지면 대출이자(연 315만원)를 고려하더라도 수익률은 연 40.5%로 치솟게 된다. 숫자로 얼마든지 눈속임할 수 있는 것이다. 이남수 신한금융투자 부동산팀장은 “수익률을 극대화하기 위해 대출을 통한 레버리지 효과를 노리는 예가 많다”며 “분양 회사에서 내세우는 수익률은 계산을 어떻게 하느냐에 따라 편차가 크므로 참고용으로만 활용해야 한다”고 조언한다.A 오피스텔은 그러나 어떻게 계산하든 수익률 자체가 괜찮은 편이므로 숫자로 눈속임을 했다고 해도 투자자에겐 이득이다. 문제는 대출을 받는 경우를 가정해 계산한 수익률 자체가 낮을 때다. 분양 회사가 말하는 연 6%의 수익률은 실투자금 대비 수익률일 가능성이 크다. 상가·오피스텔 계약자가 분양가의 50~60%는 대출을 받을 것이라고 미리 가정하고 계산해 놓은 수치다. 그렇다면 분양가 1억원짜리 B 오피스텔의 실투자금 대비 수익률이 연 6%라면 임대수입은 얼마나 될까. 분양 회사들은 임대료로 매달 40만원을 벌 수 있다고 유혹할 것이다. 투자자가 연 3.5%의 금리로 분양가의 60%인 6000만 원을 대출 받는 조건을 가정했다면 말이다. 주변 임대 시세가 40만원이고, 실제로 40만원에 월세를 놓는다고 해도 매달 17만원가량을 대출 이자로 내야 하니 실제 투자자의 주머니에 들어오는 돈은 매달 23만원뿐이다.

매달 필요한 만큼의 현금 나오도록 투자 계획 짜야23만원이라도 다 가져가면 다행이다. 연 6%라는 수익률은 명목수익률에 지나지 않기 때문에 23만원도 다 가져가지 못한다. 세금 등 눈에 보이지 않는 각종 부대비용 등을 고려한 실제 투자수익률은 명목수익률에 한참 못 미친다. 우선 공실(空室)을 고려해야 한다. 세입자가 1~2년 단위로 바뀐다면 이전 세입자가 나가고, 새 세입자가 입주할 때까지 공실이 생길 수밖에 없다. 세입자가 임대료를 연체하는 상황도 고려해야 한다. 보통 시장에선 이런 상황을 고려해 임대료의 10% 정도를 제한다. 여기에 세입자를 구하기 위해 들여야 하는 중개수수료·취득세·종합소득세 등 각종 세금을 고려해 다시 총 수익의 20%를 제한다. B 오피스텔의 경우 이런 부분까지 고려하면 투자자가 매달 손에 쥘 수 있는 돈은 23만 원이 아니라 절반 수준인 12만원에 그친다. 만약 대출 금리가 상승세로 돌아서거나, 대출 원리금을 균등상환해야 하는 상황이 생긴다면 수입은 더 떨어질 수밖에 없다.따라서 수익형 부동산에 투자할 때는 분양 회사가 말하는 수익률을 곧이곧대로 믿어선 안 된다. 전문가들은 계약 전 반드시 사업지 인근 부동산중개업소를 찾아 적정 임대료를 설정하고, 공실률을 감안해 수익률을 따져보라고 조언한다. 사업지 주변 임대 상황이나 공실률 등은 지역 중개업소들이 가장 잘 알기 때문이다. 오피스텔이 몰려 있는 서울 문정동의 한 중개업소 관계자는 “분양 회사들이 월 임대료를 100만원까지 받을 수 있다고 한다면 그건 가끔 계약되는 가장 비싼 월세”라며 “회사가 100만원을 얘기한다면 평균 임대 시세는 80만~90만원 선이라고 봐야 한다”고 말했다.수익형 부동산에 투자할 때 수익률이 아닌 월세 총액에 초점을 맞추고 접근하는 것도 방법이다. 기존의 투자 방법이 얼마를 투자해 얼마를 벌겠다는 식이었다면, 매달 얼마를 벌기 위해 얼마를 투자하겠다는 식이다. 가령 은퇴를 앞둔 중년층이 은퇴 후 생활비 등으로 매월 500만원 정도의 현금이 필요하다고 가정하면, 월세 100만원짜리 오피스텔 5~6채에 투자해야 한다는 것이다. 전문가들은 “특히 은퇴한 경우나 은퇴를 앞뒀다면 실제 투자수익률이 연 1~2%대라고 해도 매달 필요한 만큼의 현금이 나올 수 있도록 투자하는 게 현명한 방법”이라고 말했다.