글로벌 연기금·투자은행·벤처캐피털, 조 단위 투자… 한국은 ‘스프레이 앤드 프레이’ 굴레 못 벗어

▎이재용 삼성전자 부회장(왼쪽)과 손정의 일본 소프트뱅크 그룹 회장이 7월 4일 서울 성북구 한국가구박물관에서 만찬을 위해 회동장으로 들어서고 있다. / 사진:연합뉴스 |

|

아마존은 아마존웹서비스(AWS) 사용자가 폭발적으로 늘기 전까지 만년 적자 기업이었다. 아마존은 e커머스 사업만으로는 돈을 못 벌었다. 박리다매 사업인 데다 배송 등 물류를 관리하기에 미국 영토는 너무 넓었다. 그러나 2010년대 클라우드 서비스가 만개하기 시작하자 본격적으로 흑자궤도에 올라섰다. 1994년 창업 이후 20여 년 만의 일이다. 우버 역시 지난해에만 33억 달러(약 4조원)에 이르는 순손실을 기록하는 등 만성 적자에 시달리는 기업이다. 사용자 확대를 위한 투자와 마케팅에 많은 비용을 사용하고 있어서다. 그러나 우버의 시가총액은 750억 달러(약 89조원)로 제너럴모터스나 포드자동차보다 더 높은 평가를 받는다. 이제 막 흑자로 접어든 아마존은 시가총액 1조 달러에 육박하는 세계에서 가장 큰 회사다. 아마존은 e커머스와 클라우드에서, 우버는 승차공유 부문에서 최후의 승자가 될 것으로 확신하는 사람들이 그만큼 많다. 실제로 그렇게 될 가능성도 크다. 이들 기업이 막대한 적자에도 산업의 가치사슬을 바꿀 수 있는 것은 오랜 시간 기다려줄 풍부한 자금(투자) 덕분이다.

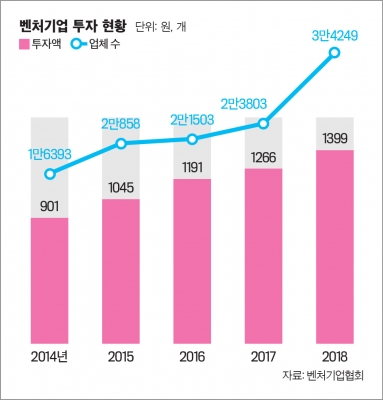

아마존·우버, 서비스 만개까지 투자금으로 버텨스타트업의 시작은 아이디어와 기술력이지만, 종단에는 자금력에 따라 사업의 성패가 좌우된다. 스타트업이 신기술을 이용해 기존의 밸류체인을 바꾸는 데 적지 않은 시간과 투자가 필요해서다. 인공지능(AI) 기업의 경우 데이터 확보와 분석, 알고리즘 설계에 많은 역량이 동원되며, 금융·의료 등 규제 산업은 사용자들의 인식 변화와 제도를 바꾸는 데 오랜 시간이 걸린다. 비단 기초과학·기술 분야뿐만이 아니다. 온·오프라인 연계(O2O) 서비스도 사용자 확대와 기존 사업자와의 갈등을 푸는 데 막대한 마케팅 비용과 시간이 필요하다. 그렇다면 한국은 어떨까.모험 기업에 대한 투자 기피는 한국 스타트업 생태계의 고질적 문제로 꼽혀왔고, 대기업의 투자는 금산분리로 제한됐다. 이에 정부는 박근혜 대통령 시절부터 초기 단계 기업에 상당량의 창업 지원금을 투입하고 있다. 가장 대표적인 창업 지원 프로그램은 중소벤처기업부가 주관하는 ‘청년창업사관학교’다. 중기부는 2011년부터 이 프로그램을 통해 기술력과 사업성이 뛰어난 스타트업에 최고 1억원의 자금과 사무실 등을 제공하고 있다.정부는 지난해 청년창업사관학교를 통해 스타트업 1000곳에 총 1022억원을 지원했다. 올해도 922억원의 예산을 배정해 1000곳의 스타트업을 선발했다. 2011년 첫해 241명, 2012년 229명, 2013년 301명에 불과했던 청년창업사관학교 선별 인원이 정부 지원금이 풀리며 대거 늘어난 것이다. 이런 지원을 통해 지난해 말 기준 전국 벤처기업 수는 3만6820개(벤처 확인·공시시스템 벤처인 기준)로 전년 말의 3만5282개에 비해 1582개 증가했다. 올 들어서는 3만7043개(4월 말 기준)로 223개 늘었다. 정부의 경제 정책인 혁신성장을 이끌 스타트업이 대거 생겨난 셈이다.

정부 지원으로 초기 기업 생태계 조성이들 기업이 생산한 부가가치는 아직 크지 않다. 청년창업사관학교가 시작된 2011년부터 지난해까지 청년창업사관학교를 졸업한 벤처기업인은 2397명으로 이들이 올린 총 매출은 1조5834억원이다. 창업자당 매출액은 7억7680만원이다. 기업 당 2.25명꼴인 총 5410명을 고용했고, 직원 1인당 매출액은 3억6820만원이었다. 이는 일반 벤처기업에 비해 뒤처지는 수치다. 민간 기관인 이노비즈협회가 1만8091개 기술혁신형 중소기업의 2017년 경영실태를 조사한 결과 이들 기업의 전체 매출은 284조원에 달했고, 기업당 평균 매출은 157억원, 평균 종업원 수는 41.9명이었다. 1인당 평균 매출은 3억7000만원.물론 청년창업사관학교를 졸업한 기업은 초기 스타트업이라 단순 비교가 어려운 측면은 있다. 이 프로그램을 통해 5136건의 지적재산권이 나온 것만으로도 고무적인 일이다. 게다가 유니콘으로 성장한 토스의 비바리퍼블리카(2기)나 유니콘 등극이 유력한 모바일 부동산 서비스 기업 직방(2기) 같은 회사도 배출했다. 핀테크 금융 큐레이션 회사 레이니스트(2기), 폐자동차 시트 업사이클링 회사 모어댄(5기) 같은 스타 스타트업도 청년창업사관학교 졸업사들이다.문제는 이 다음이다. 국내에 스타트업을 키워줄 민간 벤처캐피털(VC)의 자금력이 빈약해 중장기적으로 스케일업(규모 확대)이 어렵다. 유망한 스타트업을 발굴하더라도, 자금 모집에 어려움을 겪다가 쪼그라들거나 해외 VC에 투자를 뺏기기 일쑤다. 국내에 유니콘으로 성장한 회사는 총 8개로, 이들 기업 대부분은 외국계 자금으로 유니콘에 올랐다. 쿠팡은 손정의 소프트뱅크 회장이 이끄는 비전펀드로부터 지난 4년간 3조원을 투자받았다. 비바리퍼블리카는 미국 알토스벤처스를 비롯해 지난해 말까지 2200억원의 해외투자를 받아 유니콘이 될 수 있었다. 우아한형제들은 힐하우스 캐피탈·세콰이어 캐피탈·싱가포르투자청(GIC) 등으로부터 지난해 말 3억2000만 달러(약 3611억원)의 투자를 끌어냈다. 야놀자도 GIC로부터 1억8000만 달러의 투자를 받았다. 크래프톤·옐로모바일·L&P코스메틱 등도 해외로부터 많은 투자를 받았다. 위메이크프라이스를 제외한 국내 유니콘의 평균 국내 자본 조달율은 6%에 불과하다. 비바리퍼블리카는 2.8%다. 한국 영토에서 나고 자란 유니콘들의 실질적 국적은 사실상 미국·싱가포르 등 해외인 셈이다.

유니콘으로의 성장은 외국계 자본 손에국내 스타트업 투자 생태계는 빈약하다. 스타트업이 본격적으로 수익을 낼 때까지 밀어줄 자금력이 부족하고, 해외 네트워크나 엑셀러레이팅 노하우 역시 해외 VC와 비교하면 경쟁력이 떨어진다. 미국의 스타트업 정보 분석기관 ‘스타트업 게놈(Startup Genome)’이 5월 발표한 [스타트업 생태계 보고서]에 따르면 2018년 서울의 초기 단계 기술기반 스타트업당 평균 투자금은 10만7000달러(약 1억2500만원, 벤처캐피털 기준)로 글로벌 평균 투자액 28만4000달러(약 3억3000만원)의 3분의 1 수준에 그치는 것으로 조사됐다.도시별로도 서울의 투자총액은 8500만 달러로 글로벌 주요 도시 평균 8억3700만 달러의 10배의 1 수준에 그쳤다. 국가 전체로는 3조4249억원으로 글로벌 VC 투자금액 2540억 달러(약 300조원)의 84분의 1에 불과했다. 서울은 ‘초기 투자금 성장 지표(Funding Growth Index)’ 부문에서 10점 만점에 1점에 불과해 스타트업 투자 시장의 크기가 작은 것으로 나타났다. 이 보고서는 투자와 회수 등을 토대로 2012년부터 도시별로 글로벌 스타트업 생태계 순위를 매기는데, 서울은 단 한 번도 20위 안에 들지 못했다. 2019년 기준 1위는 실리콘밸리, 2위 뉴욕, 3위 런던이며, 아시아 도시 중에는 베이징(4위)·상하이(8위)·싱가포르(14위)·방갈로르(18위) 등이 이름을 올렸다.이에 정부도 민간의 스타트업 투자를 독려하기 위해 모태펀드를 조성해 VC에 지원하고 있다. 모태펀드란 정부가 벤처기업이나 창업투자조합에 직접 투자하지 않고, VC에 출자하는 상위 펀드를 말한다. 올 1분기 조성된 6198억원의 벤처펀드 가운데 정책금융은 1865억원으로 30%에 달했다. 벤처기업에 대한 정부 투자 의존도는 2018년 기준 26%다. 금융기관 30%, 연기금·창업투자회사·일반 법인·기타 단체가 각각 10% 정도씩 차지하고 있다.문제는 투자의 규모다. 정부는 모태펀드 지원의 형평성 문제 등으로 경쟁력 있는 VC에 출자를 집중하기보다는 여러 VC에 자금을 두루 나눈다. 규모의 경제가 이뤄지지 않고 있다. 예컨대 정부가 연 1조원의 모태펀드를 조성했다고 해도, VC 20곳에 출자를 나누면 VC당 500억원 밖에 돌아가지 않는다. 국내 VC들이 적게는 30개에서 많게는 100개 안팎의 스타트업에 투자하고 있는 점을 고려하면 많아야 연 16억원, 적으면 4억~5억원 밖에는 신규 투자를 거두지 못한다. 국내 VC들의 대부분 투자가 시리즈 A 단계에 머무는 이유다.이에 정부는 금융권을 통해 펀드 조성 및 스타트업 투자를 희망하고 있다. 이에 KB국민·하나·신한·우리·IBK기업·KDB산업 등 국내 주요 은행들이 VC를 설립하거나 펀드를 조성해 스타트업 투자에 나설 계획이다. 그러나 펀드 조성 때 국내외로부터 외부 투자를 받기보다는 대부분 은행 자금에 기대고 있으며, 펀드 규모도 1000억~2000억원 수준에 불과하다. 20~30개 스타트업에 투자할 경우 기업당 30억~60억원 가량 투입되는 데 불과하다. 은행계 펀드를 이용해도 시리즈 B단계 투자에서 벗어나지 못한다는 뜻이다.결국 국내에는 시리즈 B 단계 이후의 성장성 있는 스타트업에 투자할 정책·민간 자금이 부족한 셈이다. 시리즈 C는 수백억원의, 시리즈 D는 수천억원 수준의 투자금이 집행된다. 펀드레이징 단계상 시리즈 C 단계 스타트업들은 본격적으로 수익을 내기 시작하며 글로벌 플랫폼 사업자로 진출한다. 그러나 이 스케일업 단계에서 국내 자금은 배제된 실정이다. 물론 국내 스타트업들도 해외 진출이 용이해진다는 점에서 해외 투자를 마다할 이유는 없다. 다만 국내 공공자금을 통해 성장한 알토란 같은 스타트업이 사실상 외국 자본에 넘어가고 있다는 점은 부정하기 어렵다.

“자본 부족해 스타트업 생태계 망쳐” 비판

▎이해진 네이버 글로벌투자책임자(GIO)은 6월 18일 한국사회학회·한국경영학회가 공동 주최한 심포지엄에 대담자로 나섰다. 그는 “기업가정신은 회사가 커지고 강해지도록 하는 것인데 그 자체가 부도덕하다고 한다면 기업가정신과 어떻게 공존할 수 있겠느냐”고 강조했다. / 사진:연합뉴스 |

|

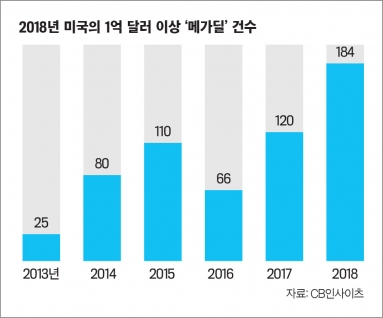

국내 스타트업 생태계에서는 소자본만 유통되다 보니 스타트업 투자 생태계가 고사하고 있다는 볼멘소리도 나온다. 한 기술전문기업 엔젤투자사 관계자는 “정부가 스케일업보다는 초기 투자에 많은 자금을 뿌리다 보니 우리 입장에서 투자처를 찾기 어려워졌다”며 “초기 자금 지원이 정부 중심으로 돌다 보니 VC들도 모태펀드를 받는 데에만 급급해 스타트업 육성에는 공을 들이지 않는 경우도 있다”고 지적했다. 정부 관료들의 핵심평가지표(KPI)도 자금 출자 대상의 질보다는 양을 중심으로 결정되는 점도 이런 문제를 초래하고 있다. 대기업 계열 엑셀러레이터 관계자는 “정부가 스타트업 생태계 조성과 육성이란 장기 목표보다는 일자리 정책으로 스타트업 정책에 접근하고 있는 것이 근본적 문제”라며 “현재 유니콘 중 정부가 관여한 곳은 사실상 없다고 본다. 정부 정책 틀에서는 현재 문제를 개선하기 어렵다”고 비판했다.이에 비해 해외는 연기금이나 대형 VC들이 막대한 자금을 쏟아붓고 있다. 산업의 플랫폼화를 이루는 한편, 가치사슬 변화에 오랜 시간이 소요돼서다. 스타트업 투자가 대형화되고 있는 이유다. 미국은 연기금 투자 비중이 40%에 달하며 VC 등 금융회사가 25%, 학교 재단 등이 20% 정도를 차지한다. 글로벌 리서치회사 CB인사이츠와 회계컨설팅 회사 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC)가 내놓은 ‘머니트리 리포트(MoneyTree Report)’에 따르면 미국 VC의 지난해 총 투자금액은 995억 달러(약 111조원)에 달했다. 닷컴버블이 한창이던 2000년 이후 가장 큰 규모다. 이에 비해 투자 건수는 5536건으로 2013년 이후 가장 적었다. 1억 달러 이상의 메가라운드(Mega-round) 투자가 184건으로 늘었기 때문이다.미국뿐만 아니라 930억 달러(약 108조원) 규모의 비전펀드는 모빌리티와 인공지능(AI) 기업 투자에 자금을 쏟아부었고, 싱가포르 국부펀드 GIC와 테마섹도 아시아 지역 스타트업에 수십억 달러의 투자를 집행하고 있다. 큰 틀의 산업 전환 속에서 글로벌 투자자금들이 ‘쩐의 전쟁’을 벌이고 있다. 이에 정부도 2022년까지 12조원 규모 스케일업 전용 펀드를 운용할 계획이다. 한국 스타트업 회수시장을 활성화하기 위한 인수·합병(M&A) 전용펀드도 1조원 규모로 만든다. 스타트업이 규모를 키우는 한편 투자 경로에 숨통을 틔우겠다는 계산이다.다만 스케일업 펀드를 기존 모태펀드·성장지원펀드 등에 설치한다는 점에서 현재 운용 방식을 크게 벗어날 수 있겠느냐는 우려가 나온다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관도 3월 관계부처 합동브리핑에서 “모든 벤처기업이 기업이 성장 단계에서 자금 지원을 받고 ‘죽음의 계곡’을 잘 지나가도록 하는 것이 일차적인 목표”라고 말했다. 죽음의 계곡이란 아직 매출은 일어나지 않지만, 지속적인 연구·개발(R&D), 마케팅 비용 때문에 발생하는 자금 압박 시기를 뜻한다. 대개 3~7년차 스타트업에서 나타난다. 스케일업 펀드를 스타트업 규모를 키우기보다, 주로 좀비화하지 않는데 쓸 가능성이 크다는 얘기다. 정부의 ‘스프레이 앤드 프레이(spray and pray)’ 접근 방식에 큰 변화는 없을 것이란 지적이 나온다.

정부, 2022년까지 12조 규모 스케일업 펀드 운용 계획상황이 이렇자 경쟁력 있는 스타트업은 초반부터 큰 투자금을 받을 수 있는 미국에 둥지를 트는 경우도 나타나고 있다. 2013년 한국에서 창업한 B2B 메시징 솔루션 ‘센드버드’의 경우 2014년 미국으로 법인을 옮겨 215억원의 투자를 받기도 했다. 한국의 3년 이하 초기 스타트업의 평균 투자금은 15억7000만원, 3~7년차 스타트업은 26억3000만원에 불과하다.이에 자금력 있는 대기업이나 금융자본이 선제적으로 스타트업을 발굴, 투자할 수 있는 생태계를 조성해야 한다는 주장도 나온다. M&A 시장을 활성화하는 한편, 기업에 모험 투자의 길을 열어주면 정책자금에 의존하고 있는 지금보다 스타트업 육성 및 스케일업에 효과가 있을 것이란 관측이다. 다만 기술 탈취나 문어발식 경영 논란 등 국내에는 대기업의 스타트업 투자에 대한 비판적 인식이 짙게 깔렸고, 대기업의 투자회사 설립은 통제돼 있다. 현재 금산분리 정책에 따라 일반지주회사는 자회사로 창투사를 둘 수 없다. 예컨대 롯데그룹이 일부 계열사를 일반지주회사로 바꾸면 그룹 내 창투사인 롯데엑셀러레이터를 매각하든가, 문을 닫아야 한다. 한국에 기업주도형 벤처캐피털(CVC)가 활성화되지 않은 이유다.특히 한국은 규제가 켜켜이 가로 막고 있어 신기술과 새로운 비즈니스를 빠르게 실행하고 전환할 여지가 없다. 이에 이해진 네이버 글로벌투자책임자(GIO)은 6월 18일 한국사회학회·한국경영학회가 공동 주최한 심포지엄에 대담자로 나서 “한국은 큰 회사가 나오려고 하면 규제를 하려 한다”며 “기업가정신은 회사가 커지고 강해지도록 하는 것인데 그 자체가 부도덕하다고 한다면 기업가정신과 어떻게 공존할 수 있겠느냐”고 호소했다. 2014년 6월 중소기업중앙회 주최 리더스포럼 강연 이후 5년 만에 공개석상에 모습을 드러내 정부를 작심하고 비판한 것이다.

“대기업 M&A, 투자 생태계 열어줘야” 주장도한국 대기업 자본도 기회가 있는 곳에서는 스타트업 투자에 공격적으로 나서고 있다. 삼성전자는 삼성벤처투자, 삼성넥스트 등 벤처 투자 전문 자회사를 통해 AI·디스플레이·로봇기술 등 분야에 주로 투자하고 있다. 2021년까지 180조원을 신기술에 투자할 계획이다. 이미 미국 AI 의료로봇 스타트업 필로헬스, 미국 디스플레이 업체 나노포토니카, 이스라엘 반도체 스타트업 윌롯, 동남아 인사관리(HR) 스타트업 스윙비 등에 투자했다. 글로벌 승차공유 회사에 투자를 늘리고 있는 현대차그룹은 말레이시아 그랩과 인도 올라에 각각 3000억원, 3500억원가량을 투자했다. 올 하반기에는 러시아 스타트업 혁신센터와 손잡고 직접 승차공유 스타트업을 만들 계획이다. LG그룹은 미국 가상현실(VR)·모빌리티 스타트업 투자에 나설 계획이다. 엄치성 전국경제인연합회 국제협력실장은 “규제 샌드박스, 스타트업 육성정책 등 정부의 정책 노력은 환영할 만하다”면서도 “결국 스타트업 생태계가 커지려면 초기 투자금을 원활히 유치하고 M&A 활성화 등을 통해 투자자들은 쉽게 투자금을 회수할 수 있는 선순환 생태계가 중요하다”고 주장했다.

[박스기사] 유효상 서울과학종합대학원 교수 - “초기 제도는 최고 … 체계적 발굴과 육성 부족”

▎사진:신인섭 기자 |

|

실리콘밸리은행(SVB)이 지난해 실시한 설문조사에 따르면 미국과 영국 스타트업들이 생각하는 가장 현실적이고 장기적 목표는 인수·합병(M&A)이다. 응답 비중은 50%에 달했다. 이에 비해 기업공개(IPO)는 20% 안팎에 불과했다. 이에 비해 국내에서는 M&A를 통한 투자금 회수가 지난해 25개에 불과해 IPO(144개)에 비해 크게 부진했다. 일차적으로 스타트업에 장기·대형 투자금이 없어 경쟁력 있는 기술을 개발하기 어렵고, 뛰어난 스타트업이 나오더라도 금산분리 등 여러 규제 때문에 투자가 제한돼서다. 스타트업 게놈의 보고서는 한국의 투자금 회수 성장 지표(Exit Growth Index)를 10점 만점에 4점을 줬다. 한국에 스타트업 투자 생태계를 활성화 할 수 있는 방법은 없을까. 유효상 서울과학종합대학원 MBA 교수는 스타트업 정책을 기업·일자리 정책이 아닌, 금융·산업 정책으로 접근해야 한다고 강조했다. 그래야 창업투자사의 경쟁력을 높이고 민간 투자를 활성화할 수 있다는 것이다. 유 교수는 국내 첫 바이오펀드 1~2호를 운영했고, 일진창투㈜ 대표이사를 역임한 스타트업 생태계 전문가다.

정부 스타트업 정책에 평점을 매긴다면.“제도만 보면 100점 만점에 95점이다. 초기 정책 면에서는 더 할 수 있는 게 없다. 세계에서 가장 잘 돼 있다. 다만 마치 정부가 다 해줄 수 있는 것 같은 기대감을 키운 측면은 있다. 비즈니스 아이템만 있으면 누구나 성공할 수 있을 것 같은 생각을 들게 한다. 스타트업의 체계적 발굴과 육성은 부족하다. 투자자들은 투자할 회사가 없다고 한다. 스타트업을 인큐베이터에 넣어두고 관리 안 하다가 갑자기 유니콘을 육성한다고 하니 정책의 공감대가 형성되지 않는다.”

투자의 미스매칭은 왜 생기나.“미국 연기금의 경우 5% 이내로 벤처펀드에 출자할 수 있게 돼 있다. 1000조원짜리 연기금이라면 50조원 규모다. 현재 투자 비중은 0.3%에 불과해, 아직 10배 이상의 투자 여력이 있다. 이 자금이 좋은 경력을 쌓은 벤처캐피털(VC)에 돈을 맡기고 있다. 한국도 정부가 뿌리는 돈은 적지 않다. 그러나 펀드 운용 주체가 너무 많고 우량한 VC를 찾아보기 어렵다. 사무실 등 하드웨어 지원에만 매달린다. 비즈니스 모델이 등 소프트웨어적 육성, 지원이 부족하다. 이스라엘의 경우 서바이벌 게임처럼 3개월 단위로 타이트하게 관리하고 성과가 없으면 보육센터에서 내보낸다.”

VC의 경쟁력이 떨어지는 이유는 뭔가.“로펌이나 연예기획사처럼 자기 이름을 건 VC가 없다. 파트너십을 토대로 자신의 전문성을 내건 회사가 없다는 뜻이다. 국내 VC는 주식회사 형태라 개인의 책임과 권한이 적다. 전문가그룹이 형성되지 않는다. 또 국내 창업투자사의 투자 규모가 대개 50억~100억원 정도로 큰 규모 운용 경험이 없다. 미국의 경우 펀드의 60%는 후속 투자 예산으로 잡아놓고 단계에 맞춰 연속 투자를 한다. 스타트업이 성장할 때인지, 실제로 돈이 필요한 시기인지를 면밀하게 따진다.”

국내 펀드도 대형화되고 있지 않나.“글로벌 기준으로는 1000억원도 작다. 10개 스타트업에 투자한다면 100억원씩 밖에 돌아가지 않는다. 대개 10개 회사에 투자하면 6개는 파산, 3개는 명맥 유지, 1개는 성공한다. 성공한 스타트업이 전체 수익률을 상쇄한다. 상장 비율은 한국 창투사도 높은 편인데, 이는 초기 단계가 아닌 상장 직전 단계의 스타트업에 집중적으로 투자한 결과다. 성공률은 높지만, 수익률은 떨어진다.”

최근 GIC 등 글로벌 연기금의 전략은.“연기금 투자 포트폴리오 중 VC의 리스크가 가장 크지만, 수익률이 높다. 경영권을 가져오는 바이아웃펀드에 조 단위 투자를 한다. 플랫폼 비즈니스가 커지며 상당한 성장이 예상되는 스타트업의 경영권을 가져오는 식이다. 특히 기업주도형 벤처캐피털(CVC)이 투자한 회사에 많이 투자한다. CVC는 재무적·전략적 투자를 합한 형태인데, 이들과 협력해 시너지 효과를 만들고 있다. 한국은 이런 거래를 성사시킬 만큼 훈련됐거나 경력을 쌓은 VC가 없다. 인적 네트워크도 부족하다. 근본적으로 모태펀드도 창투사에 균등하게 뿌리니 경쟁력을 높이기 어렵다.”

스타트업 스케일업 전략에 필요한 점은.“국내 창투사는 초기 금융기관의 자회사 형태로 만들어졌기 때문에 투자자(LP)·운용사(GP) 개념도 희박하다. 유능한 GP가 없으니 LP도 들어오지 않는다. 미국은 VC가 리스크가 있더라도 돈을 벌 수 있는 수단으로 만들어졌다. 이 때문에 통계와 기법이 많이 발달했다. 이에 비해 한국은 중소기업 지원 목적으로 만들어져 모든 논의가 회사를 중심으로 퍼지고 있다. 도박으로 비유하면 미국은 올인할 수 있지만, 한국은 매 게임마다 판돈을 균등하게 나누는 상황이다. 스케일업으로 유니콘을 만드는 것은 정책이 아닌, 민간자금을 통해야 가능하다. 한국은 육성정책도 많지만 규제정책도 많다. 민간자금이 충분히 돌 수 있도록 환경을 조성해야 한다.”