네옴·압둘라·두바이, 무역·관광·금융 중심지 기대... 대규모 프로젝트에 한국 기업도 대거 참여

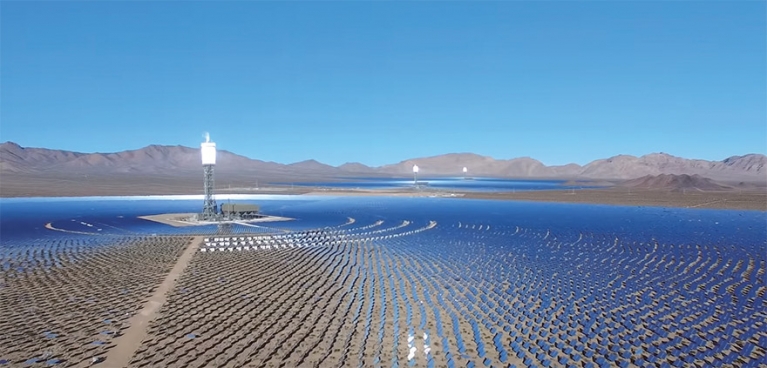

▎사우디아라비아가 아카바만 인근에 뉴욕의 33배, 서울의 44배 규모로 짓고 있는 스마트시티 네옴의 태양광 발전 현장. / 사진 : 네옴 페이스북 |

|

‘아라비아 상인’은 사라센 제국 시절 부흥했다. 사라센 제국의 상인들은 유럽·북아프리카와 동남아시아·동북아시아 사이라는 지리적 이점을 이용해 유라시아 대륙을 누비며 중개무역을 펼쳤다. 신라·고려 역사에서도 아라비아 상인에 대한 기록을 찾아볼 수 있으니, 활동이 얼마나 활발했는지를 짐작할 수 있다.아라비아 상인들은 근세까지 왕성하게 활동하다 19세기 들어 돌연 뚝 사라졌다. 세계적으로 교역이 활성화되며 아라비아 상인들의 역할이 축소된 데다 ‘원유의 시대’가 막이 올라 더는 중개무역에 천착할 필요가 없어져서다. 중동의 풍요를 가져온 석유는 알라신의 축복으로 여겨졌지만, 지역 분쟁의 씨앗이 됐고 경제적으로는 석유에 지나치게 쏠리는 부작용을 낳았다.

유라시아 대륙의 거점으로 육성 계획

▎사진:© gettyimagesbank |

|

이런 가운데 지난 100년간 자취를 감췄던 아라비아 상인들이 귀환할 조짐이다. 중동 각국이 석유에 치우친 경제 체제에서 벗어나 금융·물류 중심지로 거듭나겠다는 청사진을 펼치고 있어서다. 이를 위해 중동 곳곳에 최첨단 스마트시티를 건설하는 한편, 이곳에 세계적 기업과 자본을 끌어들여 유라시아 대륙의 거점으로 육성할 계획이다.중동 허브 전략을 가장 공격적으로 펼치고 있는 나라는 중동의 패권국 사우디아라비아다. 경제 체질 전환을 위해 ‘비전 2030’ 프로젝트를 추진 중이다. 비전 2030은 모하메드 압둘라 빈 살만 빈 압둘 아지즈 알 사우드(이하 빈 살만) 사우디아라비아 왕국 왕세자 겸 부총리가 2016년 4월 발표한 정치·경제·사회 개혁 계획이다.경제의 석유 의존도를 낮추고 금융·미디어·제조·재생에너지 등 분야를 육성해 민간 부분의 기여도를 높이는 것이 골자다. 예산 규모는 사우디의 연 국내총생산(GDP) 6838억 달러(2017년 기준)보다 많은 8200억 달러(약 1000조원)에 이른다. 비전 2030은 크게 ‘아랍과 이슬람의 심장’ ‘투자의 파워하우스’ ‘세 대륙의 연결’을 비전으로 삼고 있으며, 테마는 ‘활기찬 사회’ ‘번창하는 경제’ ‘야심 찬 나라’다.이 프로젝트의 핵심은 스마트시티 ‘네옴(NEOM)’ 건설이다. 아카바만의 가장 깊숙한 곳에 들어서는 네옴은 실리콘밸리와 같은 기술혁신 도시, 홍콩 같은 금융·물류 허브를 지향한다. 면적은 뉴욕시의 33배에 달하며 프로젝트 규모는 5000억 달러(약 600조원)로 비전 2030 전체 사업의 절반 이상을 차지한다. 사우디는 세계인의 관심을 끌기 위해 네옴을 신기술의 경연장으로 만들 계획이다. 일론 머스크가 미국 LA에 구축하려다 좌절된 초고속열차 하이퍼루프를 비롯해 인공 강우, 안면 인식을 통한 치안 관리, 유전자 수정, 로봇 비서, 비행기 택시, 인공 달, 수소 에너지 체제 등이 대표적이다.사우디는 네옴의 성공적 완수를 위해 글로벌 파트너들을 끌어들이고 있다. 빈 살만 왕세자는 6월 26일 문재인 대통령과 국내 5대 기업 총수를 만나 상호 투자 및 프로젝트 참여를 요청했다. 한국에 금융·미디어·제조·석유화학·재생에너지 등 분야에 83억 달러(약 10조원) 규모 투자를 약속하는 양해각서(MOU)도 체결했다. 사우디는 한국 기업의 첨단 정보통신기술(ICT)과 교통·에너지·디자인 등을 고려한 대규모 토목·건설 개발·운용 경험을 높이 산 것으로 전해진다.빈 살만 왕세자는 지난 2월 중국과도 35개 경제협약을 맺고 280억 달러(약 34조원) 규모의 공동 투자에 나서기로 합의했다. 인도·파키스탄과도 대규모 투자를 집행하기로 했다. 네옴에 여러 나라를 끌어들여 프로젝트의 성공 가능성을 높이겠다는 의도로 풀이된다.사우디가 이처럼 적극적으로 스마티시티 개발과 사회·경제 개혁에 나선 것은 석유 패권의 종식이 가까워지고 있다는 판단에서다. 세계적으로 친환경 발전 수요가 늘며 석유 수요가 감소하는 가운데, 셰일혁명을 일군 미국이 세계 1위 원유 생산국 자리에 올랐다. 사우디는 러시아에 이은 3위다. 이에 앞으로 미국이 중동 문제에 개입할 가능성이 작아질 수 있다.그간 미국은 안정적 원유 수급과 유가 안정을 위해 사우디와 공고한 동맹 관계를 유지해왔다. 사우디는 미국과의 공조체제 아래 국제유가 카르텔인 석유수출국기구(OPEC)의 수장 역할을 해왔다. 그러나 OPEC 비회원국인 미국과 러시아의 증산 영향으로 OPEC의 가격 결정력은 떨어졌다. 급기야 올해 초 카타르가 탈퇴하는 등 OPEC 체제가 흔들리고 있다. 사우디가 탈석유 시대 역내 패권을 지키려면 경제 체제 전환과 새로운 국제관계 질서 확립이 필요하다. 금융·물류 중심지를 지향하는 네옴을 이집트·요르단·이스라엘·수단 국경이 인근에 건립하는 것도 근린국의 압력 해소와 전략적 우위를 차지하기 위한 판단으로 풀이된다.이런 지역 내 역학구도의 변화 조짐에 쿠웨이트도 스마트시티 ‘사우스 사드 알 압둘라 뉴 시티 프로젝트’에 착수했다. 총 사업비 26조원 규모로, 중동 최초의 친환경 스마트시티를 지향하고 있다. 네옴과 마찬가지로 무역·관광·금융 중심지가 목표다. 이 프로젝트에는 한국토지주택공사(LH)와 한국지역난방공사·포스코ICT 등 국내 기업이 대거 참여해 대규모 택지 조성과 지역냉방, 폐기물 자동집하 시스템, 첨단 공기질 관리 솔루션 등을 구축하고 있다. 건설사 관계자는 “압둘라는 쿠웨이트의 인구와 환경, 경제 체제 등의 변화에 맞게 기존 설계나 프로젝트 구성과는 완전히 다른 방식이 될 것”이라고 설명했다.

쿠웨이트에 LH·한국지역난방공사·포스코ICT 등 참여2000년대 중동의 금융 중심지로 급부상한 아랍에미리트(UAE) 두바이도 지속적 투자 유치와 건설 경기 부양으로 허브 도시 지위를 지키려고 노력하고 있다. 두바이에는 법인세·소득세가 없기 때문에 유럽·중동은 물론 한국 등 동아시아 기업도 법인을 적지 않게 설립하고 있다. 두바이의 부동산 거래 건수는 2017년 6만9000건, 규모는 2850억 디르함(약 86조원)을 기록했다. 두바이는 세금 혜택을 통한 기업 유치와 관광산업 육성을 통해 건설 경기를 부양하고 있으며, 이를 통해 대규모 자금을 융통하고 있다. 쌍용건설 등 국내 건설사들도 두바이 건설 공사 수주에 열을 올리고 있다. 두바이는 원유가 나지 않는 지역으로 중개무역으로 성장을 일구었다. 다만 최근의 과잉 투자 여파로 부동산 투자 수익률이 연 10%대에서 7~8%대로 떨어진 상태다. 홍성규 가루다IPS 세무총괄 대표는 “두바이는 글로벌 기업들이 앞다퉈 입주해 100층짜리 고층 빌딩이 우후죽순 생기고 있지만, 인구의 신규 유입이 제한적이라 예년에 비해 크게 성장하지는 못하고 있다”고 설명했다.이에 두바이는 ‘두바이 플랜 2021’을 통해 교통·에너지·안전·복지 등 분야의 솔루션을 제공할 예정이다. 고층 빌딩 등을 통한 관광 산업에 집중했던 데에서 탈피해, 앞으로는 의료와 안락한 주거 환경, 첨단 교통 통제 시스템, 스마트 무역 등으로 체질 개선에 나설 계획이다. 여기에 인공지능(AI) 기술 도입, 암호화폐 기업 간 거래(B2B) 거래소 등 신기술 도입도 준비 중이다.- 김유경 기자 neo3@joongang.co.kr