여권처럼 등록해 호주·일본 상품도 손쉽게 투자… 운용사는 기대·우려 교차

▎사진:미래에셋자산운용 |

|

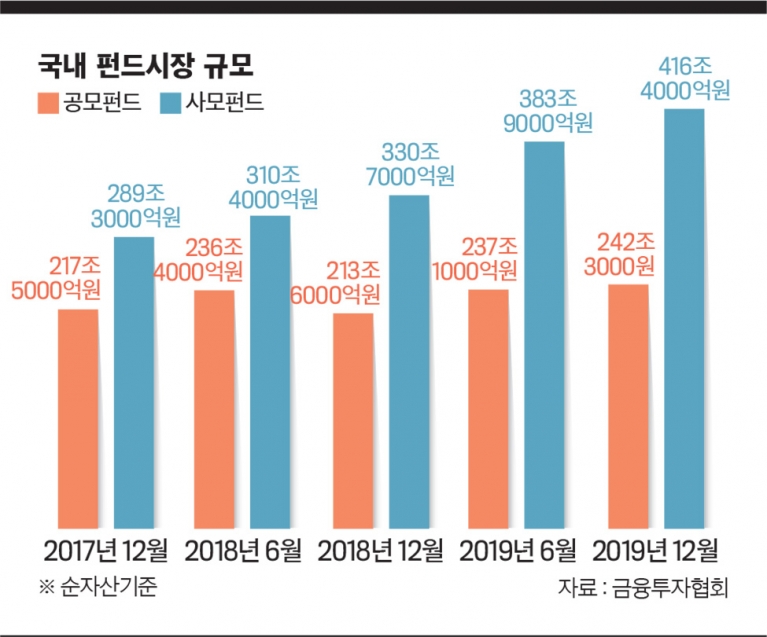

5월 27일부터 ‘아시아 펀드 패스포트(Asia Region Fund Passport·ARFP)’ 제도가 본격 시행된다. ARFP는 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 태국 5개국이 각국의 ‘공모펀드’를 다른 나라에 쉽게 팔 수 있도록 하는 제도다. 가령 우리나라의 A운용사가 설정한 B펀드를 ‘패스포트 펀드’로 등록하면 호주나 일본에서 간단한 확인 절차만 거친 뒤 출시하고 판매할 수 있게 된다. 자본시장연구원은 펀드 패스포트가 활성화되면 한국 자산운용 시장이 10년 후 4000조원 규모로 커질 것으로 전망했다. 금융감독원이 발표한 ‘최근 자산운용 시장 변화 및 시사점’자료에 따르면 2018년 12월 기준 한국 자산운용 시장 규모는 2010조원 규모로, 글로벌 14위 수준이다. 10년 뒤 국내 자산운용 시장이 2배로 커질 수 있다는 것이다.자산운용 시장에선 ARFP 도입과 관련해 기대와 우려가 교차한다. 가장 크게 기대하는 것은 공모펀드 시장 활성화다. 지난 10년간 공모펀드 시장은 제자리걸음이었다. 투자자들이 대거 사모펀드 시장으로 몰리면서 성장을 멈췄다. 이런 상황에서 해외 공모펀드를 들여와 판매가 활발해지고 높은 수익률을 내는 상품이 나오면 국내 공모펀드 시장에도 훈풍이 불 수 있다는 전망이다.지난 1월 자본시장연구원이 발간한 ‘자본시장포커스’에 따르면 상장지수펀드(ETF)를 제외한 공모펀드 시장 순자산 규모는 2019년 12월 기준 191조원을 기록했다. 2009년 12월 기준 207조원에서 쪼그라들었다. 개인투자자 대상 주식형 공모펀드의 판매 잔고는 107조원에서 29조원으로 73% 감소했다. 같은 기간 사모펀드 시장 규모는 110조원에서 419조원으로 커졌다. 지난해 신규로 생긴 펀드 1만174개 중 7498개가 사모펀드였다. 공모펀드는 2267개에 불과했다. 신규 공모펀드의 설정액도 19조6904억원으로 사모펀드의 15% 수준에 불과했다. 투자자들이 사모펀드로 몰렸다는 뜻이다. 하지만 최근 해외금리 연계 파생결합상품(DLS·DLF)의 막대한 원금 손실 사태와 라임자산운용의 대규모 펀드 환매 중단사태 등으로 사모펀드에 대한 신뢰가 약화한 상황이다. 일각에서는 패스포트 펀드를 이용해 공모펀드 시장을 활성화 할 수 있는 적기로 보고 있다.

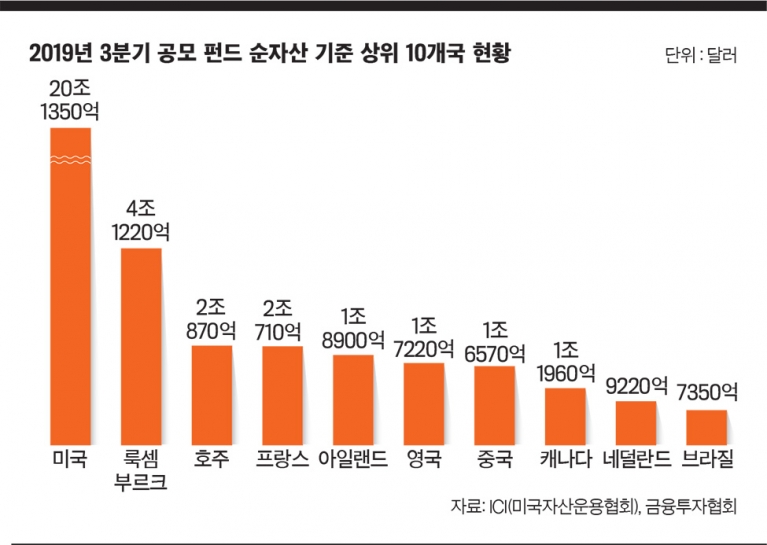

다양한 상품 접하고, 분산투자 기회우려의 목소리도 있다. 섣부르게 펀드 시장을 개방하면 국내 운용사들이 타격을 받을 수 있다는 것이다. 호주 맥쿼리, 일본 노무라 등 외국 대형 자산운용사들이 국내 시장에 진출하면 규모가 작거나 아직 준비가 부족한 일부 국내 운용사가 대응하기 어려울 수 있다는 지적이다. 국내 운용사가 해외에서 펀드를 출시하더라도 큰 성과를 기대하기 어렵다는 견해도 있다. 국내 시장에서도 외면받는 공모펀드가 해외 투자자를 끌어들일 만한 매력을 갖추기 쉽지 않다는 것이다.자산운용업계 관계자는 “사실상 펀드 FTA를 맺은 것으로 볼 수 있다”며 “경쟁력 있는 한국 제품이 외국으로 나가 선전하면 다행이지만, 외국 명품이 관세 없이 한국에 들어와 시장을 잠식할 수 있는 가능성을 배제하기 어렵다”고 했다. 송홍선 자본시장연구원 펀드연금실장은 “국가 간 펀드 시장의 차이가 큰 점은 양날의 칼이 될 수 있다”며 “호주처럼 펀드 시장이 발달한 나라로부터 기술과 노하우를 빨리 갖고 오는 것이 중요하다”고 했다.투자자 입장에선 국내에서도 해외 펀드에 손쉽게 투자할 수 있어 투자 선택의 폭이 넓어지고, 비용 부담도 줄어드는 효과를 볼 수 있다. 지금도 해외 운용사가 해외에서 판매 중인 ‘역외펀드’를 국내에서 투자할 수는 있다. 하지만 역외 펀드를 국내에 팔기 위해선 우리나라 감독기관의 등록 절차를 따르고 법무법인 자문 등을 받아야 한다. 시일이 오래 걸리고 비용 부담도 크다. 투자도 외환으로 하기 때문에 펀드를 환매할 때 환율 변동에 따라 변수가 생긴다. 환율이 오르면 추가 이익을 볼 수 있지만, 환율이 떨어지면 펀드 수익률과 관계없이 손해를 볼 수 있다.반면 ARFP가 도입되면 해외 운용사들이 국내 금융당국의 심사를 받지 않아도 펀드를 등록하고 국내에서 판매할 수 있게 된다. 해외 유명 자산운용사가 내놓는 펀드에 국내 투자자가 바로 투자하는 것이 가능해진다. 금융투자협회가 내놓은 2019년 9월 기준 나라별 공모펀드 시장 동향을 보면 호주는 2조871억 달러, 일본은 7059억 달러를 기록했다. 한국 공모펀드 시장은 1780억 달러(한화 237조원) 수준에 불과했다. ARFP가 활성화 하면 시장 규모가 훨씬 큰 나라에서 다양한 상품이 들어올 수 있어 국내 투자자 입장에서는 선택이 기회가 늘어나는 셈이다.자산운용업계 관계자는 “일본 부동산 펀드를 만들 때 아무래도 일본 회사가 다른 나라 회사보다 역량이 뛰어날 수밖에 없다”며 “현지 운용사가 직접 만든 해외 펀드가 들어온다면 투자자들도 수익률 높은 다양한 상품을 접할 수 있다”고 말했다. 펀드 패스포트의 활성화는 분산 투자 측면에서 도움이 된다는 견해도 있다. 금융투자협회 관계자는 “국내 펀드에만 투자하는 것보다 다양한 해외 펀드에 투자하는 게 낫다”고 했다. 전 세계 펀드 시장에서 한국이 차지하는 비중은 2% 정도인데, 국내 펀드상품에만 투자하는 건 계란을 한 바구니에 담는 것과 같다는 것이다. 다양한 해외 펀드가 국내로 유입되면 위험을 분산시킬 수 있는 장점이 있다는 것이다.

용어해석 등 과제 많아 7월에야 출시 예상ARFP가 닻을 올려도 본격적으로 시행되려면 한 달 이상은 시간이 더 필요하다는 지적이다. 금융투자업계 관계자는 “제대로 투자할 수 있는 상품을 보려면 7월은 돼야 할 것으로 예상한다”며 “나라마다 세세한 부분까지 조율할 부분이 많아서 기다렸다는 듯이 관련 상품이 쏟아지기는 어려울 것”이라고 말했다. 제도 시행을 두 달가량 앞둔 상황에서 이런 얘기가 나오는 이유는 무엇일까. 김재욱 금융투자협회 자산운용지원부장은 ‘표준화’ 작업에 섬세한 조율이 필요하다고 말했다. 각국이 펀드를 설정하고 판매하는 방식이 서로 다른데, 이 차이를 좁히고 공통된 규칙이나 시스템을 만들어야 하기 때문이다. 김재욱 부장은 “민감한 부분에선 용어 하나하나가 해석의 차이를 만들 수 있기 때문에 더 세밀히 신경써야 한다”고 말했다.예를 들면 ‘모럴 해저드(moral hazard)’ 용어에서 해석의 차이가 생길 수 있다. 한국에선 주로 이 단어를 ‘도덕적 해이’ 또는 ‘도덕 불감증’ 정도로 해석한다. 그러나 해외에선 사안에 따라 ‘범죄’로 해석하는 시각도 있다. 영어로 설명된 호주 펀드 상품을 한국으로 들여오려면 한국말로 번역해야 하는데 이런 단어 해석에서 이견이 생길 수 있다는 것이다. 이 같은 과정을 몇 차례 겪으면 운용사들이 노하우가 생겨 시간이 단축될 것으로 보이지만, 그때까지 얼마간의 시행착오는 필요하다는 뜻이기도 하다.준비 시간이 충분하지 않았다는 지적도 나온다. ARFP는 2013년 9월 아시아태평양경제협력체(APEC) 재무장관회의에서 공식 출범했다. 2016년 5월 각국이 모여 펀드 패스포트 도입에 관해 양해각서를 체결했는데, 자본시장법 개정안은 지난해 10월에야 국회를 통과했다. 정부가 2018년 6월 자본시장법 개정안을 국회에 제출했던 것을 고려하면 1년 이상 국회에서 잠을 잔 셈이다. 반면 일본, 호주, 태국은 법적 제도를 완비해 지난해 2월부터 펀드 교차판매를 시작했다. 뉴질랜드도 지난해 7월 제도 정비를 끝마쳤다. 우리나라보다 짧게는 3개월, 길게는 1년 이상 빠르게 시작했다. 다른 회원국이 경험한 시행착오를 참고할 수 있다는 장점도 있지만, 한발 늦게 참여하는 결과가 낙관적이지만은 않다는 지적도 있다.유럽연합(EU)은 펀드 패스포트 제도의 원조 격으로 볼 수 있다. EU는 1985년 각 회원국들이 공통으로 인정하는 공모펀드 기준 ‘UCITs(Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities)’를 도입했다. 이를 통해 유럽지역 안에서 설정하는 공모펀드를 표준화하고 펀드 시장을 단일화했다. 이탈리아 펀드를 프랑스에서 팔고, 독일 펀드를 영국에서 파는 게 일상화됐다. 2018년 12월 기준 UCITs 펀드 규모는 약 9조3000억 유로 수준이다. 원화로 환산하면 1경2000조원에 달한다. 유럽 전체 투자펀드 규모의 60%가량을 차지한다.눈여겨볼 부분은 UCITs의 허브 역할을 하는 나라 룩셈부르크다. UCITs 안에서 룩셈부르크가 차지하는 비중은 80%에 이른다. 덕분에 룩셈부르크는 1인당 국내총생산(GDP) 10만 달러가 넘는 강소국으로 거듭났다. IMF가 조사하고 외교부가 발표한 자료에 따르면 2018년 기준 룩셈부르크의 1인당 GDP는 12만 달러를 기록했다. 같은 기준으로 한국은 4만2000달러였다.룩셈부르크 인구는 약 60만명, 면적은 2586㎢로 경기도의 4분의 1 규모의 작은 나라다. 20세기 중반까지도 경제의 상당부분을 철광석에 의존했다. 이런 나라가 유럽 펀드 시장의 중심에 선 배경은 경제 체질을 개선하기 위한 혁신과 도전에서 찾을 수 있다. 1963년 룩셈부르크 증권거래소는 통화국 밖에서 해당 통화국의 화폐로 표시된 채권을 발행하는 ‘유로본드’를 처음으로 거래했다. 돈이 몰리자 금융산업에 눈을 뜨기 시작했다. 1978년 기독교 국가가 대부분인 유럽에서 처음으로 이슬람 금융기관 설립을 허락했다.1988년엔 유럽 최초로 UCITs를 도입해 각종 투자금을 모았다. 이를 위해 각종 절차를 간소화했다. 역외펀드 등록 양식을 단답형과 객관식으로 구성해 신청부터 등록까지 2주 안팎이면 마무리할 수 있게 했다. 현재 우리나라에서 역외펀드를 등록하려면 통상 3개월 정도 걸린다. 자산운용사 관계자는 “많은 부분 서술형으로 답해야해서 준비에 시간이 걸릴 수 밖에 없다”고 했다.

룩셈부르크가 EU 펀드 패스포트 허브된 비결은금융위원회가 의뢰해 김앤장법률사무소에서 내놓은 ‘아시아 펀드 패스포트 도입에 관한 연구’ 보고서를 보면, 룩셈부르크의 조세제도는 파격적이다. 자산운용회사의 법인세율이 기본적으로 29.22%지만 회사 구조에 따라 실효세율을 10~15% 수준으로 경감해 준다. 유럽연합국가 가운데 두 번째로 낮은 수준이다. 부가가치세 표준세율도 17% 수준이지만 은행, 금융, 보험 등의 거래에 대해선 아예 면제해 준다. 룩셈부르크의 주식이나 채권에서 발생하는 이익에 대해선 원칙적으로 비과세로 설정하고 있다.특히 펀드는 법인세, 재산세, 배당원천세가 모두 면제된다, 펀드 등록비나 청약세 등 펀드 등록과 관련한 세율도 미미한 수준으로 알려졌다. 펀드 투자자의 경우 부유세나 법인세, 자본이득세, 배당소득에 대한 과세가 모두 면제 대상이다. 세금에 대한 부담을 덜어낼 수 있었기 때문에 글로벌 운용사와 금융회사들이 몰렸다. 펀드, 금융 관련 인력의 수요가 증가하고 소득 수준이 높아지면서 룩셈부르크의 경제 규모도 함께 커졌다.ARFP를 도입하는 한국도 아시아 펀드시장 허브국의 지위를 노려볼 수 있다는 견해도 있다. 지리적 위치상 아시아의 중심에 있고, 5개 회원국 가운데 경제 규모가 중간 수준인 상황에서 제도 개선을 통한 뒷받침이 이뤄진다면 해볼 만 하다는 것이다. 다만 우리나라 과세제도를 일괄적으로 고치기는 현실적으로 불가능하다는 지적이다. 룩셈부르크가 도시국가 수준이기 때문에 이런 제도를 도입할 수 있었다는 분석도 있다. 금융투자협회 관계자는 “경제자유구역처럼 일부 도시를 설정하고 세제 혜택으로 글로벌 회사들을 끌어들이는 금융도시를 만드는 대안도 거론되고 있다”며 “다양한 방법으로 자본시장을 키울 방법을 고민할 때”라고 말했다.- 이병희 기자 yi.byeonghee@joongang.co.kr