캔 음료 점자 표기는 ‘맥주’ ‘탄산’ ‘음료’ 단 3가지… 알코올 포함한 발포주, 일반 음료와 구분 안 가

▎지난 4월 14일 서울 여의도동 한 편의점에서 시각장애인 홍서준씨가 캔 상품에 적힌 점자를 읽고 있다. / 사진:이원근 객원기자 |

|

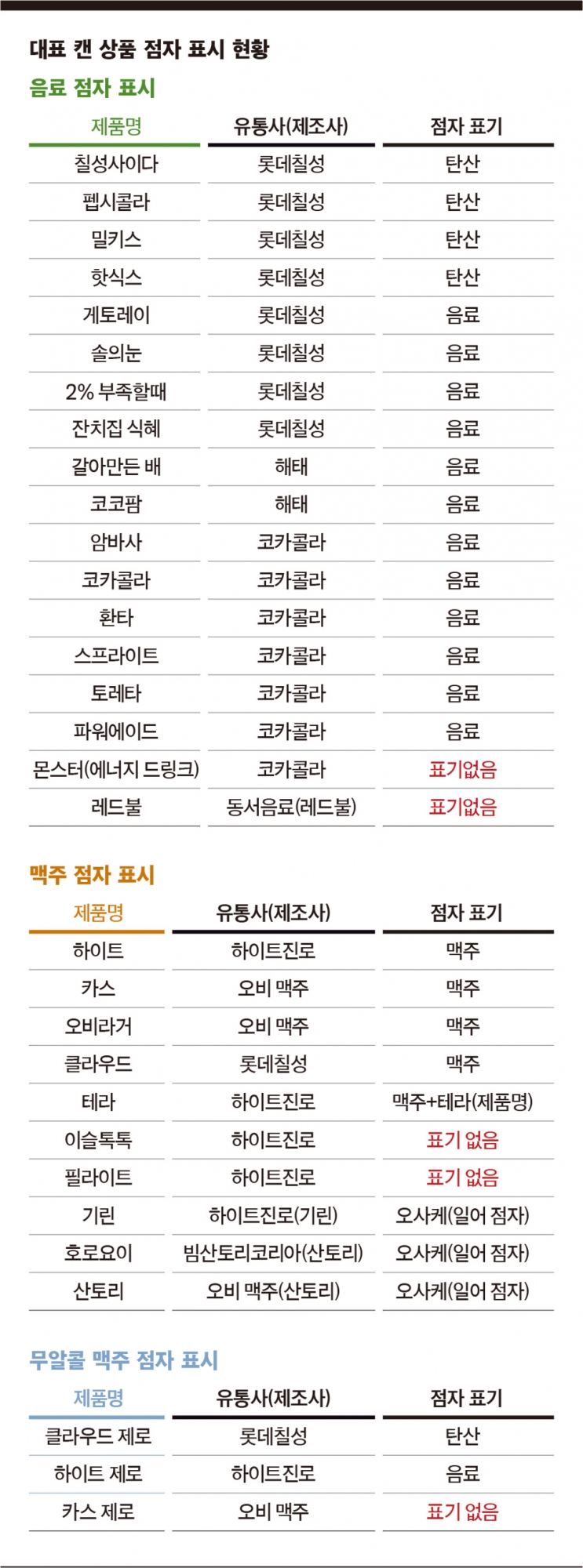

“이거 사이다예요?”지난 4월14일 서울 여의도동에 위치한 GS25 편의점. 시각장애인 홍서준씨(41)는 양손에 콜라를 들고 이렇게 물었다. 그는 냉장고 문 앞에 한참 동안 서서 여러 종류의 캔을 들었다 놓길 반복했다. 그러나 결국 사이다를 찾지 못했다. “수십 가지 종류의 음료수가 있지만 시각장애인에겐 그저 똑같은 둥근 물체일 뿐이에요. 탄산이라는 점자 표기가 있다고 해도 그것만으로는 제품을 구별하기 힘들죠.”제품을 구분하기 어려운 것은 탄산음료만이 아니었다. 홍씨는 손을 뻗어 음료와 맥주 제품 10개씩을 일일이 확인했다. 그의 검지손가락이 몇 번이나 캔 뚜껑 위에 새겨진 점자를 스쳤지만 ‘음료’라는 것 외엔 이게 맥주인지 주스인지 알 길이 없다고 했다. 촉각이 발달한 시각장애인이라지만 ‘촉’에만 의지해 음료를 고르는 일은 불가능에 가까워 보였다.맥주 코너로 발길을 옮겼다. 대략 열 가지 브랜드 맥주가 그의 손끝에 닿았다. “이 제품은 테라군요.” 여러 제품을 만져보던 홍씨가 반가운 듯 말했다. 그러나 다른 제품 앞에선 내내 갸우뚱한 표정을 지었다. “다른 맥주는 맥주라고만 표기돼 있어 전혀 분간이 안되네요.” 홍씨가 하이트진로의 맥주 ‘테라’만 단박에 알아차릴 수 있었던 이유는 맥주 점자와 함께 브랜드명 ‘테라’가 점자로 표기돼 있어서다.발포주인 필굿과 필라이트는 ‘맥주’라는 점자 표기마저도 없어 일반 음료와 구분조차 힘들었다. 맥아 함량을 줄여 만든 발포주는 맥주보다 저렴하지만 알코올을 포함하고 있는 기타주류다. 필굿과 필라이트 알코올 도수는 4.5도다.이 외 점자 표기가 없는 제품도 상당했다. 알코올은 없지만 맥주처럼 마실 수 있는 오비맥주의 카스제로나 하이트진로음료의 하이트제로 0.00, 대다수의 수입 맥주 캔에도 점자 표기가 없었다. 일부 제품에 점자 표기가 있었지만 다른 나라 점자와 혼용돼 있어 모든 시각장애인이 식별할 수 있는 건 아니었다. 일본 수입맥주 일부는 일본어로 ‘오사케(술)’라는 점자가 표기돼 있었다. 일본 점자를 촉지할 수 있는 홍씨는 곧바로 “일본산 수입맥주인 것 같다”고 말했다. 그러면서 “일본 점자를 읽을 줄 모르는 시각장애인에겐 이 표시는 무용지물”이라고 귀띔했다.

고카페인 음료도 단순 ‘탄산’으로만이런 상황은 시각장애인들의 안전까지도 위협할 수 있다. 고카페인 음료 등 음용 시 주의사항이 있는 제품들에도 단순 분류식의 점자만 표기돼 있어서다. 실제 핫식스 등 에너지 드링크 뒷면에는 ‘어린이·임산부·카페인에 민감하신 분은 음용에 주의하라’는 안내 문구가 적혀있지만 점자로는 ‘탄산’이라는 기본 정보만 전하는 데 그쳤다.편의점에서 판매하는 일종의 상비약·감기약·소화제·진통제 등 의약품의 경우 오남용 문제와 얽혀있어 상황이 더 심각하다. 홍씨는 몇 개의 의약품을 손으로 집었다가 이내 내려놨다. 홍씨가 내려놓은 제품에 찍힌 점자를 확인했지만 육안으로도 점자를 분간할 수 없을 정도로 낮거나 불분명했다. 홍씨는 “점자를 읽을 때 점자임을 확인할 수 있을 만큼의 높이와 간격이 있어야 글로 식별이 가능하다”고 꼬집었다.규격과 품질이 개선돼 제품 명칭을 구분할 수 있다고 해도 현실에선 더 많은 정보가 필요하다. 의약품은 제품명 외에도 효능효과, 용법용량 등의 정보가 제대로 전달돼야 오용으로 인한 안전사고를 막을 수 있다. 음료와 맥주도 마찬가지다. 홍씨는 “단순 맥주라는 제품에 대한 기본적인 정보 외에도 도수가 몇 도 인지, 보관은 어디에 해야 하는 지, 제조일자와 유통기한은 어떤지 등 시각장애인도 더 많은 정보를 알아야 할 권리가 있다”고 지적했다.

점자 표기는 ‘필수’ 아닌 ‘권고’비단 제조업체만 탓할 순 없다. 국내에서 점자 표기는 필수가 아닌 ‘권고사항’이다. 제조사들이 단가절약 등을 이유로보다 적극적으로 나서지 않는 이유도 여기에 있다. 이를 예방하기 위해서 점자 표기 의무화를 담은 약사법 개정안이 매년 국회에서 발의되고 있지만 번번이 좌절되고 있다.해외 사례는 어떨까. 유럽연합(EU)권 국가의 대부분 의약품에는 점자표기가 돼있다. 표기 형태도 규정돼 있어 시각장애인의 접근권을 보장한다. 일본에선 생활용품 영역까지 커버한다. 제품 뚜껑에 다른 패턴으로 린스인지 샴푸인지를 구별할 수 있도록 하고 있다. 미국은 제품 기획 단계부터 점자 표기를 생각해서 디자인하는 기업들이 대다수다.홍씨는 “제품에 대한 정보를 정확히 알 수 있다면 시각장애인도 스스로 제품을 선택하고 제품에 대한 정확한 판단을 내릴 수 있다”고 강조했다.4월 20일은 장애인의 날이다. 지난 1981년 제정된 장애인의 날은 1991년 법정 기념일로 지정됐고 올해로 41회째를 맞이하고 있다. 원하는 음료를 스스로 골라 마시고 몸이 아프면 필요한 약을 사먹는 평범한 일이 시각장애인에게도 일상이 되도록 한 번 더 돌아 볼 때가 아닐까. 필요한건 누군가의 도움이 아니다. 홀로 자립할 수 있도록 시스템을 갖춘 사회다.