현대중·대우조선·삼성중 전체 수주의 45~67% … 공멸의 저가 입찰 우려

▎경남 거제 앞바다에 시운전 중인 대우조선 해양의 석유 시추선. |

|

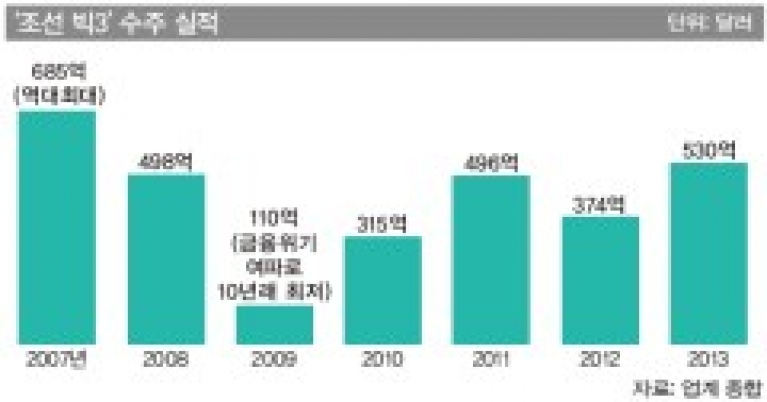

국내 대형 건설업체가 중동발(發) ‘승자의 저주’에 시달리고 있다. 무리한 저가 수주가 원인이다. 이런 가운데 한국 제조업의 간판인 조선업계도 해양플랜트 비중이 과도하게 커지면서 ‘조선판 승자의 저주’ 우려를 낳고 있다. 해양 플랜트는 발주사의 요구를 반영해 맞춤형으로 건조가 이뤄진다. 이 과정에서 추가 비용이 발생하고 납기가 지연되는 등 시행착오가 속출하면서 예상하지 못한 손실이 발생할 수 있다. 리스크가 선박 수주보다 상대적으로 크다.지난해 한국 조선업의 기둥인 빅3(현대중공업·대우조선해양·삼성중공업)의 해외 수주는 530억 달러를 기록했다. 전년 대비 약 40% 증가했다. 조선 경기가 정점을 찍은 2007년의 685억 달러(현대중공업 258억 달러, 대우조선해양 215억 달러, 삼성중공업 212억 달러) 이후 사상 둘째로 많다. 빅3는 올해 수주 목표도 500억 달러 이상으로 잡아 수주 가뭄 터널에서 완연히 벗어날 것으로 보인다.

조선업계는 2008년 금융위기 이후 글로벌 경기침체의 영향으로 별다른 실적을 내지 못했다. 현대중공업(현대삼호중공업 포함)은 지난해 261억 달러를 수주해 목표액(238억 달러)을 초과 달성했다. 대우조선해양도 목표액(130억 달러)을 넘어선 136억 달러를, 삼성중공업 역시 목표액(130억 달러)을 달성한 133억 달러를 수주했다.

2007년 이후 수주액 가장 많아수주 회복은 세계 경기가 회복 조짐을 보이면서 발주가 늘어난 덕이 크다. 석유 시추선과 같은 해양설비는 중국 업체와 기술 격차가 커서 시장을 싹쓸이하다시피 했다. 여기에 고유가 여파에 따라 연비가 좋은 새 선박 발주가 증가한 게 견인차 역할을 했다. 선주사들은 선박 가격이 바닥을 찍은 시점에서 기존 선박 대비 연비가 20% 향상된 에코 선박을 확보하려 한 것이다.영업이익 같은 수익성 지표는 수주량 증가와 관계없이 2015년 쯤 돼야 회복세로 돌아설 것이라는 전망이 지배적이다. 대형 선박은 보통 수주에서 인도까지 2~3년이 걸린다. 지난해 상반기 상선 가격이 바닥을 찍기 이전에 수주한 물량이 2015년까지 실적에 부정적 영향을 미칠 수밖에 없기 때문이다.수주 호조는 올해 상반기까지 이어질 것으로 보인다. 초대형 원유 운반선과 해양설비 관련 수요가 지속될 전망에 따라서다. 이재성 현대중공업 회장은 올 1월 2일 신년사에서 빅3 가운데 가장 먼저 목표 수주액(250억 달러)을 내놨다. 지난해 238억 달러를 4.8% 웃도는 수준이다. 삼성중공업과 대우조선해양은 아직 수주 목표액을 밝히지 않았지만 지난해 수준이거나 소폭 상향 조정할 전망이다.한국조선해양플랜트협회 관계자는 “올해 LNG선 수요가 늘 것으로 예상되는데다 해양플랜트 물량이 꾸준해 금융위기와 같은 충격이 없다면 지난해보다 소폭 증가가 가능할 것”이라고 조심스럽게 전망했다. 부정적인 요소가 완전히 가신 것만은 아니다. 세계적으로 상선 발주량이 계속 정체를 보이고 있고 대형 컨테이너선 발주량 비율도 감소해서다.해외 수주가 회복됐지만 우려의 목소리도 조금씩 나온다. 건조 과정에서 변수가 많은 해양플랜트 비중이 지나치게 크다는 점에서다. 빅3의 해양플랜트 비중은 전체 수주액 530억 달러 가운데 282억 달러로 절반을 넘어섰다. 빅3의 한 고위 관계자는 “해양플랜트는 공사비가 증가할 경우 추가 비용을 더 받는 ‘체인지 오더’를 계약서에 명시해 건설업체의 저가 수주처럼 대규모 손실을 볼 가능성은 크지 않다”고 주장한다.현대중공업은 지난해 조선·해양·플랜트 분야에서 261억 달러를 수주하는 괄목할 만한 실적을 냈다. 창사 이후 사상 최대였던 2007년(258억 달러) 수준을 넘어섰다. 아직 조선경기가 충분히 회복되지 않은 상황에서 놀라운 실적을 낸 셈이다. 수주 호조에 따라 울산조선소는 영국의 조선·해운 분석기관인 클락슨이 집계한 단일 조선소 수주 잔량 순위에서 2010년 1월 이후 45개월 만에 삼성중공업 거제조선소를 제치고 1위를 되찾았다. 내용도 좋아졌다. 세계 최대인 1만8400TEU급 컨테이너선과 최대 규모의 반잠수식 시추선을 계약했다. 20억 달러 규모의 해양설비 같은 초대형 수주도 성공시켰다.

현대重 가세로 경쟁 치열수주 내용에서 눈 여겨 볼 부문은 해양플랜트 비중의 급격한 상승이다. 2007년 수주한 258억 달러 가운데 조선 부문이 231억 달러였다. 해양플랜트(27억 달러)는 겨우 10%를 넘는 수준이었다. 지난해에는 수주액 261억 달러 가운데 조선 부문은 141억 달러에 불과했다. 대신 해양플랜트가 116억 달러로 전체 수주의 45%에 달했다. 이처럼 현대중공업의 해양플랜트 비중이 급격히 커진 건 이 시장에 가장 늦게 뛰어 들었기 때문이다.2007년까지만 해도 컨테이너 수주가 더 많은 이익을 남길 수 있는데다 수익성을 담보하기 어렵고 건조기간이 긴 해양플랜트에 적극적으로 나설 필요가 없다고 판단했다. 상선시장 침체가 장기화하고 수주 잔량이 바닥을 보이면서 해양플랜트로 방향을 돌린 것이다. 지난해 현대중공업이 공격적으로 영업을 하면서 빅3의 경쟁은 한층 더 치열해졌다. 저가 수주에 대한 우려가 커진 것도 사실이다.조선업계에서는 “2011~12년 잠잠했던 현대중공업이 지난해 해외 수주물량을 싹쓸이하다시피 했다. 과다 수주는 경영에 부담에 될 수도 있는데 이유를 모르겠다”는 반응도 나온다. 이에 대해 현대중공업은 “지난해 하반기부터 선박 가격이 회복세를 보여 적정선의 수주 잔량을 유지하는 선에서 신규 계약을 한 것”이라고 주장한다.이에 비해 대우조선해양과 삼성중공업은 지난해 연간 수주목표를 살짝 넘기는 선에서 마무리했다. 큰 욕심을 내지 않았다. 2008년 이후 실적 발목을 잡은 저가 수주의 부담을 고려한 결과다. 대우조선은 노르웨이 군수지원함에 이어 태국 호위함 수주에도 성공하며 글로벌 해양 방산시장을 개척한 게 의미 있는 성과였다.삼성중공업은 세계 최대 규모인 30억 달러 규모의 바다 위 정유공장이라 불리는 ‘부유식 원유생산저장 하역설비(FPSO)’를 수주했다. 두 회사 모두 수주금액 가운데 해양플랜트 비중이 60%를 넘겨 절대적이었다. 대우조선해양의 해양플랜트 비중은 60%(81억 달러), 삼성중공업은 67%(89억 달러)에 달했다.영국의 파이낸셜타임스(FT)는 1월 5일 ‘한국의 대형 건설업체들이 중동지역에서 ‘승자의 저주’에 걸렸다’고 보도해 눈길을 끌었다. 한국 대형 건설사들이 5년 전부터 국내 수요가 줄면서 발전소와 석유·가스건설 시장의 3분의 2를 차지하는 중동으로 몰려갔고 여기서 서로 치열한 경쟁과 낮은 입찰가격으로 상당한 손실을 봤다는 것이다. 전문가들은 한국 기업들의 비즈니스 모델에서 문제점을 찾았다.유럽의 건설사는 프리미엄을 얹어 입찰가를 적어내지만 한국 기업은 수수료 합계를 추산해 유럽 경쟁사보다 훨씬 저렴한 가격으로 입찰을 따냈다는 것이다. 이런 방식은 공사가 예정대로 진행되고, 비용을 최소화해야 이익이 남는다. 하나만 어긋나도 심각한 손실을 입는다. 한국 건설사들의 2009~11년 중동 입찰계약에 따른 손실은 2015년까지 계속될 것이라고 FT는 익명의 전문가를 인용해 전망했다.

건설업계 승자의 저주 되풀이?조선 빅3의 새 성장동력으로 각광받는 해양플랜트에 대해서도 비슷한 우려가 나온다. 업계에서는 조선소가 기본적으로 선박 건조를 위해 만들어진 만큼 해양플랜트 수주가 많은 게 좋은 것만은 아니라고 본다. 해양플랜트는 개별적으로 건조하는 구조물 특성이라 상선 건조와 다르다. 해외 건설 수주처럼 상황에 따라 수익이 크게 변할 수 있다.같은 상선을 10척씩 시리즈로 수주하면 구매단계부터 비용을 줄일 수 있고 시너지 효과가 커 수익성이 더 좋다는 것이다. 퇴직한 빅3의 한 임원은 “상선 수주가 어려워지면서 해양플랜트 비중이 커질 수밖에 없지만 기본적으로 조선소가 정상적으로 돌아가기 위해선 상선이 50% 이상 받쳐줘야 매출 대비 10% 이상의 영업이익이 나올 수 있다“고 지적한다.중국과 일본은 한국과 다른 모습이다. 한국보다 더한 조선 침체를 겪고 있는 중국은 정부의 지원 속에 업체간의 경쟁력을 따져 해양플랜트 시장 진출에 힘쓰고 있다. 일본은 필요할 경우 친환경 선박의 공동설계를 추진하는 등 조선소들끼리 협력을 강화해 한국과 대조적이다.2000년대 초 상선도 저가 수주 논란이 있었다. 그때는 국내 메이저 조선소 간의 경쟁이 아니라 일본·중국과의 경쟁이 더 치열했다. 익명을 요구한 조선 담당 애널리스트는 “해양플랜트를 건조할 수 있는 조선소는 세계에서 ‘한국 빅3’ 밖에 없는데 매번 해외 입찰마다 수주 경쟁을 하면서 발주사의 낙찰가격을 스스로 끌어내리는 형국”이라며 “앞으로 승자의 저주가 현실화 될까 걱정”이라고 지적했다.업계에서는 빅3가 정도의 차이만 있을 뿐 적자를 감수하고 건조 중인 해양플랜트를 보유하고 있을 것으로 보고 있다. 이는 그대로 수익성에 반영돼 실적 회복의 발목을 잡는다. 지난해 3분기 순손실을 기록한 현대중공업을 비롯해 빅3의 실적이 부진한게 해양플랜트 대거 수주에 따른 부메랑 효과라는 것이다.

TEU Twenty-foot equivalent unit의 약자다. 20피트 컨테이너 한개 단위를 국제적으로 표기한 용어다. 1000TEU 라고 하면 20피트 컨테이너 1000개를 적재하는 것을 말한다.