상속 때 배우자에게 미리 재산 떼주는 민법 개정안 논란, 황혼 이혼 대비 연금 분할도 관심 커져

▎JTBC 예능프로그램 ‘님과 함께’에서 가상 부부로 출연 중인 탤런트 임현식과 박원숙은 젊은이들 못지 않게 알콩달콩 데이트를 즐기고 있다. 이 프로그램은 황혼 결혼·이혼이 늘면서 시청자의 공감을 얻고 있다. |

|

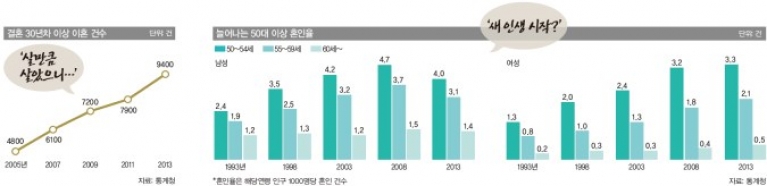

서울에 사는 김태숙(61)씨는 아파트 단지 배드민턴 동호회에서 만난 남편과 지난해 결혼했다. 전 남편과 사별한 지 9년째 되던 해였다. 새 남편과 처음 만난 건 2012년. 서로 마음을 맞춰가며 데이트도 즐겼지만 두 딸의 눈치를 살피느라 섣불리 결혼 얘기를 꺼내지 못했다.김씨는 “1년 넘게 고민하다 말을 꺼냈는데 딸이 왜 그런 걸 숨겼냐며 우리가 먼저 인사를 드리겠다고 반색해 용기를 내게 됐다”며 “딸 둘 시집을 보낸 뒤 혼자 있는 집이 너무 쓸쓸했는데 남편과 배드민턴도 치고, 여행도 다닐 수 있어 좋다”고 말했다.통계청이 발표한 ‘결혼·이혼 통계’에 따르면 50대 이상 황혼 결혼은 꾸준히 늘고 있다. 50대 후반(55세~59세) 기준으로 1990년 1.7건에 불과했던 남성의 혼인율(해당연령 인구 1000명 당 혼인 건수)은 지난해 3.1건으로 크게 늘었다. 같은 연령대 여성의 혼인율 역시 0.7건에서 2.1건으로 늘었다.‘늘그막에 민망하게’라며 재혼을 기피하던 분위기가 사라지는 추세고 ‘100세 시대에 걸맞게 새로운 반려자를 찾는 게 삶의 질을 높이는 방법’이라는 사회의 부추김도 한 몫 한다. ‘내 나이가 어때서, 사랑에 나이가 있나요~’라는 가사를 담은 오승근의 ‘내 나이가 어때서’라는 노래가 최근 큰 인기를 끈 것은 이런 변화를 잘 보여준다.이미 집을 소유한 경우가 많고, 재산도 어느 정도 축적된 상태라 결혼에 대한 경제적 부담은 크지 않다. 젊은 처녀·총각이 결혼하는 것만큼 결혼식에 큰 돈 쓸 일도 없다. 문제는 자녀가 반대하는 경우다. 주로 돈(상속) 때문이다. 실제로 결혼정보회사 바로연이 최근 설문조사에서 60세 이상 남녀 회원 276명을 대상으로 ‘재혼을 결정할 때 가장 걱정되는 것이 무엇이냐’고 물었더니 ‘재산 상속 문제(20.5%)’라는 답변이 ‘자식 및 주변 사람들의 시선(24.1%)’ 다음으로 많았다.

상속 전문가인 정현석 변호사는 “보통 자녀가 많고, 재산이 많을수록 분쟁 가능성이 크다”며 “자녀들이 기쁘게 받아들이면 별 문제 없지만 상속 문제로 반대하고 나서면 재혼을 추진하기가 쉽지 않다”고 말했다.

자녀·재산 많을수록 분쟁가능성 커올 초 법무부에서 추진 중인 상속 관련 민법 개정안의 내용이 알려지면서 자녀들의 우려는 더 커졌다. 이번 개정은 본격적인 고령화 사회가 시작됐으니 배우자 한 명이 사망하더라도 남은 배우자가 예전처럼 살 수 있는 삶의 질을 보장하자는 취지다. 개정안의 핵심은 생존 배우자에게 ‘상속 재산의 50%를 먼저 떼주는’ 선취분(先取分) 개념이다.예를 들어 7억원의 재산을 가진 A씨가 딸(D) 하나를 둔 B씨와 재혼했다고 하자. A씨에게도 아들(C)이 한 명 있다. 재혼한 뒤 5년이 지났고 그 사이 재산은 6억원 더 늘어 13억원이 됐다. A씨가 사망한 경우 B씨는 결혼 기간 중 늘어난 6억원 중 50%(3억원)를 일단 선취분으로 받는다.나머지 10억원(결혼 전 재산 7억원+ 결혼 후 증가액 중 선취분을 제하고 남은 3억원)은 B씨와 아들 C씨가 법정상속 기준(1.5대1)에 따라 나눈다. B씨는 6억원, 아들은 4억원이다. 결론적으로 13억원 중 재혼한 아내가 9억원, 친아들이 4억원을 상속하는 셈이다.문제는 그 다음이다. B씨의 딸 D씨는 A씨와 혈연관계가 없어 A씨의 유산은 상속받을 수 없지만 B씨가 사망할 경우 9억원은 모두 D씨의 몫이다. A씨의 재산을 친아들인 B씨보다 두 배 이상 많이 받는 셈이다. 친자녀 입장에서는 억울할 만하다. 상속재산의 액수가 크거나 가업을 승계해야 하는 경우엔 걱정이 더 크다. 아직 개정안이 확정된 건 아니다. 현재 법무부 산하 민법 상속편 개정특별분과위에서 부작용을 최소화하기 위한 토의를 진행 중인 것으로 알려졌다.물론 상속은 합의가 우선이다. 가족 간 합의가 잘 이뤄지면 문제될 게 없지만 재혼 가정의 특성상 상속인이 죽고 난 뒤에는 다툼이 일어날 가능성이 크다. 정 변호사는 “죽기 전에 미리 합의서를 써 두거나 상속 전에 미리 재산을 증여해 분쟁의 소지를 줄이는 것도 한 방법”이라며 “미리 예방책을 마련해둬야 자녀도 불만 없이 부모의 새 결혼생활을 지지할 수 있다”고 말했다.황혼 결혼만큼 늘어난 게 황혼 이혼이다. ‘검은 머리 파뿌리’라는 말이 무색하다. 통계청에 따르면 2005년 4800건이던 결혼 30년차 이상 이혼 건수는 지난해 9400건으로 약 두 배로 늘었다. 황혼 이혼 건수가 신혼 이혼 건수를 추월한 지도 꽤 됐다. ‘이제 와서 뭘’이란 생각보다는 ‘더 이상 참고 안 산다’는 생각에 더 힘이 실리는 분위기다. 특히 남편의 은퇴 이후 이혼을 선택하는 부부가 늘고 있다.집안을 자신만의 성으로 인식하는 여성들은 남편이 집에 있으면 불편함을 느끼고, 이게 부부싸움으로 이어지는 일이 많다. 이유정 변호사는 “자녀를 다 키워 시집, 장가 보내고, 남편의 퇴직 시기와 맞물릴 때 많은 중년 여성이 이혼을 고민하는 것 같다”며 “남은 인생이라도 자유롭게 살고 싶다는 심리가 작용한다”고 말했다.

이혼으로 생긴 목돈 창업·투자는 금물30~40대의 이혼이야 당장 벌어놓은 돈이 없어도 고정적인 수입이 있으니 큰 걱정이 없다. 하지만 황혼 이혼은 ‘노후의 삶의 질’과 직결된다. 재산 분할만큼 중요하게 따져야 할 것이 연금 문제다. 부부 한 사람의 명의로 연금을 가입한 경우엔 노후준비에 지장이 생길 수 있다.이 변호사는 “여성의 수명이 남성보다 길기 때문에 아내 명의로 연금에 가입한 경우가 많은데 이혼 후 연금을 다 넘겨주고 나서 경제적 어려움에 처하는 남성이 제법 많다”며 “미리 각자의 명의로 연금을 가입해 두거나 이혼 전에 연금을 정산해 둬야 한다”고 말했다. 국민연금은 이혼 후 분할 수급이 가능하지만 공무원연금이나 일부 사학연금 등은 아예 분할 제도가 없다. 유승희 새정치연합 의원이 분할 제도 도입에 관한 법률 개정안을 제출한 상태지만 아직 통과되지 않았다.전문가들은 이혼에 따른 재산 분할로 목돈을 만지게 될 경우에도 철저히 노후대비에 초점을 맞춰야 한다고 조언한다. 한 재무설계사는 “이혼 후 생긴 약 3억원의 목돈을 주식 등에 투자했다가 모두 잃고 어려움에 처한 여성 고객을 봤다”며 “남성이나 여성이나 노년엔 마땅한 수입원이 없기 때문에 최소한의 안전장치를 마련해둬야 한다”고 말했다. 확실한 정보 없이 창업 등에 나서는 것도 금물이다.