지난 8월 2일 저녁 서울 창천동 연세로의 K치킨 가게. 직장인 김도훈(35·양천구)씨는 친구들과 만나 술잔을 기울였다. 그는 한 달에 서너 번은 꼭 신촌에서 저녁 약속을 잡는다. 이유가 있었다. 그는 “서울 서남부 지역에서 자란 우리 또래에게 신촌은 젊음과 낭만의 상징이라는 추억이 있다”면서 “요즘 들어 부쩍 신촌 유동인구가 많아지고, 활력이 생긴 느낌”이라고 말했다. 실제로 평일 저녁임에도 이날 신촌 연세로 일대는 인파로 북적였다. 화장품 가게 점원 유모(27·여)씨는 “올해 들어 유동인구가 20~30% 정도는 늘어난 것 같다”면서 “홍대 쪽에서 주로 쇼핑을 하던 중국인 관광객들도 신촌을 많이 찾고 있다”고 말했다. 건물마다 빠지지 않고 자리잡은 커피숍과 화장품 가게는 발 디딜 틈 없이 사람들로 빼곡했다.침체의 늪에 빠져있던 신촌 상권이 부활의 기지개를 켜고 있다. 2014년 연세로에 차가 다니지 않는 ‘걷고 싶은 거리’가 조성되면서다. 서대문구와 상인들이 물총과 맥주 축제 등 다양한 이벤트를 기획하면서 사람들이 신촌을 다시 찾고 있다. 주변 상인들과 부동산 업계에서는 신촌 상권이 잃어버린 옛 명성을 되찾을 수 있을지 모른다는 기대감이 모락모락 피어 오르고 있다.

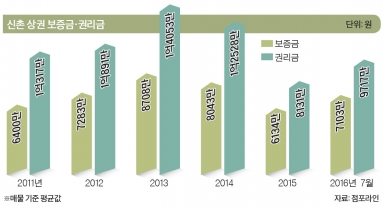

2000년대 이후 ‘신촌스러움’ 사라지면서 시들2000년대 전까지만 해도 신촌은 명동·종로와 더불어 강북 최고의 상권이었다. 연세대·서강대·이화여대 등 대학이 밀집한데다, 최신 유행과 거리 문화를 상징했다. 유행가 가사나 제목에 ‘신촌’이 단골로 등장할 정도였다. 지하철 신촌역 출구나 홍익문고, 현대백화점 앞 시계탑 앞에는 연인과 친구를 기다리는 사람으로 인산인해를 이뤘다.그러나 신촌은 2000년대 이후 몰락의 길을 걷기 시작했다. 상권이 커지면서 임대료가 가파르게 치솟았다. 영세 상인들이 감당할 수 있는 수준을 넘어서자, 역사와 전통을 자랑하던 음식점과 이름 모를 카페들은 하나둘 자취를 감추기 시작했다. 대형 프랜차이즈 업체들이 그 자리를 대신했다. 명동이나 종로와는 다른 ‘신촌스러움’을 기대했던 사람들에게 바뀐 신촌은 찾을 이유가 없는 평범한 거리가 됐다.2014년부터 연세대 신입생들이 신촌을 떠난 것은 결정타였다. 송도국제캠퍼스로 1년 간 의무적으로 통학하게 되면서 인근 상인들의 시름은 더 깊어졌다. 15년 간 인근에서 식당을 운영해온 박모(53)씨는 “갓 입학한 학생들이 친구 불러서 밥도 먹고 술도 한 잔 하기 때문에 이 지역 최대 소비층은 1~2학년생들”이라면서 “3~4학년은 취업이다 뭐다 도서관에 틀어박혀 있기 때문에 매출에 큰 도움이 되지 않는다”고 말했다.이렇게 암울했던 신촌 상권 부활의 날갯짓은 어디에서 시작됐을까. 주변 상인들과 부동산 업계는 2년 전 조성된 ‘걷고 싶은 거리’가 최근 조금씩 자리를 잡으면서 나타난 현상이라고 입을 모은다. 서대문구는 2014년 1월 신촌 오거리에서 연세대 앞까지 이어지는 연세로의 왕복 4차선 도로를 2차선 도로로 줄이고 보행도 폭을 최대 8m로 넓혔다. 주말에는 차량이 다니지 않고, 평일에도 버스만 오갈 수 있다. 서대문구 관계자는 “70∼80년대 젊음과 낭만의 상징이었던 신촌 연세로는 90년대 후반부터 무분별한 상업화로 이미지가 실추되고, 꽉 막힌 도로와 비좁은 보도, 난립한 노점상과 각종 장애물 등으로 방문객이 급격히 감소하며 지역 상권도 쇠퇴했다”고 사업 배경을 설명했다. 차량이 사라지면 유동인구도 줄어들 것이라는 우려도 있었지만, 막상 뚜껑을 열어보니 반대였다. 차가 사라진 공간은 다양한 문화 행사가 열렸고 인파가 몰렸다. 연세로에서는 2014년 122회, 2015년 513회 이르는 문화공연이 개최됐다. 특히 지난해 맥주 축제에서는 3619명이 동시 건배를 하는 한국 기네스 기록을 세웠다.신촌의 변화는 현재 진행형이다. 서대문구 관계자는 “지난 7월 26일에는 연세대 앞 지하보도에 문화예술인과 청년 창업인을 위한 ‘창작놀이센터’가 개관했다”면서 “내년에는 문화발전소를 건립, 예술가, 청년, 창업인, 지역 주민을 연결해 신촌 지역에 활력을 불어넣어 새로운 관광자원을 창출할 것”이라고 말했다.유동인구가 증가하면서 신촌 일대 상가 거래도 올해 들어 오름세로 돌아섰다. 점포라인에 따르면 신촌 일대 상권의 지난해 보증금과 권리금이 각각 6134만원과 8131만원이었지만 올해 7월 현재 1000만원가량 올라 각각 7103만원과 9717만원이 됐다. 물론 상가 임대료가 오르는 것 자체만으로 상권 부활을 단정할 수는 없다. 한창 침체기였던 2011~14년에도 꾸준히 보증금과 권리금이 올랐다. 당시 평균 보증금이 8000만원(13~14년)을 넘기면서 영세 상인들이 신촌을 떠나는 계기가 됐다. 하지만 올해 상승은 상권 쇠락을 반영한 지난해 임대료가 정상 수준으로 회복됐다는 분석이 지배적이다.임대료가 올랐다지만 여전히 홍대 상권보다는 상대적으로 저렴하기 때문에 홍대에서 신촌으로 이동하는 상점도 생겨나고 있다. 홍대 입구에서 10년 간 수제 액세서리 가게를 운영하던 한모(42)씨는 지난해 가게를 신촌으로 옮겼다. 유명 화장품 업체가 상가 주인에게 월세를 30% 올려주겠다고 해 쫓겨났다. 한씨는 “신촌 쪽이 임대료가 상대적으로 저렴한 데다, 아직 대형 상가가 적어서 해볼 만하다고 판단했다”고 말했다. 신촌 상권의 지형도 조금씩 바뀌고 있다. 인근 부동산 관계자는 “업종과 지역에 따라 수혜를 보는 사람도 있는 반면, 타격을 입은 곳도 있다”면서 “차량 이동이 금지되면서 고급 식당이나 유흥주점의 발길은 뚝 끊긴 반면, 편의점이나 길거리음식점은 대박이 나고 있다”고 말했다.

홍대서 신촌으로 이사 오는 가게도 늘어활력을 찾아가고 있는 신촌. 그러나 아직 한계를 지적하는 목소리도 적지 않다. 우선 걷고 싶은 거리 지역의 유동인구가 집중되면서 다른 지역은 소외되는 현상이 나타나고 있다. 신촌역(2호선) 1번 출구 근처, 신촌로터리-동교동 삼거리 방향에서 노점을 운영하는 상인은 “걷고 싶은 거리가 생기면서 오히려 차량이 다니는 큰 길 쪽 유동인구는 확 줄었다”면서 “매출이 반 토막이 나서 장사를 접어야 하나 고민하고 있다”고 말했다.걷고 싶은 거리에서 먹고 즐길 수 있는 문화의 거리로 한 단계 업그레이드가 돼야 한다는 지적도 나온다. 인근 H부동산 박모 대표는 “임대료와 보증금이 오르고 사람이 몰린다고 상권이 살아났다고 판단하기엔 이르다”면서 “올해 상반기만 봐도 신촌 상권 절반 정도가 업종이 바뀌었는데, 장사가 잘 된다면 이런 일이 가능하겠느냐”고 비판했다. 그는 “서대문구가 나서서 차 없는 거리로 사람들을 끌어 모았지만 이제는 어떻게 이 사람들에게 지갑을 열게 할 것인지를 고민해야 한다”고 덧붙였다.