철공소 골목으로 알려진 문래동의 별칭은 ‘시간이 멈춘 동네’다. 비교적 옛 모습을 그대로 간직하고 있어서다. 김진국(38)씨는 어릴 적 추억이 남아있는 문래동 골목 길에 누나와 함께 카페를 차렸다. “골목 찾는 재미에 오는 손님이 적지는 않지만 북적이는 정도는 아니다.” 문래역 7번 출구에서 나와 200m 정도 걷다 보면 보이는 망치와 못 모양의 조형물이 보인다. 문래동 예술촌 골목 초입이다.하지만 찾기 쉽진 않다. 조형물이 놓인 도로에서 한 블록 들어간 골목에 문래동 예술촌과 상권이 형성돼 있기 때문이다. 지난 7월 29일 찾은 문래동 골목엔 한낮이었지만 사진 출사 나온 사람과 커플이 여럿 보였다. 사진 촬영을 바라보던 한 공방 대표는 “문래동 예술촌은 사진 찍는 이들에게 출사 1번지”라고 귀띔했다.시간이 멈춘 동네라지만 부동산 값은 변했다. 2012년 이후 10% 내외로 등락을 보였던 임대료는 지난해에만 30% 정도 올랐다. 문래동 2가에서 만난 상인 진소영(32·여)씨는 “올랐다고 해서 처음 상가 보러 다닐 때 긴장했는데 아직은 상업지구와 비교해 임대료가 저렴한 편”이라고 말했다. 이유는 유동인구와 접근성. 지하철역이 가깝다곤 하지만 저녁이 되면 이 지역은 공동화 현상이 발생한다.골목에 위치한 철공소에서 일하던 직원들이 모두 퇴근하고 나면 상주 인구가 거의 없기 때문이다. 주차장 시설이 없기 때문에 지하철역을 제외하곤 접근성도 좋지 않다. 주변 부동산 중개업소 3곳에 물어보니 33㎡(10평) 규모의 공간 월 임대료는 70만원 수준으로 다른 상권에 비해 저렴했다. 보증금도 3000만원 수준이었다.“문래동을 나가는 사람은 거의 없어요.” 한 골목 끝에 자리한 커피숍을 운영하는 이모씨의 말이다. 최근 언론에서 상가·임대료에 밀려 문래동을 떠나는 예술인이 늘고 있다는 기사가 자주 나오고 있는데 이는 사실과 다르다는 것이다. “공장 분들이 상가로 인해 피해를 입는다는데 사실은 공장 직원 분들과 관계가 좋다. 오랫동안 삶의 터전으로 삼고 있는 작가들 역시 떠나거나 하지 않는데 언론에서 마치 갈등이 있는 것처럼 부추긴다.” 실제 인근 공장 관계자 몇 사람과 이야기해 보니 이씨의 말처럼 상가와 공장 간 갈등은 별로 없었다.

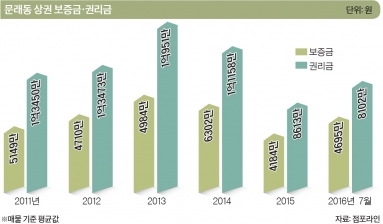

문래예술공장 열면서 예술가들 몰려다만, 공장 주인들은 임대료 상승에 부담을 느낀다고 했다. 문래동 2가에 위치한 A 철근공장 주인 서모씨의 말이다. “얼마 전 주인이 임대료를 2배 가까이 올려달라고 해서 나갈지 고민 중이다. 이렇게 임대료를 갑자기 올려달라고 한 적이 없다. 다른 생각이 있는 것 같다.” 예술촌 인근에 자리한 부동산 중개업소 주인 박모씨 역시 “오늘만 커피숍·음식점 알아봐달라는 전화가 여러 통 왔다”며 “요즘 문래동 건물주들의 마음이 들썩이는 건 사실”이라고 말했다. 예술촌엔 가게를 열기 위해 새롭게 단장하고 있는 공장이나 빈 창고가 확인한 곳만 10곳 가까이 됐다.사진 출사를 나왔다는 진영우(31)씨는 “여유 있고 여기저기 재미난 낙서가 있는 골목길, 철강소 공장 특유의 냄새 등 서울에서 쉽게 경험하기 어려운 것이 많아 몇 년 전부터 문래동 골목을 찾는다”고 말했다. 예술촌 작가들과 상인들은 문래동을 찾는 젊은층의 발걸음을 지속시키기 위해 야시장이나 플리마켓 등 다양한 행사를 열고 있다. 행사 중엔 문래동 상가에서만 사용 가능한 화폐를 만들어 통용하는 등 재미난 콘텐트를 발굴하기 위한 시도도 이어진다.문래동은 전국에서 단일 지역으론 예술인들이 가장 밀집한 지역이다. 예술촌으로 불리는 문래동 3가에만 작업실이 100여 개가 있다. 좁은 골목 사이로 카페뿐 아니라 햄버거 가게, 일본식 가정집, 백반집 등 음식점도 다채롭게 자리잡고 있다. 인근 부동산 중개업소 관계자는 “아직 기대감을 가지고 들어오는 상가와 임대료 수익을 기대하는 건물주는 많지만 골목을 찾는 사람이 급증하거나 식음료 장사가 아주 잘되는 수준은 아니다”라고 말했다. 오래된 옛 골목이다 보니 무허가 건물도 꽤 있다. 이 부동산 관계자는 “이 골목에서 매매는 1년 반 전쯤 3.3㎡당 1900만원 정도에 거래된 게 마지막”이라고 덧붙였다.김순미(53·여)씨는 2년 반 전에 나무 공방 ‘문패공방’을 차리며 문래동 골목 사람이 됐다. 김씨는 “핫플레이스라고 하지만 소문만 무성하고 아직 권리금도 제대로 형성돼 있지 않다”며 “예술인들이 주축인 골목이라 뭉치기도 쉽지 않다”고 말했다. 실제로 점포거래 전문업체 점포라인이 조사한 문래동의 권리금은 2014년 1억1000만원(100㎡) 대를 유지했지만 지난해에는 8100만원 대로 떨어졌다. 보증금 역시 같은 기간 6300만 원에서 4700만원 대로 내려갔다. 이에 대해 한 부동산 관계자는 “최근 서울 주요 상권 보증금과 권리금은 대부분 하락세라 문래동만의 현상은 아니다”라고 설명했다.문래동이 주목 받기 시작한 건 2010년 서울문화재단에서 젊은 예술가들을 지원하기 위한 문래예술공장을 열면서부터다. 당시만 해도 빈 공간이 많았지만 최근엔 작가들의 작업 공간이 아닌 카페나 음식점을 운영하기 위한 문의가 더 많다.

카페·음식점 운영 문의 늘어문래동 3가 도로 건너편의 문래동 2가 역시 뜨는 지역이다. 이 골목에서 8년 간 건축 일을 한 최문정(37·여)씨는 요즘 70년 정도 된 198㎡(약 60평) 정도 규모의 공장을 임대해 433팩토리라는 펍을 준비하고 있다. 최씨는 “문래동을 찾는 발걸음이 느는데 붙잡아둘 수 있는 곳이 없어 고민하다 준비하게 됐다”면서 “저녁이 되면 공장 근로자들이 싹 빠져나가 오히려 주차가 용이하고 신도림과도 가까워 충분히 수요가 있다고 생각한다”고 말했다.문래동 상권이 예술가들을 중심으로 성장한 홍대와 같은 상권으로 성장할지는 아직 미지수다. 부동산114 상가통계담당 김민영 연구원은 “철공소 지역이 골목을 기반으로 하고 있다는 점에서 상권 개성이나 특수성이 강하지만 주거지를 바탕으로 성장한 홍대와 달리 저녁이 되면 근로자가 빠져나가기 때문에 상권을 찾을 기본 수요를 확보하기까진 시간이 더 필요해 보인다“고 분석했다.