테슬라, 시장점유율 46%로 연 2000억 혜택 예상... 비효율적 보조금 정책 손봐야

▎사진:테슬라코리아 |

|

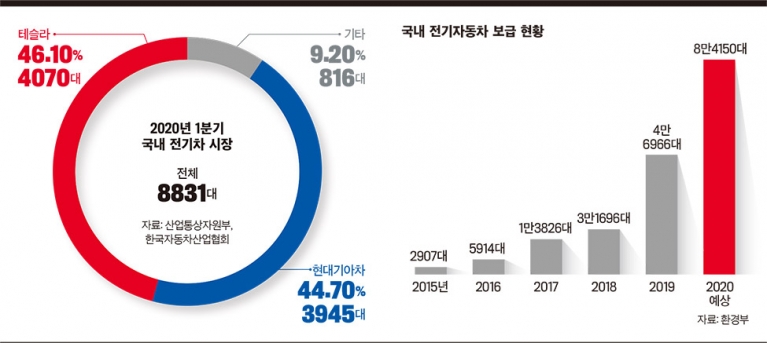

국내 전기자동차 시장에서 ‘재주는 곰이 부리고, 돈은 테슬라가 가져간다’는 지적이 나오고 있다. 정부와 지자체 보조금을 등에 업고 국내 전기차 시장이 성장하고 있는 가운데 테슬라가 시장의 절반을 장악할 만큼 급속히 크면서 보조금을 빨아들이고 있기 때문이다. 국고보조금이 사실상 해외로 빠져나가면서 국내 경기 활성화 측면에서 크게 도움이 되지 않을 것이란 우려도 제기된다.환경부 자료에 따르면 2019년 한 해 동안 국내에서 팔린 전기차는 4만6966대를 기록했다. 2011년 판매량(338대)보다 150배 가까이 늘었다. 10년 동안 전기차 누적 판매대수도 10만대를 넘어섰다. 전기차 시장이 커진 원인으로는 전기차 충전시설 확대, 배터리 기술의 발달 등이 거론되지만, 정부가 제공하는 막대한 ‘보조금’이 가장 중요한 요인으로 꼽힌다.

美·中에선 가격 할인, 한국선 고가정책국내에서 전기차를 구매할 때 지원 받을 수 있는 국고보조금과 지방자치단체 지방비를 더하면 최대 1800만원에 달한다. 올해 국비보조금 상한액은 820만원, 지자체 보조금은 최대 1000만원에 이르는 것으로 파악됐다. 현대차에서 판매하는 전기차 ‘코나EV 기본형’ 출고가는 4690만원인데, 경북에서 보조금 혜택을 받아 구입하면 2870만원에 구입할 수 있다. 무려 1820만원이나 혜택을 볼 수 있다. 올해 정부가 책정한 전기차 보조금 예산은 약 8000억원, 지자체 보조금은 약 2500억원이다. 전기차 보조금 총액이 1조원을 웃돈다.중요한 것은 해외 전기차 업체들의 성장세가 가팔라지면서 보조금이 국내가 아닌 해외로 빠져나갈 수 있다는 점이다. 올해 1분기 국내 전기차 판매량은 8831대를 기록했다. 이 가운데 테슬라의 전기차 판매 대수는 4070대로 점유율은 46%를 넘어섰다. 지난해 1분기 테슬라 전기차가 국내에서 불과 200여대 팔리며 점유율이 약 4% 수준이었던 것과 비교하면 가파른 성장세다. 현대·기아차는 3945대를 팔아 44.7%로 뒤를 이었다.테슬라가 현대·기아차와 국내 전기차 시장을 양분할 만큼 성장한 셈이다. 이 추세로 판매가 계속되면 상용전기차 등에 투입되는 보조금을 제외하고 테슬라로 흘러 들어가는 세금이 2000억원에 달할 수 있다는 전망이 나온다.문제는 테슬라가 우리 국민 세금에서 나온 보조금을 받으면서도 국내 소비자를 차별하고 있다는 논란이다. 미국, 중국 등 해외에서는 값을 내려 전기차를 판매하면서도 유독 한국에서 는 고가정책을 유지하고 있기 때문이다. 지난 5월 27일(현지 시각) 테슬라는 미국에서 보급형 전기차 ‘모델3’ 가격을 2000달러(약 250만원) 내렸다. 모델3의 기본 판매가는 3만9990달러에서 3만7990달러(약 4700만원)로 떨어졌다. 중국에서도 지난 4월 모델3 판매가를 인하했다. 기존 32만3800위안에서 29만 위안(약 4900만원)대로 10%가량 떨어뜨렸다.반면 국내에선 모델3 기본 가격이 5369만원으로 변동이 없는 상황이다. 모델S 등 고급 모델은 가격을 570만원 내렸지만, 생색내기용이라는 비판도 있다. 국내에서 팔리는 테슬라 모델 중 96%가 ‘모델3’라는 점을 고려하면 사실상 인하 효과가 없다는 것이다. 그동안 테슬라는 자사 전기차 전용 급속충전소(슈퍼차저)를 무료로 제공했는데, 유료 전환 계획을 밝히면서 자동차 가격 인하 효과는 더 적어진다는 견해도 있다.이에 대해 테슬라코리아 관계자는 [이코노미스트]와의 통화에서 “북미 시장을 제외한 지역에서는 대부분 할인 판매하지 않고 있다. 한국만 차별한다는 지적은 사실과 다르다”고 말했다. 그는 “다만 해외에서 생산한 제품을 국내로 들여와 팔 때 운송이나 관리 등 비용이 발생하기 때문에 나라마다 가격이 다를 수 있다”고 설명했다.

“자동차회사와 일부 소비자 위한 보조금” 지적도일각에서는 자동차 회사와 일부 소비자만 수혜를 보는 보조금 정책을 전반적으로 손볼 필요가 있다는 지적이 나온다. 전기차를 구입하는 소비자는 비교적 경제력이 있는 계층인데, 여기에 한 대 1500만원 정도의 보조금을 주느라 1조원에 달하는 세금을 쓰는 게 타당하냐는 것이다.자동차업계 관계자는 “막대한 보조금이 가격 체계를 뒤틀고 있다”며 “소비자는 싼값에 전기차를 산다고 느끼는데, 보조금을 챙긴 자동차회사는 오히려 큰 이익을 보는 이상한 구조”라고 말했다. 결국 소비자 주머니에서 나간 세금이 보조금이라는 이름으로 자동차 회사의 배를 불리고 있다는 뜻이다. 이는 현대·기아차를 비롯한 국내 자동차 업체에도 해당하는 말이다.지난해 6월 정부가 ‘승용차 개소세율 한시 인하 방안’을 연장하며 발표한 세수 감소 효과는 1000억원이었다. 6개월 동안 개별소비세의 30%를 인하하는 내용이었다. 기한을 1년으로 늘리더라도 2000억원의 세수 감소 효과가 있다는 계산이 나온다. 전기차에 들어가는 보조금 총액의 20%에 불과한 수준이다. 개별소비세 인하 정책 역시 실효성 논란이 있지만, 전기차 보조금의 문제점과 비교하면 양해할 수 있는 수준이다.미국 정부는 제조사별로 20만대까지 전기차 보조금을 지급한다. 한 대당 7500달러(약 900만원) 정도다. 중국은 약 2만2500위안(약 390만원)의 중앙정부 보조금을 지급한다. 중국 각 지방정부가 이와 별도로 지급하는 보조금을 더해도 600만원을 넘지 않는다. 앞으로 보조금 규모도 축소할 방침이다. 중국 재정부는 올해부터 2022년까지 신에너지차 보조금을 전년보다 각각 10%, 20%, 30% 깎을 예정이라고 밝히기도 했다. 보조금 지급 대상도 판매가격 기준 30만 위안(약 5100만원) 이하 차량으로 제한했다.전문가들도 보조금 정책을 개선할 필요가 있다고 지적한다. 배충식 한국자동차공학회 부회장은 지난 5월 ‘자동차 기술 및 정책 개발 로드맵’ 발표회에서 친환경차 판매와 관련해 “보조금이나 세금감면에 기댈 경우 경제적 부담이 가중된다는 숙제가 있다”며 “2030년까지 보조금과 세금 혜택을 지금 수준으로 유지하면 53조원이 필요한 상황”이라고도 했다. 황성호 성균관대 교수(기계공학부)는 “국내 전기차 보조금 규모는 싱가포르, 프랑스 다음으로 높은 수준이지만 보조금 지급이 비효율적으로 운영되고 있다”며 “합리적인 보조금 지급 방안을 마련해야 한다”고 말했다.- 이병희 기자 yi.byeonghee@joongang.co.kr