수요 감소-정부 엇박자 정책-과잉 투자로 부실 커져 빚더미 속 무리한 사업 확장

▎김우중 전 대우그룹 회장. |

|

1994년 당시 10대 그룹 중 대우·쌍용·기아는 올해 명단에 없다. 규모가 쪼그라들어 순위에서 밀려난 게 아니다. 기업 도산으로 그룹 자체가 와해됐다. 대우는 1999년, 쌍용과 기아는 1997년 해체됐다.1994년 이들 기업의 규모는 결코 작지 않았다. 그룹 상장사 시가총액 기준으로 대우는 3위, 쌍용과 기아는 각각 5위와 7위였다. 특히 대우는 시가총액만 따지면 20년 전의 수치(6조2890억 원)만으로도 지금의 10대 그룹 순위 안에 든다. 이들 세 기업의 시가총액을 합치면 11조6880억원에 이른다. 그럼에도 1997년 외환위기의 파고를 넘지 못하고 1997~1999년 잇따라 쓰러졌다. 대마불사(大馬不死)의 신화가 무너진 것이다.눈에 띄는 점은 대우·기아·쌍용그룹 모두 자동차를 주력 사업으로 키우려고 했다는 것이다. 당시 주요 그룹은 주력업종제 적용을 받았다. 30대 그룹을 상대로 2~3개 업종 범위에서 주력업종을 자체적으로 결정한 뒤 여기에 포함되는 소수의 주력기업에만 여신관리·기술개발자금 및 공업용지 공급 등을 우대하는 제도다. 재벌기업의 문어발식 경영체제를 정리하기 위한 업종전문화 정책의 일환으로 1994년 도입됐다.당시 대우는 자동차·기계장치·유통을, 기아는 자동차·기계장치·철강, 쌍용은 자동차·비금속광물·에너지를 주력업종으로 선택했다. 이 가운데 기아는 사업 초창기부터 자동차 사업을 해왔지만 각각 유통과 비금속광물(시멘트)이 기존 주력사업이던 대우와 쌍용은 새로 진출한 자동차 사업의 비중을 기존 사업만큼 키운 것이다.또한 1994년은 삼성이 자동차 사업에 본격적으로 뛰어든 해다. 삼성의 경우 그룹이 해체되진 않았지만 결국 자동차 사업에서는 철수했다. 결과적으로 현대그룹을 제외한 당시 10대 그룹의 4개 자동차 회사가 문을 닫은 셈이다.

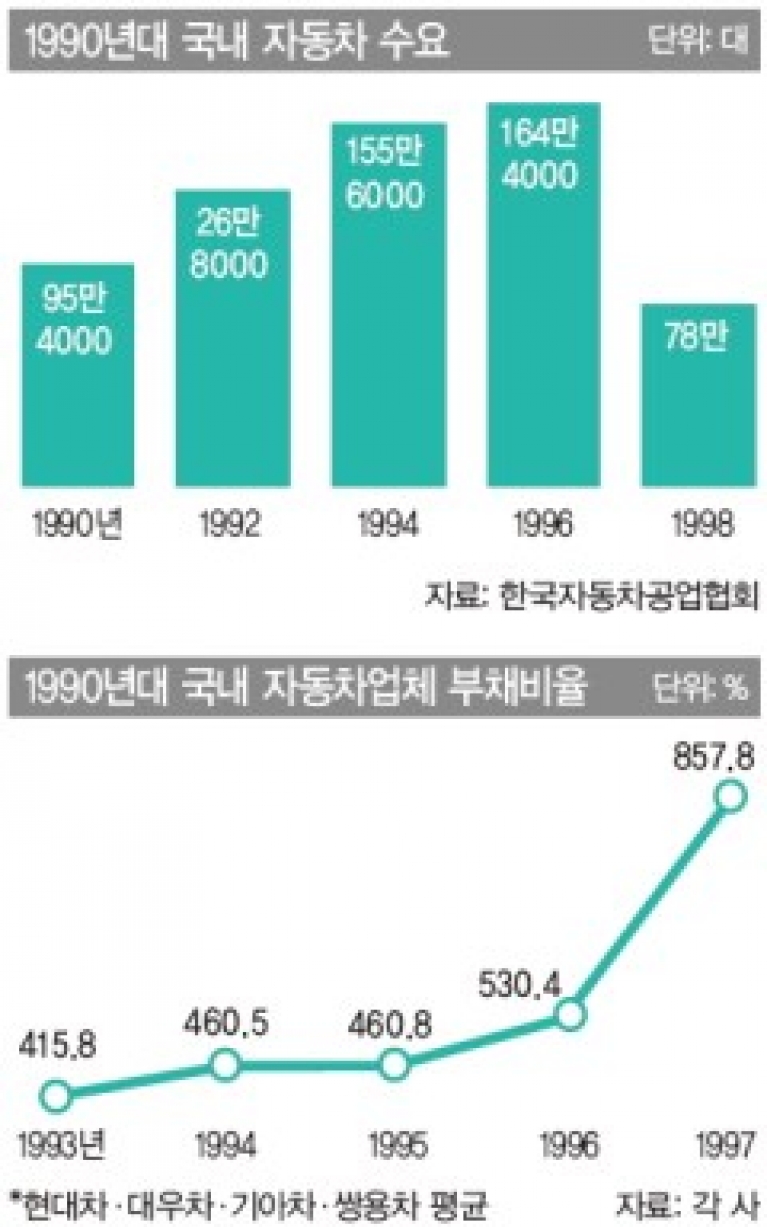

삼성도 철수하고 현대자동차만 살아남아당시 자동차 시장을 보면 1990년대 중반까지 국내 자동차 수요는 연 평균 9.1%의 성장세를 보였다. 자동차 생산량은 1990~1996년 연 평균 12.8% 증가했다. 그러나 1996년 정점을 찍은 자동차 시장은 내수가 감소하고 수출이 둔화되기 시작했다. 특히 1997년 외환위기를 거치며 생산량은 전년 대비 30% 이상 감소했다. 판매량 감소는 자동차 업체의 부실로 이어졌다.정부의 엇박자 정책도 이를 부추겼다. 1990년대 중반 이전까지는 자동차 시장의 신규 진입이 제한됐다. 그러다가 국내시장 과점으로 인해 자동차 업체의 경쟁력이 떨어지고, 산업 지원에 따른 미국과의 통상마찰 등 부작용이 생기자 정부는 신규 진입 제한을 완화했다. 실제로 1994년 삼성그룹이 승용차 시장이 진출했다. 그러나 이 때는 이미 자동차 내수·수출수요가 정체된 시기다.반면 공급은 넘쳐났다. 1980년대까지 자동차 업체들은 차종별 독점 체제를 유지했다. 그러다 1987년부터 정부가 산업합리화 조치를 폐지하면서 모든 자동차 업체가 전 차종을 생산하는 종합자동차 업체로 나섰다. 이 때부터 기아자동차는 잠시 중단했던 승용차 시장에 진출했고, 현대자동차는 승합차·특장차에, 대우자동차는 소형차 시장에 진출했다. 결국 1990년대 중반 자동차 시장은 수요는 정체된 상황에서 공급 과잉을 맞았다. 이것이 자동차를 주력산업으로 삼은 기업의 경영위기를 부추겼다.물론 시장 환경의 변화와 정부 정책의 실기(失期) 탓도 있지만, 대우·기아·쌍용 같은 거대 기업들이 도산까지 이른 데는 결국 비정상적인 경영 패턴의 책임이 크다. 1990년대 들어 자동차 업체가 너도 나도 전 차종을 생산하는 종합자동차 업체로 나서면서 이미 과잉 투자라는 비판이 제기됐다.최정표 건국대학교 경제학과 교수는 “이때 시장 전략적 제휴를 통해 비용을 절감하거나 시장 논리에 따른 구조개편을 단행해야 했지만 이들 기업은 이를 거부하고 팽창을 통한 생존전략을 세운 것이 화근이 됐다”고 말했다. 특히 이 때의 팽창은 사업성이나 경쟁력 강화보다는 비정상적인 경쟁구조에 대응하기 위한 양적 팽창이라는 경향이 강했다. 사업 다각화의 계기가 위험분산보다는 단순한 몸집 불리기 차원에서 이뤄진 것이다.자동차 기업으로 출발한 기아는 그룹의 외형을 불리기 위해 1990년대 들어와 빠르게 다른 업종에 진출하기 시작했다. 부도 직전 자동차 관련 16개 계열사 외에 건설 5개, 금융 3개, 연구·IT 3개, 특수강 1개 등 총 28개 계열사를 거느렸다. 그러나 1990년대 중반 이후 경기 부진으로 이들 계열사의 수익성이 나빠지면서 부채 규모가 급증했다. 특히 특수강과 아시아는 1995년 이후 만성적 적자를 보였다. 자동차도 1994~1997년 누적적자가 4340억원을 기록했다.1996년 이후 계열사 중 흑자를 낸 곳은 10개뿐이다. 나머지는 큰 폭의 적자를 기록했다. 더구나 과잉 투자는 대부분 차입에 의존한 것이다. 그룹의 부채는 1994년 8조6745억원에서 1997년 13조3895억원으로 무려 4조7114억원이 늘어 부채비율이 1168.2%에 달했다. 높은 부채비율은 경영위기의 결정적 요인이 됐다.쌍용은 시멘트와 건설이 주력업종이었지만 사업다각화 차원에서 동아자동차를 인수해 자동차 사업에 뛰어들었다. 그러나 투자 재원을 단기 자금과 회사채로 충당하는 등 무리하게 사업을 확장했다. 수요 정체와 과잉 공급으로 자동차 업체의 수익성이 악화되자 1992년 이후 적자 기업으로 전락했다. 1992~1996년 누적 적자가 1조541억원에 이른다. 결국 1997년 자동차를 매각했고, 이후 해체 수순을 밟았다.쌍용 역시 과다 차입과 과잉 투자의 함정에 빠진 것이다. 다만 기업의 도산이 단순히 과다 차입과 과잉 투자 때문이라는 인식은 주의해야 한다고 전문가들은 지적한다. 물론 우리나라의 부채비율은 해외 기업에 비해 높은 편이다. 기업경영이 투명하지 않고 자본시장이 크지 않아 주식을 통한 자본 확대가 어려운데다, 오너들도 경영권 방어를 위해 주식을 통한 자본 증대를 꺼리기 때문이다.

부채 줄일 시기에 대응 못한 게 결정적 패착그러나 높은 부채비율은 어제 오늘의 얘기가 아니다. 우리나라 제조업체 총 부채비율은 1970년부터 외환위기까지 크게 변화가 없다. 오히려 30대 재벌의 부채비율만 비교하면 지금 살아남은 기업집단의 부채비율은 730%인 것에 비해 해체된 기업집단은 50%에 불과하다. 그러다가 이것이 외환위기 직전인 1995년에는 역전돼 살아남은 기업집단은 340%, 해체 기업집단은 1090%가 된다.즉 부채가 얼마인가도 중요하지만 언제 부채를 짊어지고 있느냐가 결정타였다. 이에 대해 정균화 고려대 경영학부 교수는 ‘과다 차입과 과잉 투자가 우리나라 경제위기의 주범인가?’라는 논문에서 “1990년대 이전까지는 경영 여건이 안정돼 부채가 문제되지 않았지만 이후 환경변화로 영업위험이 증가했다”며 “대신 재무위험을 줄이기 위해 부채를 낮출 필요가 있던 시기에 이에 대응하지 못한 것이 실패의 원인”이라고 분석했다.