▎ⓒted.com |

|

시치미 떼도 소용없다. 춥고 배고프면 누구나 불행해진다. 대단한 이념이나 거룩한 예술도 춥고 배고프면 말짱 꽝이다. 그럼 반대로 등 따습고 배부르면 마냥 행복할까? 꼭 그렇지는 않은 것 같다. 억만장자가 백만장자보다 100배 더 행복하지는 않을 테니까 말이다. 한국의 1인당 국민소득은 1960년대 100달러 미만에서 이제 3만 달러에 육박했다. 등도 따습고 배도 부르다. 그런데도 그다지 행복해 하는 표정이 아니다. 왜일까?보통 국가간 잘 사는 정도를 비교할 때 1인당 GDP(Gross Domestic Product)가 인용된다. 우리나라의 경우에는 국정 목표로 3만불이니 4만불이니 하는 수치가 등장할 정도다. 하지만 GDP는 하늘에서 뚝 떨어진 신성불가침의 척도가 아니다. 20세기 초에 당시의 필요에 의해 만들어진 측정 도구일 뿐이다. 이제 세상이 많이 변했다. 21세기를 사는 우리는 고령화, 비만, 재난·재해, 기후변화와 같은 새로운 과제에 직면해 있다. 여기에 대응하기 위해서는 한 사회의 발전 정도를 측정할 수 있는 새로운 지표가 필요하다.

21세기에 부합하는 새로운 발전지표 필요

▎‘2030년 세상’ 강연 동영상. |

|

1934년 1월 4일, 사이몬 쿠즈네츠(Simon Kuznets)라는 한 젊은 경제학자가 미국 의회에 ‘국가 수익, 1929-1932(National Income, 1929-1932)’라는 보고서를 제출했다. 보고서 자체는 엄청 건조하고 지루하다. 그런데 이 보고서에는 당시에는 생소했지만 곧 엄청난 파급을 가져올 GDP라는 개념이 들어 있었다. 당시 미국은 대공황의 시련을 겪는 와중이었고 경제 재건이 최고의 가치였다. 때맞춰 등장한 GDP는 미국 경제가 무엇을, 얼마만큼 생산하고 있는지, 매년 경제가 얼마나 나아지고 있는지를 확연히 보여줬다. 그러니 당대의 정책 결정자들이 GDP에 반할 수밖에. 미국이 대 공황의 수렁에서 서서히 빠져 나오면서 GDP는 경제정책 수립의 핵심적인 지표로서 전 세계에 확산됐다.하지만 한 가지 잊은 게 있었다. GDP는 그저 편의상 계산된 수치라는 점이다. 쿠즈네츠 자신도 보고서 서론의 7페이지에서 ‘한 나라의 복지는 GDP와 같은 소득 측정법으로는 측정될 수 없다’고 경고한 바 있다. GDP는 경제적인 성취만을 재는 척도일 뿐 모든 의사결정의 지침이 되어서는 안 된다는 말이다. 그러나 우리는 쿠즈네츠의 경고를 간단히 무시했고, GDP가 국가의 성공 기준이 되는 세상에 살고 있다. 모든 것이 GDP로 측정되며, 사회는 더 많은 GDP를 창조해내는 엔진이 됐다.GDP는 완전무결하지 않다. 시장에서 거래되는 것만 반영하고 돈으로 환산되지 않는 여러 ‘사회적 가치’를 제외한다는 결정적 한계가 있다. 환경을 무시하고, 폭탄과 감옥이 증가하는 것을 사회적 성취로 간주한다. 행복이나 공정, 정의 등의 가치에 눈을 감고 귀를 닫는다. GDP의 북소리에 맞춰 행진하는 세상에 환경 오염과 자연 재해, 불만과 갈등, 고삐 잃은 분노가 넘쳐나는 것이 놀랍지만은 않다. 2010년 아랍의 봄(Arab Spring), 2011년 월가 시위(Occupy Wall Street)가 발생할 수밖에 없는 것이다.미국 비영리단체인 사회발전조사기구(Social Progress Imperative)를 운영하는 마이클 그린(Michael Green)은 국가의 발전 정도와 국민의 행복을 측정할 새로운 지표로 ‘사회발전지수(SPI: Social Progress Index)’를 제안한다. 경영의 구루라고 칭송받는 하버드 경영대학원의 마이클 포터(Michael Porter) 교수도 적극 동참하는 걸로 봐서 예사롭지 않다. SPI는 GDP에서 다루는 경제적 요소를 제외하고, 사회·환경적 측면에서 국가의 발전 정도를 잰다. 크게 ▶기본 욕구(영양 및 의료, 공기·물·위생, 주거, 안전) ▶웰빙 기반(기초 지식 및 정보통신 접근성, 건강, 생태계 지속 가능성) ▶기회(인권, 고등교육, 자유, 평등)의 3개 부문으로 나눠 점수를 매기고 이를 합쳐 종합 점수를 낸다.1인당 GDP가 비슷한 국가들 중에서도 SPI 점수는 현격히 차이가 난다. 1인당 GDP는 떨어져도 SPI는 훌륭한 국가도 있다. 2015년 1인당 GDP가 약 8만 달러인 쿠웨이트의 SPI는 100점 만점에 69점으로 세계 47위 수준이다. 그런데 이 점수는 1인당 GDP가 약 2만2000달러인 말레이시아(46위)와 동일하고, 약 1만8000달러에 불과한 우루과이(79점, 24위)보다 못한 수준이다. 개인이든 국가든 불행한 부자도 있고, 행복한 빈자도 있는 법이다.저개발국의 경우 1인당 GDP가 높아질수록 SPI도 급격히 높아진다. 일단 먹고 사는 게 급선무이기 때문이다. 재미있는 사실은 소득이 일정 수준 이상 상승하면 GDP가 늘어난다고 해서 그만큼 SPI가 증가하지는 않는다는 점이다. 그 수준부터는 국가와 사회가 어떤 부분에 초점을 맞춰서 어떤 정책을 끌고 가느냐에 따라 달라진다. 단순히 GDP가 높다는 것은 SPI의 세 척도 중 기본 욕구를 높이는 데는 도움이 되지만 GDP가 일정 수준 이상이 되면 웰빙이나 기회 요소가 사회 발전에 훨씬 더 중요한 요소가 된다.마이클 그린은 앞으로 15년 후인 2030년에 전 세계 평균 SPI가 현재의 61점에서 75점으로 높아지기를 바란다고 한다. 만만치 않다. 특히 GDP만을 올려봤자 SPI 점수는 61에서 62로 단 1점이 오를 뿐이다 (2015년 전 세계 평균 1인당 GDP 1만4000달러, 2030년까지 연평균 3%씩 성장을 가정해 딜로이트 컨설팅에서 추정). 하지만 SPI에 포함된 웰빙과 기회 측면의 요인들을 개선하면 얘기는 달라진다. 러시아는 풍부한 천연자원을 가지고 있지만 각종 사회문제가 상당하다. 중국은 세계 경제를 좌우하고 있지만 동시에 인권과 환경 문제에 둔감하다. 인도는 뛰어난 과학기술을 자랑하지만 아직도 수백만의 국민들이 화장실 없이 살고 있다. 결국 문제는 방법이 아니라 의지에 있다.

2030년 세계 평균 SPI 61→75점?

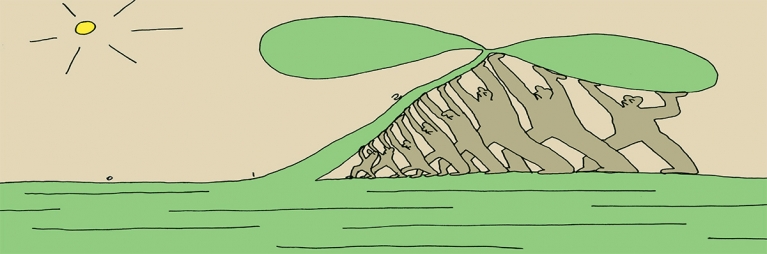

▎일러스트:중앙포토 |

|

2015년 조사대상 133개국 가운데 SPI 1위 국가는 노르웨이(88점)다. 사회·환경적 측면에서 가장 살기 좋은 나라인 것이다. 노르웨이에 이어 스웨덴, 스위스, 아이슬란드, 핀란드, 덴마크, 네덜란드 같은 유럽 국가들이 모두 10위권에 들었다. 비 유럽 국가들 중에서는 뉴질랜드, 캐나다, 호주가 10위권이다. 예상했던 대로다. 태어날 나라를 미리 정할 수 있다면 누군들 이런 나라들에 태어나고 싶지 않을까.그럼 한국은? 아니나 다를까 29위(78점)에 불과하다. 기본적 욕구 측면에서는 89점을 받았지만, 웰빙 76점, 기회 68점에서 점수를 많이 까먹었다. 등수 얘기만 나오면 중국, 일본 등수를 안 들춰볼 도리가 없다. 일본은 우리보다 한참 앞선 15위(83점)다. 다행히도 중국은 저만치 뒤쳐진 92위(59점)다.결국은 다 행복하자고 하는 일이다. 돈이 물론 중요하다. 하지만 돈이 ‘많아도’ 행복하지 않듯이, 돈이 ‘없어도’ 행복할 수 있다. 국가의 행복도 마찬가지다. 이제 양적 성장에서 질적 성장으로 전환해야 한다는 소리가 나온 지 꽤 됐다. SPI가 우리 사회를 질적으로 건강하고 행복하게 만들어가는 가이드라인이 되어 주기를 기대한다.

박용삼 - KAIST에서 경영공학 박사학위를 취득하고 한국전자 통신연구원(ETRI)을 거쳐 현재 포스코경영연구원 산업연구센터 수석연구원으로 재직 중이다. 주요 연구분야는 신사업 발굴 및 기획, 신기술 투자전략 수립 등이다.