거액 손에 쥐기까지 고비 많아 … 확정계약금·마일스톤·로열티 명확히 구분해야

▎지난 2016년 10월 2일 당시 이관순 한미약품 대표(왼쪽)가 서울 방이동 본사에서 열린 기자간담회에서 독일 제약사로부터 항암제의 기술수출 계약 해지를 통보받고도 이를 늑장 공시한 것에 대해 해명하고 있다. |

|

메디톡스가 차세대 보툴리눔 독소 ‘이노톡스’를 미국 제약사 앨러간에 기술수출한 것은 2013년 9월. 기술이전에 대한 총대가는 3억6200만 달러(약 3900억원)였다. 이 가운데 계약금은 700억원. 나머지 3200억원은 개발과 판매에 성공했을 때 받는 조건부 보수(마일스톤)였다. 말하자면 총계약금액 가운데 80%는 미래 유입이 불확실한 돈이었던 셈이다.

미래에 들어올지 아닐지 모를 불확실한 돈이 계약은 당시 한국 바이오·제약 업계에서는 가장 큰 규모의 기술이전이었다. 그래서 시장의 기대도 컸다. 메디톡스는 앨러간으로부터 마일스톤으로 2014년 1분기 약 150억원을 받았다. 많은 증권사 애널리스트가 앨러간이 2015년 4분기 글로벌 임상 3상에 들어갈 것이라고 예상했다. 2018년이면 피부미용 이노톡스를, 2019년에는 치료용 이노톡스를 상용화할 것이라고들 말했다. 2015년 4분기에 받을 마일스톤만 250억~300억원이 될 것이라는 데 이견을 제시하는 사람은 없었다. 상용화 이후에 돈은 더 들어온다고 했다. 일정한 판매목표를 달성할 경우 받는 마일스톤 덕분이다.이뿐만 아니다. 기술이전 총대가에는 빠져있는 것이 있다. 출시 이후의 매출에 비례해 받게 될 로열티(매출액의 10%)다. 이런 미래 현금흐름이 모두 이노톡스 가치평가에 반영됐다. 이후 결과는 어떻게 되었을까.아쉽게도 메디톡스는 2014년 1분기 이후 마일스톤을 받지 못했다. 앨러간이 이노톡스 임상을 진행하지 않았기 때문이다. 그나마 다행인 것은 지난해 11월 앨러간이 글로벌 임상 3상 진행에 착수했다는 사실이다. 전문가들은 2020년 임상 3상이 끝나면 2022년부터 미국 시장에서부터 이노톡스가 판매될 것으로 보고 있다. 애초 예상에서 4년이나 뒤로 밀렸다. 물론 이것도 임상 3상에 성공할 경우의 이야기다.메디톡스가 지금까지 앨러간으로부터 받은 돈은 850억원이다. 2014년 270억원(확정계약금+마일스톤)이 유입됐고, 이후 2015년~2018년까지 해마다 100억원 안팎이 매출에 기여했다. 분명히 적은 돈은 아니다. 매출 증가로 회사 가치는 올라갔고, 유입된 현금은 회사 성장에 기여했다. 남은 마일스톤과 로열티에 대한 기대도 여전히 살아있다. 하지만 애초에 기대했던 성적표와 큰 격차가 발생한 것 또한 사실이다.최근 많은 언론매체가 우리나라 제약·바이오 업체들의 기술수출 성과를 다루고 있다. ‘진격의 K-바이오’라는 표현이 무색하지 않을 정도로 우리 업체들의 기술수출 실적은 대단했다. 지난해 두 건의 기술이전 계약을 공시했던 유한양행은 새해 벽두부터 미국 길리어드를 상대로 한 대규모 계약을 알렸다. 지난 1월 7일부터 사흘 간 미국에서 열린 ‘JP모건 헬스케어 컨퍼런스’에서 국내 업체들에 대한 글로벌 제약사들의 관심이 예년보다 훨씬 컸다는 참석자들의 전언도 보도됐다. 그만큼 제약·바이오 업계에 대한 시장의 관심과 기대치도 커지는 분위기다.

연구개발 투자 늘며 기술수출 가능성 커져

▎표1 |

|

그런데 최근 필자는 우리나라 업체들의 선전을 다룬 기사들 가운데 하나를 보고 고개를 갸웃했다. 기사 제목은 이랬다. ‘작년 제약 바이오, 기술수출로 5조3623억원 벌었다’. 지난해 10개 제약·바이오 업체가 신약 기술이전으로 무려 5조원이 넘는 돈을 벌어들였다니 사실일까? 이런 질문을 해보자. “메디톡스가 2013년에 기술수출로 3900억원을 벌었다고 말한다면 맞는 이야기인가?“메디톡스는 2013년 9월에 계약했고, 이듬해 초에 계약금을 받았다. 그 해 1분기에는 일부 마일스톤을 받았다. 이게 총 850억원이다. 지난 2015년 한미약품은 한 해에만 총 7조5000억원(계약금+마일스톤 등)에 이르는 기술이전 계약을 성사시켰다. 이후 2018년말까지 이들 계약에서 발생한 한미약품 매출(기술수출 수익)은 6500억원 안팎으로 추정된다. 계약금이 들어와도 회계상 매출로는 몇 년에 나누어 반영하는 경우가 있기 때문에, 현금 유입 기준으로 보면 6500억원보다는 더 많을 것이다. 이를 감안하더라도 기술수출로 지금까지 한미약품에 유입된 현금(마일스톤 포함)은 7000억원 수준일 것으로 보인다.그렇다면 한미약품이 2015년 기술수출로 7조5000억원을 벌었다고 하면 맞을까, 틀릴까. 필자는 우리나라 제약·바이오 업체의 최근 기술수출 성과를 높게 평가한다. 제약·바이오가 우리의 미래 먹거리로 확실하게 자리를 잡을 것으로 보고 있고 기대도 크다. 그렇다고 해도 기술이전 총대가를 기준으로 ‘대박’이니 ‘잭팟’이라는 표현을 남발하는 보도에 대해서는 우려한다.잭팟으로 한껏 부풀리다가도 임상 중단 등 조금이라도 문제가 생기면 이내 “신기루 아니냐”라며 돌아서는 게 언론매체들의 모습이었다. 한미약품이 과거 그랬다. 많은 증권사가 2015년 말~2016년 초 한미약품 목표주가로 100만원을 제시했다. 마치 7조5000억원은 이미 다 벌어놓은 돈인 것처럼 여기는 보도가 이어졌다. 여기저기서 샴페인 떠뜨리는 소리로 시끌벅적했다. 이런 기준으로 본다면 해마다 전 세계에서 1500여개 제약·바이오 기업이 잭팟을 떠뜨리고 있다.마일스톤이 포함된, 그것도 압도적 비중을 차지하는 총계약 금액을 거론하며 “그만큼의 돈을 벌었다”고 말하는 것은 위험하다. 기술수출에 대해 기초지식이 부족한 사람을 호도할 수 있다. 임상 중단이나 계약 중도해지 등이 몇 건만 발생해도 제약·바이오 기업들을 버블 덩어리로 공격하는 분위기가 만들어질 수도 있다.마일스톤이 계약대로 유입될 가능성이 큰가, 그렇지 않을 가능성이 큰가? 신약 개발은 개발목표를 설정한 후 신물질의 설계와 합성, 효능 연구를 반복해 개발후보물질을 선정하는 단계에서 출발한다. 개발대상 물질이 선정되면 동물을 상대로 부작용과 독성을 테스트하는 ‘전임상(비임상)’ 단계에 들어간다. 다음은 임상 1상~3상이다. 1상은 100명 이내의 건강한 사람, 2상은 100명~200명의 소규모 환자, 3상은 수백 명~수천 명에 이르는 대규모 환자를 대상으로 하는 테스트다. 대개 3상에 성공하면 신약 허가 신청을 한다.기술이전은 일반적으로 3상 전의 단계에서 발생한다. 기술매각을 라이센스 아웃(License Out), 기술매입을 라이센스 인(License In)이라고 한다. 미국제약협회와 전문가들이 분석한 자료에 따르면 수만개 신물질 탐색에서부터 신약개발까지 보통 8~10년의 시간이 걸리고 비용도 2조~3조원 이상 투입해야 한다.삼성증권이 2016년 ‘Bio Innovation Organization’ 자료를 분석한 내용에 따르면 임상 1~3상을 거쳐 신약개발에 성공할 확률은 9.6%다. 수천, 수만개의 신약물질을 테스트해서 후보물질 몇 개로 압축한 후 전임상을 거쳐 임상 1상에 올려놓아도 10개 중 9개는 최종 신약으로 빛을 보지 못한다는 이야기다. 특히 임상 2상의 문이 가장 좁다. 1상을 통과한 물질 가운데 30%만이 2상을 통과하는 것으로 나타났다. 어지간한 업체들은 이런 리스크를 감당하지 못한다.

임상 2상 통과도 쉽지 않아

▎표2 |

|

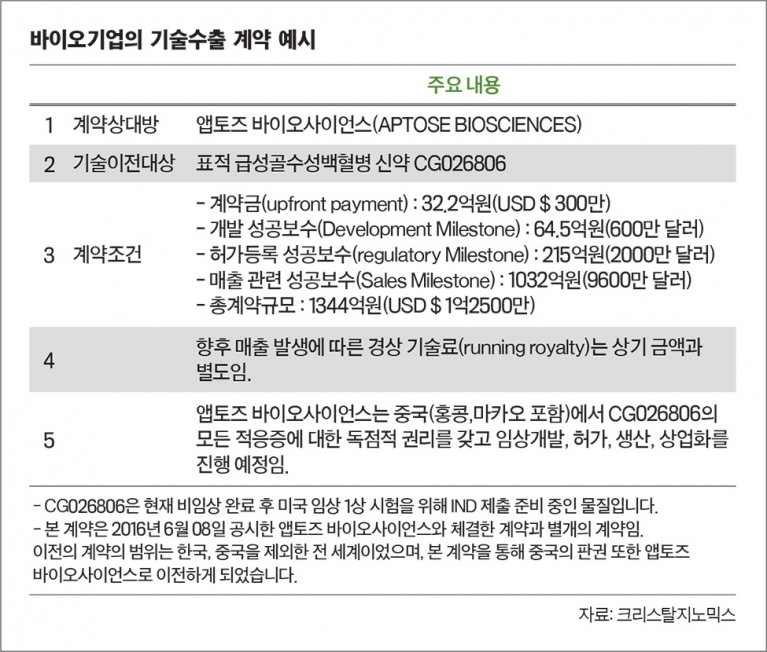

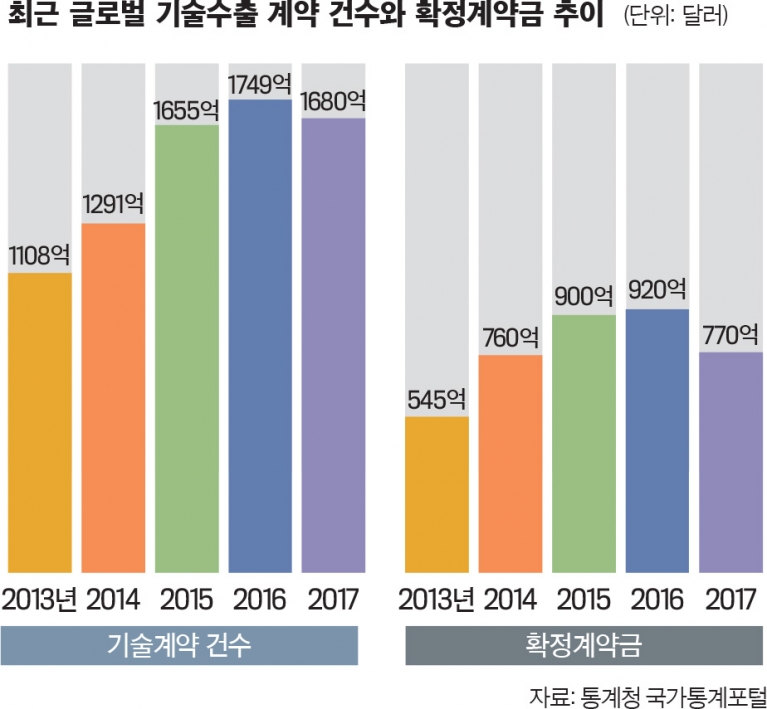

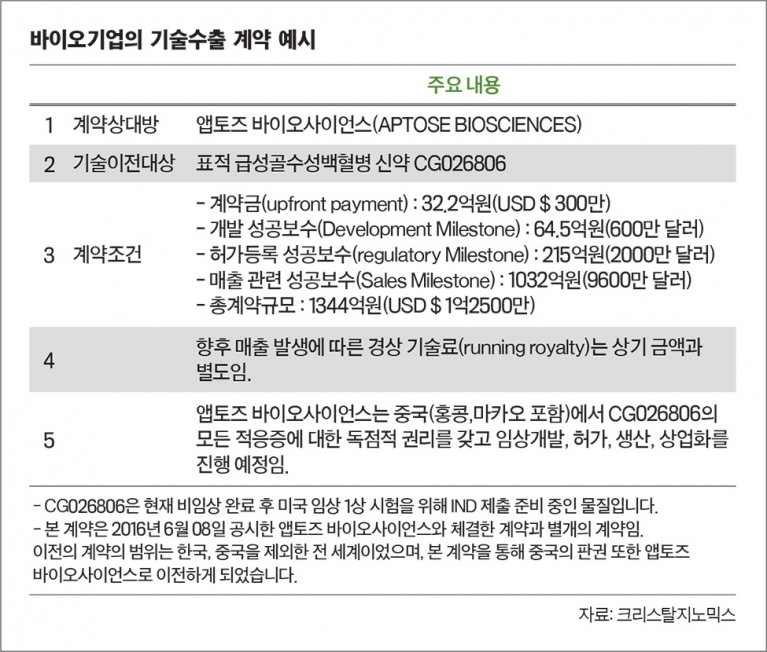

기술이전 대가는 대부분 마일스톤 방식을 적용한다. 계약 체결 직후 받는 확정계약금(upfront payment)과 전임상·임상(1상~3상) 허가 신청과 획득 등 각 과정에 성공할 때마다 받는 단계별 기술료로 총계약금이 구성된다. 개발 과정에서 발생하는 마일스톤은 말 그대로 ‘디벨럽먼트(development) 마일스톤’이라고 한다. 판매 개시 이후 목표매출이 발생하면 받는 ‘세일즈(sales) 마일스톤’도 있다. 판매 매출액의 일정 비율(예를 들어 매출액의 10%)을 받는 로열티는 기술이전 계약 단계에서 금액을 특정할 수 없기 때문에, 당사자 간에 비율만 정하면 된다. 총계약금액에 포함되지는 않는다.[표1]에서의 공시는 크리스탈지노믹스와 앱토즈 바이오사이언스가 체결한 표적 급성골수병백혈병 신약 기술이전계약(중국 지역 판권) 내용이다. 이 내용을 보면 디벨럽먼트 마일스톤(개발 성공보수)과 세일즈 마일스톤(매출 관련 성공보수)을 명확하게 구분지어 놓았다. 개발 단계 마일스톤(허가 등록 마일스톤 포함)은 279억원 밖에 되지 않는다. 매출목표 달성 때 받는 판매 마일스톤이 1032억원으로 압도적이라는 사실을 알 수 있다.크리스탈지노믹스는 앞서 2016년 8월 앱토즈 측과 중국을 제외한 지역에 대한 계약을 먼저 맺었다. 당시 총계약 규모는 3500억원 수준. 이후 2018년 말까지 이 회사가 앱토즈 측으로부터 받은 돈(2018년 6월 중국 지역 추가 계약분 포함)은 모두 80억원 정도다. 아직 임상이 남아 있어 개발·판매 마일스톤, 로열티 등을 받을 기회는 열려있기는 하다.그렇다면 우리나라 제약·바이오기업이 지난해 11개의 기술이전 계약에서 수령한 확정계약금이 총계약금액에서 차지하는 비중은 얼마나 될까[표2 참조]. 지난해 7월 유한양행과 스파인바이오파마가 체결한 퇴행성디스크질환치료제(임상 2상)는 총계약금이 2억1815만 달러인데, 확정계약금은 65만 달러였다. 확정계약금 비중은 0.3%. 지난해 기술이전 계약 중 가장 낮았다. 앱클론이 상하이 헨리우스와 체결한 항암항체신약은 가장 높은 25%(총계약 4000만 달러, 확정계약 1000만 달러)였다. 계약의 절대수치 자체는 다른 기술이전에 비해 낮은 편이었다.과거로 돌아가보면 한미약품이 얀센이나 사노피를 대상으로 라이센스 아웃을 할 때는 계약의 절대규모도 컸지만, 확정 계약금 비중도 10%를 넘었다. 이런 계약을 감안해도 2015년~2018년까지 기술이전 총계약금 중 확정계약금 비중은 평균 7% 안팎이다. 바꿔말하면 나머지 93%는 마일스톤이라는 불확실한 금액이다. 지난해 계약만 놓고 보면 95%가 마일스톤으로 채워졌다.클래리베이트 애널리틱스에 따르면 전 세계 기술이전 건수는 최근 들어 해마다 1500건이 넘는다. 2015년 1655건, 2016년 1749건, 2017년 1680건이다. 확정계약금 규모는 이 기간 각각 900억 달러, 920억 달러, 770억 달러다. 건당 확정계약금을 보면 각각 5400만 달러, 5200만 달러, 4500만 달러다.글로벌 기준으로 보면, 전임상 단계 기술계약도 보통 2800만 달러선에서 확정계약금을 주고 받는다. 임상 1상 단계에서는 4500만 달러, 2상은 8400만 달러 수준이다. 이에 비하면 우리나라 업체들의 확정계약금 수준은 낮은 편이다.임상 1상~2상을 종료한 후 라이선스 아웃을 추진했으나 여의치 않다가 수년이 지난 시점에서 원매자를 만나는 경우가 있다. 아무래도 협상력이 약할 수밖에 없다. 이미 시장을 장악하고 있는 강력한 기존 약이 있는 상태에서 새로운 물질을 이용한 신약에 도전하는 경우에도 확정계약금을 많이 받기는 어려울 것으로 보인다.라이센스 인 하는 글로벌 제약사가 이미 관련 신물질을 여러 개 보유하고 있는 상태에서 추가로 매입하는 경우에도 아쉬운 쪽은 라이센스 아웃하는 업체가 될 수 밖에 없다.지난해 우리 업체들의 기술이전 계약 가운데 일부가 이런 사례에 해당하는 것으로 알려졌다. 업계 관계자들은 기술이전 계약 규모를 말할 때는 확정계약금과 마일스톤, 로열티를 명확하게 구분짓는 것이 글로벌 기준에 맞다고 말한다. 뭉뚱거려 기술수출 계약을 했다고 이야기하면 부풀리기가 될 수 있다는 이야기다. 언론매체들은 무조건 한껏 띄워놓고 문제가 생기면 유체이탈해 업체를 공격한다.한미약품과 베링거인겔하임이 맺은 2015년 7월의 표적항암제(성분명 올무티닙) 기술이전 계약이 그런 경우다. 총계약 규모가 7억3000만 달러(약 8200억원)였다. 베링거인겔하임 측이 다음해 돌연 올무티닙의 시장성이 없다고 판단한다며 개발을 포기했다. 한미약품이 이 계약에서 번 돈은 총계약의 10분의1에 해당하는 750억원 정도. 그러자 많은 언론매체들이 갑자기 돌변했다. 기술수출 계약을 좀 더 신중하게 봐야 하는데, 주식시장 참여자들이 그렇지 못했다며 지적질을 했다.

주가 고평가만 초래할 수도기대와 희망을 가지되, 현실은 현실대로 직시할 필요가 있다. 지난해 우리나라 제약 바이오 업체들이 기술수출 번 돈은 5조3623억이 아니다. 대략 2000억원 안팎일 것으로 추정된다. 확정계약금 유입분 중 상당수가 1년 이상에 걸쳐 분할매출로 반영되기 때문에 재무제표상 매출 기여분은 2000억원에 못 미친다. 2015년 7조원이 넘는 계약으로 기술수출의 대명사가 된 한미약품이 그해 기술수익 매출을 기록한 금액은 5100억원가량이다. 이후 기술수출 수익은 2016년 270억, 2017년 570억, 2018년 400억원가량이다. 2016년 마일스톤이 대거 발생할 것이라는 전망이 있었으나 기대치에는 미달했다. 기술수출의 결과물이 현실화되는 데는 시간과 인내가 많이 필요하다. 미래 가치를 현재가치화했기 때문에 시간 리스크도 상당하다. 무조건 지금 시점에서 한껏 띄우고, 잭팟과 대박이라고 외치는 게 능사가 아니라는 이야기다.