스마트폰이 가져온 혁신 ‘위치 정보’… 애초 목적보다 과해질까 우려

▎지역을 기반으로 하는 중고거래 앱 ‘당근마켓’ |

|

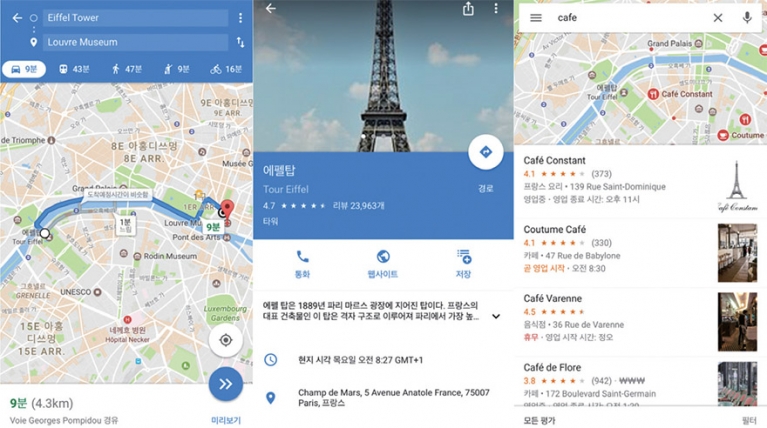

스마트폰이 가져온 변화가 그 이전의 IT 및 디지털 혁신과 근본적으로 다를 수밖에 없는 이유는 여럿 있다. 그중 단연 빼놓을 수 없는 것이 있다. 바로 위치정보다. 스마트폰은 사용자를 귀찮게 하지 않고도 사용자의 위치를 파악할 수 있다. 위치라는 정보 값 하나가 뭐 그리 대단할까 싶지만, 위치 정보가 있음으로 인해 그 사용자는 현실에 정말 존재하는 진짜 행위자라고 가정할 수 있게 된다. 그는 왜 거기에서 접속하고 있을까?이제 인터넷 서비스는 사용자마다 과감한 상상과 추정을 할 수 있다. 위치 정보가 없었던 시절, 웹 브라우저 앞의 정보 이용자는 익명의 사용자에 불과했지만, 위치 정보 덕에 스마트폰을 든 정보 이용자의 풍경을 구체적으로 그려볼 수 있다. 가상 세계는 현실감을 갖게 된다. 위치 정보란 단순한 보조 정보로 흘려보내기에는 지금 그가 놓인 처지를 적나라하게 설명해 주는 상황 변수가 된다.이 변수의 규칙성, 변화량만으로도 추정할 수 있는 일이 많다. 검색 키워드 하나에서라도 어떻게든 사용자의 의도를 파악하려 그리 애썼던 지난날들을 무색하게 할 가치가 위치 정보에 있다. 어느 시간에 내가 어느 곳에 있었다는 것을 확인해 줄 시공간 정보는 그간 현실과 유리되어 있던 인터넷을 현실과 결합해 준다. 스마트폰 대중화 덕에 남녀노소 모두의 주머니 속은 한 시절의 전산실 수준이 되었다. 이 주머니 속 전산실을 통해 인터넷의 시공간과 현실 생활은 실시간으로 이어진다. 스마트폰이 가져온 혁신이다.이처럼 위치 정보가 하도 요긴하다 보니 악용될 우려도 크다. 인터넷 업자들이 돈벌이에 쓰는 것은 어쩔 수 없다고 쳐도 스토킹과 절도 등 다양한 범죄 사례에 활용된다. 그러다 보니 근래의 트렌드는 기업이 함부로 위치 정보를 활용할 수 없도록 자율 규제하고 있다. 안드로이드나 iOS 모두 앱이 내 위치 정보를 보려고 하면 운영체제가 나서서 경고하기 시작했다. 엉뚱한 앱이 쓸데없이 위치 정보 확인하려고 하면 금방 눈에 띈다. 이에 대응이 서툴면 후폭풍을 맞아 앱 하나쯤은 매장되기 십상이다. 위치 정보는 탐나지만, 함부로 달라고 할 수 없는 귀한 몸이 되었다그렇기에 이제 위치 자체가 이미 앱의 존재 의미라서 그러니까 내 위치라는 가치를 직접 활용하기 위해 쓰이는 앱, 사용자 스스로 위치 정보를 기꺼이 제공하는 앱에 뜻하지 않은 기회가 열리고 있다.당근마켓 같은 위치기반 중고 거래앱이 점점 지역 맘카페의 역할을 겸하면서 SNS로 진화해 가는 식이다. 같은 구역에서 같은 화면을 들여다보고 있다는 것은 같은 사정을 공유한다는 뜻이기도 하니 애초의 기획과 다른 의도로 앱은 진화해 간다. 지도 앱도 SNS가 되고 있다. 구글 지도 앱에 갑자기 등장한 탐색 탭은 손으로 밀어 넘겨보면 페이스북인지 인스타그램인지 구별이 되지 않는다.‘커뮤니티 피드’라고 부른다고 하는데, 신기하게도 크게 위화감이 없다. 위치는 이처럼 인터넷 속에서의 새로운 관계를 끌어내기 위한 실마리가 된다. 지도 앱에 갑자기 등장한 새로운 공간에 생면부지 모르는 이들의 투고가 올라와도 우리 동네의 이야기이기에, 지나가다 본 듯한 가게의 풍경이기에, 낯설지 않고 거부감이 덜하다. 내가 지금 살아가고 있는 바로 내 위치의 일이기에 심지어 알아두면 좋을 것 같은 느낌마저 든다.

위치 기반 스팸의 시대?

▎구글 지도 앱에 생긴 탐색 탭이 구글 맵의 SNS화를 보여준다. 사진은 구글 맵 화면. |

|

또 우리 동네에서 누군가 동네 정보를 원하면 큰 부담 없이 익명의 도움을 주기도 한다. 익명의 투명 인간도 위치 정보와 함께라면 다정한 손길이 되기도 하는 일이다. 구글의 지도 서비스는 리뷰나 사진 등 전 세계 사람들로부터 매일 2000만 건 이상의 기여를 받고 있다고 한다. 별것 아닌 것 같지만 마침 아는 걸 알려달라고 하면 나도 모르게 이바지하기도 한다. 밑져야 본전 물어나 보자고 시작했던 것 같은 많은 참여 기능들에 사람들은 기꺼이 응답한다.그런데 욕심은 끝이 없다. 이런 무료 봉사가 너무 기특했던 구글은 이참에 스트리트뷰까지 사용자들이 편하게 업로드 가능하게 했다. 스트리트 뷰라고 하면 지도상에서 현장 사진을 360도로 보여주던 기능이다. 예전에는 360도 촬영을 해야만 하는 등 절차가 다소 번잡했지만, 이제는 360도 이미지가 아니더라도 올리기만 하면 자기들이 알아서 필요한 만큼 오려 붙여 쓰려는 모양이다. 심지어 얼굴과 차량 번호판도 알아서 가려준다. 모두 인공 지능 덕이다. 데이터는 사용자가 제공하고 정리는 기계가 한다. 구글 자체의 데이터 수집 차량과 자전거가 미처 방문하지 못한 방방곡곡의 뒷골목들도 시민들이 채워 넣을 수 있다.게시판을 비롯한 모든 인터넷 서비스는 처음에는 마중물이 될 자체 콘텐트로 유인하지만, 플랫폼이 되면 사람들이 알아서 자신들의 콘텐트를 가져와서 부어 놓고 가는 법이다. 이제 우리의 현실도 이제 그렇게 인터넷 위에 흡수되어 쌓여가고 있다.세월이 지금의 현실을 스러지게 하는 날, 그 인터넷에 쏟아 놓은 현실의 정보는 소중해질 터다. 지금 차곡차곡 쌓이고 있는 현실의 레이어를 후대의 역사가들은 타임머신 타듯 열람할 수 있을 테니, 미래에는 사료의 의미가 달라질 터다. 각 포털의 스트리트 뷰마다 특정 시간에 박제된 일상이 고스란히 들어 있다. 실외에 나가기 힘들어진 최근에는 이 스트리트 뷰를 보며 운동하는 이들도 등장하고 있다.하루에도 여러 번 안전 안내 문자를 받고 있다. 현재 위치를 기반으로 통신사 기지국의 특수 프로토콜인 셀 브로드캐스트로 일괄 발송된다. 하지만 지자체에 따라서는 뉴스레터처럼 활용하는 듯 위급성과 관련성이 적은 문자도 보인다. 이렇게 좋고 편한 걸 왜 진작 쓰지 않았을까 하면서.제공자 입장에서 덤으로 하나 더 추가하고 싶은 욕심이란 정말 버리기 힘들다. 서비스도 앱도 그렇게 애초의 목적에서 점점 멀어진 채 뚱뚱해지기 마련이다. ‘말 타면 종 부리고 싶다’ 했던가. 디지털이 가져다준 효과와 편익도 손에 넣은 이상 이모저모로 쓰고 싶어지는 것이 인지상정이다.당분간은 내 위치 취득을 허락받은 일부 앱들은 점점 플랫폼이 되어갈 것이다. 하지만 뭐든지 과유불급. 처음에는 신기해도 SNS가 그랬듯이 정보의 수량이 늘고 유속이 빨라지면 혼탁도가 늘어난다. 지도 앱이 지도만 보여주던 목가적 시절을 곧 그리워할지도 모른다.

※ 필자는 소프트웨어 엔지니어 겸 IT평론가다. IBM, 마이크로소프트를 거쳐 IT 자문 기업 에디토이를 설립해 대표로 있다. 정치·경제·사회가 당면한 변화를 주로 해설한다. 저서로 [IT레볼루션] [오프라인의 귀환] [우리에게 IT란 무엇인가] 등이 있다.