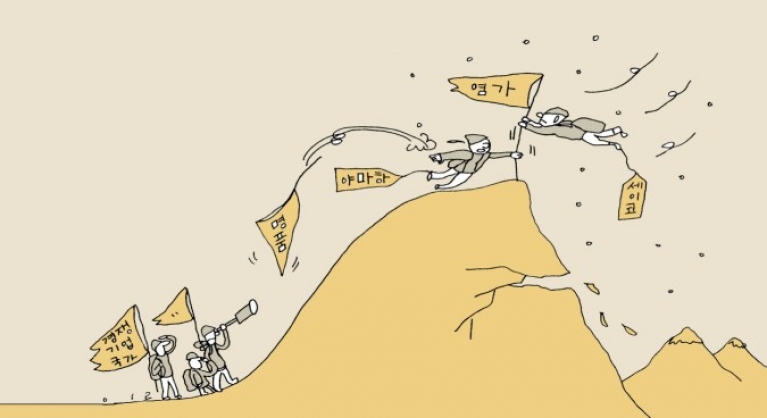

질보다 양 추구하다 정상 못 지켜 … 스토리 담은 명품 개발 서둘러야

아베노믹스에 따른 재정 지출과 환율 조정(엔저)으로 경기 부양의 기초 여건이 만들어졌다. 그러나 일부 전문가들은 아베의 성장전략을 시대착오라고 주장한다. 성장신화를 버려야 일본이 산다고 보는 관점이다. 버블 붕괴 이후 ‘잃어버린 20년’은 단순한 경기순환 과정이 아니라 경제의 기본 틀을 바꿔야 한다는 시장의 신호로 봐야 한다는 주장이다.고령화와 인구 감소 이외에 신흥국 기업의 등장과 인터넷의 보급 등 전체적인 구조변화에도 수출을 장려하고 재정 지출로 경기를 부양하는 식의 대응은 더 이상 효율적이지 않는다는 것이다. 새로운 대응은 제조업 중심의 수출 전략에서 의료·노인간병·농업·교육 등 내수형 산업구조로의 전환이다. 이를 위해서는 규제 완화가 시급한데 각종 이익단체의 반대로 쉽지 않다. 아베 총리가 밖으로만 도는 이유이다.일본 대기업 370여개를 상대로 50년 간 통계분석을 해보면 매출은 수출 증가로 비약적으로 늘었지만 이익률은 1970년대부터 지속적으로 하락했다. 이익이 줄어드는 성장을 40년 이상 추구한 셈이다. 일본 제조업은 경쟁자가 많고 이익이 박한 ‘레드오션’에서 성장 신화를 좇았다. 1980년대부터 양에서 질의 추구로 방향을 틀어 블루오션을 찾아야 했다. 우물쭈물하다 기회를 놓쳤다.반대로 미국 대기업은 변신을 키워드로 재성장 했다. IBM은 하드웨어에서 솔루션 비즈니스로, 인텔은 D램에서 마이크로 프로세서로, GE는 가전에서 인프라 비즈니스로 바꿔 높은 이익률을 유지했다. 일본 기업과 경쟁을 피하면서 이익률이 높은 분야를 찾아내는 천부적인 능력을 발휘한 것이다. 이런 선택과 집중을 경영전략의 본질이라 보면 일본 기업은 전략이 없었다.기업의 성장전략에는 두 가지가 있다. 하나는 이코노미스트 1222호에서 언급한 신흥국에서도 팔리는 염가 제품을 개발하는 것이다. 싸구려가 아니라 현지의 요구에 맞는 새로운 제품과 서비스가 핵심이다. 또 하나는 고급품 전략이다. 가격 경쟁에 좌우되지 않는 명품으로 승부하는 것이다. 일본 기업의 장래를 생각하면 명품을 만드는 게 유리한 데 명품을 만들기 쉽지 않은 게 문제다.일본 제품은 품질면에서 전 세계가 인정하지만 명품은 몇 개나 있을까. 쌀(코시히카리)이나 사케(구보타) 같은 농산품에서 명품이 나와 해외에서도 인정을 받지만 공산품은 별로 들어보지 못했다.일본 대기업 매출 늘었지만 이익률 하락탁월한 장인정신과 뛰어난 제조기술로도 명품을 만들지 못하는 이유가 뭘까. 박사과정 학생에게 질문하면 “일본에는 귀족이 없다. 일본인이 만드는 것은 왠지 서민적이다. 기술은 뛰어나지만 스토리가 없다. 돈을 좀 벌면 바로 대량생산으로 들어간다” 같은 답이 나온다. 명품으로 전환하는 게 얼마나 어려운가를 일본 시계·피아노 산업에서 찾아 볼 수 있다. 두 산업은 한 때 세계를 제패했지만 이제는 존재감이 없다. 추격해 오는 기업과 양으로 승부하다 자멸한 전형적인 케이스다.시계산업에서 가장 혁명적인 기술혁신을 행한 기업은 일본 세이코다. 세이코는 1969년에 종래의 태엽식 시계(기계식시계)를 대체하는 획기적인 전자시계(전지·모터·수정진동자·반도체 사용)을 발명해 세계를 놀라게했다. 신제품을 낸지 10년도 채 안돼 1977년 세계 1등이 됐다. 기술혁신의 성과는 눈부셨다. 경쟁 상대의 스위스와 미국 기업은 거의 도산했다.가장 큰 타격을 입은 스위스는 일본이 등장하기 이전 시계산업의 50%를 지배했다. 일본 기업이 등장한 1983년 실적을 보면 세계시장 점유율이 15%로 떨어졌다. 개별 기업도 1600개에서 1000개가 도산했고 종업원은 9만명에서 3만명으로 줄었다. 스위스 국내총생산(GDP)의 10% 정도가 줄었다고 한다. 일본경제에서 보면 자동차산업이 도산한 정도의 타격이다.1980년대 이후 세이코와 시티즌 같은 일본 기업은 세계 시계산업을 지배했다. 완성품은 물론 전자시계의 주요 부품인 무브먼트도 거의 독점했다. 홍콩이나 스위스 경쟁기업도 부품은 일본에서 수입했다. 1970년대 이후 미국·유럽 기업이 가장 두려워 한 게 일본 기업의 양적 공격이다. 섬유에서 시작돼 반도체·가전·자동차·시계·피아노까지 일본 기업과 경쟁하는 기업은 큰 타격을 입었다. 이는 극심한 무역마찰로 이어졌다. 흥미롭게도 일본과 경쟁을 피한 미국·유럽 기업은 높은 이익률을 유지했다.세이코가 우위를 지속하지 못한 이유는 이렇다. 세이코는 염가뿐 아니라 명품도 만들 수 있었지만 명품을 버리고 염가제품으로 주력하면서 레드오션에서 허덕였다. 반대로 빈사상태의 스위스는 일본 기업이 염가로 선회한 것을 확인하고 양쪽을 공략하는 전략을 수립했다.스위스는 니콜라스 하이에크 컨설턴트의 조언을 바탕으로 스와치그룹을 염가 위주의 제품과 명품 오메가 두 가지 축을 구축했다. 염가에서 매출을 늘리고 이익은 명품에서 올린다는 전략이다. 이 전략이 적중했고 일본 기업은 샌드위치가 됐다. 명품에서 지고 염가에서도 패배한 것이다.세이코는 반도체를 활용한 기술혁신을 너무 과신했다. 반도체 기술은 베끼기 쉽다는 점을 간과했다. 특히 주요 부품인 무브먼트는 여기저기서 모방돼 독점적인 우위를 누리기 어려워졌다. 경쟁자를 도태시킨 후 새로운 혁신을 계속해야 했는데 양의 추구가 우선됐다. 마케팅 전략도 실패했다. 중급이나 고급 시계를 적극적으로 내세우지 않았다. 염가로 경쟁을 걸어오는 홍콩이나 스위스 기업과 정면승부를 택했다. 제조 현장의 능력은 세계 최강이란 자존심 때문이다.브랜드 전략도 일관성이 없고 전문 매장이 아닌 백화점에서 취급하다 보니 명품이 아닌 고급품에 머물렀다. 고급에서 명품으로 전환되려면 성능을 넘어선 스토리가 필요하다. 일본은 여기서도 부족했다. 스와치그룹의 고급 브랜드에는 세계에서 가장 오래된 시계, 세계 최초로 달에 간 브랜드, 대서양을 최초로 비행한 브랜드, 남극탐험과 같은 스토리가 풍부하다. 수천만원 하는 손목시계를 사는 이유다.한국 기업도 중국·인도 기업 부상 경계해야피아노산업도 야마하가 세계 시장을 석권했다. 수공업적 생산에 머물던 구미 기업은 대량 생산 시스템을 통해 ‘공예품’을 ‘공산품’으로 바꾼 일본 기업의 혁신 앞에 속수무책이었다. 이 영광도 1980년대 한국과 중국이 등장하면서 그늘이 진다. 기술은 모방됐고 양을 추구한 전략은 한계에 왔다.야마하도 해외 생산을 통한 염가제품과 일본 생산의 명품화를 추구했지만 쉽지 않았다. 완벽한 성능 때문에 세계의 유명 연주가들이 야마하를 경원시하기도 했다. 품질 표준화에 뒤진 미국 스타인웨이를 오히려 프로 연주자들이 좋아했다. 자신의 스타일에 맞추어 조정하는 작업이 필요하고 이 과정에서 자신만의 소리가 창조됐다는 것이다.한국 기업도 중국·인도 기업이 부상하면서 일본 기업이 직면했던 양이냐 질이냐는 선택의 기로에 서 있다. 염가냐 명품이냐, 공산품이냐 공예품이냐다. 일본의 전철을 음미할 필요가 있다. 연초 미국 CES 전시회에서 파나소닉 사장은 “앞으로 삼성·LG와 양으로 승부하는 경쟁은 안 하겠다’고 말했다. 블루오션 선언이다. 늦은 감은 있지만 명품 혁신을 기대해 본다.