스타트업의 자금줄이자 중국 시장으로 가는 교두보... 갈등·버블 유발의 진원지

▎9월 1일 에이차이나 비행기가 새너제이 국제공항에 도착하자 공항 측은 물대포를 쏘며 첫 정기 노선 취항을 축하했다. / 사진: 새너제이국제공항 제공 |

|

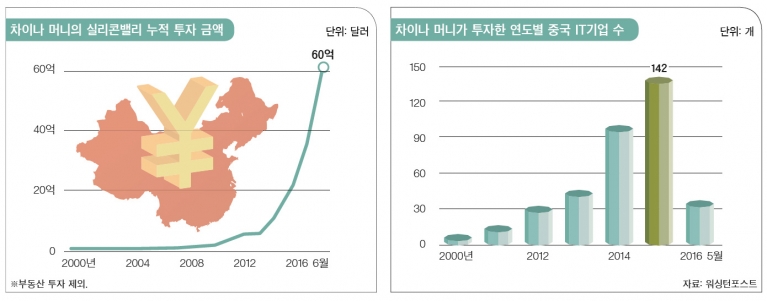

지난 9월 1일 미국 캘리포니아 실리콘밸리 중심에 자리한 새너제이 국제공항. 중국 상하이를 출발한 에이차이나 비행기가 활주로에 도착하자 공항 측은 축하의 물대포를 쏘며 이 항공사의 첫 새너제이 정기 노선 취항을 환영했다. 새너제이 공항은 주로 미국 내를 오가는 국내선 승객들이 이용하는 크지 않은 공항이다. 그간 실리콘밸리를 찾는 외국인들은 이곳에서 불과 40여㎞ 밖에 떨어지지 않은 세계적 규모의 샌프란시스코 국제공항을 주로 이용했다. 하지만 실리콘밸리를 찾는 중국인 경영자·투자자가 늘어나면서 에어차이나에서는 지난해 하이난에어 라인(베이징-새너제이)에 이어, 이번에 두 번째로 실리콘밸리로 가는 정기 직항 노선을 열었다. 이 공항에 2개 이상의 항공사가 취항한 해외 국가는 중국이 처음이다. 샘 리카르도 새너제이시장은 환영 행사에서 “이 지역의 정보기술 기업들이 열정적으로 중국으로의 직항 노선을 요청해왔다”며 “이번 취항으로 새너제이 지역으로의 투자가 늘어날 것으로 보인다”고 말했다.‘차이나 머니’가 미국 정보기술(IT) 혁신의 심장부인 실리콘밸리로 향하고 있다. 워싱턴포스트(WP)와 테크크런치·니케이 아시안리뷰 등의 외신에 따르면 2012년부터 올해 상반기까지 부동산 투자를 제외하고 중국에서 실리콘밸리로 흘러들어간 누적 투자금액은 50억 달러를 넘는 것으로 조사됐다. 중국 투자자들이 주로 군침을 흘리는 분야는 첨단 기술 분야다. 중국의 지난해 미국 IT기업에 대한 투자는 총 142곳으로 사상 최대를 기록했다. 중국의 초대형 사모펀드인 ‘차이나 사이언스 앤드 머천트 인베스트먼트 매니지먼트 그룹’은 실리콘밸리의 대표적인 스타트업 투자 플랫폼 ‘엔젤리스트’와 함께 4억 달러 규모의 스타트업 전문 펀드를 조성해 화제를 모았다. 스타트업 투자를 위한 펀드로는 역대 최대 규모다.

새너제이 공항에 처음으로 2개 이상의 항공사 취항사모펀드나 투자회사는 물론 알리바바·바이두 같은 공룡 IT 기업도 분주히 움직이고 있다. 이들은 인재 영입과 투자 등을 목적으로 실리콘밸리에 별도의 지사를 설립하거나 투자팀을 만들어 운용하고 있다. 중국 최대 전자상거래 기업인 알리바바는 증강현실 기술 기업인 매직리프(8억 달러), 전자상거래 기업 제트닷컴(5억 달러) 등에 투자했다. 중국 최대 검색 서비스 바이두는 차량 공유 서비스 우버에 12억 달러를 쏟아부었으며, 텐센트·레노보·사오미 등도 인공지능·스마트홈·핀테크·웨어러블 등의 분야에서 공격적으로 실리콘밸리의 스타트업을 찾아 나서고 있다. 인공지능 스타트업인 스카이마인드의 크리스 니콜슨 최고경영자(CEO)는 “보수적인 샌드힐로드(유명 벤처캐피털이 밀집해 있는 실리콘밸리의 거리 이름)에서 퇴짜를 당해도 중국 자본으로부터 돈을 끌어올 수 있다”며 “차이나 머니가 없다면 실리콘밸리의 투자 생태계는 유지가 불가능할 것”이라고 말했다. 그는 이어 “(차이나 머니가) 지형도를 바꿔놓았다”고 강조했다.이처럼 차이나 머니가 실리콘밸리의 자금줄로 떠오른 것은 양자의 이해관계가 맞아 떨어졌기 때문으로 분석된다. 실리콘밸리는 미국 IT의 혁신과 신기술을 이끄는 곳이다. 중국 입장에서는 실리콘밸리의 앞선 IT 트렌드를 접하고, 첨단 기술을 발굴해 미래 성장동력을 확보할 수 있다. 중국 증시가 지지부진한 상황에서 상대적으로 적은 자금으로 유망 기업에 투자해 수익을 노려볼 수 있다는 점도 매력적이다. 바이두 청츠핀 부대표는 “(실리콘밸리에서) 우리에게 전략적 가치를 제공하고 중국 시장에 첨단 기술을 소개할 수 있는 기업들을 찾고 있다”고 설명했다.실리콘밸리 입장에서는 자금 확보는 물론이고, 중국 시장의 문을 수월하게 열 수 있다는 이점이 있다. 실리콘밸리의 기업들이 기술 상용화에 성공하면 가장 먼저 진출하는 곳이 10억명 이상의 소비자를 가진 중국 시장이다. 하지만 중국 정부의 규제가 심한데다, 혈연·지연·학연 등에 의해 고착된 중국의 콴시(關係·인간관계)를 뚫기가 쉽지 않다. 중국에서 제대로 자리 잡기 위해서라도 같은 배를 탄 중국 IT기업·투자사의 지원사격이 절실하다.다만, 새옹지마라고 차이나 머니의 유입이 급격히 늘면서 어두운 그림자도 짙어지고 있다. 양국의 이질적인 경영문화가 충돌하며 갈등이 일기도 하고 기술 유출, 인력 빼가기 등의 부작용을 우려하는 목소리도 높아지고 있는 것이다. 알리바바로부터 총 1억1000만 달러를 투자받으며 부러움을 샀던 모바일 앱 검색서비스 ‘퀵시’의 사례가 대표적이다. 2013년 퀵시는 알리바바의 모바일 운영체제에서 검색할 수 있는 기술 개발에 나섰다. 두 회사는 이 기술에서 나오는 수익을 나누기로 계약했다. 그러나 올해 초 알리바바는 수익을 나눌 수 없다며 입장을 바꿨다. 퀵시가 기술을 늦게 내놓은 탓에 수익성이 떨어졌다는 게 이유다. 퀵시는 그간 알리바바에 제공한 기술에 대한 대가를 달라고 주장하며 소송까지 검토했다. 이에 알리바바는 추가 자금 지원을 조건으로 소송하지 말 것을 요구했다. 결국 수익이 쪼그라들고, 협력사와의 갈등이 깊어지면서 퀵시는 CEO를 비롯한 핵심 경영자들이 대거 회사를 떠나는 혼란을 겪었다. 퀵시는 현재 알리바바를 위한 기술 개발을 중단한 상태다.

문화 차이 커서 불협화음 잦아벤처캐피털 앤드리센호로비츠의 코니 챈 파트너는 “실리콘밸리에서는 투자자의 과도한 요구사항으로 여겨지는 것이 중국에서는 당연하게 여겨진다”며 “문화적 기준의 차이”라고 분석했다. 중국 투자자들은 돈이 쓸데없는 곳에 쓰이지 않도록 감시의 눈이 필요하다고 여기고, 실리콘밸리에서 경험을 쌓은 미국 CEO들은 이를 지나친 간섭으로 여기면서 서로 갈등의 골이 깊어질 수밖에 없는 구조라는 의미다. 트랜스링크캐피털의 제이 엄 상무는 “중국과의 파트너십은 서류상으로는 매력적으로 보이지만 현실에서는 희생(trade-off)을 요구한다”고 전했다.차이나 머니가 미국 스타트업의 몸값에 거품을 키우고 있다는 주장도 나온다. 예컨대 알리바바가 2억 달러를 투자한 소셜네트워크서비스(SNS) 스냅챗은 창업 6년째를 맞았지만 하루 평균 1억5000만 명에 이르는 이용자들을 매출로 연결시키는데 어려움을 겪고 있다. 성장은 정체돼 있는데, 몸값만 높다는 얘기다. 투자전문회사 시그널힐의 에릭 에드먼슨 상무는 “일부 중국 자본은 평범한 기술을 가진 스타트업에도 돈을 쏟아붓고 있다”며 “닷컴이라는 이름만 붙으면 돈이 몰리던 2000년의 닷컴 버블을 연상시킨다”고 설명했다.