|

박 교수가 겸직으로 창업을 할 수 있었던 것은 ‘KAIST 창업원’ 덕분이다. 박 교수는 창업원에서 1년 동안 시제품을 만들고 창업 동료를 모으고, 다양한 창업 지원을 받았다. 박 교수는 “앞으로도 학교에서 연구를 하면서 CTO로서 회사 일에도 참여할 것”이라며 “대학은 창업이든 연구든 더 큰 부가가치를 만들어내는 고급 인재를 창출하는 곳이 돼야 한다는 게 내 소신”이라고 말했다.

KAIST의 연구·창업 융합 실험

|

창업원을 이끄는 김병윤(64) 물리학과 교수 역시 KAIST 교수로 임용된 이후 한국과 미국 실리콘밸리에서 창업한 경험이 있다. 지난 3년간 창업원을 통해 창업한 스타트업은 모두 60개에 달한다. 이 중 75% 이상(46개)이 학생 창업이지만, 토모 큐브처럼 교수가 창업한 경우도 14건에 달한다. 김 교수는 “창업원에서는 학생·교수의 창업뿐 아니라 연구 성과로 나온 기술을 기업에 이전하거나 도움을 주는 역할도 한다”고 말했다.

KAIST는 지난해 2학기 창업원과 연계한 ‘창업석사’ 과정 ‘K스쿨’도 열었다. K스쿨은 석사 과정이지만 졸업 논문을 쓰지 않아도 되고 1년이면 졸업할 수 있다. 이곳에서는 기존 대학원의 각 학과 전공 지식과 함께 재무·회계, 투자 유치 방법 등 창업 관련 지식을 동시에 배운다. 창업 아이템 발굴부터 시제품 제작, 마케팅까지 창업과 관련한 실무도 익힐 수 있다. 창업 경험이 많은 전문가가 수업을 지도하고, 학생들은 아이템에 대해 전문가는 물론 동문 창업가들의 조언을 받을 수 있다. 또 기업의 문제를 해결하는 팀 프로젝트 수업으로 실전 경험을 쌓을 수 있다. 이희윤(60) KAIST 연구부총장은 “K스쿨은 과학기술과 기업가 정신을 결합한 공학기술 혁신을 추구한다”고 말했다.

|

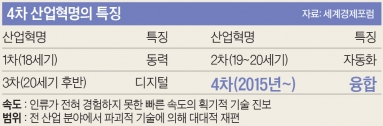

김병윤 KAIST 창업원장은 “‘대학에서 연구를 해야지 무슨 창업이냐’고 물으면 나는 ‘창업과 연구가 별개가 아니다’고 답해준다”며 “좋은 연구는 좋은 창업으로 이어질 수 있다”고 말했다. 그는 “국내 박사 인력의 70%를 보유하고 있는 대학이 4차 산업혁명의 전진기지가 돼야 한다”고 말했다.

중앙일보·JTBC의 국가 개혁 프로젝트 ‘리셋 코리아’ 4차산업혁명분과 위원들은 대학이 4차 산업혁명의 인재를 양성하는 전진기지가 되어야 한다는 데 의견을 모았다. 실리콘밸리에 뛰어드는 미국 스탠퍼드대 졸업생들처럼 과학기술을 바탕으로 창업에 나서거나 새 부가가치를 창출하는 직업에 과감히 뛰어드는 인재를 키워야 한다는 뜻이다.

대학이 패자부활전 공간 역할해야

|

해결책은 무엇일까. 첫째, 대학이 기업가 정신을 고취해야 한다. 최슬기 한국개발연구원(KDI) 교수는 “대학에 기업가 정신 고양과 창업을 위한 교과목·시설을 대폭 확충해야 한다”고 강조했다. 학생은 물론 교수들도 창업에 대한 인식과 지식이 부족하다는 판단에서다.

둘째, 대학이 패자부활전의 공간 돼야 한다. 김태유 교수는 “대학에 실직 또는 실패한 졸업생들을 위한 무상 재교육장을 만들어야 한다”고 말했다. 모교가 졸업생들을 위한 패자부활전의 공간 역할을 할 수 있어야 한다는 얘기다. 그렇다고 모든 학생에게 창업을 강조하는 것은 위험하다는 지적도 있다. 윤종록 정보통신산업진흥원장은 “개업과 창업은 구분해야 한다”며 “역량 있는 최고 엘리트들이 과학기술을 기반으로 창업에 나서야 부가가치 높은 성공을 거둘 수 있다”고 강조했다.

셋째, 대표이사 연대보증을 폐지해야 한다. 이석봉 대덕넷 대표는 “한번 실패하면 신용불량자로 떨어지는 현실 속에서는 아무리 좋은 기술과 아이디어가 있더라도 창업에 나서길 꺼린다”며 “국회에서 잠자고 있는 대표이사 연대보증금지법이 빨리 통과돼야 한다”고 말했다. 법인이 은행에서 대출받아도 대표이사는 무한정으로 연대 보증의 책임을 져야 한다. 전 세계에 한국만 남아 있는 악습이다.

넷째, 벤처엔 파격적인 스톡옵션 지원을 할 필요가 있다. 스톡옵션 지원도 파격적으로 해야 뛰어난 인재들이 벤처 창업에 나설 수 있다(정희선 세종대 교수). 미국 스탠퍼드대의 인재들이 박봉에도 벤처기업에 입사하는 것은 기업이 성공하면 스톡옵션 덕에 ‘대박’을 터뜨릴 수 있다는 희망이 있기 때문이다. 한국은 현재 과세특례가 적용되는 벤처기업 임직원의 스톡옵션 행사가액의 합계를 3년간 5억원 이하로 제한하고 있다. 또 행사일로부터 1년 이내 처분하는 경우 소득세가 부과된다. 한국 벤처기업에 대박 사례가 없는 이유다.