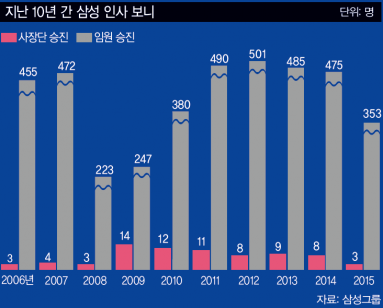

2015년 삼성그룹 정기 사장단·임원 인사는 예상대로 소폭이었지만, 삼성의 인사 원칙이 여실히 드러났다. ‘성과 있는 곳에 승진, 부진한 곳에 문책’이라는 신상필벌 원칙이 그대로 적용됐다. 실적이 부진하면 소폭 승진으로 답하고, 오너 리스크가 발생하면 ‘안정’을 택하는 방식 역시 삼성 인사의 전례에서 벗어나지 않았다. ‘이재용 체제 첫 인사’의 색깔은 이번 인사에서 제대로 드러나지 않았다.12월 1일 삼성그룹은 2015년 정기 사장단 인사를 발표했다. 사장 승진 3명, 대표 부사장 승진 1명, 이동·위촉업무 변경 7명 등 총 11명 규모다. 사장 승진자는 최근 10년 간 최소 인원이었다. 부회장 승진은 한 명도 없었다. 보직 이동 역시 최소였다. 이준 삼성그룹 미래전략실 팀장은 소폭 인사 배경에 대해 “삼성전자를 포함해 전 계열사의 경영 실적이 부진하다”며 “인사폭이나 승진 인사를 예년에 비해 축소하는 방향으로 결정했다”고 설명했다. 또한 이번 인사는 이건희 회장의 공백으로 경영승계작업이 속도를 내면서 내실과 안정에 무게를 둔 것으로 풀이된다. 12월 4일 단행된 임원 인사 역시 2008년 이후 최소 규모였다. 부사장 42명, 전무 58명, 상무 253명 등 353명이 승진했다. 지난해와 비교하면 25% 정도 줄었다.소폭 인사였던 만큼 풍성한 뒷얘기도, 깜짝 스타도 없었다. 하지만 이번 인사를 통해 ‘삼성 인사론’은 더욱 확고해진 느낌이다. 이번 인사는 2008년과 흡사하다. 당시 삼성그룹은 ‘엑스 파일(X-파일)’ 사건 여파와 삼성 특검으로 안팎이 시끄러웠다. 2008년 4월에는 이건희 회장이 그룹 경영에서 물러났다. 실적은 나쁘지 않았지만, 오너 리스크 여파는 인사에 고스란히 반영됐다. 2008년 사장단 승진 인사는 3명, 임원 승진 인사는 223명에 그쳤다. 2007년 인사 때는 사장단 승진이 4명, 임원 승진이 472명이었다. 상무보 직위가 폐지된 영향이 있었지만, 이를 감안해도 승진 임원은 대폭 줄었다.

경영 위기 때는 ‘조직 안정’에 역점이번 인사에 대해 일부 언론은 ‘젊어진 삼성’ ‘성과주의’ ‘조직 안정’ 등을 이재용 체제 첫 인사의 특징처럼 보도했다. 하지만 삼성그룹은 이미 10여년 전부터 확고한 인사 원칙을 고수했다. 본지가 지난 10년 간 삼성그룹 인사 결과를 분석해 보니 뚜렷한 특징이 있었다. 키워드는 ‘신상필벌’ ‘세대교체’ ‘외부 영입’ ‘승계작업’ ‘예비 CEO층 확대’ ‘발탁 인사’ ‘위기 시 조직 안정’ ‘연구 인력 우대’ ‘검증된 리더 선별’ 등이었다.최근 10년 간 가장 큰 폭의 승진 인사는 2011~2012년이었다. 2011년에는 부회장 2명, 사장 9명, 전보 7명의 사장단 인사가 있었다. 당신 고순동 삼성SDS 사장, 김신 삼성물산 상사부문사장, 김재권 삼성LED 사장은 부사장으로 승진한 지 1년도 되지 않아 사장으로 영전했다. 임원 승진자는 490명에 달했다. 전년 대비 30%나 늘었다. 부사장 승진자는 32명으로 전년과 비슷했지만, 전무 승진은 60%(142명)나 늘었다. 예비 CEO 후보군을 두텁게 해 경쟁을 유도하는 삼성의 인사 원칙이 잘 드러난 인사였다. 2012년에는 8명의 사장단 승진(부회장 2명, 사장 6명)과 501명의 임원 승진 인사가 있었다. 임원 승진은 사상 최대규모였다. 사상 최대 실적을 낸 것에 대해 성과주의 인사로 답한 것이다. 이와 달리 그룹이 위기에 처했던 2008~2009년에는 소폭 인사를 통해 조직 안정에 역점을 뒀다. 2015년 정기 인사 역시 이건희 회장의 공백을 감안해 조직의 안정과 내실 강화에 초점을 맞춘 것으로 풀이된다.이와 함께 삼성그룹은 발탁 인사와 순혈주의 타파를 통해 성과주의 인사 효과를 극대화했다. 시간이 흐를수록 연구개발 출신 임원이 증가한 것도 뚜렷한 특징이다. 삼성 공채가 아닌 외부 출신 사장·임원을 확대하면서 조직에 긴장을 불어 넣는 효과도 노렸다. 특히 2010년 전후로 이건희 회장이 ‘젊은 조직’을 강조하면서 승진 연한을 앞당긴 조기 승진자가 대거 배출됐다. 2010년에는 임원 승진자 490명 가운데 16%인 79명이 발탁 인사였다. 오너 일가가 아닌 직원 가운데 처음으로 30대 임원이 탄생하기도 했다.또한 2010~2011년에는 최치훈(GE), 우남성(AT&T), 고순동(IBM) 등 외부 출신 인사가 연이어 사장으로 승진했다. 이건희 회장이 강조한 ‘메기론(포식자인 메기를 미꾸라지 무리 속에 함께 넣어두면 미꾸라지들이 생존을 위해 더욱 강해진다는 이론)’이 반영된 결과였다. 2013년과 2014년 정기 인사 때는 각각 74명, 85명의 발탁 인사가 있었다. 이번 인사 때도 삼성그룹은 30대 임원 승진자 2명을 배출했고, 외국인 승진자는 9명이었다. 또한 전체 승진 임원 중 외부에서 영입된 경력 입사자 승진 비율은 33%로, 3년 연속 30%대를 기록했다. 또한 발탁 승진자는 56명으로 전체의 16%를 차지했다.경영 승계를 위한 세대 교체도 지난 10년 간 삼성그룹 인사의 두드러진 특징이다. 세대교체가 본격화된 것은 2008년부터다. 삼성 특검 여파로 여느 해와 달리 5월이 돼서야 계열사별로 소폭 인사를 했는데, 이건희 회장 퇴진과 함께 윤종용 부회장, 이기태 부회장, 제진훈 사장 등이 경영 일선에서 물러났다. 당시 이재용 전무 시대를 겨냥한 인사라는 평가가 나왔다. 이후 줄곧 삼성그룹은 ‘젊은 삼성’을 강조하며 세대 교체를 진행해왔다. 2009년에는 1948년 이전에 출생한 60대 사장단 중 상당수가 자진 사퇴 형식으로 자리에서 물러났다. 대신 50대 부사장 12명이 사장으로 승진했다.

경영승계 위한 세대교체 가속화2010년에는 이재용 전무가 부사장으로 승진하며 최고운영책임자(COO)를 맡았다. 이 부사장의 멘토 역할을 해온 최지성 사장이 삼성전자 단독 대표이사에 올랐고, 이윤우 부회장은 삼성전자 이사회 의장으로 물러났다. 김순택 SDI사장 역시 부회장으로 승진하며 삼성그룹의 중추 역할을 하는 초대 미래전략실장을 맡았다. 2011년 정기 인사 때는 당시 이재용 부사장과 이부진 전무가 각각 사장으로 승진했다. 이부진 전무는 부사장을 거치지 않고 바로 사장 지위에 올라 3남매 분할 승계를 염두에둔 인사라는 평가가 나왔다. 2013년에는 이재용 사장이 부회장으로 승진했다. 이번 2015년 인사에서는 이재용 부회장과 이부진 사장, 이서현 사장의 승진 여부가 최대 관심사였는데 인사에서는 빠졌다. 재계에서는 삼성그룹의 경영권 승계를 위한 지배구조 개편 작업이 마무리 단계에 접어들고 있는 만큼, 2016년 비정기 인사나 2017년 정기 인사에서 이재용 부회장이 회장 자리에 오를 것으로 보고 있다.