|

분데스리가의 관대한 외국인 선수 규정분데스리가는 제한 범위가 다른 유럽 리그보다 느슨하다. EU가 아니라 유럽축구연맹(UEFA) 회원국을 유럽 선수로 간주한다. EU 회원국은 아니지만 UEFA 회원국인 이스라엘·터키 선수의 독일 진출이 많은 이유다. 또 보유 가능한 외국인 선수도 6명으로 다른 리그보다 관대하다. 다른 리그에서 빡빡한 외국인 선수 규정을 검증된 남미 선수로 채우기 급급하지만, 독일구단은 아시아 선수를 시험할 만한 여유가 있다. 아시아 선수들의 독일 진출이 활발한 이유다. 외국인 선수 규정이 리그의 특징을 바꾼 셈이다.세계 각국의 축구 리그는 각각의 외국인 선수 규정을 두고 있다. 대한민국 K리그 클래식의 외국인 선수 제한은 ‘3+1’명이다. 외국인 3명에, 추가로 아시아축구연맹(AFC) 가맹국 국적 선수 1명을 보유할 수 있다. 일본 J리그는 똑같이 3+1명에 지난해부터는 파트너십을 맺은 동남아 5개국(태국·베트남·미얀마·캄보디아·싱가포르) 선수 1명을 추가로 등록할 수 있도록 했다. 중국 슈퍼리그는 4+1명, 호주 리그는 5명의 외국인을 둔다.외국인 선수 제한의 목적은 간단하다. 무분별한 외국 선수영입을 막아 자국 선수를 보호한다는 취지다. 만약 이런 제한이 없어 브라질 선수가 구단의 영입경쟁으로 K리그에 쏟아져 들어온다고 치자. 이들에 비해 기량을 갖추지 못한 국내 선수들은 자리를 뺏기게 된다. 이걸 보고 축구를 하려던 어린 선수들도 꿈을 잃을 수 있다. 선수 저변이 좁아지고, 한국 축구의 수준은 더 떨어질 수 있다. 외국인 제한은 이런 악순환의 방지 하려는 것이다. 영화계의 스크린쿼터를 생각하면 이해가 쉽다. 1966년 처음 도입된 스크린쿼터는 극장에서 특정일 이상 국산 영화의 상영을 의무화하는 제도다. 기반이 약한 한국 영화를 보호하기 위한 것으로, 축구의 외국인 선수 제한과 같은 구조다. 글로벌 시장에 나가 싸우기에는 어리니까 다 자랄 때까지는 안에서 보호해줘야 한다는 논리다.국제 경제 차원에서 보면 외국인 선수 제한이나 스크린쿼터는 일종의 무역장벽이다. 무역장벽은 자국 상품을 보호하고 교역조건을 유리하게 하기 위해 정부가 인위적으로 취하는 보호주의 무역정책을 말한다. 수입품에 높은 관세를 부과하는 관세장벽과, 스크린쿼터처럼 수입품에 차별이나 할당량을 주는 비관세 장벽 등 여러 방법이 쓰인다.보통 보호주의는 경제 발전의 시작점에 서 있는 개발도상국이 선호한다. 그만큼 세계의 거인들로부터 보호해야 할 ‘어린산업’이 많아서다. 선수 개개인의 기량이 출중한 나라보다는 전반적으로 수준이 떨어지는 리그에서 외국인 제한이 더 강한 것도 같은 원리에서다.보호주의를 옹호하는 이들은 한 국가 경제의 성장 단계에는 반드시 적당한 무역장벽이 필요하다고 본다. 이런 측면에서 산업화 시기 한국은 보호주의의 덕을 본 대표 사례로 꼽히기도 한다. 장하준 케임브리지대 교수는 여러 저서에서 ‘자동차산업 등 자국 산업에 대한 보호와 일정 수준의 무역장벽에 대한 선진국의 묵인이 없었다면 한국은 경공업에서 중공업으로의 빠른 산업 전환이 불가능했을 것’이라고 역설한다.이 관점에서 보면 선진국들도 과거에는 보호주의를 기반으로 성장했다. 경제리서치 전문가 조 스터드웰은 저서 <아시아는 어떻게 작동하는가>에서 “세계 어디에도 자유무역 정책으로 1등 경제 국가가 된 나라는 없다 …(중략)… 경제적으로 성공한 국가는 모두 발전 단계에서 보호무역주의를 택했다”고 말한다. 18세기와 19세기 당시 프랑스와 영국이, 19세기와 20세기에는 미국·일본·독일이 보호무역의 덕을 봤다는 설명이다.하지만 보호무역이 항상 정답인 것은 아니다. 보호무역주의가 출현하면 수출입국 사이에 무역마찰이 발생하게 되고 무역량은 줄어드는 경향이 있다. 이를 근거로 자유무역주의를 주장하는 이들은 무역장벽의 축소를 주장해왔다. 작은 시장 안에 갇힌 경제보다, 큰 시장에서 경쟁력을 키우는 게 성장에 도움이 된다는 것이 주장의 요지다. 이 관점에서 보면 무역장벽은 경제 발전에 오히려 독이다.자유무역주의는 20세 후반부터 국제 경제의 트렌드가 됐다. ‘자기는 다 큰 상태에서 이제 막 크려는 개도국 시장을 잠식하려는 선진국의 이기적인 탐욕’이라는 비판이 일었지만, 선진국의 주도로 세계무역기구(WTO)를 통해 무역자유화가 추진됐고 여러 나라가 자유무역협정(FTA)을 체결했다.

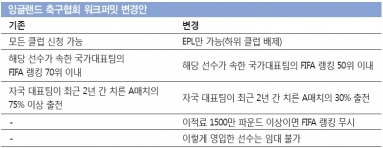

외국인 선수 제한은 일종의 무역장벽그런데 최근 들어선 변화가 감지된다. 보호주의가 다시 고개를 들기 시작한 것이다. 한국무역협회 국제무역연구원의 보고서에 따르면 각국이 자국 산업 보호를 위해 관세를 부과하거나 수입을 제한하는 무역구제 조치 조사에 착수한 건수가 2013년 334건으로 11년 만에 최대치를 기록했다. 전년(256건) 대비 30.5%증가했다. 특히 개발도상국 무역장벽에 대한 조사는 전년 대비 28건 증가한 반면 선진국 무역장벽을 조사한 건수는 50건 늘었다. 그만큼 선진국이 보호주의를 강화하는 추세라는 얘기다. 세계 경제의 회복이 더디고 각국의 경제 구조가 바뀌면서 이들의 수입 규제가 심해졌다는 분석이다. 결국 현 단계 세계 경제는 한편으로 자유무역주의의 확산, 다른 한편 보호주의 강화라는 상호 모순된 경향이 혼재돼 있다고 볼 수 있다. 각국의 각자의 사정에 따라, 또 산업에 맞춰 보호와 개방을 저울질하게 되면서 각국의 고민도 깊어지는 상황이다.이런 변화와 고민은 축구계에서도 관측된다. EPL만 봐도 그렇다. 전체 선수의 3분의 2가 외국인인 EPL은 분데스리가와 더불어 외국인에게 문이 많이 열려 있는 리그 중 하나다. 다른 유럽 리그와 마찬가지로 비EU 선수 영입에 제한은 있지만 방식이 약간 다르다. 이른바 ‘워크퍼밋(work permit)’ 조항이다. 이 조항에 따르면 비EU 선수가 EPL에서 뛰기 위해서는 일종의 취업비자를 받아야 한다.잉글랜드 축구협회(FA)는 EPL에서 뛸 만한 자격이 있는 선수에게만 위크퍼밋을 준다. 기준은 다소 주관적이다. 해당 선수가 속한 국가대표팀의 FIFA 랭킹, 자국 대표팀의 A매치 출전 횟수, 나이 등을 따져 결정하지만, 이를 충족시키지 못해도 구단이나 감독이 추천하는 경우에 취업비자를 발급하기도 한다. 과거 박지성도 A매치 출전 횟수가 부족해 1차 심사에서 탈락했지만, 퍼거슨 감독 추천으로 EPL에 진출했다.

EPL “외국인 선수 최대 현재의 절반으로”

|

장벽 낮추고 더 잘 나가는 분데스리가분데스리가의 발전은 ‘준비된’ 개방이었기에 가능했다. 특히 장기간 마련한 유소년 정책이 기반에 있었다. 한국 영화계도 개방에 앞서 자구책을 마련했기에 살아 남을 수 있었다. 준비 없는 개방은 보호무역주의자들이 말하는 내실 없는 자유무역국가의 실패 사례처럼 파국으로 치달을 뿐이다. 결국 개방이냐 보호냐의 차이가 아니라 냉정한 자기 분석과 준비의 차이가 성공을 좌우하는 것이다.현재 K리그에서 외국인 선수 제한에 대한 논의가 활발해지고 있다. 마찬가지로 한국 경제는 FTA에 매몰된 대외경제정책에서의 탈피와 환태평양경제동반자협정(TPP) 등 새로운 개방 준비라는 상반된 숙제가 고민거리다. 축구와 경제의 역사로 보면 정답은 없다. 다만 이 고민은 필요하다. 지금 우리는 얼마나 준비됐을까? 또 어떤 준비를 하고 있는가?