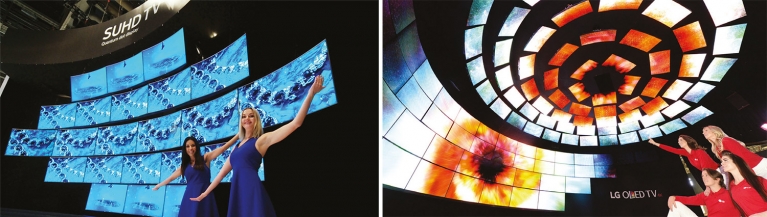

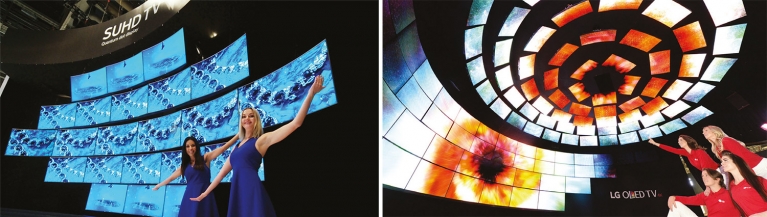

▎삼성전자와 LG전자가 CES에서 선보인 신제품 TV. / 사진:각 사 제공 |

|

지난 1월 5일(이하 현지시간) 오후 4시 미국 라스베이거스 만달레이베이호텔. 세계 최대 가전 전시회 ‘CES 2016’의 기자 회견이 열린 이 건물 지하 1층의 한 컨퍼런스홀에는 전 세계에서 온 200여 명의 기자가 빼곡하게 앉았다. 앉지 못한 기자들은 바닥에 자리를 펴거나 한 시간가량을 서 있었다. 바로 세계 5위 자동차 메이커인 현대차그룹의 발표회장이다. 해마다 현대차와 기아차가 격년으로 CES에 참가하는 현대차그룹에서는 올해 기아차가 참가했다. 발표 주제는 자동차와 정보기술(IT) 업계의 뜨거운 감자로 떠오르는 ‘자율주행’이다. 기아차는 이날 ‘드라이브 와이즈’라는 자율주행 브랜드를 발표했다. ‘번거롭고 성가신 운전으로부터의 해방’이라는 의미다. 황승호(60) 현대차 그룹 차량IT개발센터장(부사장)은 “오는 2030년까지 완전한 자율주행 양산차를 생산하겠다”고 공언했다. 쉽게 말하면 2030년에는 대형마트에서 장을 보고 나오면서 시계에 대고 “이리 와”라고 말하면 주차장에 있던 자동차가 알아서 탑승장으로 나오는 식이다. 다음날인 6일 라스베이거스 컨벤션센터에 전시된 쏘울 EV(전기차) 자율주행차와 신형 스포티지의 부스에는 카메라를 든 관객과 취재진이 인산인해를 이뤘다.기아차뿐 아니다. 아우디·폴크스바겐·도요타·포드 등 주요 자동차 메이커도 저마다 부스를 차렸다. 포드는 아마존의 음성 인식 기술 ‘알렉사’를 적용한 스마트카 기술을 선보였다. 차 안에서 “차고를 열어”라고 말하면 집 차고문이 열리고, 집안에서 스마트폰을 누르면 차량의 시동이 켜지는 식이다. 폴크스바겐은 LG전자와 협력해 만든 순수 전기 콘셉트카 ‘버드-e’를 공개했다. 공개석상에는 헤르베이트 디이스 폴크스바겐 CEO 외에 최성호 LG전자 클라우드센터장(전무)이 공동 발표자로 나섰다. 아예 LG가 폴크스바겐 전기차 개발의 전면에 나선 셈이다.

가전 꼬리표 뗀 ‘세계 최대 가전 전시회’

▎기아차가 CES에서 발표한 자율주행 가상현실 시연 차량. / 사진:기아자동차 제공 |

|

흔히 CES는 세계 최대 가전 전시회로 불린다. 지난 1967년 미국 뉴욕에서 첫 전시회가 열린 이후 매년 열리고 있다. 첫 해에는 250곳의 전시 업체와 1만7500명의 관람객이 다녀갔다. 그로부터 약 40년이 지난 올해의 경우 전시기업만 3600곳, 참가자는 150개국 15만 명에 이른다.CES는 가전 업계에서 ‘꿈의 무대’로 불렸다. 1970년 비디오 녹화기(VCR), 1981년 CD플레이어, 1996년 DVD, 2014년 커브드 UHD TV 등 지난 40여년 간 소비자의 일상을 바꾼 혁신 제품이 CES를 통해 세상에 처음 모습을 드러냈다. 이제는 좀 달라졌다. 가전이란 꼬리표를 뗀 전시회가 됐다. CES를 주최하는 미국 소비자가전협회(CEA, Consumer Electronics Association)도 지난해 11월 협회명을 소비자기술협회(CTA, Consumer Technology Association)로 바꿨다. 게리 샤피로 CTA 회장은 “소비자 기술은 주요 산업과 연계해 발전하고 있어 우리 협회도 변화해야 한다”고 명칭 변경 이유를 밝혔다. CTA 측은 CES 개막 공식 보도자료에도 ‘전시회의 이름을 소비자가전쇼(Consumer Electronics Show)라고 풀어 쓰지 말아달라’고 요청했다.올해 CES에선 전자제품이 몰린 라스베이거스컨벤션센터 전역에 스마트카가 깔렸다. 전자관에는 전자 업체들이, 자동차관에는 자동차 업체들이 전시했지만 두 업종이 콜라보레이션(협업)한 것이 대부분이다. 굳이 스마트카를 언급하지 않더라도, 각종 신생 분야의 IT기술과 제품이 몰린 샌즈 엑스포 전시장에 들어서면 변화의 기운이 확연히 느껴진다. 올해 관람객들에게 관심을 모았던 분야는 헬스케어와 웨어러블이었다. 헬스케어 전시장에는 각종 스포츠기업과 IT기업, 애플리케이션을 개발하는 스타트업 등이 몰렸다.NBA 공인 농구공 스팔딩과 콜라보레이션한 IT기업 샷트래커의 부스도 눈길을 끌었다. 공과 농구화, 코트에 센서를 달아 선수들의 움직임을 분석해주는 도구다. 샷트래커의 한 관계자는 “전 세계 중·고등학교에도 보급할 수 있도록 가격과 사양을 다양화했다”고 말했다. 삼성물산 패션부문(옛 제일모직)이 발표한 ‘바디 콤파스 2.0’도 인기를 끌었다. 탱크탑 형태의 체육복으로 운동량과 신체 사이즈의 변화 등을 감지해 사용자에게 피드백을 주는 도구다.

중국의 대공습에 삼성·LG도 긴장그래도 아직까지 CES의 메인은 가전이다. 올해 CES도 가장 큰 전시장을 자랑하며 세계 IT 종사자와 기자들의 눈길을 사로잡은 업체도 바로 한국의 대표 전자기업인 삼성전자와 LG전자였다. 전통적인 경쟁 품목인 TV에서는 HDR(선명도)과 WCG(자연적인 색 재현력)에 초점이 맞춰졌다. 삼성전자는 HDR·WCG를 크게 높인 ‘2세대 퀀텀닷 TV’를 공개했다. 전압·빛을 가하면 각각 다른 색을 내는 반도체 결정을 활용했으며, 가격 경쟁력이 있다. LG전자는 유기발광다이오드(OLED) TV를 공개했다. OLED TV는 LCD TV와 달리 백라이트 없이 스스로 빛을 내기 때문에 더 밝고 풍성한 색상을 표현할 수 있다. 특히 검은색 화면과 TV 전원을 끈 것의 차이를 구별하지 못할 정도로 완벽한 ‘블랙’을 표현하는 게 특징이다.가상현실 분야에서는 삼성과 일본 소니가 격돌했다. 삼성전자는 갤럭시 스튜디오를 만들고 가상현실 체험을 할 수 있게 했다. 일본 소니는 플레이스테이션 가상현실 코너를 만들었다. ‘더 런던 헤이스트’ 같은 가상현실 기반 게임을 즐길 수 있고, 영상을 체험할 수 있었다. 기아자동차와 현대모비스도 자율주행 상황을 체험하는 가상현실 기기를 전시했다. 또 이번 전시를 참관한 한국 업체 관계자 사이에서는 “중국이 턱밑까지 쫓아왔다”는 말이 자주 들렸다. 화웨이·하이얼·TCL 등 중국 업체들은 최신 TV나 태블릿 등을 선보였다. CES에 참가한 한 중견 가전기업 CEO는 “기술력으로 봐서는 중국이 한국보다 ‘약간 아래’ 정도일 뿐, 대등한 경쟁을 하고 있다는 생각이 들었다”고 말했다.하지만 중소·중견기업 분야에서는 한국 기업들이 중국·일본을 압도했다. 국내 중소·중견기업은 KOTRA가 만든 KOTRA관에 35곳, 대구광역시에서 만든 대구관에 11곳, 한국방송기술산업협회가 주관해 마련한 K-ICT관에도 22개 기업 등 약 100여 곳이 참여했다. 일본의 KOTRA 격인 JATCO를 통해 CES에 참여한 일본 중소기업은 8곳에 불과했다.업종·기술·국경을 넘어선 컨버전스의 장이 된 CES에는 나이에도 장벽이 없다. 전시장 곳곳에서 사업가와 관람객을 시니어 근로자들이다.- 라스베이거스 = 이현택 기자 mdfh@joongang.co.kr