충분한 휴식이 창조적 성과 낳게 마련 … 세종 때 집현전 학사에게 특별 휴가

▎ⓒted.com |

|

‘열심히 일한 당신 떠나라.’ 한때 유행했던 모 카드회사 광고 카피다. 곧이곧대로 받아들일 수 있으면 좋겠지만 마음 한 켠에서 자꾸 삐딱한 생각이 든다. ‘떠날 배짱이나 있냐?’ 라든지 혹은 ‘떠난 후 책임은 각자 알아서’라든지 같은. 속고만 살았나 보다. 예전 산업화 시대에는 자리를 비우면 죽음이었다. 몸이 부서질 때까지 일하는 것만이 개인적으로나 사회적으로 미덕이었다. 허나 지금은? 하루가 다르게 새로운 정보와 지식이 솟아나는 미증유의 시대다. 4차 산업혁명 얘기를 하는데, 아마 내일 모래쯤에는 5차 준비를 해야 할지 모르겠다.이럴 때 필요한 건 무거운 엉덩이가 아니라 신묘한 두뇌다. 남들이 생각지 못하는, 또 인공지능(AI)이 따라올 수 없는 참신하고 발칙한 아이디어만이 답이다. 헌데 어쩐다. 사무실에 웅크리고 앉아서 수시로 울려대는 전화통과 씨름하면서 여기저기 회의(懷疑)적인 회의(會議)에 불려 다니다 보면 머리가 마비될 지경이 된다. 아이디어 따위는 그림의 떡이다. 이럴 땐 좀 쉬어 줘야 한다. 반차나 하루 휴가가 아니라 최소 몇 달은 쉬어야 한다. 야근으로 충혈된 눈에서는 절대 창조의 레이저가 나가지 못한다.

야근에, 회의적인 회의에…

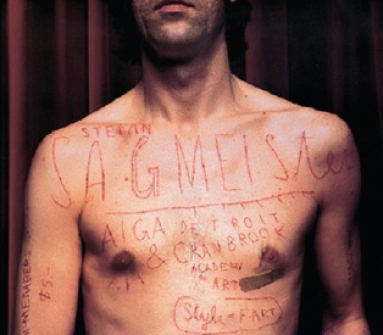

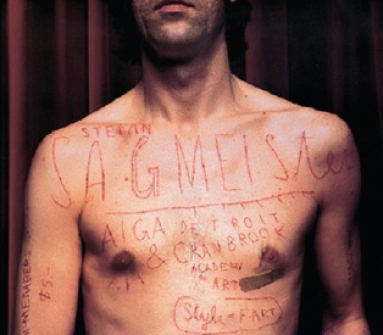

▎스테판 사그마이스터를 혁신적 디자이너의 대명사로 만든 미국그래픽디자인협회 강연 포스터(1999년 작). |

|

오스트리아 출신의 스테판 사그마이스터(Stefan Sagmeister)는 세계적인 타이포그래피(typography) 아티스트다. 타이포그라피? 쉽게 말해 활자를 이용해서 멋지게 디자인을 하는 사람이다. 현재 뉴욕에서 활동하고 있는 그는 디자인과 예술의 경계선 위에서 지금 세계 최고의 스타 디자이너로 명성이 자자하다. 그가 1999년에 미국그래픽디자인협회(AIGA)의 요청으로 만든 강연회 포스터는 지금까지도 가장 창의적이고 충격적인 포스터 중 하나로 손꼽힌다. 자신의 몸에 칼로 거칠게 글씨를 새겨놓은 이 포스터는 디자이너들이 창작을 하며 겪는 고통을 직접 몸에 시각적으로 표현한 것이라고 한다. 그는 2005년 그래미어워드 최우수 음반 패키지상을 받았고, 2004년과 2012년에는 한국에서 사그마이스터전(展)을 열기도 했다. 사그마이스터 같은 디자이너들은 창의력을 먹고 산다. 그게 사라지는 순간 디자이너로서의 생명은 끝이다. 그럼 사그마이스터가 오랜 기간 싱싱한 창의력을 유지하는 비결은 뭘까?테드 무대에 선 사그마이스터는 자신의 지속적 창의력의 비결을 화끈한(?) 휴식이라고 말한다. 디자인 작업을 계속 하면서 사스마이스터는 점점 자신의 일에 익숙해지고 지루해졌음을 깨닫게 된다. 만드는 작품마다 대개가 거기서 거기다 싶게 비슷해진 것도 그 무렵이었다. 인생의 처음 25 년은 배우면서 보내고, 그 다음 40년은 일하면서 보낸다. 나머지 15년쯤은 은퇴의 시기다. 사그마이스터는 이 15년의 시간을 몇 개로 쪼개어 일하는 기간 사이사이에 넣으면 유용할 것이라고 생각했다. 그래서 그는 1993년부터 운영해 오던 자신의 스튜디오를 7년에 한번씩 1년 간 닫기로 결정했다. 일종의 셀프 안식년(sabbati cal leave)이다.첫 번째 안식 휴가는 뉴욕에서 보냈는데, 너무 익숙한 곳이었기 때문에 두 번째부터는 다른 곳으로 눈을 돌렸다. 그가 택한 곳은 자연이 아름답고 목공예 등 장인정신이 살아있는 발리였다. 발리의 자연 속에서 명상을 즐기면서 그는 자신의 디자인을 되돌아보고 새로운 영감을 얻을 수 있었다. 자연 속에서 만나는 것을 가지고 직접 가구나 소품을 만들기도 했고, 보다 창조적인 타이포그라피 디자인도 구상할 수 있었다. 그의 말을 빌리자면 디자인과 정말로 다시 가까워질 수 있었다고 한다. 밥벌이로서의 디자인이 아니라 자신이 가장 즐기고 사랑하는 디자인 말이다.이러한 휴식은 그에게 재정적 성공도 가져다 주었다. 안식 휴가를 가진 후에 그가 선보인 창조적 디자인들은 모두 단 1년의 휴식 중에 생각해낸 것이기 때문이다. 일례로 포르투갈의 뮤직센터, 카사 데 뮤지카(Casa da Musica)의 로고 디자인 의뢰를 받았을 때, 그는 그 빌딩 자체의 형상을 로고로 활용하는 파격을 선보였다. 그것도 고정된 형태의 로고가 아니라 공연의 주제(베토벤이든 쇼팽이든)에 따라 주제의 특징을 가장 잘 나타나도록 로고의 색깔을 다르게 표현했다. 카사 데 뮤지카에서 공연하는 연주자를 알리는 포스터에도 그 공연의 특징이 반영된 로고가 쓰인다. 일하는 직원들의 명함도 이 로고를 활용해서 개인적인 특징을 살려 만들어진다.

변화의 조짐은 보이지만…그는 타이포그라피를 이용해서 광고 이외에 다른 것도 만들기 시작했다. 뉴욕에 있는 한 갤러리의 오프닝데이에서는 바나나로 벽면을 장식했다. 익은 정도에 따라 초록빛을 띤 것과 노랗게 익은 것의 차이를 이용해서 ‘자기 확신은 좋은 결과를 만든다’라는 문장을 드러냈다. 시간이 지나면서 바나나들이 점차 갈색으로 변하며 문장이 사라지는 것이 포인트다. 암스테르담에서는 1센트 동전 25만 개를 모아서 동전마다의 명암을 살려 길 위에 ‘집착 때문에 인생은 어려워졌지만 작품은 나아졌다’는 문구를 만들었다. 물론 며칠 후에는 사람들이 동전을 퍼 담아 갔기 때문에 이 문구도 깨끗이 사라져 갔다. 이 두 전시 모두 우리 삶의 신념이나 각오가 현실의 벽에 부딪혀 퇴색되고 소멸해 간다는 것을 은유적으로 보여줬다고 주목을 받았다.일주일에 하루를 쉬라는 것은 하느님의 가르침이다. 유대교에서는 토요일, 기독교에서는 일요일, 이슬람교에서는 금요일을 안식일(Sabbath day)이라고 했다. 유대인은 땅에게도 휴식을 줬다. 매 7년마다 땅을 쉬게 하고, 그 땅에서 저절로 자란 곡식은 거두지 않았다고 한다. 놀랍게도 조선시대에도 안식년이 있었다. 이름하여 사가독서(賜暇讀書) 제도. 세종대왕은 집현전 학사 중에서 젊고 재능 있는 사람을 골라 특별 휴가를 주어 마음껏 책을 읽고 학문연구에 전념케 했다. 이 전통은 그 후에도 계속되어 1426(세종 8)년부터 1773(영조 49)년까지 총 48차에 걸쳐 320인이 선발되었다고 한다.지금은 서구를 중심으로 주로 대학이나 연구기관에서 안식년(Sabbat ical leave) 제도를 도입하고 있다. 학문 세계가 급격히 바뀌니까 중간중간 쉬면서 최신 지식을 다듬으라는 의미일 게다. 허나 바뀌는 것이 어디 학문뿐이던가. 오히려 지금은 경제·사회의 변화가 학문의 변화를 앞지르고 있다. 그렇다면 안식년(아니면 최소 안식월) 제도를 사회 전 분야로 확대할 필요가 있다. 우리 정부도 올해부터 10년 이상 재직한 초·중·고 교사들을 대상으로 안식년 제도를 도입했고, 이랜드 같은 그룹은 근속 7년마다 2주 간 쉬게 하는 안식휴가 제도를 운영해 오고 있다고 하니 서서히 변화의 조짐이 보이는 것 같아 반갑기 그지 없다.쉬지 않고 굴리면 방전될 수 밖에 없고, 일회용이 아니라면 반드시 재충전해 써야 한다. 불교의 [능엄경]에서도 헐즉보리(歇卽菩提)라고 했다. 진정한 휴식 속에 깨달음과 통찰이 있다는 말이다. 현재 세계 최고의 셰프라고 하는 페란 아드리아(Ferran Adria)는 자신이 운영하는 바르셀로나 북부의 엘불리(El Bulli) 레스토랑을 1년에 7개월만 문을 연다. 나머지 5개월은 새로운 창조를 위한 준비 시간이다. 3M이나 구글 같은 혁신기업들도 업무시간의 15~20%를 업무 외 다른 것을 자유롭게 하도록 한다. 직원들에게 휴식과 재충전을 허(許)하기 위함이다. 피로한 직원을 다그쳐봤자 나올 건 뻔하다. 바카스와 우루사로 해결될 문제가 아니다. 충분한 휴식만이 창조를 낳는다.

박용삼 - KAIST에서 경영공학 박사학위를 취득하고 한국전자 통신연구원(ETRI)을 거쳐 현재 포스코경영연구원 산업연구센터 수석연구원으로 재직 중이다. 주요 연구분야는 신사업 발굴 및 기획, 신기술 투자전략 수립 등이다.