바이오 베터 분야 강자로 부상... 궁극적 목표는 신약 개발

성공은 실패를 두려워 않는 도전에서 비롯되게 마련이다. 한국의 차세대 성장동력으로 바이오산업이 주목받는다. 바이오 강국을 꿈꾸며 숱한 실패를 딛고 도전을 이어온 혁신기업과 CEO를 소개한다.

▎박순재 알테오젠 대표. / 사진:김성태 기자 |

|

바이오 업체 알테오젠은 지난 9일 식품의약품안전처에 차세대 항암제로 각광받는 항체약물접합(ADC) 유방암 치료제 ‘ALT-P7’의 임상 1상 시험을 신청했다. 항체약물접합 치료제는 바이오와 케미컬 기술을 융합한 차세대 항암제다. 암세포를 정밀 공격해 치료율이 좋은데다 부작용이 적은 것으로 알려졌다. 글로벌 제약기업 화이자와 로슈가 주도하는 신약이다. 여기에 한국 중소기업이 도전장을 던진 것이다. 신약개발은 글로벌 제약기업도 버거워하는 분야다. 하지만 바이오 업계에서는 “알테오젠 정도면 충분히 할만하다”는 반응이다.대전에 있는 알테오젠은 박순재 대표가 2008년 설립했다. 박 대표는 LG생명과학 연구소에서 바이오 신약을 개발했었다. 이후 한화로 자리를 옮겨 드림파마 상무를 지냈다. 안정적인 대기업을 나와 바이오 벤처를 설립한 이유에 대해 박 대표는 “복잡한 의사 결정 절차의 한계, 그리고 내 손으로 직접 신약을 개발하고 싶은 꿈 때문”이라고 말했다.바이오 의약품은 크게 셋으로 나뉜다. 바이오 의약품, 이를 복제한 바이오 시밀러, 그리고 바이오 약품을 한 단계 더 발전시킨 바이오 베터다. 바이오 의약품은 대체로 20년간 특허권을 보호받는다. 이 기간이 만료되면 바이오 시밀러가 쏟아져 나온다. 신약을 개발한 입장에서는 아쉬운 점이 많다. 그래서 나온 것이 바이오 베터다. 기존 의약품을 한 단계 발전시켜 새로 특허를 받는 것이다. 예컨대 성장 호르몬 치료를 위해서는 매일 주사를 맞아야 한다. 인슐린도 보통 하루 세 번 주사를 맞아야 한다. 이를 개량해서 일주일 또는 한 달에 한 번만 맞아도 약효를 유지할 수 있게 개량한 약을 바이오 베터라 한다. 알테오젠이 집중해온 분야다. 항체 바이오 베터와 지속형 바이오 베터 분야에서 기술력을 쌓아왔다.박 대표의 경력에서 주목할 점은 두 가지다. 하나는 연구 실적이다. 미국 퍼듀대에서 박사학위를 받고 매사추세츠공과대학(MIT)에서 연구 생활을 했다. LG생명과학이 한국 최초로 미국에 수출한 바이오 의약품이 그의 손을 거쳤다. 또 하나는 기업을 이해하는 능력이다. 그는 LG생명과학에서 8년간 사업개발 업무를 담당했다. 어떤 신약을 어떤 방식으로 개발할지, 또 이를 어떻게 유통할지 전략을 세웠다.

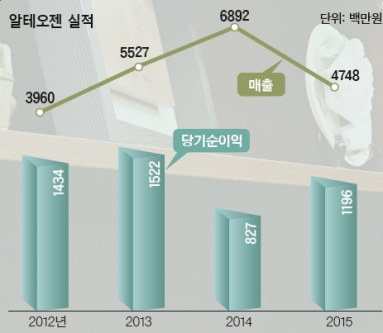

바이오 시밀러로 유동성 확보이런 경험은 그의 창업 과정에서 여실히 드러난다. 박 대표는 바이오 베터 개발을 목표로 삼았지만 기업으로서의 자생력에도 많은 신경을 썼다. 일반적으로 바이오 벤처는 벤처캐피털 투자에 의존한다. 신약 개발은 10년 넘는 인내와 투자가 필요한 분야다. 시간과 자금이 부족해 포기하는 기업이 부지기수다. 박 대표는 “이런 패러다임에서 벗어나고 싶었다”며 “바이오 시밀러를 생산해 유동성을 확보한 덕분에 적자 없이 계속 올 수 있었다”고 말했다.그는 바이오 시밀러를 생산할 파트너를 구할 때에도 시야를 넓혀 세계 시장을 바라봤다. 2011년 브라질 최대 제약기업인 크리스틸리아와 바이오 시밀러 공동개발 계약을 체결했다. 2012년엔 일본 키세이 제약과 바이오 시밀러인 아일리아 공동 개발에 들어갔다.알테오젠은 크리스탈리아, 키세이와 파트너 계약을 맺을 때 독특한 사업 모델을 적용했다. ‘심플 라이센싱 아웃’과 ‘이익 공유제’다. 심플 라이센싱 아웃은 바이오 시밀러 기술을 이전해주고 글로벌 제약사가 연구하게 하는 방식이다. 이익 공유제는 신약 개발에 참여한 기업들과 개발 이후 발생하는 이익을 나누는 방식이다. 파트너로부터 연구비 일부를 단계별 기술료 형태로 지급받고, 각자의 시장에서 판권을 갖는다. 나머지 지역에 대해서는 공동 판권을 통해 이익을 나눈다. 리스크를 분산하고 각자의 기술을 활용할 수 있는 장점이 있다. 박 대표는 “이익 공유제는 기술을 기반으로 하는 벤처기업이 활용하기 좋은 사업 방식”이라며 “파트너사도 적은 비용으로 판권을 확보할 수 있어 효율적”이라고 설명했다.“제가 생각한 사업 모델입니다. 바이오 회사로 이런 모델은 처음이었죠. 요즘엔 이 모델을 따라하는 기업이 생겼습니다. 업계에 좋은 일을 했다고 생각합니다.”자금력이 부족한 중소기업이 신약을 개발하기 위해서는 기존 사업 모델과 다른 전략을 택해야 한다. 한미약품의 경우 수백억원을 들여 임상 1상을 마무리한 다음에야 글로벌 제약사에 기술 수출을 진행할 수 있었다. 중소기업은 자금이 충분치 않을뿐더러 신약 개발이 중단될 경우 직격탄을 맞는다. 때문에 알테오젠은 목표 수익을 낮게 잡아 위험을 분산하며 성공 확률을 높였다. 적합한 전략을 도입한 덕분에 알테오젠은 꾸준히 영업이익을 기록해왔다. 2014년 코스닥 상장도 무난히 진행했다. 기술개발에도 주력하면서 지난 9월에는 국내 벤처캐피털에서 100억원을 투자받았다.

글로벌 제약사들과 공동 연구·개발무난히 성장한 바이오 벤처지만 앞으로 갈 길이 멀다. 궁극적인 목표가 바이오 신약 개발이기 때문이다. 박 대표는 많은 한국 제약기업이 채택해온 ‘오픈 이노베이션’은 생각하지 않고 있다. 오픈 이노베이션은 제약 회사가 연구개발의 한계를 극복하기 위해 다른 기업과의 협업을 통해 해결하는 방식을 말한다. 보통 임상 1상을 마친 후 글로벌 제약사에 기술을 수출하는 방식이다. 단점도 있다. 글로벌 기업이 연구를 중단하면 이를 다시 시작할 방법이 없다. 게다가 연구를 중단할 이유는 수없이 많다. 또한 신약 개발을 마무리해도 출시를 못할 수 있다. 상업성이 떨어지거나 경쟁 기업이 더 효율적인 신약을 내놓으면 물거품이다. 박 대표가 이익 공유제를 통해 위험을 분산하며 개발을 진행해온 이유다. 그는 “특히 바이오 신약 초기 단계에서는 기술 수출에 신중해야 한다”며 “중소기업에는 더없이 소중한 기술이지만 글로벌 기업에는 수많은 가능성 가운데 하나이기 때문”이라고 말했다.알테오젠은 한 파트너에게 다 맡기는 것 아니라, 지역을 나눠서 신약을 개발하는 전략을 구상 중이다. 예컨대 유럽과 북미, 남미, 일본 제약사와 구역을 나눠 개발하는 식이다. 이들 중 한 곳이 도중에 개발을 포기해도 나머지 기업들과 함께 개발을 진행할 수 있다. 개발 실패에서 오는 부담도 그만큼 적다.“제가 돈을 얼마 받는지는 이슈가 아닙니다. 연구해온 신약 가운데 하나라도 성공하는 것이 가장 중요한 일이죠. 자체 공장을 가져야 할 시점 점점 다가오고 있는데, 알테오젠 혼자 갈지, 아니면 국내 제약사와 제휴해 조인트 벤처를 세울지 저울질하고 있는 중입니다.”