없애자니 재정부담… 한·미 FTA에 개정도 불가능

▎ 사진:연합뉴스 |

|

세금은 쉽게 사라지기 어렵다. 자동차 구매에 부과되는 ‘개별소비세’가 대표적이다. 징세 명분이 사라진 데다 수차례 반복된 한시적 인하 정책으로 누더기가 된 터라 자동차 개소세를 폐지해야 한다는 여론이 커지고, 국회에서도 현실에 맞도록 개정하기 위한 논의가 시작됐지만 소멸 여지가 보이지 않는다. 정부 재정의 부담 가중 우려와 통상 문제가 얽혀있어 이를 풀어내기가 쉽지 않기 때문이다.자동차 개별소비세에 대한 논의는 최근 치열하게 전개되고 있다. 전국경제인연합회 산하 한국경제연구원이 최근 보고서에서 자동차 개별소비세 제도의 불합리성을 주장했고, 국회입법조사처 역시 같은 맥락의 보고서를 냈다. 이에 국회에서도 승용차 개별소비세를 바꾸는 법안을 발의하기에 이르렀다.

‘단일 세율’ 車 개소세는 한국에만 존재자동차 개소세 제도 개선이 필요하다는 가장 큰 논리는 자동차가 더 이상 ‘사치품’이 아니라는 것이다. 개별소비세는 1977년 만들어진 ‘특별소비세’가 이름을 바꾼 것으로 그 존재 이유가 ‘사치성 소비재의 소비를 억제하기 위해서’다. 하지만 이제 자동차가 생활필수품으로 인식되는 상황에서 세금을 매기는 게 불합리하다는 얘기다. 실제 2020년 5월 기준 국내에 등록된 자동차는 2393만대로, 단순 계산하면 우리나라 인구 5178만명 중 46.2%가 보유하고 있는 것으로 볼 수 있다.임동원 한국경제연구원 부연구위원은 “개별소비세의 전신인 특별소비세는 사치성 소비재의 규제를 목적으로 만들어진 세금이므로 일반인들의 삶과는 멀어야 한다. 현실을 고려할 때 자동차는 더 이상 고가의 사치품이 아니라 생활필수품으로 보아야 한다”고 주장했다.자동차 소비행태의 변화로 개소세가 사치성 소비재 사용 억제라는 목적과 어긋난 방향으로 작동하는 부작용도 있었다. 최근 레저용 자동차로 인기를 끄는 ‘픽업 트럭’의 경우가 대표적이다. 레저용 목적의 픽업트럭은 일반 용도로 사용되는 승용차보다 ‘사치재’의 성격이 강한데, 화물차라는 이유로 개소세 부과대상에서 제외된다.개소세의 존재 목적 중 단일세율인 부가가치세의 역진성(소득이 낮은 사람이 상대적으로 더 높은 세부담을 지는것)을 보완하기 위함도 있다. 하지만 2012년 세법개정을 통해 승용차 개소세를 배기량과 상관없는 단일비례세율구조로 변경하면서 이런 기능도 사라진 지 오래다. 특히 심각해지는 환경오염에 대한 폐해를 줄이기 위해서라도 차등 과세를 적용할 필요가 있다는 인식이 커지는 상황이다.실제 자동차를 주력 산업으로 하는 국가 중 자동차에 개별소비세와 유사한 개념의 세금을 걷는 국가는 전무하다. 유럽연합(EU) 회원국은 별도의 개별소비세 없이 자동차 취득단계에서 부가가치세(VAT) 및 등록세(Registration Tax)만을 부과한다. 미국 역시 각 주마다 부과하는 세금은 다르지만 개소세와 같은 개념은 없다. 판매세(sales tax)의 경우 부가가치세에 가깝다. 일본 역시 개소세를 부과하지 않고 최근엔 취득세를 폐지하는 움직임도 보였다. 취득세 대신 자동차 연비에 따라 세율(승용차 0~3%)을 차등화한 환경성능비율세(環境性能割)를 도입해 외부불경제를 줄이는 데 나섰다.자동차에 개소세와 유사한 세금을 거두는 곳은 중국과 대만, 터키 등이 있는데, 이들은 모두 배기량에 따른 차등세율을 적용하고 있어 ‘역진세 보완’과 ‘환경부담에 따른 징세’라는 명분이 유효하다.

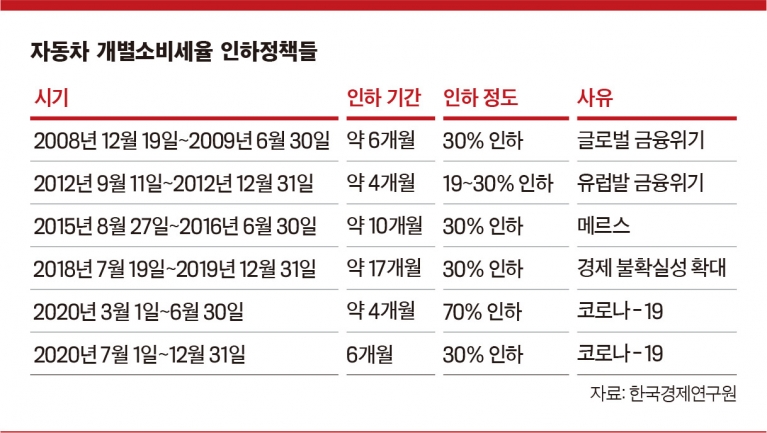

배기량·가격 따른 면제안 나오지만 실현가능성 낮아자동차에 부과하는 개소세가 존재 명분을 잃은 것은 어제오늘의 일은 아니다. 최근 문제의식이 점화한 것은 경기부양을 위해 정부가 ‘한시적 개소세 인하’ 카드를 남발하면서다. 정부는 올해 코로나19 사태가 심화하자 3월부터 개별소비세를 70% 인하해 자동차 소비를 부추겼는데, 7월부터 인하폭을 30%로 줄이자 국내 자동차 판매량이 급락했다. 결국 한시적 개소세 인하로 인한 소비 진작 효과의 한계가 드러났고 “이참에 폐지하자”는 여론이 들끓는 것이다.자동차 개소세 인하책은 경기부양이 필요할 때면 등장한 ‘단골 카드였다. 글로벌 금융위기로 인한 경기침체가 우려되던 2008년 12월 사상 처음으로 개소세 인하 카드가 등장했고, 유럽발 금융위기와 메르스로 인한 경기침체가 발생한 2012년과 2015년에도 이 카드를 사용했다. 이후 2018년에는 ’글로벌 경제 불확실성‘을 이유로 자동차 개소세 인하를 시행하기도 했다.이런 과정에서 업계와 소비자들의 혼란이 빚어졌고, 개소세 인하 정책이 세제의 역진성을 강화하는 현상도 나타났다. 정부는 7월 개소세 감소폭을 줄이며 종전 100만원이던 감면 한도를 없앴는데, 이에 따라 출고가 및 수입가 기준 6700만원에서 개소세 감면 혜택이 엇갈렸다. 예를 들어 70%를 감면했던 3~6월 공장도가격 3000만원짜리 차를 구매하면 개소세(교육세 등 제외)가 45만원이었지만 7월엔 인하폭이 30%로 바뀌면서 105만원으로 늘었다. 하지만 1억원짜리 차를 구매할 경우 같은 기간 개소세는 400만원에서 350만원으로 오히려 줄었다. 100만원 감면 한도를 풀자 고급 차량만 혜택을 본 것이다.임 위원은 “자동차 개별소비세 인하 정책은 최근 그 주기가 짧아지고 인하 적용기간도 늘고 있어 정부 정책에 대한 신뢰도가 떨어진다”며 “일관성 없는 인하 정책 때문에 자동차 개별소비세를 제대로 낸 소비자의 입장에서는 형평성 문제를 제기할 수 있다”고 지적했다.명분이 사라진 자동차 개소세에 대한 여론은 국회 법안 발의로 이어졌다. 여당과 야당에서 모두 법안을 내놨다. 먼저 이채익 국민의힘 의원은 9월 21일 개별소비세법 개정안을 발의했다. 배기량 1600cc 이하의 자동차는 개별소비세 5%를 면제하자는 게 주요 내용이다. 이 방안이 시행되면 사치품 과세라는 개소세의 명분이 살아날 수 있고, 세제 역진성을 보완하는 효과도 부활한다. 배기량이 큰 차의 소비를 억제해 외부불경제 효과를 줄이는 기능도 할 수 있다.하지만 이 법안은 사실상 통과되기가 어렵다. 배기량에 따른 차등이 한미 FTA에 어긋나기 때문이다. 2007년 체결된 한미 FTA 협정문에는 ‘대한민국은 차종 간 세율의 차이를 확대하기 위하여 차량 배기량에 기초한 새로운 조세를 채택하거나 기존 조세를 수정할 수 없다’고 명시했다.그러자 10월 22일 양향자 국회의원(더불어민주당)이 이를 우회하기 위한 법안을 내놓았다. 배기량이 아니라 3000만원 미만의 자동차에 개소세를 과세하지 말자는 내용이다.하지만 이 역시 한미 FTA 조항을 위반할 소지가 있어 실현 가능성은 미지수다. 자동차업계 관계자는 “가격으로 개소세 대상을 정할 경우 수입차는 통관가격을 임의로 낮춰 개소세를 피할 수 있다”고 지적했다.

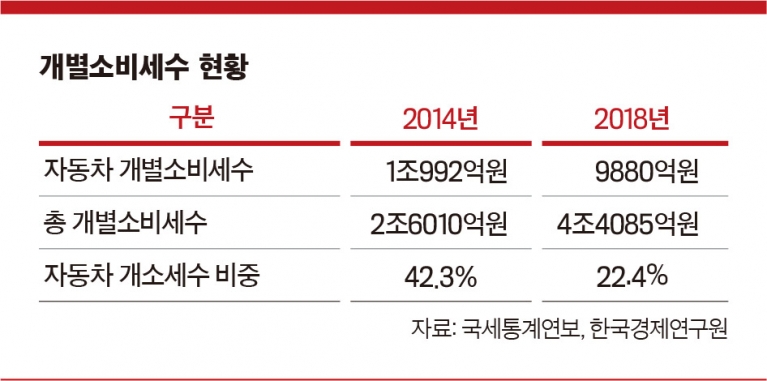

개소세 과세체계 근본적 개편 시급결국 통상마찰의 부담을 피하고 생필품이 된 자동차에 대한 개소세 부과를 멈추기 위해선 자동차 개소세를 전면 폐지하는 수밖에 없다는 이야기가 나온다. 실제 우리나라에서 개소세 부과 품목을 삭제한 선례가 있어 이참에 자동차 개소세가 사라질 수 있다는 기대도 나온다. 정부는 앞서 2010년 4월부터 일정 소비전력 이상인 에어컨·냉장고·세탁기·TV 등에 개별소비세를 부과했지만 2015년 말을 끝으로 개소세를 없앤 바 있다.다만 이와 같은 논의는 이뤄지고 있지 않다. 정부의 재정 부담 때문에 엄두조차 내지 못한다는 게 업계의 시각이다. 2018년 기준 총 개별소비세수는 4조4085억원으로 이 중 22.4%인 9880억원이 자동차 개소세로 걷혔다. 만약 자동차 개소세가 사라지면 개소세의 30%를 부과하는 교육세의 징수도 어려워질 수 있다.그럼에도 자동차업계와 전문가들은 자동차 개소세 폐지가 필요하다고 주장한다. 성명재 홍익대학교 교수(경제학부)는 “우리 경제의 지속가능성장 기반을 조성한다는 차원에서, 이미 과세기능이 사라지고 역기능이 압도하고 있는 개소세의 과세체계를 근본적으로 개편하는 것이 시급하다”고 주장했다.- 최윤신 기자 choi.yoonshin@joongang.co.kr