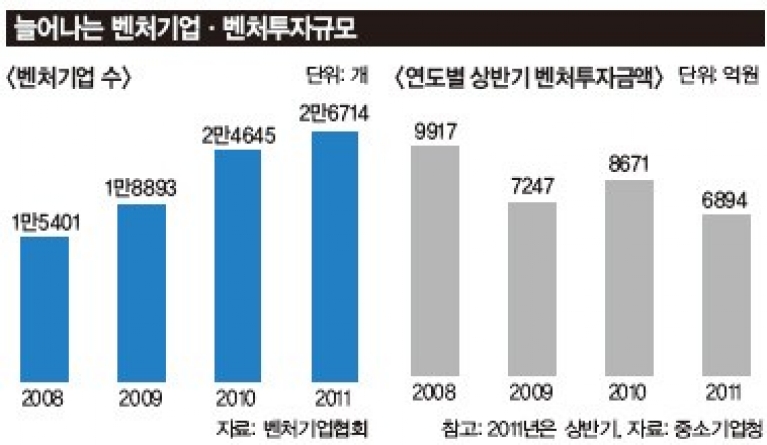

한국 벤처시장에 활기가 돈다. 벤처기업 창업이 늘고, 대학생을 중심으로 창업전선에 뛰어드는 젊은이가 증가하고 있다. 대학생 창업을 돕는 각종 정부 지원책도 나오고 있다.그렇다고 제2 벤처붐을 기대하긴 이르다. 벤처업계는 보완해야 할 점이 아직 많다.특히 패자부활전이 인정되지 않는 문화부터 바꿔야 한다. 대학생 창업 시대를 살펴봤다.‘제2의 잡스’를 꿈꾸며 창업을 선택한 대학생 기업가도 만났다.1975년. 미국 시애틀의 한 법조인 가문에서 자란 하버드대 학생이 학교를 중퇴하고 회사를 차렸다. 주위를 놀라게 만든 그의 이름은 빌 게이츠, 그가 세운 회사는 MS(마이크로소프트)다. 이듬해 불우한 어린 시절을 보낸 또 한명의 대학 중퇴생이 캘리포니아에 있는 양부모의 집 창고에서 회사를 세웠다. 애플을 창업한 스티브 잡스였다. 애플이 창업된 날로부터 28년 후, 이번엔 20세가 채 되지 않은 하버드대 학생이 창업을 했다. 게이츠·잡스처럼 학교도 그만뒀다. 페이스북 창업자 마크 저커버그다.세 사람에겐 공통점이 있다. 기발한 아이디어로 창업해 세계적인 거부(巨富)가 됐다. 대학 졸업장은 없지만 이들의 도전정신은 위축되지도, 꺾이지도 않았다. 미국 벤처기업의 요람인 ‘실리콘밸리’에는 이런 이들이 제법 있다. 델컴퓨터의 창업자 델 회장도 1985년 대학을 중퇴하고 단돈 1000달러로 회사를 차렸다. 이런 일이 가능한 데는 세 가지 요인이 있다. 실리콘밸리는 실패를 용인한다. 과정이 괜찮았다면 비록 실패해도 기회를 준다. 대학 간판보다는 아이디어와 실력이 우선이다. 투자자금을 받는 것도 비교적 쉽다. 미국의 수많은 젊은이가 학업까지 포기하고 실리콘밸리에 입성하는 이유다.국내 벤처업계도 실리콘밸리를 조금씩 닮아간다. IT거품이 꺼지면서 2003년 7000여개까지 떨어졌던 벤처기업 수가 올 들어 2만6714개로 늘었다. 올 3월에는 1000개가 넘는 벤처기업이 탄생하기도 했다. 벤처투자 금액도 증가하고 있다. 중소기업청의 자료를 보면 올 상반기 신규 벤처투자 금액은 6894억원을 기록했다. 지난해 상반기보다 66% 늘었다. 월 평균 투자금액은 같은 기간 691억원에서 1149억원으로 1.7배가 됐다.벤처업계의 환경도 조금씩 좋아지고 있다. 젊은이가 ‘SNS(소셜네트워크서비스) 혁명’에 도전할 수 있도록 각종 정부 지원책이 추진되고 있다. 한때 자취를 감췄던 엔젤투자자들 역시 활력을 되찾고 있다. 젊은이의 창업을 돕겠다며 의기투합하는 전직 벤처인들도 있다. 세상에 없는 자신 만의 아이디어로 창업전선에 뛰어든 대학생도 늘어나고 있다.고려대 재학생인 전해나(25) 애드투페이퍼 대표는 A4용지에 기업광고를 붙이는 아이디어로 벤처업계에 돌풍을 일으키고 있다. 움직이는 전자책 프로그램을 개발한 김태우(24) 모글루 대표는 글로벌 시장 진출을 위해 미국 현지 사무소를 차렸다. 그는 카이스트 재학생이다. 한양대 컴퓨터공학과에 다니는 박훈준(27) 모비틀 대표는 독자적으로 개발한 앱 제작 프로그램을 앞세워 일본 진출을 추진하고 있다.

거리패션 정보를 앱으로 제공하는 업체 스타일웨어를 창업한 윤자영(24·연세대 전자공학과) 대표의 도전도 주목할 만하다. 스타일웨어의 회원 수는 창업 10개월 만에 2만5000명으로 늘어났다. 이 회사의 앱은 벌써 5만건이 다운로드 됐다. PC·모바일·TV의 화면을 디자인하는 소프트웨어 개발업체 위트스튜디오의 김대욱(24) 대표처럼 대기업 특채에 합격했지만 취업하지 않고 창업을 택한 대학생도 있다.대학생 창업 돕는 발판 마련해야하지만 개선해야 할 점은 아직 많다. 핵심 인재를 키우기 위해선 대학교육 커리큘럼부터 바꿔야 한다는 지적이 나온다. 이민화 카이스트 교수는 “진정한 창업교육은 최첨단 기술동향의 제공에서 시작되지만 국내 대학들은 이를 소홀히 취급한다”고 말했다. 벤처투자 금액은 예년보다 늘었지만 수혜기업은 여전히 극소수인 것도 문제다. 국내 벤처기업 중 벤처캐피털의 투자를 받은 기업은 1300개로, 5%에 불과하다.투자 규모도 아직 부족한 편이다. 한국의 GDP(국내총생산) 대비 벤처투자 비중은 0.09%다. 미국(0.17%)·이스라엘(0.45%)에 훨씬 못 미치는 수준이다. 국내 벤처업계에 ‘패자부활전’이 사실상 없다는 점도 풀어야 할 과제다.이런 문제를 먼저 풀어야 한국에서도 ‘포스트 잡스 시대’를 이끄는 제2, 제3의 저커버그가 탄생할 수 있다. MS의 전성기 시절 빌 게이츠는 ‘가장 두려운 경쟁자가 누구냐’는 질문에 이렇게 답했다. “창고에서 무언가 새로운 걸 개발하고 있을 젊은이다.” 그 무렵, 스탠퍼드대 인근에서는 구글 창업자들이 애인 집의 차고를 빌려 새로운 도전을 하고 있었다. 야심찬 도전에 나선 젊은이는 국내에도 작지 않다. 이들이 세계 시장으로 도약할 수 있는 확실한 발판을 놔야 할 때다. 더 늦으면 기회조차 사라질지 모른다.