|

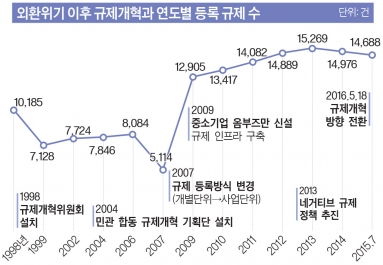

과잉 규제 쏟아내는 국회이를 두고 대선 후보들의 공약이 앞뒤가 맞지 않다는 비판이 나온다. 예컨대 대기업이 4차 산업혁명을 이끌 수밖에 없는데, 이들의 손발을 묶어놓는 형국이기 때문이다. 신석훈 한국경제연구원 기업연구실장은 “4차 산업혁명의 물결을 타려면 대기업이 벤처기업이나 스타트업을 인수하거나 거기에 투자해야 하는데 그러면 그게 대기업 계열사가 되고 결국 일감 몰아주기로 이어질 수밖에 없다”고 주장했다.이들뿐 아니라 역대 정부에서도 기업 규제는 늘 화두였다. 규제는 본질적으로 공익과 사익의 충돌이다. 그에 따라 이익을 보는 자가 있는가 하면, 손해를 보는 자도 있게 마련이다. 치열한 로비전이 벌어지는 전장(戰場)이라 ‘규제→규제 완화→재규제’의 악순환이 반복되기 쉽다. 이러한 환경에서는 오락가락하는 규제가 나오기 십상이다. 인터넷전문은행이 반쪽으로 출범한 것도 같은 맥락이다. 국내 첫 인터넷전문은행인 케이뱅크에 고객이 몰리고 있지만 정작 KT를 비롯한 다른 산업의 주주는 케이뱅크에 적극적인 자본 확충과 의결권 행사를 할 수 없는 상황이다. 현행 은행법에서는 금융자본이 아닌 산업자본은 지분을 10%까지만 보유할 수 있다(의결권은 4%까지 행사).은행 대주주의 의결권 한도를 10%로 제한한 1960년대 이후 은산분리(銀産分離)의 강도를 나타내는 한도는 정치적 환경에 따라 고무줄처럼 늘었다 줄었다를 반복했다. 친기업을 표방하던 이명박 정부 시절 4%에서 9%로, 경제민주화 바람이 거세게 불던 박근혜 정부 초기 다시 4%로 되돌아갔다. 지금은 4차 산업혁명 바람을 타고 은산분리 완화 관련 법안이 지난해부터 국회에 계류 중이다. 산업자본의 의결권 있는 지분을 50%까지로 늘리는 안도 있지만 최순실 국정농단 사태와 대선 정국이 이어지면서 국회에서 표류하고 있다.이처럼 정부마다 규제를 놓고 줄다리기를 거듭했다. 규제정보포털에 따르면 국내 등록 규제 수는 1998년 1만185건에서 2007년 5114건으로 대폭 줄었다. 그러나 2013년에는 1만 5269건으로 큰 폭 늘었다. 2015년 7월에는 1만4688건으로 비슷한 수준을 보였다. 1998년 규제개혁위원회 설치 이후 모든 정부가 규제개혁을 외쳤지만 외환위기 직후를 빼고는 결국 제자리걸음을 한 셈이다.오락가락하는 규제 양산의 진원지는 정부뿐만이 아니다. 정부는 물론 각종 이해단체와 떼려야 뗄 수 없는 국회도 규제를 쏟아냈다. 18대 국회에서 가결된 규제 신설·강화 법안(266건) 중 의원 발의는 219건(82.3%), 정부 제출은 47건(17.7%)이었다. 19대 국회에서 가결된 2793개 법률의 31.3%인 874개가 규제 관련 법률이었다. 이 중 의원 발의 규제 법률이 757개(86.6%)였다. 20대 국회에서도 비슷한 양상이었다. 개원 이후 지난해 9월까지 발의된 2277개 법률의 38.3%(871개)가 규제관련 법률이었다. 이 가운데 의원 발의 규제 법률은 813개(93.3%)였다.

“규제하지 않으면 큰 일 난다”는 인식이 문제‘규제→규제 완화→재규제’의 악순환에서 벗어나려면 어떻게 해야 할까. 일단 규제 양산의 고리부터 끊어야 한다. 최정표 건국대 교수(경제학)는 “규제를 무조건 완화할 수는 없지만 기업 활동에 대한 규제는 풍선효과처럼 부작용이 생기게 마련”이라며 “장·단기 효과를 철저히 분석해 도입 목적을 충실히 이룰 규제를 고안해야 한다”고 말했다.‘더 나은 규제(the better regulation)’로 진화해야 한다는 주장도 있다. 세계적으로 규제 개혁의 주요 쟁점은 규제 완화(deregulation)에서 ‘더 나은 규제’로 옮아가고 있다. 규제 도입의 원인이 되는 규제 목적에 대한 개방적 논의에서 출발한 개념이다. 예컨대 관리의 편리 또는 명분만 쫓다 보면 과도하게 불확실성을 통제하려 들어 과잉 규제를 양산하게 된다. 나중에는 이렇게 양산된 규제를 철폐하기 위해 규제를 완화해도, 다시 불확실성을 참지 못하고 재(再)규제하려 든다. 이에 따라 규제 개혁의 실효성은 떨어지고 비용만 늘어나게 된다. 그래서 불확실성을 줄이는 합리적인 방안을 고려하되 너무 많은 부담이 예상된다면 아예 위험을 허용하는 게 낫다는 생각으로 발전됐다.예컨대 일감 몰아주기를 보자. 감시와 징벌적 처벌에 무게중심을 두고 있는 선진국처럼 나중에 문제가 생기면 단호하게 대응하면 되는데 애초에 거래 자체를 제한하려 든다는 것이다. 그러면 결국 다른 편법과 폐해가 생기게 마련이라는 주장이다. 김현종 한국경제연구원 연구위원은 “규제하지 않으면 큰 일나지 않을까하는 불안감부터 없애야 한다”며 “그래야 네거티브 규제나 사후 규제를 무리 없이 도입할 수 있을 것”이라고 설명했다.기업 규제라면 기업에 인센티브를 줘서 풀어보자는 주장도 있다. 이경상 대한상의 경제조사본부장은 “많은 사람이 정부가 규제의 칼을 휘둘러야 일을 제대로 한다고 여기는 게 가장 큰 문제”라며 “지금도 규제 과잉인 만큼 기업이 스스로 움직이도록 인센티브를 주는 식으로 유도하면 부작용이 더 적을 것”이라고 말했다.