현장 점검 어려워 민간 인증기관에 위탁 ... 친환경 인증 많이 할수록 수익 나는 구조

농림축산식품부가 ‘살충제 계란’사태를 계기로 전국 산란계 농장에 대한 전수조사를 벌였다. 농식품부와 식품의약품안전처는 8월 18일 오후 총 49개 농장이 부적합 판정을 받았다고 밝혔다. 먹을 수 없는 회수·폐기 대상 계란이 발견된 곳이다. 이들 49개 농장의 계란은 전량 회수·폐기됐다. 부적합 49곳 가운데 일반 농장(전체 556개) 18곳, 친환경 농장(683개) 31곳이다. 피프로닐이 검출된 8개 농장의 계란은 기준치 이하라도 회수·폐기했으며 나머지는 기준치를 넘은 경우만 폐기했다. 살충제 성분이 조금이라도 검출된 곳은 총 86곳이었다. 농식품부의 전수조사 대상은 전체 산란계 농장 1456개 중 217개 휴업 농장을 제외한 1239곳이다.주목할 만한 사실은 친환경 인증을 받은 농장에서도 살충제 계란이 무더기로 검출됐다는 것이다. 친환경 농장 31곳이 부적합 판정 농장에 포함됐다. 친환경 인증 농장 중 37곳은 친환경 인증 기준을 위배했지만 일반 식용란의 허용 기준치 이내여서 관련 법에 따라 친환경 인증 표시를 제거하고 일반 계란으로 유통하도록 허용했다.

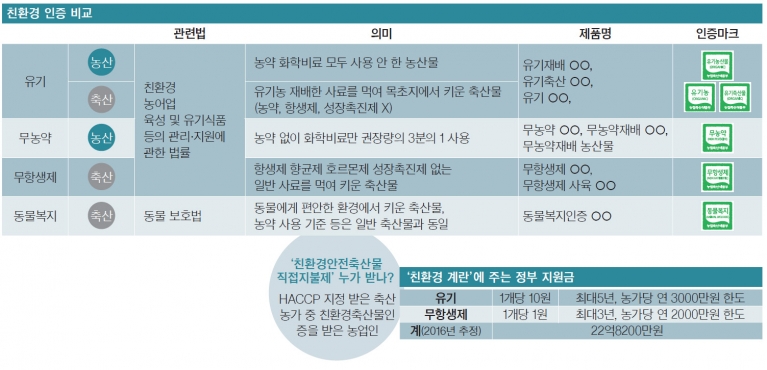

친환경 계란에 23억 쏟아붓고도…금지된 살충제 성분이 처음 검출된 경기도 남양주의 농장은 ‘무항생제 축산물’ 분야의 친환경 인증을 받은 곳이었다. 무항생제 인증은 항생제 등을 첨가하지 않은 ‘일반 사료’를 먹여 키운 축산물이라는 의미다. 시장에서는 ‘친환경 인증 축산물’로 유통된다.축산물에 친환경이란 말을 쓰려면 농약을 쓰면 안 된다. 농식품부가 마련한 ‘친환경 농축산물 및 유기식품 등의 인증에 관한 세부 실시 요령 개정안’엔 “유기합성농약 또는 유기합성 농약 성분이 함유된 것을 축사나 주변에 사용해선 안 된다”고 규정하고 있다. 친환경 중에선 사료를 어떤 것으로 쓰느냐에 따라 ‘유기농’이나 ‘유기축산물’ 마크를 다는 유기축산 계란과 ‘무항생제’ 마크를 다는 무항생제 계란으로 나뉜다. 둘 중 유기 축산 계란이 훨씬 더 까다로운 기준을 적용받는다. 알을 낳는 닭(산란계)이 먹는 사료가 유기농(농약·화학비료·항생제 쓰지 않음)으로 재배된 것이어야 한다. 전국에서 단 15곳만 유기축산 계란을 생산한다. 항생제나 성장촉진제 등이 없는 사료를 먹여 키운 닭이 낳은 무항생제 계란은 765개 농장에서 생산된다. 전국 산란계 농가 1456곳의 절반 정도다.이런 요건을 지키지 못하면 유기농이나 무항생제 마크를 떼고 판매해야 한다. 하지만 농장주들은 친환경 인증에 집착한다. 가격을 비싸게 받을 수 있는 데다 계란 한 개당 적게는 1원(무항생제)~많게는 10원(유기)씩 받는 정부 지원금 때문이다. 농가당 연간 2000만~3000만원씩 최대 3~5년을 지원하는데 지난해 친환경 계란에 정부가 쏟아부은 돈은 22억8200만원이다. 소·돼지·닭을 포함한 친환경 축산 전체 예산은 172억5700만원이었다. 적지 않은 예산을 썼지만 국민의 식탁엔 살충제 계란이 올라오고 있었던 것이다.그동안 먹거리에 대한 친환경 인증 제도가 부실하다는 지적은 꾸준히 있었다. 친환경 인증은 농림축산식품부의 국립농산물품질관리원의 소관 업무다. 하지만 모든 신청자를 대상으로 현장 점검을 하기는 현실적으로 불가능하다는 이유로 민간 인증기관의 손을 빌려왔다. 그러다 올해 1월부터는 법이 개정돼 국립농산물품질관리원은 민간에 인증을 맡기고 이를 연 2회 관리·감독만 하고 있다. 국립농산물품질 관리원의 감독 아래 축산물 농가를 대상으로 친환경성을 평가하는 민간 인증기관은 현재 39개에 이른다.문제는 민간인증기관의 수익구조다. 이들은 친환경 인증을 많이 할수록 수익이 난다. 친환경 인증을 남발할 유혹에 빠질 수도 있다. 게다가 친환경 인증을 받은 농가는 평소 친환경농업 육성법에 따른 인증 조건을 철저히 지키지 않아도 관리원이 현장 조사를 나간 시점만 무사히 넘어가면 된다. 이래저래 구멍이 많은 셈이다.양창숙 식약처 농축산물안전과장은 “닭과 계란에 대해서는 항생제가 더 문제가 됐기 때문에 농약 관리가 상대적으로 우선순위에서 밀린 측면이 있다”고 설명했다. 허태웅 농식품부 식품산업정책실장은 “규정을 어긴 농장주들을 엄격히 조사해 처벌할 것”이라고 말했다.

친환경 계란에 23억 쏟아붓고도…금지된 살충제 성분이 처음 검출된 경기도 남양주의 농장은 ‘무항생제 축산물’ 분야의 친환경 인증을 받은 곳이었다. 무항생제 인증은 항생제 등을 첨가하지 않은 ‘일반 사료’를 먹여 키운 축산물이라는 의미다. 시장에서는 ‘친환경 인증 축산물’로 유통된다.축산물에 친환경이란 말을 쓰려면 농약을 쓰면 안 된다. 농식품부가 마련한 ‘친환경 농축산물 및 유기식품 등의 인증에 관한 세부 실시 요령 개정안’엔 “유기합성농약 또는 유기합성 농약 성분이 함유된 것을 축사나 주변에 사용해선 안 된다”고 규정하고 있다. 친환경 중에선 사료를 어떤 것으로 쓰느냐에 따라 ‘유기농’이나 ‘유기축산물’ 마크를 다는 유기축산 계란과 ‘무항생제’ 마크를 다는 무항생제 계란으로 나뉜다. 둘 중 유기 축산 계란이 훨씬 더 까다로운 기준을 적용받는다. 알을 낳는 닭(산란계)이 먹는 사료가 유기농(농약·화학비료·항생제 쓰지 않음)으로 재배된 것이어야 한다. 전국에서 단 15곳만 유기축산 계란을 생산한다. 항생제나 성장촉진제 등이 없는 사료를 먹여 키운 닭이 낳은 무항생제 계란은 765개 농장에서 생산된다. 전국 산란계 농가 1456곳의 절반 정도다.이런 요건을 지키지 못하면 유기농이나 무항생제 마크를 떼고 판매해야 한다. 하지만 농장주들은 친환경 인증에 집착한다. 가격을 비싸게 받을 수 있는 데다 계란 한 개당 적게는 1원(무항생제)~많게는 10원(유기)씩 받는 정부 지원금 때문이다. 농가당 연간

정부, 친환경 인증제 개편 추진무항생제 축산물을 친환경이라고 할 수 있는지도 오랜 논란거리다. 가둬둔 닭에 진드기와 이가 생기는 것을 막기는 힘들다. 현재 국내 양계·산란 농장의 90%가 우리에 가둬 키우는 케이지 방식을 사용한다. 날개 한 번 펼 수 없을 정도로 좁은 공간에서 자라는 닭에 생기게 마련인 진드기를 그대로 방치할 수 없어 축사 소독 등에 살충제를 사용하고 있다.실정이 이렇지만 정부 기준에 따르면 지난해 소비된 국산 닭고기의 약 절반에 해당하는 23만7880t이 친환경 인증 닭고기다. 닭고기만의 문제만은 아니다. 친환경농산물은 유기 농산물과 무농약 농산물로 구분된다. ‘무농약 농산물’은 농약은 사용하지 않지만 화학 비료는 3분의 1 이내로 사용해 키운 농작물이다. 화학 비료의 잔류물이 남아있을 수 있다는 얘기다. 농약과 화학비료를 전혀 쓰지 않고 키운 유기 농산물의 비중은 매우 작다.친환경 인증 제도를 현실에 맞게 정비해야 한다는 지적이 나오는 이유다. 식품업계 관계자는 “유기농 시장을 키우겠다는 생각이 강해 친환경 인증에 관대하다“며 “이런 상황이 반복되면 불신이 쌓여 진짜 유기농법을 사용하는 농가들이 피해를 보게 된다”고 말했다.친환경 인증에 대한 관리 소홀이 드러난 이상 소비자의 불안은 계속될 전망이다. 국회 보건복지위원회 소속 윤소하 정의당 의원은 “브랜드에 ‘친환경’을 붙일 때는 소비자의 신뢰를 충족시킬 만한 준비가 돼야 한다”며 “전반적으로 인증체계를 재정비할 필요가 있다”고 지적했다.‘살충제 계란’ 사태로 발등에 불이 떨어진 정부는 친환경 인증제 개편 등 대책 마련에 나섰다. 국회 농림축산식품해양수산 위원회는 8월 17일 정부에 안전소비 지침을 내놓으라고 촉구했다. 정부는 친환경 인증제 개편을 추진할 방침이다. 김영록 농림축산식품부 장관은 “친환경 농가에서 문제가 됐기 때문에 그 부분을 더욱 죄송하게 생각한다”며 “민간 인증기관이 64개소 있는데 가능하면 통폐합하겠다”고 말했다.2000만~3000만원씩 최대 3~5년을 지원하는데 지난해 친환경 계란에 정부가 쏟아부은 돈은 22억8200만원이다. 소·돼지·닭을 포함한 친환경 축산 전체 예산은 172억5700만원이었다. 적지 않은 예산을 썼지만 국민의 식탁엔 살충제 계란이 올라오고 있었던 것이다.그동안 먹거리에 대한 친환경 인증 제도가 부실하다는 지적은 꾸준히 있었다. 친환경 인증은 농림축산식품부의 국립농산물품질관리원의 소관 업무다. 하지만 모든 신청자를 대상으로 현장 점검을 하기는 현실적으로 불가능하다는 이유로 민간 인증기관의 손을 빌려왔다. 그러다 올해 1월부터는 법이 개정돼 국립농산물품질관리원은 민간에 인증을 맡기고 이를 연 2회 관리·감독만 하고 있다. 국립농산물품질 관리원의 감독 아래 축산물 농가를 대상으로 친환경성을 평가하는 민간 인증기관은 현재 39개에 이른다.문제는 민간인증기관의 수익구조다. 이들은 친환경 인증을 많이 할수록 수익이 난다. 친환경 인증을 남발할 유혹에 빠질 수도 있다. 게다가 친환경 인증을 받은 농가는 평소 친환경농업 육성법에 따른 인증 조건을 철저히 지키지 않아도 관리원이 현장 조사를 나간 시점만 무사히 넘어가면 된다. 이래저래 구멍이 많은 셈이다.양창숙 식약처 농축산물안전과장은 “닭과 계란에 대해서는 항생제가 더 문제가 됐기 때문에 농약 관리가 상대적으로 우선순위에서 밀린 측면이 있다”고 설명했다. 허태웅 농식품부 식품산업정책실장은 “규정을 어긴 농장주들을 엄격히 조사해 처벌할 것”이라고 말했다.