배터리 성능 진단 없이 중고차시장 유통... 기술전수 없어 일반 정비업소 손도 못 대

▎ 사진:기아자동차 |

|

기름값 아끼려고 전기차를 샀지만 비싼 수리비 탓에 곤혹스러워하는 소비자가 늘고 있다. 중고차 시장에선 전기차의 핵심인 배터리와 모터의 성능을 제대로 파악할 수 없어 불신을 낳고 있고, 정비업계엔 전기차 관련 기술교육과 부품공급이 원활치 않아 곳곳에서 시비가 인다.국내에서 전기차 양산을 공식 선언한지 올해로 8년을 넘었다. 환경부가 2012년 4월에 전기차 보급사업 출범식을 열고 국내 첫 양산 전기차 모델로 기아차의 레이(Ray)EV를 발표했다. 당시 이 차는 경형고속전기차로 최고속도가 130㎞/h, 주행거리가 1회 충전시 최고 135㎞에 달했다. 판매가는 4500만원이나, 구매시 1대당 보조금 1500만원, 충전시설 구축비 880만원, 세제(개별소비세·취득세·교육세 등) 감면 최대 420만원 등의 혜택을 제공했다.제조사들은 이 같은 정부 지원을 등에 업고 성능과 주행거리를 향상하며 전기차 대중화에 나섰다. 차종도 다양해졌다. 아이오닉일렉트릭을 비롯해 쏘울EV·SM3ZE·코나일렉트릭·쏘울부스터EV·볼트EV 등이 잇따라 출시했다. 최근엔 수입차들도 국내 전기차 보급 대열에 합류하고 있다.내연기관차보다 2~3배 비싼 가격에도 전기차 판매가 증가할 수 있었던 배경은 보조금과 함께 뛰어난 경제성 때문이다. 유류비를 내연기관차 대비 약 20분의 1 수준으로 줄일 수 있어 소비자 구매사유 1순위가 됐다. 하지만 사고가 나면 일반 가솔린차를 훌쩍 뛰어넘는 부담이 전기차에 도사리고 있다.전기차를 운행하는 A씨는 상대방 자동차와 부딪혀 차량의 앞쪽 범퍼와 헤드라이트 부위가 파손됐다. 집 근처 공업사에 수리를 의뢰했는데 거절당했다. 결국 발걸음을 옮겨 제조사 서비스센터를 찾아갔다. 수리기간이 사흘 정도 걸릴 거라던 계획과 달리 일주일여 만에 차를 되찾을 수 있었다. 수리비는 부품값과 공임을 합쳐 110만원 정도. 부품값보다 공임이 더 많았다.A씨는 수리비가 국내산 내연기관차보다 비싸다고 느꼈다. 수입산 전기차의 범퍼·라이트 교체비가 200만원을 웃돈다는 자동차동호회 게시물을 보고 그나마 위로를 삼았다. 서비스센터는 “전기차 범퍼에 센서·그릴·장식물 등 부속장치들이 연결돼 있어 수리할 때 작업량이 더 많이 투입되기 때문”이라고 설명했다. 수리기간 지연에 대해선 ”해당 부속품이 없어 새로 주문해 공급받기를 기다렸고, 일부 부품을 새로 도장 처리하느라 예상보다 더 걸렸다”고 답했다.

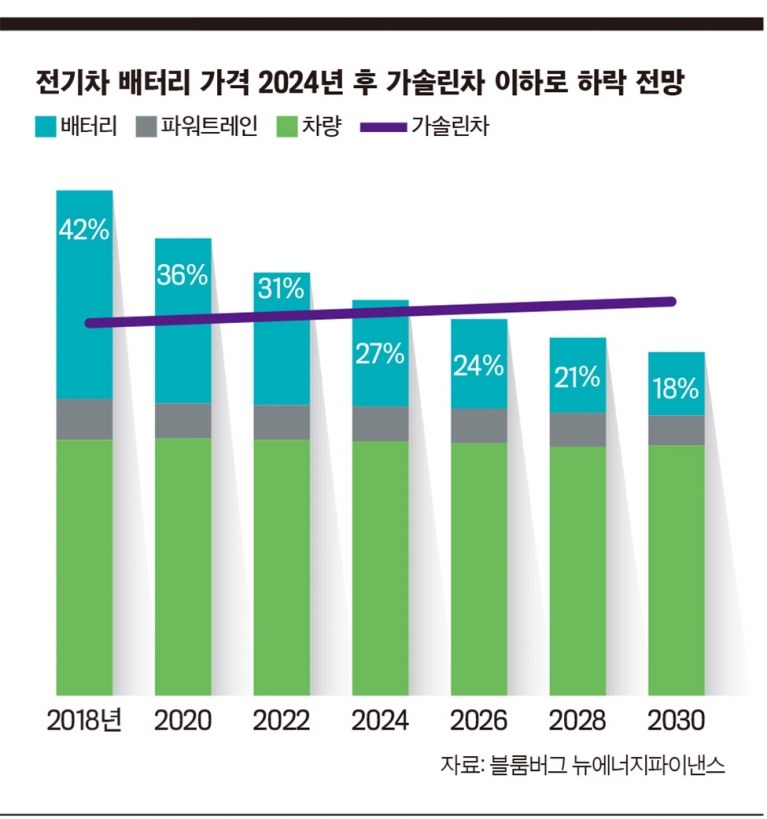

전기차, 운행비는 저렴 수리비는 눈덩이전기차는 특히 배터리가 손상되면 소비자 부담이 눈덩이처럼 불어난다. 자동차의 운동을 전담하는 중요 부분은 파워트레인으로 흔히 감속기어·변속기·배기시스템·엔진·차동기어장치 등으로 구성된다. 그런데 전기차는 모터와 감속기만으로 움직인다. 내연기관차의 4행정 사이클(흡입-압축-동력-배기)이 불필요해 엔진과 트랜스미션이 없고, 그에 따라 부품 수가 크게 줄어 구조가 간단하기 때문이다. 파워트레인 부품의 구성과 가격비중을 보면 내연기관차는 엔진(18%)·변속기(6%)·기타(12%)로 구성되며, 차 값의 약 3분의 1 수준이다. 하지만 전기차는 배터리(43%)·모터(4%)·파워일렉트로닉스(6%)·기타(3%)로 이뤄져 차 값의 3분의 2를 차지한다. 배터리가 전기차의 핵심 장치이자 전기차 가격의 대부분인 셈이다.전기차로 장거리 출퇴근하는 B씨는 지난해 운행 중 돌부리에 걸려 배터리가 긁히고 균열이 생겼다. 전기차는 차의 무게 배분을 위해 배터리를 흔히 바닥에 설치한다. 그러다 보니 과속방지턱을 넘어갈 때마다 B씨는 민감해진다. 제조사 서비스센터는 “관리만 잘하면 운행에 지장은 없겠지만 균열 틈새로 빗물이나 습기가 들어가면 전기 때문에 위험하다”며 찜찜한 마음으로 타느니 교체할 것을 주문했다. 서비스센터는 배터리 교체비로 2300만원을 청구했다. 다행히 자차보험이 있어 부담을 줄일 수 있었지만 대신 15% 넘는 보험료 할증을 감당해야 했다.전기차 배터리팩 평균 가격은 1㎾h당 지난해 약 156달러였으며 올해는 약 135달러가 될 전망이다. 이를 적용하면 코나일렉트릭의 라이트모델 배터리(39.2㎾h)는 5292달러, 일반모델 배터리(64㎾h)는 8640달러로 추산된다. 국내 전기차들의 배터리 보증기간은 긴 편이다. 아이오닉일렉트릭·코나일렉트릭·니로EV는 무제한, 쏘울부스터EV는 10년·20만㎞, 볼트 EV는 8년·16만㎞를 보증한다.하지만 조건이 있다. 무제한은 신차 구입자에 한하며, 기능 결함이 있거나 저장용량이 절반 이하로 떨어졌을 때 보증수리를 받을 수 있다. 하지만 내연기관차처럼 진단하기가 쉽지 않다. 전기차 주행기간과 충전용량의 잔량 관계, 배터리 노후에 대한 데이터나 기준·사례·경험이 전무한 실정이다.

전기차 특성 무시, 가솔린차처럼 다뤄 거래그러다보니 중고차시장에선 전기차에 대한 불신이 늘 뒤따른다. 중고 전기차의 성능·상태점검기록부 내용은 가솔린차·디젤차와 동일하며, 배터리·모터·감속기·전기시스템 등 전기차에 적합한 진단 항목은 없다. 사고·사양·용도변경 등을 기록하는 보험이력에도 없다. 중고차 매매를 중개하는 영업사원(딜러)이나 성능을 점검하는 진단평가사도 전기차용의 별도 판별기준이 없어 가솔린차·디젤차처럼 취급한다. 이들이 사용하는 차량 진단기(일명 스캐너)도 가솔린차·디젤차 용도일 뿐, 전기차 배터리 성능을 진단하진 못한다. 자동차진단평가사 자격증을 갖고 중고차 딜러로 활동하는 C씨는 “딜러들에게 중고차를 공급하는 도매시장격인 대기업 경매장에서도 전기차를 위한 별도 성능점검은 없다”며 “최신 진단기에도 배터리 용량을 측정하는 기능은 없다”고 말했다.제조사가 전기차 정비·진단 기술을 독점하고 있는 점도 소비자 불편을 부추긴다. 가솔린차·디젤차의 경우 제조사가 신차를 출시하면 정비 매뉴얼을 공업사·카센터 같은 정비업소들과 공유하고 교육도 실시했다. 하지만 전기차 정비는 자사 서비스센터의 소수 직원만 교육할 뿐 공업사·카센터와 공유하지 않고 있다. 한국자동차전문정비사업조합연합회 관계자는 “지금껏 제조사의 전기차 관련 정비·교육은 한번도 없었다. 정비소엔 관련 장비조차 없다”며 “정비 경험이 없으니 전기차를 만져볼 엄두도 못 낸다”고 말했다.사소한 문제라도 제조사 서비스센터를 일일이 찾아다니며 줄을 서야 하는 것은 전기차 운전자의 몫이다. 경력 20년차 정비사 D씨는 “정비경험이 없어 견적조차 뽑을 수 없다. 그러다 보니 고객이 전기차 수리를 의뢰하면 쳐다보지도 않고 서비스센터로 보내는 일이 전부다. 모르고 손댔다 문제가 생기면 보상해줘야 하기 때문”이라고 말했다. 그는 “요즘 신차들은 전기로 작동하는 편의장치가 급증하고 있는데 정비사들이 전기 시스템을 공부하지 않는 것도 문제”라고 지적했다.- 박정식 기자 park.jeongsik@joongang.co.kr