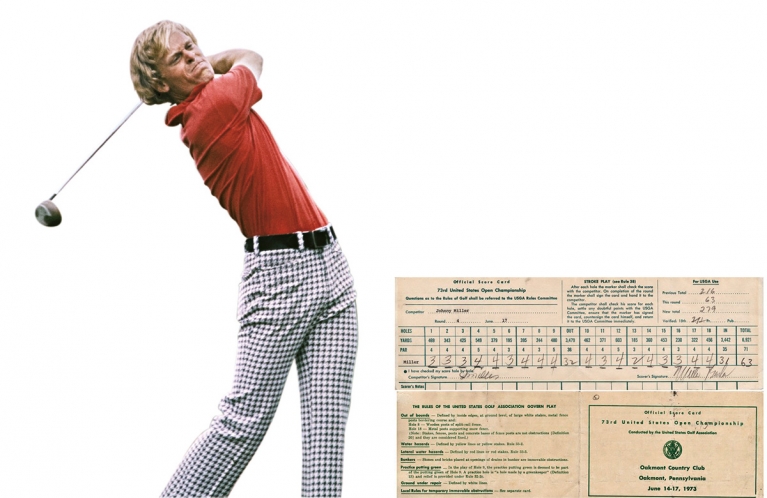

▎1996년 마스터스에서 호주의 백상어 그렉 노먼(오른쪽)은 대회 첫날 9언더파 63타를 치며 선두를 달렸지만 마지막 날 헤매 챔피언 닉 팔도에 5타차 뒤진 2위에 그쳤다. |

|

최고의 선수들이 총출동하는 남자 메이저 골프대회의 코스 담당관은 권위와 전통에 맞춰 난이도를 극도로 어렵게 세팅한다. 언더파 타수를 기록하기는 하늘의 별 따기나 마찬가지다. 그럼에도 한 라운드 최저타 기록인 63타는 역사상 29번이 나왔다. 이제는 62타가 나올 때도 됐는데, 그때마다 골프의 신이 방해하는 것 같다. 올해 PGA챔피언십이 열리는 발투스롤에서는 63타 기록이 역대 가장 많은 3번이나 나온 곳이라 최저타 경신의 기대감이 어느 때보다 크다.필 미켈슨과 헨릭 스텐손이 올해 디오픈(브리티시오픈) 챔피언십 첫날과 마지막 날에 역대 최소타인 63타를 쳤다. 파71에 7091야드로 세팅된 로열트룬의 첫 날 18번 홀 그린에서 5m 거리의 버디 퍼트가 홀컵을 한번 훑고 돌아나왔다. 그걸 보던 미켈슨의 오랜 친구이자 캐디인 짐 매케이는 안타까움 때문인지 뒤로 벌러덩 자빠져버렸다. 그걸 넣었으면 메이저에서 62타를 친 최초의 선수로 등극하는 순간이었다. 미켈슨은 2015년 피닉스오픈에서 한 라운드 최저타 라이프 베스트인 59타를 친바 있지만 메이저에서는 이날 63타가 최고 스코어다. 마지막 날에는 대부분의 선수가 오버파를 쳤지만 스텐손은 마지막 5개 홀에서 네 개의 버디를 잡으면서 63타를 치고 클라렛저그를 들어올렸다.골프 역사를 들춰보면, 지금까지 4대 메이저 대회에서 나온 29번의 최저타 중에 1973년 조니 밀러가 US오픈 마지막 날 작성한 63타가 처음이었다. 메이저가 아닌 PGA투어 정규 대회에서는 60타수 이하 스코어도 29회(60타 23번, 59타 6번)나 나왔다. 따라서 정규 대회에서라면 63타 정도는 크게 주목받지 못한다. 2014년 휴마나챌린지에서 패트릭 리드는 세 라운드 연속 63타를 기록하기도 했다. 리드는 마지막 날 71타로 4라운드 합계 28언더파로 우승했다.하지만 오랜 전통이 있고, 최고의 선수들이 나오며, 코스 난이도 또한 극도로 어려워지는 메이저 대회에서 63타를 기록하기란 지극히 힘들다. 63타를 친 선수 중에 아홉 명은 대회를 마쳤을 때 톱10에도 진입하지 못했고, 우승을 거둔 선수는 7명에 불과했다. 기록의 제왕인 타이거 우즈조차 지금까지 단 한 번(2007년 PGA챔피언십) 기록했을 정도다. 이와 달리 비제이 싱과 그렉 노먼은 메이저에서 63타를 두 번이나 기록했다.무결점일 것 같은 63타 라운드도 뜯어보면 아쉬움과 회한이 군데군데 묻어난다. 29번 중에 보기가 한 번도 없었던 것도 12번뿐이다. 4대 메이저 중에서는 PGA챔피언십에서 13번으로 가장 많이 나왔고, 디오픈에서는 10번의 63타가 나왔다. 난이도를 어렵게 세팅하기로 소문난 US오픈에서는 4번, 그린 빠르기가 살벌한 마스터스에서는 2번 나왔다. 파72 코스에서는 9언더파를 쳐서 63타를 낸 게 7번이고, 파71 코스도 8언더파가 7번인데, 파70 코스의 7언더파는 15번으로 두 배나 많다.63타를 작성하기 위한 조건이 따로 있을까? 선수에게 이른바 ‘그 분’이 오시거나 혹은 선수들 사이에 ‘존(Zone)’이라 부르는 무아지경에 들면 가능하다. 하지만 환경상의 공통점은 다음 다섯 가지를 꼽을 수 있다. 첫째, 비가 내리면서 그린 빠르기가 많이 무뎌진 날에 최저타 스코어가 나올 가능성이 크다. 둘째, 링크스에서만 열리는 디오픈의 경우 바람이 잔잔한 날이면 성적이 좋다. 셋째, 파70으로 세팅된 올드 코스에서 가능성이 크다. 넷째는 난이도가 과대 평가될 수 있는 메이저 첫 개최지에서 시합이 열리면 의외로 좋은 타수가 나온다. 마지막으로 중압감이 덜한 주중 라운드거나 선두권에서 멀어진 선수에게서 대박 스코어를 기록하곤 한다. 각각의 메이저마다 주목할 63타 스토리를 보다 깊이 살피면 다음과 같다.

마스터스 | 2 차례마스터스에서 63타를 치면 저주라도 내리는 것 같다. 닉 프라이스는 1986년 오거스타내셔널에서 열린 마스터스 3라운드에서 63타를 치면서 2위로 뛰어올랐다. 마지막 홀에서는 9m 거리의 퍼트가 홀컵을 돌아 나왔다. 이를 두고 ‘골프장 설립자인 바비 존스의 영혼이 밀어냈다’는 얘기도 나왔다. 그 때문인지 프라이스는 다음 날 맥을 못 추고, 대신 잭 니클라우스가 7언더파 65타를 치면서 최고령(46세)으로 메이저 18승의 위업을 달성했다. 프라이스는 3타차로 5위로 대회를 마쳐야 했다.그로부터 10년 후인 1996년에는 호주의 백상어 그렉 노먼이 대회 첫날 9언더파 63타를 치며 선두를 달렸다. 7~9번 홀까지 3개의 버디를 잡더니 후반에서는 12~15번, 17~18번 홀에서 6개의 버디를 추가했다. 3라운드를 마칠 때만 해도 2위 닉 팔도에 6타 앞서 있던 노먼은 그러나 마지막 날은 저주라도 받은 듯 헤맸다. 챔피언 닉 팔도에 5타차 뒤진 2위에 그쳐야 했다.지난해 마스터스 첫 라운드에서 조던 스피스가 14번 홀까지 9언더파를 몰아칠 때 기록 경신 가능성이 농후했다. 하지만 그는 오거스타내셔널에서 가장 쉬운 홀인 파5 15번 홀에서 보기를 적어내면서 64타로 마무리했다. 스피스는 이튿날 66타로 36홀 최저타(14언더), 3일째도 70타로 54홀 최저타(16언더)를 경신한 뒤, 마지막 날 70타를 치면서 타이거우즈가 기록한 역대 최소타 18언더파 타이 기록으로 우승했다. 첫 날 63타를 쳤다면 어찌되었을지 모른다.

US오픈 | 4 차례

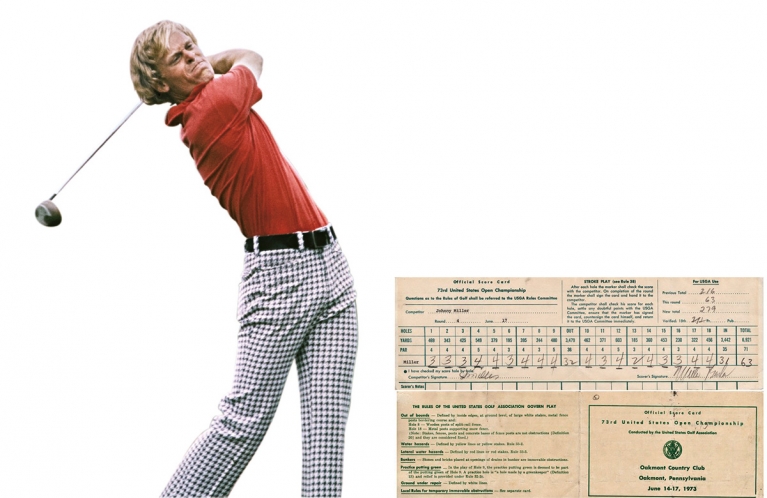

▎美 PGA 4대 메이저 대회에서 나온 29번의 최저타 중 1973년 조니 밀러가 US오픈 마지막 날 작성한 63타가 첫 기록이다. 조니 밀러의 당시 스코어카드. |

|

조니 밀러는 26세에 오크몬트에서 열린 1973년 US오픈에서 메이저대회 최초로 63타를 쳤다. 역대 US오픈 개최지 가운데 가장 어렵다는 오크몬트에서 세운 기록이라 더 놀랍다. 게다가 오크몬트는 당시까지 파71 코스였다. 밀러의 놀라운 기록은 선두보다 6타 뒤진 13위에서 시작한 마지막 라운드에서 나왔다. 밀러는 후반 나인에서 선두로 나섰고, 마지막 두 번의 버디 퍼팅은 컵을 돌아 나왔다. 당시 3라운드를 76타로 마친 밀러는 마지막 라운드를 앞두고 워밍업을 하다가 머릿속에서 또렷이 울리는 ‘스탠스를 많이 오픈하라’는 계시를 들었다고 회고했다. 스탠스를 닫는 경향이 있던 그는 다음 날 그 계시를 충실히 따른 결과 백스윙이 제한되면서 다운스윙이 자유로워졌기 때문에 몸을 훨씬 빨리 밀어낼 수 있었다. 이날 밀러의 티샷이 페어웨이를 벗어난 건 단 두 번뿐이었다. 그날은 롱아이언으로 쳐도 그린 적중률이 백발백중이었다. 아이언 샷 중에 아홉 번은 컵 4.5m 이내, 네 번은 1.8m 안에 멈췄다. 퍼팅 수는 총 29번이었는데 파3 8번 홀 9m 거리에서 기록한 스리 퍼팅이 유일한 옥의 티였다.혹자는 당시 오크몬트에 비가 많이 내려 언더파를 치기 쉬웠다고 말한다. 하지만 밀러를 제외하면 마지막 날 70타 이하 스코어를 기록한 선수는 래니 왓킨스(65타), 잭 니클라우스와 랄프 존스턴(68타) 세 명뿐이었다는 대목에서 설득력이 떨어진다. 어떤 이들은 밀러가 한참 뒤진 채로 4라운드를 시작했기 때문에 부담없이 타수를 줄일 수 있었다고 분석한다. 타당한 추론이지만, 5번 홀의 티박스를 걸어 내려갈 때 밀러는 자신이 이미 선두권임을 직감했다.선두에 올라선 8번 홀에서는 중압감 때문인지 스리 퍼팅을 하고 말았다. 하지만 9번 홀에서 버디를 잡으면서 만회했고, 11번부터 3홀 연속으로 버디를 잡았고 15번 홀에서도 한 타를 줄이면서 총 9개의 버디와 8개의 파, 한 개의 보기가 적힌 63타 스코어카드를 제출했다. 밀러가 그 중압감 넘치는 상황을 고스란히 겪었기 때문에 TV방송 해설을 하면서도 끊임없이 자기 자랑이 섞인 당시의 얘기를 꺼내는 것이다.잭 니클라우스는 1980년에 발투스롤(올해 PGA챔피언십 개최지)에서 열린 US오픈 첫 라운드 마지막 파5 홀에서 90cm 버디 퍼트를 남겨두었다. 늘 그런 상황에서 버디를 잡아내던 그가 이 홀에서는 오른쪽으로 공이 흐르면서 버디를 놓치면서 7언더파 63타의 스코어카드를 제출했다. 골프 황제마저도 당시 상황에 대해 ‘말할 수 없이 긴장됐었다’고 털어놓았다. 그날은 63타가 두 번 나왔다. 니클라우스보다 두 팀 먼저 출발한 톰 와이스코프도 7언더파 63타를 기록했다. 하지만 4라운드를 마쳤을 때 와이스코프는 우승컵을 든 니클라우스와는 17타가 벌어진 37위였다.

디오픈 | 10차례턴베리에서 열린 1986년 디오픈 2라운드 18번 홀에서 그렉 노먼이 한 숏아이언 어프로치 샷이 홀 8.5m 거리에 멈췄다. 노먼은 61타를 이미 쳤다고 자만했는지 모른다. 거기서 시도한 버디 퍼트가 1.5m나 지나갔다. 더구나 파 퍼트마저 놓치면서 보기를 적어내야 했다. 노먼은 이날 3개의 보기를 했지만 63타를 쳤다. “내가 몇 타 쳤는지는 생각 못했고 그 순간 머리 속에는 그냥 퍼트를 놓쳤다는 것만 떠올랐다”라고 당시 라운드를 회고하는 노먼은 이 대회에서 우승했다. 흐리고 바람이 많이 불어 평균 스코어가 74타를 넘어섰지만, 노먼만 유일하게 단 한 번만 그린을 놓쳤고, 두 곳의 파5홀에서 모두 투 온을 성공하면서 63타 기록을 달성했다.노먼은 그 밖에도 메이저대회에서 인상적인 스코어를 가장 많이 보유한 선수다. 두 번의 63타 외에 64타도 세 번이나 기록했다. 그중 두 번이 디오픈 마지막 라운드에서 나왔다. 노먼은 자신의 최저타 스코어를 다음과 같이 설명한다. “나는 드라이버 샷에 능하기 때문에 다른 선수들이 사용하지 않을 때에도 그 클럽으로 샷을 했고, 그로 인해 제대로 공격성을 발휘할 수 있는 위치에 서곤 했다. 그런 점이 메이저대회에서는 더욱 두드러졌다.”1993년 파70으로 세팅된 로열세인트조지스에서 열린 디오픈에서는 2,4라운드에 각각 7언더파 63타가 타수가 나왔지만 애석하게도 둘 다 우승과는 인연이 없었다. 닉 팔도는 2라운드에서 63타를 쳤으나, 챔피언그렉 노먼에 이어 2위를 했다. 페인 스튜어트는 4라운드에서 63타를 쳤으나 12위로 대회를 마쳤다. 파71로 세팅된 올해 로열트룬에서는 1, 4라운드에 8언더파의 63타가 마지막 날까지 치열한 우승 승부를 벌였던 헨릭 스텐손과 필 미켈슨 사이에서 나왔다. 스텐손은 최종 20언더파여서 역대 최저타 기록도 갈아치웠다.2010년 세인트앤드루스 올드코스에서 열린 디오픈에서 로리 매킬로이가 17번 로드 홀에서 1.5m 버디 퍼팅을 놓치면서 62타 기록을 경신하지 못한 것도 아쉬운 장면이다. 63타의 저주인지 몰라도 다음 날 매킬로이는 80타를 치면서 상위권 리더보드에서 순식간에 자취를 감췄다. 다행히 3, 4라운드를 선방하면서 챔피언인 루이 우스투이젠과는 8타차가 나는 3위로 대회를 마쳤다.

PGA챔피언십 | 13차례PGA챔피언십은 메이저 중에서는 최저타의 기록 공장이다. ‘흑기사’ 게리 플레이어는 쇼울크릭에서 열린 1984년 PGA챔피언십에서 48세의 나이로 63타를 치면서 최고령 최소타 언더파 기록을 작성했다. 플레이어는 이 라운드에 대해 “그날 굉장히 많은 버디 퍼팅을 성공했지만, 마지막 홀에서 실패한 3.6m 퍼팅이 아직도 마음에 남아 있다”고 털어놓았다. 잘한 샷보다는 못한 샷이 마음에 응어리로 남는 건 프로나 아마추어나 매한가지다.절실함이 63타를 치게도 한다. 리비에라CC에서 열린 1995년 PGA챔피언십 4라운드에서 브래드 팩슨은 1.5m 못 미치는 거리의 퍼트를 세 번이나 실패했지만 63타를 쳤다. 팩슨은 당시 자력으로 라이더컵 출전 자격을 획득하려면 6위 이내에는 들어야 했다. 강력한 동기부여 상태인 팩슨은 전반 나인 홀에서 28타를 쳤다. 1983년 로열버크데일에서 열린 디오픈에서 데니스 더니언이 세운 메이저 9홀 최저타 타이 기록이었다.팩슨은 17번 홀까지 그린적중률 100%였고, 짧은 거리에서 세 번의 실수를 했음에도 평소보다 탁월한 퍼팅 실력을 발휘했다. 18번 홀에서 칩 샷에 이어 3.6m 퍼팅을 남겨놨을 때 그는 반드시 넣겠다고 결심했다. “라이더컵이 63타의 부담감을 완전히 날려버렸던 것 같다”고 5위로 마쳐 미국팀에 포함된 팩슨이 웃으면서 말했다.타이거 우즈는 지난 2007년 서던힐스에서 열린 PGA챔피언십 2라운드에서 62.5타를 쳤다. 0.5타는 우즈가 만들어낸 말이다. 마지막 홀에서 5.4m의 퍼팅이 홀컵의 오른쪽을 훑고 돌아나온 퍼트를 그는 0.5타라고 허세를 부린 것이다. 그렇게 선두로 뛰어오른 우즈는 마지막 날까지 2타차 선두를 달려 4번째로 워너메이커 우승컵을 들어올렸다.오크힐에서 열린 2013년 PGA챔피언십 둘째 날 제이슨 더프너의 3m 버디 퍼팅은 홀 60cm 앞에 멈추면서 62타를 경신하지는 못했으나, 결국 2타차 첫 메이저 우승으로 보상을 받았다. 일본의 이와타 히로시는 지난해 휘슬링스트레이츠에서 열린 PGA 챔피언십 마지막 날 후반 나인 홀에서 29타를 몰아치면서 63타를 적어냈다. 마지막 여덟 홀에서만 7언더파를 기록하고 520야드의 파4 18번 홀에서는 업앤다운으로 파세이브를 했다. 18홀 중에서 정규 타수만에 파온한 게 10번뿐이었는데, 그린 밖에서 버디를 잡은 것만 3번이었다.7월 28일부터 미국 뉴저지 스프링필드의 발투스롤 로어 코스에서 제98회 PGA챔피언십이 열린다. 파70에 7392 야드로 2005년과 코스 전장은 똑같다. 기량이 높은 선수는 그때보다 더 많다. 올해는 62타가 나올 가능성도 있다.