실질 자산 없고 규제 발목 ‘점입가경’... 소비 트렌드 변화에 프랜차이즈 전성시대 끝

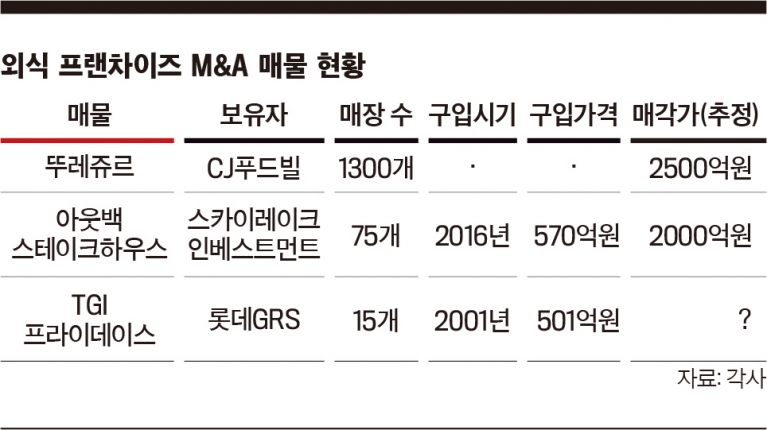

성공기대가 컸던 탓일까. 국내 2위 베이커리 브랜드 뚜레쥬르 매각 실패 후 외식 프랜차이즈 분위기는 침통하다. 뚜레쥬르의 매각 무산이 단순 사건이 아니어서다. 외식 브랜드 매물이 M&A 시장에서 그만큼 매력적이지 않다는 의미다. 팔려는 쪽과 사려는 쪽이 분명해도 딜(거래)이 성사되는 경우는 손에 꼽을 정도에 불과하다. 뚜레쥬르의 성공적 딜을 계기로 분위기 반전을 노렸던 외식 브랜드들은 덩달아 김이 빠진 모양새다.물론 아직 끝난 것은 아니다. 5년 전 투자 전문기업 스카이레이크인베스트먼트(이하 스카이레이크) 품에 안긴 아웃백스테이크하우스는 최근 재매각 추진을 준비 중이다. 지난해 실패에 이은 재도전이다. 국내 최대 규모의 패밀리레스토랑을 자랑하던 롯데GRS의 TGI프라이데이도 계속해서 매각을 위한 물밑 작업을 추진 중이다.문제는 시간이 더 지체될수록 브랜드 입지와 가치는 점점 줄어든다는 것이다. 매각 재수에 나서거나 오래된 매물들은 가격형성 단계에서 이미 마이너스를 안고 가는 셈이다.사모펀드(PEF) 관계자는 “시장에 나온 지 오래된 외식 매물들은 너무 헐값이라 팔수도 없고 갖고 있을 수도 없는 경우가 대부분”이라며 “도장 찍기 전까진 1000만원에도 틀어질 수 있는 게 M&A 시장이라 매각 가격을 놓고 견해차를 벌이는 경우가 대부분”이라고 말했다.

대기업 후광 효과도 없다… 관건은 ‘가격’6개월간 추진된 뚜레쥬르 매각이 무산된 가장 큰 이유도 가격과 세부적인 조건이 맞지 않아서다. CJ그룹 측이 딜 초반 제시한 뚜레쥬르 매각 가격은 3000억원. 유력한 인수 후보였던 미국계 사모펀드 칼라일은 뚜레쥬르의 가치를 이보다 1000억원 정도 낮게 평가한 것으로 전해진다.유동성 확보로 당장 현금이 급했던 CJ 입장에선 매각가를 낮출 수 없던 상황. 반면 칼라일 측은 실사 과정에서 불안 요소들이 추가 발견되면서 매각가를 올리기 힘들다는 입장을 고수했다. 업계에서 추정하는 불안요인들은 뚜레쥬르에 실질적 자산이 없다는 점이다. 뚜레쥬르 브랜드의 인지도와 가치, 약 26%의 시장점유율을 제외하면 유형의 자산으로 볼만한 것은 대부분 가맹점주가 임차해 쓰고 있는 1300여 개의 가맹매장과 베이커리 제품을 주로 생산하는 음성공장뿐이다. 레스토랑 간편식(RMR) 생산기지로 빕스와 계절밥상에 관련 메뉴를 납품하던 진천 공장은 지난해 11월 말 CJ제일제당에 넘어갔다.엑시트(투자금 회수)가 목적인 사모펀드 입장에선 수익을 확대할 요인이 그만큼 적었다는 분석이 나온다. 거리제한 규제도 발목을 잡았다. 외식 브랜드의 성장성을 가늠하는 주요 기준 중 하나가 점포당 매출. 이 경우 신규 점포를 확대해야 본사 매출액을 쉽게 늘릴 수 있다.대기업 베이커리 프랜차이즈라는 이유로 신규 출점 제한을 받는 뚜레쥬르 입장에선 치명적 단점을 지닌 셈이다. 칼라일 측도 이 문제를 놓고 동반성장위원회 측에 인수 후 신규점포 출점을 허용해 달라는 내용의 질의를 했으나 부정적인 답변을 들은 것으로 전해진다.업계 고위 관계자는 “유형의 자산이 부족하지만, 성장성을 보고 투자해야 하는 데 메리트가 없었을 것”이라며 “가격도 가격이지만 가맹점주 눈치도 봐야 하는 CJ 입장에선 가격도 낮추고 조건까지 첨부해 팔수도 없는 노릇”이라고 귀띔했다. CJ그룹 측은 당분간 뚜레쥬르를 안고 가겠다는 전략으로 선회했다. CJ그룹 관계자는 “당장은 수익회복이 먼저”라면서도 추후 시장 상황이 좋아지면 재매각에 나설 수 있다는 가능성은 열어뒀다.

롯데의 아픈 손가락 ‘TGI’… 몸값 논란 ‘아웃백’이런 견해차는 시장에 나온 외식 브랜드들이 처한 현실을 잘 드러낸다. 롯데의 아픈 손가락이 된 TGI프라이데이스는 사실상 10년이 넘도록 인수 후보를 찾는 데 난항을 겪고 있다. 롯데그룹은 지난 2002년 TGI프라이데이스를 운영했던 아시아스타를 501억원에 인수했지만, 경쟁 브랜드에 밀리며 외부 매각을 꾸준히 검토해 온 것으로 전해진다.마땅한 매수자가 나타나지 않자 2009년 망가질 대로 망가진 TGI프라이데이스를 롯데GRS에 흡수합병 시켰다. 롯데GRS는 롯데리아, 엔젤리너스 등 롯데의 외식사업을 영위하는 계열사로 각 브랜드의 시너지효과를 노린 것이다. 기대와 달리 롯데GRS 성적은 참담하다. 지난해 1분기에만 88억원의 순손실을 기록했다. TGI프라이데이스의 손실을 롯데리아 등 흑자를 내는 브랜드들이 메워주는 구조다.롯데GRS 관계자는 “현재 관심을 보이는 원매자가 나타나면 만나서 협의 과정을 거치고 있다”며 “대부분 펀드사인데 패밀리레스토랑 카테고리 자체가 트렌드에 밀리다 보니 딜 성사가 계획대로 이뤄지지 않고 있다”고 설명했다.업계에선 TGI프라이데이스를 값을 매길 수 없을 정도의 헐값으로 보고 있다. 갈수록 폐점하는 매장도 늘고 있다. 2013년 52개이던 매장 수는 최근 15개로 줄었다. 지난해에만 10개 매장이 문을 닫았다.업계 관계자는 “롯데가 500억이라는 고점에 샀지만, 시장에서는 10분의 1도 많은 수준 아니냐는 평가를 내린다”며 “너무 헐값을 부르니 못 팔고, 갖고 있자니 안고 가는 적자가 너무 커서 롯데의 애물단지가 된 지 오래”라고 말했다.그나마 사정이 나은 아웃백도 걱정이 없는 건 아니다. 스카이레이크는 아웃백 매각을 놓고 이미 한 차례 실패한 전력이 있는 탓에 기존 몸값이 떨어질까 시장 눈치를 살피는 분위기다. 스카이레이크가 추정하는 아웃백 몸값은 2500억원. 아웃백의 총차입금과 현금성 자산 등을 고려했을 때 지분 100% 가치다.아웃백이 대형 프랜차이즈는 아니지만, 인수 후 체질개선에 성공하면서 매년 두 자릿수 성장을 일궈낸 점은 시장에서도 매력적으로 보는 요인이다. 하지만 그렇다고 해도 2000억대는 여전히 과한 몸값이라는 지적이 나온다.한때 110여개에 달했던 매장 수도 현재 75개로 줄었고 코로나19 장기화 등으로 외식업을 둘러싼 환경 역시 악화하고 있다. 소비심리가 살아난다고 해도 맛집과 배달시장이 커지면서 다양해진 메뉴를 즐기려는 소비자들에게 외식 프랜차이즈가 주는 매력은 상대적으로 낮다고 분석한다.외식업계 관계자는 “새 주인을 빨리 찾기 위해선 매도자, 원매자 간 눈높이를 조절할 필요가 있다”고 조언했다.- 김설아 기자 kim.seolah@joongang.co.kr