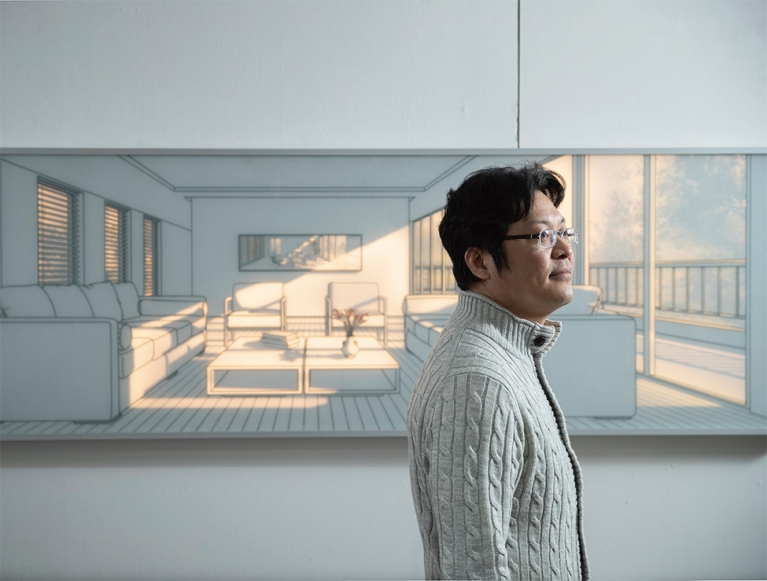

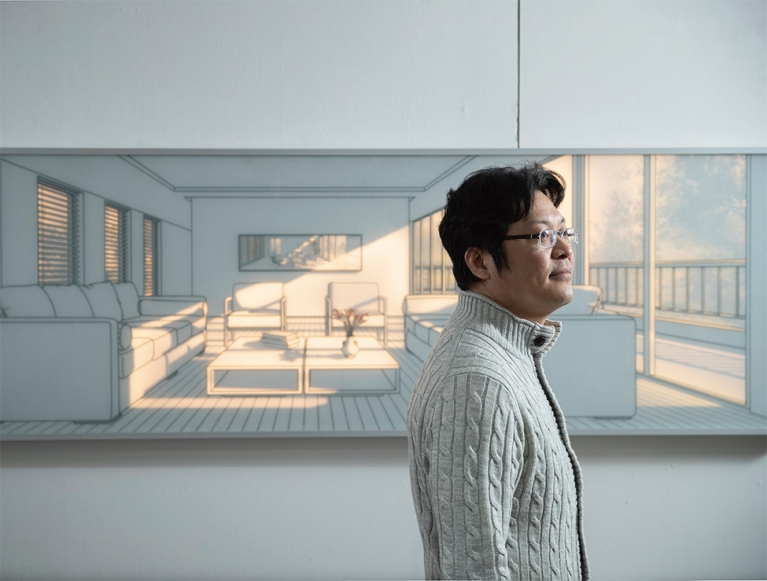

태초에 빛이 있었다. 세상을 환하게 밝히며 만물에 생명과 에너지를 주었다. 만물은 빛과 함께 움직였고, 빛이 사라지면 잠들었다. 미디어 작가 황선태(50)는 빛으로 작품을 빛낸다. 가녀린 선으로 유리 위에 그려진 평면의 실내 그림은, 스위치를 올리는 순간, 따뜻한 빛이 퍼져나가는 안온한 입체 공간으로 변한다. 그 빛은 새벽의 정갈함일 수도 있고, 오후 1시의 씩씩함일 수도 있으며, 석양의 회한을 담은 아쉬움일 수도 있다. 유리 너머의 LED 칩은 작품 속에서 풍요로운 햇살이 되어 무심한 관람자를 추억 속 그곳으로 데려다 놓는다. 작품 속 빛도 그런 힘을 가졌을진대, 2021년 새해 벽두를 밝힌 빛은 우리에게 어떤 힘과 에너지를 가져다줄까.

▎2020년 제작한 신작 ‘빛이 드는 공간’ 앞에 선 황선태 작가. 작품 속에 작품이 있는 구성이 재미있다. |

|

전남 목포에 살던 소년은 그저 그림이 좋았다. 초등학교 때 노트 뒷장에 낙서를 일삼다가도 실기대회 나가면 상도 곧잘 받아왔다. 중고교 시절 미술반 선배들이 내주는 무지막지한 숙제와 엄격한 규율(심지어 구타까지!)도 그리는 일이 재미있었기에 참을 수 있었다.“남들과 비슷한, 뻔한 스토리죠. 어릴 적부터 그림을 좋아해서 미대에 들어갔다는. 그런데 부모님은 전업 화가가 되기보다 미술 선생님을 하라고 하셨어요. 제가 경희대 미술교육과를 택한 이유입니다.”막상 대학에 들어와서는 작품 만들기보다 책을 더 많이 읽었다고 했다. ‘왜 작업을 해야 하나’는 고민이 시작됐기 때문이다. 미술사를 넘어 사회과학 서적과 철학책까지 손에 잡히는 대로 읽었다.“김지하의 『생명』에서 가이아 이론을 접하고 동양적 사고와 서양적 개념에 대한 생각이 정리되기 시작했어요. 사물을 바라보는 관점이 생겼다고 할까요. 일례로 ‘기우뚱한 밸런스가 진정한 밸런스다’라고 생각하게 된 것이 있죠. 저울의 정중앙은 정지 상태이고 이것은 신의 영역이죠. 완벽한 객관적 관점은 없다. 약간 기울어진 것이 현실이고, 움직임을 통해 변화가 있으며, 그럼으로써 사물은 존재한다는? 뭐, 개똥철학이죠. 하하.”

군대 갔다 와서 졸업할 때가 되니 ‘작업해야겠다’는 절실함이 비로소 들었다. 두 달간의 교생 실습은 ‘나는 선생님이 아니라 작업하는 사람이다’는 마음을 다지는 계기가 됐다. 경희대 일반대학원 미대에 진학해 잠시 다니다가 큰물에서 놀아보자는 생각에 독일로 건너갔다. 뮌스터에서 어학연수 후 베를린에서 객원 학생으로 지내다가 할레로 갔다. 유리 때문이었다.

▎빛이 드는 공간(2020), 101×79×4㎝ 강화유리에 샌딩, 유리전사, LED. / 사진:표갤러리 |

|

“유리라는 물성에 관심이 생겼어요. 공예가 아니라 파인아트 베이스로. 할레가 유리로 유명한 곳이라기에 2001년 할레 북 기비센슈타인 미대에 들어가서 2006년 졸업했죠. 유리가 좋아서 갔지만 나에게 맞는 걸 찾기까지 두루 배워야 했어요.”베를린에 머물 때 알게 된 교수님이 베를린 공대 도서관에서 하는 전시에 참여하라는 독려가 유리로 만든 책을 내놓은 계기였다. 책 페이지가 바람에 날리는 듯 유연한 자태에 텍스트가 촘촘히 적힌 작품이었다. 묘비에 글씨를 정교하게 새기는 샌딩 기술을 작품 수단으로 삼았다.“책에 이어 신문 지면을 전사해 유리 신문을 만들면서, 모든 텍스트는 의도가 있다는 생각을 하게 됐어요. 거대 담론은 시간과 상황에 따라 달라지는 것이다, 중요한 사건도 소모적 논쟁에 불과할 수 있다 같은 것들이죠. 예를 들어 생텍쥐페리의 『어린왕자』는 소년 감수성과 성인 감정으로 구분해 읽어야 합니다. 어떤 상황에서 읽었나, 어떤 감정을 갖고 읽었나에 따라 해석이 달라지거든요. 텍스트는 상대적입니다.”

최소한의 빛과 최소한의 선으로 3차원 공간 구성

▎빛이 드는 공간(2020), 50×67×4㎝ 강화유리에 샌딩, 유리전사, LED. / 사진:표갤러리 |

|

2009년 입국해 유리 작업을 계속하던 어느 날, 유리판 작업대에 비친 햇빛을 보다가 문득 깨달음을 얻었다. “빛이 없다면 사물을 인식하지 못하는구나. 이게 바로 본질이구나. 그렇다면 최소한의 빛, 최소한의 선을 가지고 사물을 해석해보자.”선(線)에 대한 고민이 시작됐다. 결론은 선에 감정이 들어가면 안 되겠다는 것이었다. 자신의 감정을 표현하는 선이 아닌, 있는 그대로 표현하는 선. 그런 선을 이용해 공간을 그렸다.“제 선은 드로잉의 선이 아닌 기호로서의 선입니다. 집은 기호의 조합이거든요. 사람들은 기호를 보면서 공간을 떠올리죠. 그렇게 선을 단순화하고, 본질적인 빛으로 완성하는 것이 제 작품의 콘셉트입니다. 처음엔 2차원의 평면 드로잉이던 것이 불을 켜면 3차원 공간으로 바뀌게 되죠. 빛 자체가 공간과 사물을 만드는 것입니다.”실제의 빛(LED)을 사용해 유리를 밝히니 그 빛은 작품 속에서 햇빛이 되었고, 관객의 마음속으로 들어와 그 속에 있던 추억의 공간을 밝히기 시작했다. 작가 스스로도 의도치 않은 효과라고 털어놓았다. “LED 빛인데 그냥 빛으로 끝나지 않는 거죠. 작품이 스스로 이야기를 만들고 관객에게 말을 건다고 할까. 보는 사람마다 자신만의 해석을 하게 된다는 것이 흥미롭더라고요.”

어디선가 봤지만 어디서도 찾을 수 없는 공간

▎빛이 드는 공간(2020), 172×122×4㎝, 아스텔아크릴, uv인쇄, 필름, LED. / 사진:표갤러리 |

|

서울 서촌에 새로 둥지를 튼 표갤러리는 아담한 공간이었다. 황 작가의 개인전 ‘빛: 기억을 그리는 공간’을 부각하기 위해 실내 조도를 적당히 낮췄다.

미디어 설치 작업은 언제부터 했나요.2010년부터 시작했습니다. 0.6㎜ 굵기의 LED 칩을 사용합니다. 전기는 적게 먹는데 단점은 좀 비싸다는 거죠. 후원도 받았지만 제작비의 대부분이 LED 칩값으로 들어갔어요.

작품 속 공간은 어떻게 찾아냈습니까.건축 잡지나 디자인 잡지 등을 보고 창의적인 공간 사진을 찾습니다. 건축에서도 빛이 가장 중요하더라고요. ‘건축의 꽃은 빛이 아닐까’ 생각하게 됐을 정도죠. 골라낸 사진에 있는 내용물을 적절히 재배치하고 화분이나 강아지를 첨가하기도 합니다. 멋진 공간 사진을 찾는 것이 사실 저의 주 업무입니다.

작품은 어떻게 만드는 건가요.레이어가 4~5개 있어요. 맨 앞에 간유리가 있고, 만질만질한 부분에는 컴퓨터로 그려낸 공간 이미지를 전사하지요. 그 다음에 어떤 부분은 빛이 투과하고 어떤 부분은 투과하지 못하게 레이어를 둡니다. 그리고 하늘이나 숲 같은 선명한 배경 사진을 넣고 적절한 효과를 가미합니다.

레이어 활용 시 작품의 두께는 어떻습니까.작품의 두께는 2.5~2.8㎝ 정도이고, 프레임을 포함하면 4㎝가량 됩니다.

제일 큰 사이즈는.전시장 1층에서 보신 150호입니다. 그런데 벽 전체에 작품을 집어넣은 적도 있어요.

작품 속 빛이 조금씩 다른 것 같은데. 세기랄까 강도 같은 것 말입니다.

▎빛이 드는 공간(2020), 218×62×4㎝ 강화유리에 샌딩, 유리전사, LED. / 사진:표갤러리 |

|

우선 그릴 공간을 선정한 뒤 이 공간에는 어떤 빛이 어울릴까 고민합니다. 새벽빛일지 오후 빛일지 아니면 석양일지. 어떤 빛을 써야겠다고 결정되면 거기에 맞는 LED 칩을 고르죠. 따뜻한 색부터 차가운 색까지 다양하게 있습니다. 형광색이나 주광색으로 구분하기도 하고요. 빛의 세기를 조절하거나, 필름에 막을 가감하며 조절하기도 합니다. 쨍한 느낌을 주기 위해서는 LED 칩을 강하게, 명암은 또렷하게, 그림자는 진하게 처리합니다.

그림 속에 사람은 보이지 않네요.굳이 사람을 넣지 않아도 사람의 흔적을 볼 수 있으니까요. 사람이 없어도 사람 이야기가 있는 것이죠. 또 사람을 넣으면 인물 표현에 집중해야 합니다. 그게 공간에서 나오는 오라(aura)를 다 잡아먹을 때가 많아요. 꼭 필요한 경우라면 실루엣 정도로 처리합니다.

어떤 작품은 유리고 어떤 작품은 아크릴이네요.두 재료가 각각 느낌이 달라요. 유리는 중후한 무게감이 느껴진다면, 아크릴은 약간 더 하얗고 깨끗한 느낌이랄까.

제작 과정에서 힘든 점은.사실 제작 시간 자체는 오래 안 걸립니다. 사진 찾고, 구도 짜고, 이미지 만들고. 저는 ‘빛’에 집중하죠. 제작은 다른 사람을 시켜도 되니까. 그런데 빛이 마음에 안 들면 LED칩을 다 뜯어내야 하는데, 그 비용이 많이 들죠.

백남준 선생님 작품처럼, 전기전자 소재를 이용한 경우 수리 문제가 생길 텐데.LED는 온종일 켜놓을 경우 15년에서 20년 정도 갑니다. 어댑터는 수명이 짧은 편이라 바로 교체해주면 되고요. 제 작품은 복잡한 전자기판이 아닌 그냥 칩만 들어가는 아주 간단한 것이라 쉽게 교체할 수 있습니다. 어떤 고객분이 타이머를 붙여놓고 주무실 때는 ‘너도 쉬어라, 잘 자라’ 하셨다는 얘기를 듣고 좀 뭉클했어요. 그렇게 작품을 아끼시는 분도 계세요.

새로 구상하는 시도가 있다면.코딩을 배우려고요. 조명을 멋지게 제어하고 싶어요. 해가 떴다가 중천에 있다가 석양이 지는, 그런 영상을 연출하고 싶습니다. 빛으로 작업할 부분이 아주 많거든요.

※ 정형모는… 정형모 중앙 컬처앤라이프스타일랩 실장은 중앙일보 문화부장을 지내고 중앙SUNDAY에서 문화에디터로서 고품격 문화스타일잡지 S매거진을 10년간 만들었다. 새로운 것, 멋있는 것, 맛있는 것에 두루 관심이 많다. 고려대에서 러시아 문학을 공부했고, 한국과 러시아의 민관학 교류 채널인 ‘한러대화’에서 언론사회분과 간사를 맡고 있다. 저서로 이어령 전 문화부 장관과 함께 만든 『이어령의 지의 최전선』이 있다.