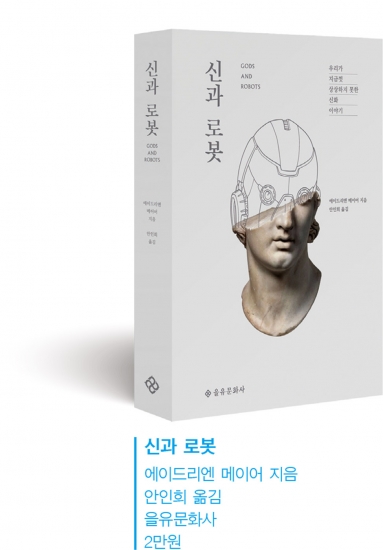

공상과학 소설에서 로봇은 인간의 탐욕이 만들어낸 결과물로 묘사될 때가 많다. 영국 작가 메리 셸리가 1818년 낸 소설 [프랑켄슈타인]은 창조 욕망에 가득 찬 인간을 전형적으로 보여준다. 이 소설의 주인공 빅터 박사는 자신이 만든 피조물에 의해 친구는 물론 가족까지 잃고 만다.그러나 ‘인간이 만든 로봇’ 이야기의 역사는 그리 오래되지 않았다. 고대 그리스 신화에서 로봇을 즐겨 만든 주인공은 제우스를 비롯한 올림퍼스 신들이다. 보통 대장장이 신으로 알려진 헤파이스토스에게 주문 제작을 맡겼다. 대표적인 것이 ‘청동 거인’ 탈로스. 제우스가 자기 아들이자 최초의 크레타 왕인 미노스를 위해 만들었다고 전해진다. 탈로스는 매일 크레타섬을 세 바퀴씩 순찰하면서 바다에서 오는 적선들을 물리쳤다고 한다.그런데 크레타의 최종병기 탈로스가 파괴되는 과정이 재밌다. 탈로스에겐 자신에게 ‘프로그래밍된’ 임무에 실패하는 걸 두려워했다. 마녀 메데이아는 탈로스에게 속삭인다. “영생을 얻으면 임무를 영원히 수행할 수 있지 않은가?” 조건은 단 하나, 발뒤꿈치 급소의 봉인을 스스로 푸는 것. 두려움과 희망에 휩싸인 탈로스는 메데이아의 말을 따른다. 요즘 식으로 표현하면, 메데이아의 ‘해킹’이 성공한 것이다.세계적인 고전학자인 저자는 이렇게 고전 신화에 등장하는 로봇의 이야기를 책으로 엮었다. 옛사람들의 상상력을 빌려 앞으로 인공지능 로봇이 직면하게 될 딜레마를 생생하게 풀어낸 것이 묘미다. 인간과 달리 ‘태어나지 않고 만들어진’ 신의 피조물들이 인간의 조건에 근접해가는 장면도 흥미롭다.- 문상덕 기자