|

"미안합니다, 용서하세요, 감사합니다, 사랑합니다….”

세상에서 가장 따뜻한 말들을 불러본다. 살아가면서 받는 아픔이나 상처들을 낫게 하는 말들. 이 말들이 상처를 아물게 하는 치유법이다. 괜히 자존심과 이기심에 매여 이 말들을 못하면 좋은 사람과 일을 놓치기 십상이다.

새삼 이것을 되뇌면서 나도 상황을 좋게 만들어가며 살고 싶다. 지난달에 힘든 일들이 겹쳐 터지다 보니 화가 나서 내 가슴은 폭탄 같았다. 잘못 건드리면 터질 듯했다.

일이 자꾸 어긋나 소중한 사람도 잃게 되었다. 좋게 하려고 말하다 보면 더욱 엉킨 실뭉치가 된다. 우리는 절박할 만큼 이해 받고 싶어 목 터지게 설명을 하지만, 표현하기도 어렵고, 당장의 전달은 더욱 힘들 때가 많다.

그래서 현대인들은 가족에게조차 하지 못한 말을 가슴에 싸둔 경우가 허다하다. 어느 날 소중한 사람이 자기 곁을 떠나고서야 소중함을 깨닫는다. 호시절이 지나서야 그 시절을 그리워한다. 내 코가 석자다 보니 무거워서 정든 이의 얘길 많이 못 듣고 많이 못 품어 후회를 남긴다.

“힘든 일들이 그 사람을 크게 하잖아”라던 어느 선배의 위로도 잘 들리지 않아 나는 이렇게 대답한다.

“고난이 사람을 문어로 만들기도 하죠.”

“왜 문어야?”

“8개의 다리로 헤엄치는 모습이 제게는 허우적대며 주변을 까맣게 만들어 모두를 떠나게 하듯이 보여서요.”

이런 때 큰 위안을 주는 글이 있다. 네덜란드 출신의 미국 작가 헨리 나우웬의 글이다.

“침체기가 없던 사람은 자신을 즐기기도 어렵다. 모험하지 않는 사람에게는 실패도 없겠지만, 성공도 없을 것이다.”

엉키고 일그러지고 망치고 깨지는 것도 필요하다. 자꾸 반복되면 문제지만. 깨지는 것은 깨우침이다. 망가지고 깨지면서 자신을, 인생을 깨우치게 된다. 나는 가만가만 목소리를 낮춰간다. 말도 감정도 아끼게 된다. 힘도 안 들고, 현실과의 일정한 거리가 생기기 시작한다.

화날 일이 있어도 금세 가라앉는다. 애엄마는 애 다루기도 훨씬 편해진다. 스킨십이 많아지고, 절로 기쁜 미소가 지어진다. 발걸음도 가볍다. 긴밀한 친화감 속에서 비로소 인생은 행복하다.

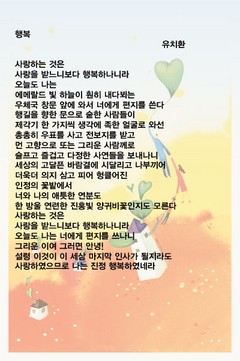

유치환(柳致環, 1908~67) : 경남 통영 출생. 호는 청마(靑馬). 유치진의 동생이다. 정지용(鄭芝溶)의 시에서 감동을 받아 시를 쓰기 시작. 대표작으로 일컬어지는 허무와 낭만의 절규 ‘깃발’과 ‘행복’을 통해 현실에 만연되어 있는 이기주의, 자기 중심적 사고, 즉 그릇된 풍조에 참사랑의 경종을 울려준다. 그의 시는 도도하고 웅혼하며 격조 높은 시심(詩心)을 거침없이 읊은 데 특징이 있다. 이는 자칫 생경한 느낌을 주기도 하지만 어떤 기교보다도 더 절실한 감동을 준다. 1967년 부산에서 교통사고로 사망했다. |