조선 건국을 반대하다 끝내 순절한 정몽주는 오히려 훗날 조선 정신의 모범으로 부활했다. 권력과 정치의 냉혹한 속성을 가까이에서 지켜보면서 이에 순응하기보다는 평생 역사의 보편적 문제를 화두로 삼으며 삶을 살았기에 가능한 일이었다.

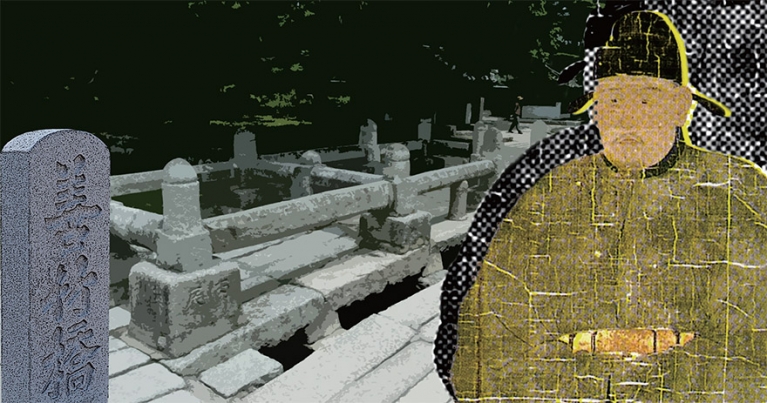

▎포은 정몽주 초상과 그가 최후를 맞은 선죽교. |

|

조선의 건국자는 세 사람이다. 이성계는 군사적 건국자, 정도전은 정치적 건국자, 정몽주는 정신적 건국자다. 이성계는 왜구에게 고통받던 백성의 희망이 돼 마상에서 조선을 건국했다. 정도전은 성리학을 통해 정치의 목적이 백성임을 재발견했으며, 위민의 정치이념을 실현하기 위한 조선 정치체제의 틀을 제시했다. 또 불교 비판을 통해 조선의 정신을 재축조하고자 했다. 그러나 진정으로 조선인의 영혼을 사로잡은 것은 정몽주였다. 송시열의 평가를 보자.“우리 포은 선생께서 고려 말에 빼어나게 태어나시어 섬기던 고려에 충성을 다하고 사직이 바뀌어 조선이 될 때 목숨을 다하셨으니 그 인륜과 천이(天彛)를 붙들어 세우신 공은 참으로 천지에 우뚝하고 일월에 빛날 만하다. (…) 멀리 기자의 도를 이어받고 가까이 주자의 법을 지켜 조선의 성대한 문명을 열어서 우리나라 사람들이 대대로 끝없는 은혜를 받게 하신 것이야말로 헤아릴 수도 없고 헤아려 두루 알 수도 없는 것이다. (…) 선생이 나신 것은 고려의 행복이 아니고 우리 조선의 행복이다.(<圃隱先生集重刊序>)송시열의 언명은 역설적이다. 조선의 실질적 건국자인 정도전은 무덤도 없는 인간이 됐지만 조선 건국에 반대하다 순절한 정몽주는 오히려 조선 정신의 모범으로 부활했던 것이다. 조선의 정신이 모여 있는 문묘(文廟)에도 정몽주만 배향됐다. 세종 시절에 편찬된 <삼강행실도>에도 정몽주만 있다. 이런 역설은 조선의 성리학에 고유한 딜레마가 존재함을 보여주는 것이다. 그것은 진리와 정치의 분열이다. 정도전의 정치가 실패했다면 혹은 정몽주의 정신이 현실에서 승리했다면 조선은 건국될 수 없었을 것이다. 그런 의미에서 조선의 성리학은 조선의 건국을 부정하는 것이며, 성리학이 살아가는 정치적 조건을 부인하는 것이다. 이런 사유가 어떻게 탄생했을까? 정몽주는 그 시조이자 전형이다.권보(權溥), 이진(李), 이곡(李穀) 등 고려 말의 신진 유신처럼 정몽주 역시 한미한 가문에서 태어났다. 연일(延日) 정씨의 시조는 신라시대의 정종은(鄭宗殷)이다. 그 후손 정의경(鄭宜卿)이 영일에 정착해 호장(戶長)이 됐다. 정습명(鄭襲明, ?~1151)은 이 가문에서 최초로 고려의 중앙 정계에 진출한 인물이다. 그는 지방 군현에서 치르는 1차 시험 향공시(鄕貢試)에 합격하고 이어 과거에도 급제했다. 원자 시절 의종의 선생(侍讀官)이었고 1146년 의종이 즉위하자 추밀원 지주사(知奏事)에 임명됐다. 하지만 의종의 방종을 지적하다 왕의 신임을 잃자 음독 자결했다. 정습명의 7대손이자 정몽주의 증조부 정인수(鄭仁壽)는 검교군기감(檢校軍器監), 조부 정유(鄭裕)는 직장동정(直長同正)이었다. 검교와 동정은 실직이 아니고 이름만 있는 허직이다. 부친 정운관(鄭云瓘)은 성균관 복응재생(服膺齋生)이었다. 복응재는 성균관 7재 중 하나로 <대례(戴禮)>를 배우는 곳이다. 향시에 합격해 성균관에 들어갔지만 대과에는 합격하지 못한 것이다. 정운관에 이르기까지 가문은 영락했다. 하지만 정운관은 향시에 합격해 새로운 발판을 마련했다. 그리고 그 아들이자 10대손인 정몽주가 시(詩)·부(賦)·논(論)을 겨루는 중시 삼장의 시험에서 모두 장원급제하고 뒤에 수문하시중에 올랐을 뿐 아니라 역사에 불멸의 이름을 남겼다.정몽주는 타고난 자질이 지극히 높고(天分至高) 호방하며 고매한 성품이 절륜(豪邁絶倫)했을 뿐 아니라 충효의 대절(大節)이 있었다고 한다. 또 어릴 때부터 책을 손에서 놓지 않고 성리를 궁구해 얻은 바가 깊었다. 수재이자 호걸이며 절사(節士)이자 학인의 풍도를 지닌 인물이었다. 이 네 스타일의 인물형이 하나의 인격 안에서 공존하기는 힘들다. 정몽주에 대한 정도전의 평에도 그런 모습이 보인다.

▎관혼상제에 관한 예법을 정리한 책인 [주자가례]. 조선 예법의 표준이 되었다. 고려 말에 전해졌으며 정몽주는 그 초기 실천자에 해당된다. |

|

“소시에는 지기(志氣)가 바야흐로 날카로워 곧게만 보고 말을 생각하지 않았으므로(直視無前) 그 말이 방자해 거침이 없었는데 관직 경력이 오래되면서 점차 심신을 가다듬게 됐다. 시종(侍從)이 돼서는 바른 말을 드리고 국정을 논하고 깊이 생각해 왕정(王政)을 빛나게 한 까닭에 그 말이 정중하여 본받을 만했다.” (<圃隱奉使藁序(丙寅>) 소시의 정몽주는 총명하고 거침없는 호걸형 수재였으나 국정 경험이 쌓이면서 점차 신중하고 올곧은 경국의 기재로 성장한 것이다. 정몽주의 일생을 보면 네 유형의 삶을 모두 성취했다고 할 만하다.

주자가례에 엄격했던 약관의 청년

▎1. 정몽주의 초상. 정몽주는 조선 건국을 반대했지만 조선 중종 때 문묘에 모셔지면서 조선의 정신인 성리학의 원형과 이상을 실천한 인물로 숭배됐다. / 2. 경북 영천시 임고면 양항리에 있는 정몽주의 효자비. 정몽주는 아버지와 어머니의 무덤 옆에 여막을 짓고 각각 3년간 시묘살이를 했다. / 사진:김영수 |

|

19세인 1355년(공민왕 4년) 부친이 세상을 뜨자 정몽주는 묘 옆에 여막을 짓고 3년 상을 치렀다. <주자가례(朱子家禮)>를 엄격히 준수한 것이다. 고려의 상례와 제례는 불교 의식에 따랐는데, 당시 습속은 사대부도 100일이면 상복을 벗었다. 성리학은 당시로서는 소수에게만 알려진 사상이었다. 그런데 알려진 스승도 없는 약관의 청년이 주자가례를 실천했다는 것은 이례적이다. 3년 상제는 3년 뒤인 1357년(공민왕 6년) 이색의 건의에 의해 공식 국가제도로 성립됐다. 하지만 직접 실천한 사람은 만에 하나에 지나지 않았다고 하니 거의 하지 않은 것이다. 정몽주는 29세인 1365년 어머니가 별세했을 때도 똑같이 3년간 시묘를 살았다. 정몽주는 성리학을 단순한 사상이나 정견이 아니라 생활 윤리로서 일상을 통해 몸소 실천했다. 역사는 주로 그를 충신의 화신으로 기억하고 있다. 하지만 그는 지극한 효행의 실천가이기도 했다. 충과 효, 유교 정신의 두 핵심 가치가 정몽주의 삶에 집약되어 현현된 것이다. 그가 조선 정신의 원형이자 완벽한 이상으로 부활한 것도 무리가 아니다.정몽주는 소시에 이미 유학에 깊이 심취했던 것으로 보인다. 이름 자체가 그렇다. 그의 아명은 몽란(夢蘭)인데 몽룡(夢龍), 몽주(夢周)로 바뀌었다. 몽주는 주공(周公)을 꿈꾼다는 뜻이다. 주공은 무왕의 동생으로 주나라 초기 문물제도를 완성시킨 인물이다. 왕업을 도와 왕도정치를 실현시킨 왕좌지재(王佐之才)의 전형이다. 공자는 주공을 롤모델로 생각해 꿈에서나마 보지 못하면 슬퍼했다. 한 번은 공자가 “내가 몹시 노쇠했구나, 주공을 꿈에서 다시 뵙지 못한 지 오래됐다”(<논어> ‘述而’)고 탄식했다. 그처럼 정몽주도 유학 최고의 인물상을 꿈꾼 것이다. 1389년 공양왕을 옹립한 공으로 공신에 책정된 정몽주도 “천인의 학이요 왕좌의 재(天人之學, 王佐之才)”라는 교서를 받았다.정몽주는 청년기에 성리학과 조우해 열렬한 신봉자가 됐다. 다섯 살 아래인 정도전이 1386년(우왕 12년) 청년 정몽주를 회고한 글이 있다. 정도전은 16~17세 무렵 과거 공부를 위해 시를 공부하고 있었다. 그런데 하루는 민자복(閔子復)이 “정몽주 선생을 뵈었더니 ‘사장(詞章)은 말예(末藝)이고, 이른바 신심(身心)의 학문이 있는데 그 말은 <대학>과 <중용> 두 책에 갖춰져 있다’고 하시기에, 이순경(李順卿)과 두 책을 가지고 삼각산 절집에 가서 강구하고 있다. 그대는 그 사실을 아는가?”라고 했다.(<圃隱奉使藁序 丙寅>) 고려 유학은 기본적으로 문학을 중시하는 사장유학이다. 철학과 세계관은 불교가 담당하고 있었다. 그런데 사장은 부스러기에 불과하고 몸과 마음을 완성하는 유학이 존재하는데 그것이 <대학>과 <중용>에 갖춰져 있다는 새로운 주장이 제기된 것이다. 불교가 아니라 유교를 통해서도 완성된 인간이 될 수 있다는 뜻이다. 이 말을 들은 두 젊은이는 즉시 두 책을 갖고 삼각산 사찰에 들어가 탐구하기 시작했다. 민자복은 민안인(閔安仁), 이순경은 이존오(李存吾)로 그 무렵 각각 15~16세, 17~18세의 소년에 불과했다. 당시 정몽주는 21~22세였으니, 22세 되던 1358년 2월 부친상을 마치고 여름에는 감시에 급제했다. 그리고 곧바로 삼각산 절에 들어가 공부했는데 두 소년도 같은 사찰에 있었는지 모른다. 정도전 역시 “그 말을 듣고 그 두 책을 구하여 읽었더니 비록 잘 알지는 못하겠으나 못내 기뻤다”고 한다.1360년 정몽주가 장원 급제한 뒤 그를 찾은 정도전은 “선생은 더불어 이야기하기를 평생의 친구처럼 하시고 드디어 가르침을 주셔서 날마다 듣지 못한 바를 들었다”고 했다. 그리고 정도전이 1366년 부친상을 당해 시묘살이를 하고 있을 때, 정몽주는 <맹자>를 한부 부쳐주었다. 그래서 그는 “겨를이 있으면 하루에 한 장 또는 반 장을 읽었는데, 알 듯 하다가도 의심이 나서 선생에게 가르침을 받으려고 생각했다.”(<圃隱奉使藁序 丙寅>)

▎정몽주의 부친 정운관의 제향을 모시는 재실 계현제(啓賢齋)로 임고서원 옆에 있다. 1355년(공민왕 4년)에 조성됐다. / 사진:김영수 |

|

이를 보면 당시까지도 성리학은 고려사회에 낯선 학문이었음을 알 수 있다. 그런데 안향, 백이정, 이제현, 이곡, 이색을 거치며 완숙해진 새로운 세계관이 바야흐로 젊은이들의 가슴에 불붙기 시작한 것이다. 그 첫 불씨가 정몽주였고 그를 중심으로 이 불씨가 퍼져나갔다. 이들에게 성리학은 크게 두 가지 의미를 가지고 있다. 첫째 인간은 세속에서 완성될 수 있다는 것(修己), 둘째 그 완성된 인간이 세계를 완전히 만들 수 있다(治人)는 것이다. 정치의 관점에서 보면 진리와 정치를 일치시킬 수 있다는 의미다. 성리학자들에게 정치의 세계는 진리를 실현하기 위한 공간이다. 그 방법이 주자가 말한 격물치지 성의정심이다. 이율곡의 말을 들어보자.“옛날에 정치를 논하는 이는 반드시 격물치지(格物致知) 성의정심(誠意正心)으로써 근본을 삼았으나, 오늘날에 있어서는 늙은 선비의 케케묵은 말이 됐으니 누가 이것을 현실과 거리가 멀다고 아니하겠습니까? 그러나 격물치지 성의정심을 버리고 나라를 다스리려고 한다면 마침내 그것은 이치에 맞지 않습니다. 왜냐하면 격물치지를 하지 않으면 지혜가 이치에 밝지 못하고 성의정심을 하지 않으면 마음이 이치를 따르지 못하며, 지혜가 이치에 밝지 못하게 되면 간특하고 바른 분별을 가리지 못할 것이며, 마음이 이치를 따르지 않게 되면 어진 이를 써서 백성을 편하게 하는 방법을 쓰지 못하는 것입니다.”(<栗谷全書> ‘陳時弊疏’ 1582) 이처럼 성리학은 정치를 지식과 마음의 문제로 환원시키고 있다.

승전 직후 처형된 전쟁 영웅들

▎북한의 국보유적 제138호인 개성 표충각. 이곳에는 정몽주의 충절을 기리는 내용의 석비 두 개가 세워져 있다. |

|

하지만 그것은 우리가 경험하는 정치와 다른 것이다. 청년 정몽주가 그 사실을 가슴 아프게 경험한 것은 1362년 제2차 홍건적의 침입이 끝난 다음 일어난 비극적 사건에서였다. 이 사건은 정몽주에게 평생의 화두가 됐다. 2차 홍건적 침입 때 개성이 점령당했다. 하지만 고려군은 그해 1월 20만 명의 군대로 총공세를 가해 홍건적을 궤멸하고 개성을 수복했다. 그러나 승전 직후 전쟁 영웅인 총병관 정세운(鄭世雲)과 장군 안우(安祐), 김득배(金得培), 이방실(李芳實)이 처형됐다. <고려사>의 공식 기록에 따르면 공민왕의 측근인 김용(金鏞)이 정세운의 전공을 시기해 음모를 꾸민 것이었다. 김용은 “평소에 정세운과 은총을 다퉜는데 또 안우, 김득배, 이방실 등이 큰 공을 세워 임금이 중하게 여기게 될까 염려하여 안우 등에게 정세운을 죽이게 하고 이것을 빌미로 다 죽이고자 해, 이에 거짓 왕명으로 글을 만들었다”고 한다.(<安祐傳>) 김용은 왕명을 조작해 안우 등에게 정세운을 죽이게 하고 다시 왕명 없이 정세운을 죽였다는 죄로 안우 등을 차례로 제거한 것이다.안우 등은 정세운을 죽이고 난 뒤 왕에게 보고했다. 그런데 공민왕은 안우 등이 왕명 없이 총병관을 죽였다고 생각했다. 그것은 반역이었다. 하지만 공민왕은 사면령을 발표하는 한편 모든 장군에게 왕의 행재소로 올 것을 명령했다. 안우 등은 그때서야 사태가 잘못됐음을 깨달았다. 두려움에 사로잡힌 장군들은 이후 한 달여 동안 행재소에 출두하지 않았다. 반란도 가능한 상황이었다. 하지만 안우는 결국 행재소에 출두했다. 반란 대신 왕을 만나 진상을 호소해 보려고 한 것이다. 그러나 중문(中門)에 이르자 문지기가 그를 죽였다. 안우는 죽기 전 세 번이나 주머니를 들어 “조금만 늦춰주시오. 원컨대 임금 앞에 나아가 주머니 속의 글을 드리고 죽음에 나아가겠소”라고 소리쳤다. 주머니 속에는 정세운을 죽이라는 김용의 서신이 들어 있었다. 안타깝게도 왕은 그의 외침을 듣지 못했다. 그렇지만 그의 죄를 용서한다는 전지를 내렸다. 그런데 이방실과 김득배는 함께 오지 않았다. 왕을 신뢰하지 않은 것이다. 하지만 두 장군도 사로잡혀 결국 처형당했다. 이로써 사건은 종결됐다.그런데 정세운이 죽었을 때 문하시중 홍언박은 “총병(摠兵)이 출군할 때 말과 용모가 심히 거만했으니 그 화를 당함이 마땅하다”고 말했다.(<洪彦博傳>) 이를 보면 이 사건의 배후에 김용의 음모만 있었던 게 아니다. 고려 정부 내에 모종의 공감대가 존재했던 것이다. 출병 전 정세운은 정부 최고의결기관인 도당을 찾아가 패전에 대한 대신들의 책임을 묻고 힐난한 바 있었다. 더욱이 그의 승전 보고서는 자화자찬이 도를 넘었다. 그는 먼저 왕의 위대함을 찬양했지만 동시에 자신이 “천하가 제압하지 못한 것을 제압하고 일세에 능히 죽이지 못한 것을 죽였다”고 스스로의 전공을 칭송했다. 또한 자신의 전략이 제갈공명과 중국의 전설적인 명장들과 비길 만한 것임을 자부하고 있다.(<鄭世雲傳>) 이는 당연히 공민왕의 경계를 불러일으켰을 것이다. 어린 시절부터 온갖 정치적 풍상을 겪어 온 공민왕은 이런 부풀려진 정신 상태가 반란의 전조임을 잘 알고 있었다. 왕보다 더 위대하다고 생각하는 인간이 다음에 할 일이 무엇일까? 당시 정세운의 명성은 하늘을 찔렀고 20만 명의 군대가 그의 휘하에 있었다. 당신이 왕이라면 어찌하겠는가.

▎정몽주의 위패가 있는 영천시 임고면 양항리 임고서원 전경. |

|

그런데 왜 안우, 이방실, 김득배까지 처형된 것일까? 그들의 무고함을 모른 것일까? 정세운을 죽인 뒤 안우는 홍사우(洪師禹)를 왕에게 보내 서신을 전했다. 그때 저간의 사정을 충분히 전했을 것이며 왕과 대신들 역시 진실을 알고 있었을 것이다. 더구나 안우 등은 파국적인 전쟁으로부터 나라를 구한 애국자들이었다. 그러나 정부 대신 중 누구도 이들의 처형을 저지하지 않았고 애도하지도 않았으며 음모의 주범인 김용을 탄핵하지도 않았다. 더욱이 안우를 처형한 후 김용은 대신 홍언박, 유탁, 염제신 등과 함께 왕에게 이 사실을 보고했다. 이는 안우 등의 처형이 정부 내의 공식적 합의에 의한 것임을 입증한다. 그들은 아무 죄도 없지만 장군들을 죽여야 한다고 본 것이다.그렇다면 어떤 정치적 필요성으로부터 이 비극적이고 부도덕한 일이 발생했는가? 안우를 죽인 뒤 김용은 “안우 등이 함부로 주장(主將)을 죽였으니 이는 전하를 생각에 두지 않은 것이다. 죄를 가히 용서하지 못할 것”이라고 왕에게 말했다. 이는 물론 기만이며 안우의 처형을 정당화하기 위한 명분이다. 왜 이런 기만극을 펼치면서까지 애국자 안우를 처형해야 했을까? ‘전하를 생각에 두지 않았다’는 말이야말로 이 모든 부조리의 배후를 설명해주는 키워드로 보인다. 그것은 당시 공민왕의 가장 깊숙한 심중을 꿰뚫은 말이었다.

왕권 도전에 가차없이 비정했던 공민왕

▎1. 황해도 개성시에 있는 선죽교. 정몽주가 암살된 곳이다. / 2. 경기도 용인군 모현면 능골 문수산에 조성된 정몽주의 묘. |

|

전쟁으로 인해, 특히 개경을 포기함으로써 왕은 정치적 정통성과 위신에 중대한 손상을 입었다. 수시중 이암은 “임금과 신하가 서울을 떠나니 천하의 웃음거리가 되고 삼한의 수치가 됐다”고 개탄했다. 또 판밀직사 송경(宋卿) 역시 “주상께서 몽진(蒙塵·도망)해 천하의 웃음을 샀다”고 말했다. 실제로 안우 등은 왕명을 어기고 한 달여 동안 행재소에 출두하지 않았다. 그럼에도 공민왕은 책임 추궁도 할 수 없었다. 또한 장군들의 요구로 측신 유숙까지 파면해야 했다. 왕권의 위엄이 땅에 떨어져 왕은 더 이상 왕이 아니었던 것이다. 공민왕 5년 이래 계속된 대내외 정세의 불안과 전쟁 가운데 장군들의 권력이 너무 확대돼 왕을 능가하게 됐다.홍건적은 격멸됐지만 왕의 위신은 땅에 떨어진 시점에서 20만 명 군대의 지휘권이 장군들의 손에 있었다. 공민왕이 깊은 위기의식을 느꼈으리라는 점은 충분히 짐작할 수 있다. 실제로 안우, 김득배, 이방실을 처형하고 내린 교서의 핵심은 그들이 왕을 무시했다는 것이었다.“정세운을 명하여 총병관을 삼고 절월(節鉞)을 내려 나를 대신해 생사여탈권을 행사케 하고 감히 위배 됨이 없게 했더니, 안우 등이 공을 믿고 거만 방자하여 정세운과 틈을 일으켜 대법을 두려워하지 않고 일시의 분함을 풀었다. 총병관은 나를 대신해 행사했거늘 아래에 있는 자가 감히 마음대로 그를 죽이니 이는 나를 안중에 두지 않음이다(是不有我也). 무엇이 임금을 모멸하고 업신여긴 죄(陵上干犯罪)보다 크리오. 적을 격파한 공(破賊之功)은 한때 혹 있을 수 있는 바이지만 임금을 무시한 죄(無君之罪)는 만세에 용납되지 못할 바다. 경중이 분명해 공으로 죄를 덮을 수 없다. 이를 놓고 베지 않으면 어찌 후세에 본을 보이리오. 오직 너희 군사들은 힘써 너희의 마음을 다하고 너희의 직분을 넘음이 없게 해 시종을 보전하라.”(<고려사> 공민왕 11년 3월 丁未朔)공민왕은 왕권을 넘보는 행위를 묵과해본 적이 없었다. 조일신, 기철 일파, 신돈 등이 제거된 것도 일차적으로 그 때문이었다. 공민왕은 한때 최영도 죽이려 했다. 공민왕의 가장 가까운 측근이자 현명했던 유숙은 이 때문에 왕과 지나치게 가까워지지 않기 위해 노력했다. 공민왕 초년, 왕은 유숙을 국정에 깊이 참여하게 했다. 하지만 그는 왕의 소환이 없으면 궁궐에 가지 않았다. 통상 최고 권력에 가까이 간 사람은 더 가까워지고자 온갖 애를 쓴다. 하지만 유숙은 권력의 확대가 초래할 일을 잘 알고 있었다. 관직이 높아지자 그는 수차 은퇴를 요청했다. 왕이 불허하자 칭병 칩거하여 사람도 만나지 않았다.(<柳淑傳>) 하지만 그도 결국 처형됐다. <고려사> 편자는 “공민왕의 성품이 시기가 많고 잔인해 비록 심복의 대신이라도 그 권세가 성하면 반드시 시기해 이를 베었다”고 평했다.(<辛旽傳>) 공민왕의 측근 중 마지막까지 살아남은 자는 거의 없었다.하지만 공민왕의 이런 행위를 단순히 개인의 문제로만 볼 수 없다. 권력만으로 정치를 이해할 수는 없지만 권력을 빼고 정치를 이해하는 것 역시 불가능하기 때문이다. 요컨대 정세운 등 전쟁 영웅들의 죽음을 관통하는 이 사건의 본질은 권력의 문제였다. 공민왕은 왕권을 수호하기 위해 이 애국자들을 죽였다. 그들을 적시에 죽이지 않았다면 그는 자신의 생명과 왕권을 장군들의 자비에 맡겨야 했을 것이다. 아무리 선한 왕도 그런 상황을 허용할 수는 없다. 그러나 처형의 명분이 없었던 공민왕은 측근 김용과 정세운의 분열을 이용했던 것이다. 김용 또한 왕명을 이용해 자신의 경쟁자를 제거하고자 했다. 그러나 공공연히 왕명을 참칭할 수 없었던 김용은 이 사건을 마치 정세운과 나머지 장군의 내분처럼 위장해 유력한 장군들을 일시에 제거하고자 했다. 즉 그도 정세운과 안우 사이의 분열을 이용했다. 그리고 정세운의 오만을 경계하고 왕의 곤란한 처지를 이해했던 정부 대신들은 이 사건을 관망하고 조용히 묵인했을 따름이었다. “스스로를 보전하려는 군주는 선하기만 해서도 안 되며 필요에 따라서는 선인도 악인도 될 줄 알아야 한다”는 마키아벨리의 충고를 공민왕은 충실히 따랐다. 마키아벨리가 군주의 교사 카이론을 반인반수(半人半獸)라고 했듯이 이 사건은 공민왕의 야수적 측면을 여실히 보여준 사건이었다.1356년(공민왕 5년) 7월 장군 인당에게 벌어진 일이 재현됐다. 그는 공민왕의 반원정책에 따라 압록강을 건너 원나라의 거점을 공격했다. 그러나 원과의 전쟁을 피하고 싶었던 공민왕은 인당을 처형했다. 그는 타협을 위한 희생양이 된 것이다. 장군들의 군사적 승리는 정치적 위협이 되지 않는 한도 내에서만 찬양받는다. 그것이 당대의 역사다. 정치가들은 그 비극성을 잘 이해하지 못한다. 너무 역사 깊숙이 연루돼 있기 때문이다. 하지만 드물게 초월적 의미를 이해하는 정치가는 스스로 분열되는 것을 느낀다. 그들은 현실의 불가피성(condition)과 역사의 이념(Idea) 사이에서 방황한다. ‘불행한 의식(unhappy consciousness)’은 역사를 사는 모든 사람의 의식이 아니라 역사를 이해하는 사람들의 의식이다. 그런 의미에서 역사의 목적은 객관적 실재가 아니다. 하지만 그것이 없다면 역사는 의미를 상실할 것이다.

김득배의 죽음으로 혼란에 빠진 정몽주

▎1. 1431년 세종 시절에 간행된 [삼강행실도] 중 정몽주의 피살 장면을 그린 몽주운명도. (夢周殞命圖) / 2. 고려 공민왕 때 왕권에 도전한 죄로 효수된 김득배의 묘. 경북 김천시 어모면 구례리에 있다. 정몽주는 김득배의 죽음에 큰 충격을 받았다. / 사진:김영수 |

|

정몽주는 이러한 역사의 분열에 의문을 가진 사람이었다. 홍언박 등 당대의 유수한 정치가는 장군들의 살해를 불가피한 일 혹은 자연스러운 일로 받아들였다. 공민왕 역시 그랬다. 그러나 공민왕은 장군들의 어린 아들들이 헐벗은 몸으로 길가에 서 있다는 말을 듣고 슬퍼하며 이들을 불러 궁중에 두고 돌아갈 곳을 물어서 보냈고, 안우의 휘하 군사가 놀라 무너지자 왕이 불러서 주식을 주어 위로했다. 홍언박과 달리 공민왕은 연민을 느낀 것이다. 공민왕은 잔인한 왕이었지만 역사의 의미를 느끼지 못할 정도로 야수는 아니었다. 백성들 역시 장군들의 죽음을 슬퍼했다.“이방실의 아들은 중문(中文)이다. 안우의 아들은 나이 겨우 10여 세였다. 저자에 나가 노니 사람들이 음식을 먹이면서 말하기를 ‘이제 우리가 편하게 먹고 잘 수 있는 것은 모두 원수(元帥)의 공’이라 하고 눈물을 흘리는 자까지 있었다.(<安祐傳>)”정치가들과 달리 평범한 사람들의 윤리로는 이들의 죽음을 도저히 이해할 수 없었던 것이다. 일찍이 정세운이 개성의 동문 밖에 심은 버드나무를 보면서 정도전은 다음과 같은 시를 남겼다.

“성을 나와 남쪽 바라보니 갈 길은 멀고 먼데/ 동풍 불어 때는 바로 이월 초순/ 뉘라서 도성문에 버들을 심었느냐/ 해마다 버들솜 날아 사람의 슬픔을 더해주네.”(<삼봉집> ‘出城’)정치가들이 이 사건을 정치적으로 보고 일반인들은 도덕적으로 본 반면, 정몽주는 이를 역사의 보편적 문제와 결부시켜 이해하고자 했다. 정치와 도덕은 물론 형이상학적 문제로 본 것이다. 김득배와 정몽주는 ‘좌주-문생’ 관계였다. 좌주란 과거 급제 때의 시험관이며 문생은 그 합격자다. 김득배는 원래 과거에 급제한 문신으로 정당문학에 올랐다. 1360년(공민왕 9년) 10월 정몽주가 삼장 장원 급제할 때 시험관인 지공거(知貢擧)였다. 당시 습속에서 ‘좌주-문생’ 관계는 일생에 걸친 정치적·윤리적 관계로서 부자관계만큼 중요했다. 김득배가 효수돼 고향 상주에 목이 내걸리자(棄市), 직한림(直翰林) 정몽주는 왕에게 청하여 시신을 거두고 제문을 지어 제사를 지냈다. 이 글은 남아 있는 정몽주의 문장 중 최고의 걸작으로 정치의 부도덕성에 절망한 청년 정몽주의 가슴 찢는 비통함과 뜨거운 분노가 격렬히 드러나 있다. 뿐만 아니라 세계의 질서와 인간의 운명에 대한 의문이 강렬하게 제기되고 있다. 다소 길지만 전문을 보자.“아아 황천이여! 나의 죄가 무엇이며, 아아 황천이여! 이 사람은 누구입니까? 대개 듣건대 선인에게 복을 주고 음란자에게 화를 내림(福善禍淫)은 하늘이요, 선인을 상주고 악인을 벌함(賞善罰惡)은 사람이라 하였습니다. 하늘과 사람이 비록 다르다 하나 그 이치는 하나인즉, 옛 사람이 말하기를 하늘이 정하면 사람을 이기고(天定勝人), 사람이 많으면 하늘을 이긴다(人衆勝天) 하였으나 하늘이 정하면 사람을 이김은 과연 무슨 이치며, 사람이 많으면 하늘을 이긴다 함은 또한 무슨 이치입니까? 지난날 홍건적이 침입하여 임금이 서울을 떠나시니 국가의 운명이 한 가닥 실 끝에 달린 것처럼 위태롭거늘 오직 공이 먼저 대의를 선창하자 원근이 향응하였고, 몸소 만 번 죽을 계책을 내어 능히 삼한의 대업을 회복하였으니 무릇 이제 사람이 이 땅에서 먹고 이 땅에서 잠자는 것이 그 누구의 공입니까? 비록 그 죄가 있더라도 공으로써 덮는 것이 옳을 것이요, 죄가 공보다 무겁더라도 반드시 그 죄를 자복시킨 뒤 베는 것이 옳을 것입니다. 그런데 이제 말의 땀이 마르지 않고 개선의 노래가 끝나지 않았는데 어떻게 태산 같은 공을 오히려 칼날의 피가 되게 하는 것입니까? 이것이 내가 피눈물로써 하늘에 묻는 바입니다.(此吾所以泣血而問於天者也) 나는 그 충혼과 장백(壯魄)이 천추만세에 반드시 구천(九泉)의 아래서 울음을 머금을 것을 알고 있습니다. 아아, 명(命)이로구나! 어찌하리오, 어찌하리오!”(<安祐傳>)글에 피눈물(泣血)이 흐른다. 이 글은 장차 자신의 운명을 예언한 글인 셈이었다. 그런데 이 글에는 단순한 슬픔 이상으로 당대 고려의 정신이 직면한 분열과 위기가 격렬하게 표현돼 있다. 정몽주는 하늘과 인간의 관계를 묻고 있다. 그것은 일찍이 사마천이 중국 역사를 시작하면서 제기한 질문과 같은 것이다.“혹자는 말한다. ‘천도(天道)는 특별히 친한 자가 없으며 항상 선인(善人)과 함께한다’고. 백이·숙제 같은 사람은 정말 선인이라고 할 수 있지 않겠는가? 이처럼 인(仁)을 쌓고 깨끗한 행동을 했는데 굶어 죽고 말다니! 70명의 문도 중에서 공자는 안회만이 배우기를 좋아한다고 칭찬하지 않았던가? 그러나 안회는 굶기가 일쑤였고 술지게미조차 배불리 먹지 못한 채 젊은 나이에 죽고 말았다. 하늘이 착한 사람에게 보답하여 베푸는 것이 어찌 이럴 수 있는가? 나는 심히 당혹함을 금치 못하겠다. 도대체 이른바 천도라는 것이 옳은 것인가 그른 것인가?”(<史記> ‘伯夷叔齊傳’)하늘이 인간과 만물을 낳았으니 인간과 하늘은 하나가 아닌가? 그런데 역사의 이 비극들은 어찌된 것인가? 과연 하늘은 존재하는가? 우리의 이해가 잘못된 것인가? 하늘이 인간을 이긴다 하고 인간이 하늘을 이긴다 하면 하늘과 인간은 다른가? 그렇다면 인간이 바라보며 살아갈 영원한 가치의 기준이 존재할 수 있겠는가? 모든 가치는 상대적일 뿐 절대적인 가치는 없는 것인가?정몽주의 이 모든 의문은 결국 그가 혼란에 빠졌음을 보여주는 것이다. 이는 학문을 통해 배운 세계가 아니었다. 김득배의 죽음은 그의 이성으로는 이해할 수 없는 것이었다. 그것은 그의 이성에 강렬하고도 파괴적인 질문을 제기했다. 제문은 정몽주가 이 도전을 있는 그대로 받아들였음을 보여준다. 가슴이 찢기는 비탄이 그 증거다. 그는 “이것이 나의 피눈물로써 하늘에 묻는 바”라고 절규하고 있다.

※ 김영수 - 1987년 성균관대 정외과를 졸업하고, 1997년 서울대 정치학과 대학원에서 정치학박사 학위를 받았다. 도쿄대 법학부 객원연구원을 거쳐 2008년부터 영남대 정외과 교수로 재직하며 한국정치사상사를 가르치고 있다. 노작 <건국의 정치>는 드라마 <정도전>의 토대가 된 연구서로 제32회 월봉저작상, 2006년 한국정치학회 학술상을 수상했다.