한국 지성의 산증인으로 ‘창조’ 키워드 오래전부터 강조해와암 선고 후에도 치료 없이 [한국인 이야기] 시리즈 총 12권 집필 중

▎이어령 전 문화부 장관은 “창조는 여전히 우리에게 가장 필요한 정신”이라고 강조한다. |

|

"젊은 사람들이 할 수 있는 건 남이 안 한 일을 해보는 것이다.” 제11회 ‘홍진기 창조인상’ 특별상 수상자인 이어령(86) 전 문화부 장관은 2010년 창조인상이 제정될 때 이름을 정하는 역할을 했다. 5월 초, 전화 인터뷰에서 이 전 장관은 “젊은이들은 기성세대가 만들어놓은 것을 선택해서 발전시키는 것이 아니고, 못 한 것을 만들어서 해야 한다. 그러다 보면 위험 부담이 있고, 그 위험을 보상하는 것이 창조인상이었다”고 말했다. 그는 “각 분야의 신인에게 주는 상도 많지만 젊은 사람들의 역할을 뚜렷이 설정하는 이름이 좋겠다고 생각해 창조라는 키워드를 넣었다”고 했다.이 전 장관의 이력은 다양하다. 문학 평론가, 대학교수, 언론사 논설위원, 문화부 장관이었던 그는 “한국의 살아갈 길이 한때는 모방이었지만 이제는 우리 머리로 창조하는 것”이라고 했다. “남의 뒤통수를 따라갈 때는 열심히 뛰기만 하면 된다. 그런데 앞장을 서면 벌판이 360도로 펼쳐진다. 가장 필요한 것이 생각하는 사람, 국가와 역사에 대한 비전이다.”이 전 장관은 ‘창조’라는 키워드를 오래전부터 강조했다. 2009년엔 창조학교를 만들고 명예 교장을 맡았다. 각 분야의 저명한 멘토들이 학생들을 온·오프라인에서 지도해주는 학교였다. 이 전 장관은 “지금은 창조라는 말을 많이 쓰지만, 당시에는 흔한 말이 아니었다”고 했다. 그는 군사력, 경제력보다도 창조력을 키워야 한다는 주장을 최초로 들고 나왔다.이 전 장관의 생은 그 자체로 한국 문화사의 한 장면이다. 시작은 문학이었다. 1956년 ‘우상의 파괴’란 평론으로 문단을 뒤흔들며 나타났다. 김동리·황순원·서정주 등 기존 문단의 안이함을 신랄하게 비판하는 글이었다. 이후엔 문화 예술의 자율성을 강조하며 문학이 사회 비판의 무기로 사용되는 것을 경계해 순수-참여 논쟁을 촉발시켰다. 당시 상대역은 시인 김수영이었으며 이어령-김수영 논쟁은 한국 문단 역사의 한 페이지로 남았다. 이처럼 이 전 장관은 문학 비평으로 이름을 날렸고 시인 이상의 연구에 집중해 그의 시에서 언어가 가지는 역할을 밝혀냈다.이후 60여 년 동안 이 전 장관이 남긴 저작은 130여 종. 소설·시·문학비평·대담·에세이 등 수많은 글은 한국인의 현재를 진단하며 문화적 실천을 제시했다. 그의 저작들을 보면 한국 사회의 발전 단계가 읽힌다. 20대에 쓴 책 [흙 속에 저 바람 속에]는 한국의 산업화에 관한 내용으로 베스트셀러가 됐다. 이후 산업화 넘어 정보화에 주목해 ‘산업화는 늦었지만, 정보화는 앞서가자’는 슬로건을 제안했다. 정보화 이후에는 디지털과 아날로그의 융합을 이야기하며 ‘디지로그’를 선언했다. 인류의 인간적 미래를 내다보자는 제안이었다. 인류 문명에 대한 관심은 국경을 넘어섰다. 1982년 나온 [축소지향의 일본인]은 일본 내에서 반향을 불렀다.문학평론·문명비판에서 문화기획까지, 이 전 장관의 영역엔 제한이 없다. 1988년 올림픽의 개막식을 총지휘해 전 세계에 한국의 이미지를 남긴 굴렁쇠 소년, 노래 ‘손에 손잡고’를 탄생시켰다. 1990년 처음 만들어진 문화부의 초대 장관으로 이듬해까지 재임했다.

“기저귀는 까칠한 수의와 비슷… 이 부조리함 쓰고파”

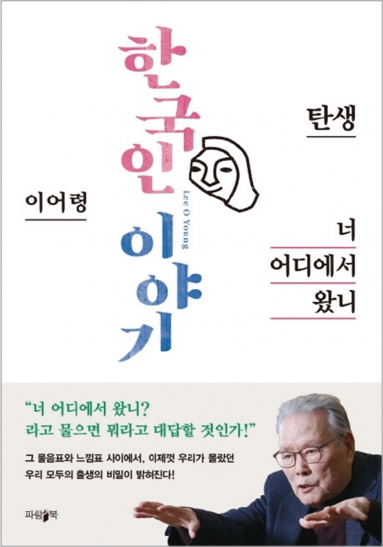

▎이어령 전 문화부 장관은 “할아버지가 들려주는 이야기”라며 총 12권짜리 [한국인 이야기] 시리즈를 집필 중이다. / 사진:파람북 |

|

86세인 이 전 장관의 생각과 주장은 지금도 생생하다. 올 2월엔 [한국인 시리즈] 중 첫 책을 출간해 개인적 기억, 생물학과 역사 지식을 동원해 한국 문화유산의 기원을 짚어냈다. 한국에만 있는 ‘태명’과 ‘포대기’의 이야기로 시작해 한국 문화의 우수성을 강조하며 “한국인에게 많은 변화가 있지만 언 강물 밑에 흐르는 물처럼 변하지 않는 요소가 있다는 것을 알리고 싶었다”고 했다.한국인 시리즈는 이 전 장관의 60년 넘는 저술 활동에서 마지막 대작으로 탄생할 예정이다. 암 선고를 받고도 집필활동을 계속하며 낸 이 시리즈는 첫 책을 포함해 총 12권으로 예정돼 있다. 그 중 [알파고와 함께 춤을] [젓가락의 문화 유전자] [회색의 교실]은 올해 안에 나온다. 인공지능(AI)을 한국 사회가 받아들이는 이야기, 젓가락으로 콩을 집는 한국인의 문화, 그리고 일제강점기 이 선생의 개인적 이야기를 담는다. 그는 이 방대한 저작에 대해 “이 책에서 나는 대학교수도, 아무것도 아니고 이야기꾼이다. 어린애가 할아버지가 되면, 어릴 때 할아버지에게 들었던 이야기를 아이들에게 해주는 것”이라고 했다.지금도 책을 쓰며 “산다는 것은 내 이야기를 하나 보태고 가는 것”이라 하는 그는 암 선고 이후 방사선 치료와 항암 치료를 받지 않고 병원에서 건강 체크만 하며 지낸다. 이 전 장관이 죽음을 대하는 태도를 보며 사람들은 삶과 죽음의 의미를 성찰한다. “계절이 바뀌고 해가 바뀌었을 때도 또 꽃을 볼 수 있을까 하는 생각이 들 때 비로소 꽃이 보인다. 암 선고를 받고 내일이 없다는 이야기를 듣고 난 후에 역설적으로 가장 농밀하게 산다.”마지막까지 주목하는 주제도 생(生)과 사(死)다. “죽음의 세계에 ·관해 쓰고 싶다. 희랍어에서 온 단어 자궁(womb, 움)과 무덤(tomb, 툼)은 놀랄 만큼 닮아 있다. 인간은 태어나는 게 죽는 거다. 기저귀는 까칠한 수의와 비슷하지 않나. 이 부조리함에 대해 쓰고 싶다.” 이처럼 끊임없이 사유하는 이 전 장관을 빼고는 20세기 한국 지성사와 문화사를 논할 수 없다.이번 특별상 수상에 대해 이 전 장관은 “나 말고 젊은 수상자들이 중심이 되도록 해 달라”고 부탁했다. “상을 만들 때부터 젊은 사람들, 다른 상을 타본 적 없는 사람들을 발굴해야 한다고 주장했는데 특별상을 내가 받으니 젊은이들의 발걸음을 뺏는 기분이다. 혹시라도 초점이 나에게 올까 봐 두렵다.” 전화통화 중 이 전 장관은 “내가 많이 아프다. 이제 숨이 가쁘고 목소리가 안 나와 더 이상은 말하지 못하겠다”고 했다. 하지만 창조의 중요성만큼은 다시 한 번 강조했다. “지금은 창조라는 말이 흔하게 쓰이고 정치화까지 했지만, 여전히 우리에게 가장 필요한 정신이라는 점을 꼭 강조해야 한다.”

※ 이어령(1934년생)=1960~72년 서울신문, 한국일보, 경향신문, 중앙일보 논설위원, 1972~85년 문학사상사 주간, 1990~91년 제1대 문화부 장관, 1995~2001년 이화여대 석좌교수, 2001~2015년 중앙일보 고문, 1994~ 대한민국예술원 회원.