가장 오래된 시는 신라 최치원 作… 조선 최초 작품은 양촌 권근의 칠언율시 ‘금강산’고려말 이곡 [동유기]에서부터 정비석 [산정무한]까지 문인들도 잡은 붓 놓지 못해

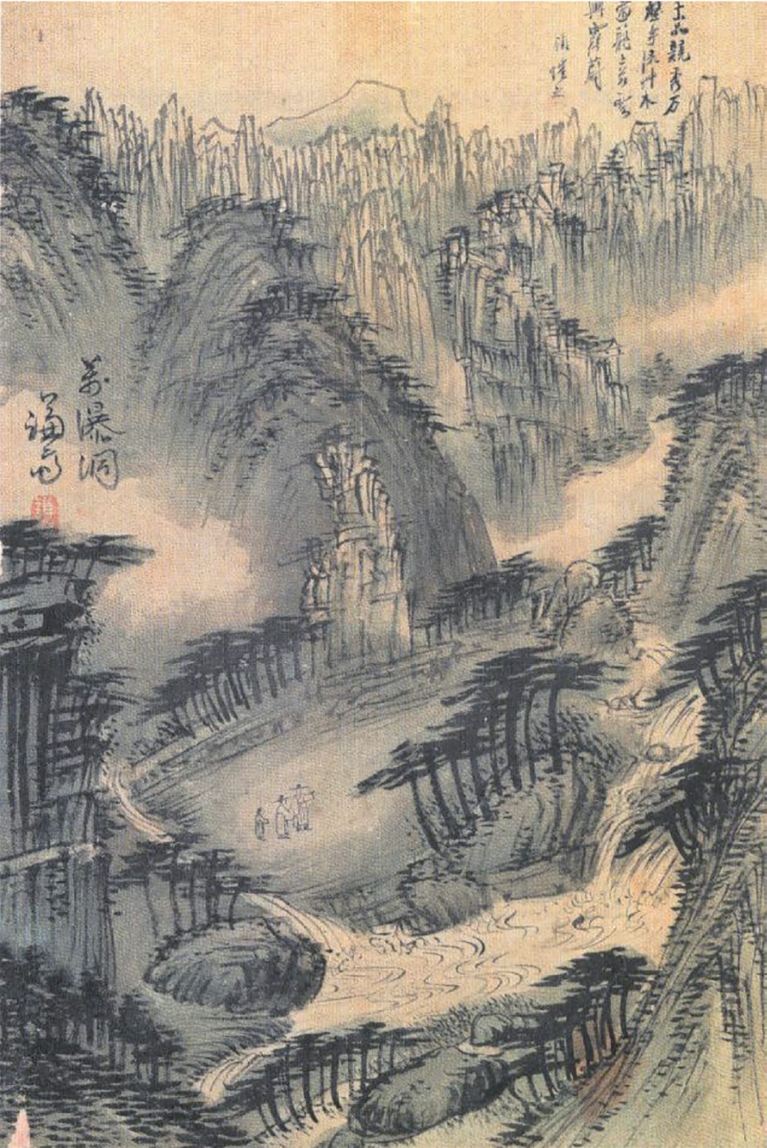

▎2006년 금강산 내금강 시범 관광 당시 촬영한 만폭동 계곡. 물 위로 보이는 암석 봉우리가 금강대다. 한자로 ‘志遠’이라 새기고 붉은 칠을 해놓은 것이 보인다. 이 말은 원래 제갈량이 아들에게 남긴 편지 ‘계자서’의 한 구절에서 따온 것으로, 원문은 ‘澹泊明志 寧靜致遠’ 즉, ‘욕심이 없고 마음이 깨끗해야 뜻을 밝힐 수 있고 마음이 편하고 고요해야 원대한 포부를 이룰 수 있다’는 뜻이다. 김일성 주석이 좌우명으로 삼던 말로 북한 명소 곳곳에 새겨져 있다. 북한의 선전 문구 중 유일하게 한자로 쓰인 것이라고 한다. / 사진:공동사진취재단 |

|

두 차례에 걸쳐 우리 민족의 영산이자 중국과 일본 등 이웃나라에서까지 꿈에 그리던 금강산에 대해 살펴봤지만, 그것으로 금강산 편을 마치기에는 못내 아쉬움이 많이 남는다. 금강산이 생전에 가봐야 할 버킷 리스트 1위가 되다 보니, 제대로 보려면 최소 한 달을 잡아야 하는 그 힘든 여정에도 불구, 많은 사람들이 금강산을 찾았다. 육당 최남선은 금강산 기행문인 [금강예찬]에 이렇게까지 적고 있다.“금강산은 우리가 구경할 무엇이 아닙니다. 금강산은 자주 몸을 삼가 성찰하며 참배해야 할 성스러운 존재입니다. (중략) 조선에 살면서 금강산을 못 보았다 하는 말과 조선인으로서 금강산을 알지 못한다는 말은 무엇보다도 일생일대의 자기모멸이라고 할 것입니다.”힘들게 금강산에 올라 눈앞에 펼쳐지는 비경을 바라봤을 때의 감동은 어땠을까. 오늘날 사람들이 인생샷을 건지기 위해 휴대폰 카메라를 들이대듯, 글이나 그림으로써 솟구치는 감동을 표현하지 않고는 못 배겼을 것이다. 금강산을 노래한 시와 산문이 많이 전해지는 이유다. 육당은 다시 말한다.“금강산은 보고 느낄 대상이지 말로 꾸미거나 본떠 낼 것이 아닙니다. (중략) 그러나 보도록 권유하고 또 길을 잡아 이끌어주는 데는 의연히 문자의 힘을 빌리지 않을 수 없습니다. 하여 금강산의 냄새와 그림자라도 전하는 일은 금강산 맡은 나라의 붓대 잡은 이들이 가져야 할 고귀한 임무가 아닐 수 없습니다.”그러한 글들을 살펴보지 않고는 금강산이 우리민족에게 무엇인가를 제대로 이해했다고 하기 어려울 것이다.옛 문인들이 지은 금강산 시는 수천, 수만 편에 이른다. 1989년 북한의 리용준과 오희복이 공역으로 펴낸 [금강산 한시집]만 해도 300명에 가까운 시인의 시 600여 수를 소개하고 있다.오늘날까지 전하는 금강산 시 중에서 가장 오래된 것은 신라 말기 당나라에서 급제하고 벼슬을 했던 고운 최치원의 시다. 아홉 마리 용이 살았다는 전설이 있어 이름 붙은 구룡연의 너럭바위에 최치원이 구룡폭포를 묘사한 시가 초서체로 새겨져 있다.“천 길 흰 비단을 드리웠나(千丈白練)만 섬 진주알을 뿌리었나(萬斛眞珠)”그 옆에는 조선 성리학의 대가인 우암 송시열이 지은 사언대구가 행서체로 새겨져 있는데, 고운의 시에 비할 바가 못 된다.“성난 폭포 한가운데 떨어지니(怒瀑中瀉)어지러워 쓰러질 것 같구나(使人眩轉)”조선조에 금강산을 노래한 최초의 시는 양촌 권근의 칠언율시 ‘금강산’이다. 그런데 최초라는 타이틀이 우습게도 지어진 배경이 뜬금없다. 조선 태조 5년(1396)에 명 태조 주원장은 조선에서 보낸 표전문에 “경박하고 희롱하며 업신여기는(輕薄戱侮)” 글귀가 있다고 트집을 잡는다. 이에 조선은 고려 말기 사신으로 파견돼 주원장을 만난 적이 있는 권근을 중국에 파견했다. 권근을 알아본 명 태조는 그의 시재를 시험하고자 조선이 어떤 나라인지 설명할 수 있는 시를 지어 바치도록 했다. 그때 권근이 우리나라의 절경을 노래한 24수의 시 중 하나가 바로 ‘금강산’이다.“눈 속에 일천만봉 우뚝우뚝 솟았고(雪立亭亭千萬峰)바닷구름 걷히니 옥부용 드러나네(海雲開出玉芙蓉)신비한 빛 넘실대니 푸른 바다 드넓고(神光蕩漾滄溟闊)맑은 기운 꿈틀대니 조화 부림 많구나(淑氣蜿蜒造化鐘)뾰족한 산봉우리 험한 길로 이어지고(突兀岡巒臨鳥道)맑고 깊은 골에는 신선의 자취 숨었네(淸幽洞壑秘仙蹤)동국에 노닐거든 정상에 올라보소(東遊便欲凌高頂)천하를 굽어보면 금방 가슴 시원하리(俯仰鴻濛一盪胸)”

권근, 명 태조 주원장 앞에서 금강산 자랑

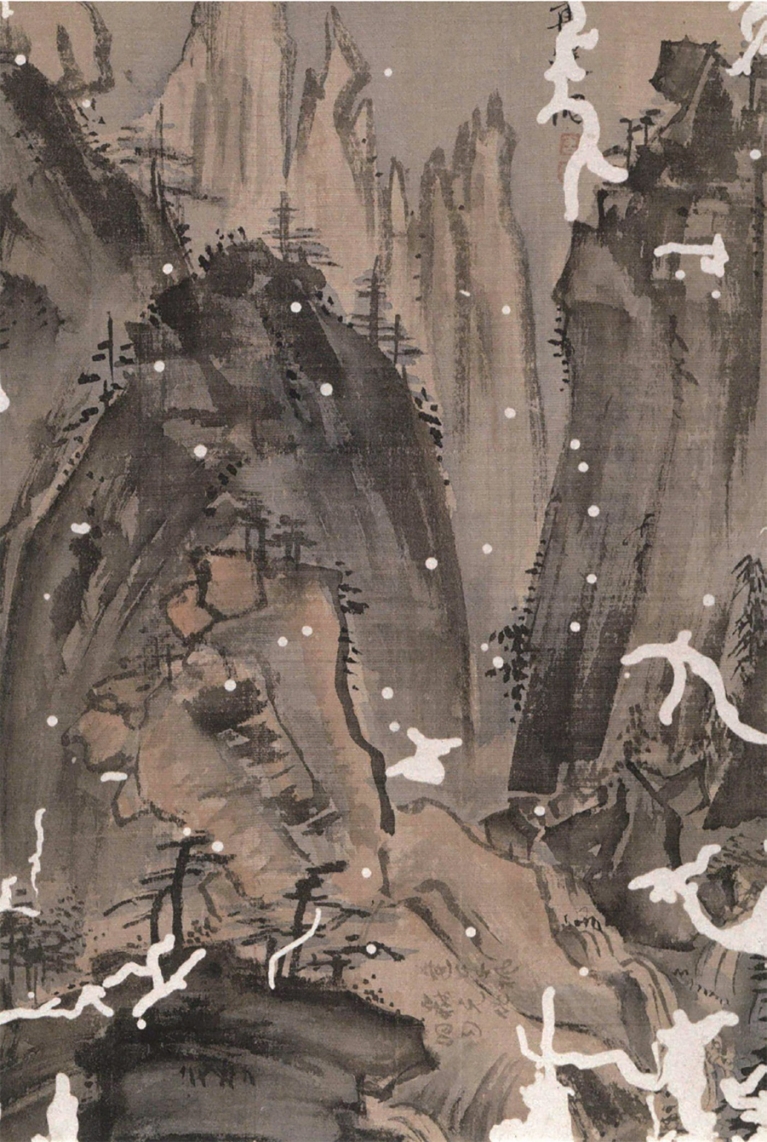

▎겸재 정선의 ‘만폭동’. 만폭동 그림을 여러 개 그렸던 겸재는 너럭바위를 중심에 두고 뒤쪽으로 금강산 일만이천봉과 최고봉인 비로봉까지 그려 넣어 금강산을 나는 새처럼 조망하는 구도를 즐겼다. 이처럼 겸재의 진경산수화는 경물을 보이는 대로 묘사하기보다 그 특징을 강조하기 위한 과장된 표현을 중시했다. / 사진:서울대학교박물관 |

|

중국이 아무리 넓다 해도 금강산에 오르면 중국 천하를 모두 내려다 볼 수 있다고 큰소리치는 기백이 엿보인다. 주원장은 권근을 크게 칭찬하고 답시 3수를 내려줬다.금강산을 다섯 차례나 방문했던 유홍준 교수에 따르면 금강산 중에서도 가장 많은 시를 낳은 곳은 삼일포다. 오늘날 북한 쪽 강원도 고성군에 있는 호수로, 신라 효소왕 때 국선인 영랑, 술랑, 남석랑, 안상랑 네 명이 절경에 반해 사흘 동안 머물러 삼일포라는 이름을 얻었다는 곳이다. 예로부터 우리나라 호수 중 가장 경치가 좋은 호수로 명성이 높았다. 삼일포를 노래한 시 중에서도 가장 탁월한 작품으로 흔히 봉래 양사언의 ‘삼일포’를 꼽는다.“거울 속에 피어 있는 연꽃송이 서른여섯(鏡裏芙蓉三十六)하늘가에 솟아오른 봉우리는 일만이천(天邊鬢髻萬二千)그 중간에 놓여 있는 한 조각 바윗돌은(中間一片滄洲石)바다 찾은 길손이 잠깐 쉬기 알맞구나(合着東來海客眠)”거울 속 연꽃 서른여섯 송이는 맑은 호수 위에 비치는 주변의 나지막한 36개 봉우리를 일컫는다. 그 뒤로 장엄한 금강산 일만이천봉이 병풍처럼 늘어서 있고, 호수 안에 섬이 있어 바다 풍광을 감상하며 쉴 수 있겠다는 의미다. 삼일포에는 섬이 네 개 있는데 그중 하나에 신라의 사선이 놀고 갔다는 사선정이 있다.

가장 많은 시를 낳은 곳 ‘삼일포’

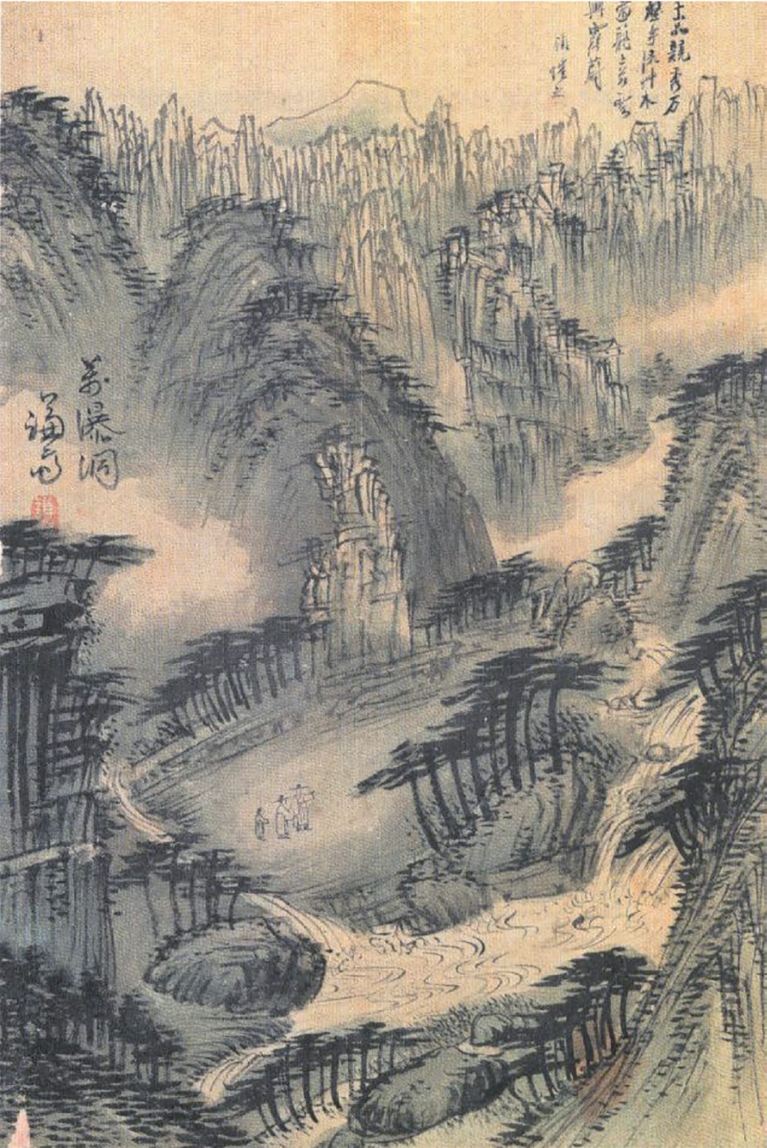

▎현재 심사정의 ‘만폭동’. 남종화풍의 문인화가였던 현재의 진경산수 특징이 겸재 정선의 그림과 확연히 차이가 난다. 또한 역적의 후손으로 곤궁한 처지의 만년에 금강산을 찾은 현재의 눈에 비친 금강산은 국왕의 든든한 지원을 받은 겸재의 시선과는 다를 수밖에 없었을 것이다. / 사진:한국데이터베이스산업진흥원 |

|

산과 바다가 어우러지는 모습이 절경이 아닐 수 없겠지만, 금강산 유람의 중심은 모름지기 만폭동이었다. 만폭동 계곡은 내금강의 여러 물줄기가 모이는 곳으로 “폭포 아니면 못이요, 못 아니면 폭포”라는 말이 있을 정도로 금강산 계곡을 대표하는 절경이다. 만폭동에는 사람 100명도 앉아서 쉴 수 있을 만큼 널찍한 너럭바위가 있는데, 거기에 누군가 짓고 새겨놓은 사언대구가 그 금강산의 아름다움을 단 두 문장으로 요약하고 있다.“천개의 바위는 아름다움을 다투고(千巖競秀)만개의 골짜기는 흐름을 경쟁하네(萬壑爭流)”금강산을 노래한 수많은 시 가운데 이처럼 명문은 의외로 많지 않다. 뛰어난 시인이나 명문장가들의 시도 대개 평범한 소회에 그치고 있을 뿐이다. 하긴 금강산의 숨 막히는 풍광과 압도적인 절경을 감히 필설로 묘사하기가 쉽지 않았을 터다. 자신의 명성에 걸맞은 시를 지을 수 없을 것 같은 두려움으로 일부러 금강산을 찾지 않는 경우까지 있었다. 숙종 때 중인 신분이긴 하지만 당대 최고 시인으로 불리던 창랑 홍세태가 그런 경우다. 그는 강원도 회양을 지나면서도 끝내 금강산 유람을 하지 않았는데, 그 이유를 이렇게 말했다.“내가 나름 명성이 있어 명산에 간다고 하면 사람들은 아름다운 시구를 기대한다. 지금 금강산 산빛 이 먼 데서 비치는데 내 마음과 눈을 먼저 빼앗아가고 있으니 내 재주로는 도저히 저 신령스런 경치를 묘사하지 못할 것 같다. 평범한 시구를 보여주기 싫어 명산에 들어가지 않는 것이다.”(조희룡 [석우망년록])

금강산 시의 최고봉은 김삿갓 作필자의 과문한 눈으로는 금강산을 노래한 시로서 가장 절창인 것은 흔히 김삿갓이라 불리는 김병연의 시다. 그가 표훈사 능파루에서 지었다는 그 유명한 시도 그중 하나다.“나는 청산이 좋아서 들어가는데(我向靑山去)녹수야, 너는 어이해서 나오느냐(綠水爾何來)”김삿갓에 대해서는 워낙 전설이 많아 어디까지가 진실인지 모르지만, 금강산 마하연에서 공허대사와 벌였던 ‘시 배틀’은 그중에서 압권이 아닐 수 없다. 어느 날 김병연이 마하연 암자를 찾아 공허대사를 뵙자고 청했다. 공허는 금강산의 수많은 승려 중에서 따를 사람이 없다고 소문난 시인이었다.“외람되오나 한 수를 주시면 제가 대구(對句)를 해보겠습니다.”감히 자신에게 시 배틀을 도전해온 것이다. 괘씸하기도 하고 가소롭기도 했지만 얼마나 실력이 있는지 보자며 공허가 넌지시 운을 띄웠다.“아침에 입석봉에 오르니 구름이 발밑에 생기네(朝登立石雲生足)”공허가 입을 닫기도 전에 객이 바로 답했다.“저녁에 황천담 물을 마시니 달이 입술에 걸리네(暮雲黃泉月掛脣)”아침을 저녁으로, 발을 입술로 받은 훌륭한 대구였다. 스님이 다시 한 수를 던졌다.“그림자가 녹수에 잠겼건만 옷은 젖지 않네(影浸綠水衣無濕)꿈에 청산을 다녔건만 다리는 아프지 않네(夢踏靑山脚不苦)”이 놈 봐라? 스님은 다시 한 수를 날리고, 객의 대구가 이어진다.“돌이 천년을 굴러야 평지에 닿겠네(石轉千年方到地)산이 한 자만 높으면 하늘에 닿겠소(峰高一尺敢摩天)”두 사람의 시 배틀이 끝 모르고 이어진다.“만리에 펼쳐진 가을 구름이 흰 고기비늘 같네(秋雲萬里魚鱗白)천년을 살아온 고목은 사슴 뿔같이 뻗었구나(古木千年鹿角高)청산을 사니 구름은 공짜로 얻었네(靑山賈得雲空得)맑은 물가에 오니 고기가 따라오네(白水臨來魚自來)구름이 나무하는 아이 머리 위에 오르네(雲從樵兒頭上起)산은 빨래하는 여인 손 안에서 우는구나(山入漂娥手裏鳴)깎아지른 절벽에도 꽃은 웃으며 피어있네(絶壁雖危花笑立)화창한 봄이 좋아도 새는 울며 돌아간다네(陽春最好鳥啼歸)달도 희고 눈도 희니 천지가 다 하얗구나(月白雪白天地白)산 깊고 밤 깊으니 나그네 시름도 깊소이다(山深夜深客愁深)”이 대목에서 공허는 패배를 인정했다. 확인되지 않고 그저 전해 내려오는 이야기일 뿐이다. 아마도 후대 여러 시인의 윤색과 첨가가 다듬어낸 집단지성의 결과일 가능성이 높다. 하지만 그 모든 것이 금강산이었기 때문에 가능했다는 사실은 결코 부인할 수 없을 것이다.금강산을 노래한 시만 있는 게 아니다. 고려말 문신 이곡의 [동유기]에서부터 현대에 이르러 정비석의 [산정무한]까지 글깨나 쓴다는 문인들이 금강산을 보고서는 붓을 잡지 않고는 견디지 못했을 것이 당연하다.

공허대사와 벌인 ‘시 배틀’에서 승리

▎비로봉 배바위를 찍은 북한의 사진 엽서. / 사진:이훈범 |

|

그중 의외로 알려지지 않은 명문이 있다. 조선 후기 문인인 어당 이상수의 [동행산수기]다. 일정에 따라 탐방한 경물에 대한 묘사와 소회가 평면적으로 구성되는 대부분의 기행문과는 달리, 그의 글은 경물 묘사는 물론 산수에 대한 심미적 견해와 자연철학이 담긴 수상록적 성격을 갖고 있다. 이를테면 백탑동 절경은 이렇게 묘사된다.“폭포는 성내는 듯, 못은 기쁜 듯, 여울은 슬픈 듯 서로 의존함으로써 물의 형태가 여러 번 변하며, 거만하고도 점잔빼는 것은 부귀에 가깝고, 웅장하고도 엄숙한 것은 용맹에 가깝고 공교하고도 묘한 것은 재주에 가깝고, 깎아지른 듯하고 날 선 것은 각박에 가까워 제각기 우수한 점으로 보임으로써 돌의 모습이 여러 번 변하니 이를 구경하는 사람의 정취 또한 따라서 변한다. (중략) 거룩하여라, 조화의 힘이여! 한 개의 돌이 어떻게 이다지도 크단 말인고!”(유홍준 [나의 문화유산 답사기5] 재인용)마치 눈앞에서 보는 것처럼 생생하면서도 그 너머로 상상의 나래를 펼치게 만드는 명문이다. 정비석의 글과 비교해보자.“복잡한 것은 색만이 아니었다. 산의 용모는 더욱 다기하다. 혹은 깎은 듯 준초하고, 혹은 그린 듯이 온후하며, 혹은 막 잡아 빚은 듯이 험상궂고, 혹은 틀에 박은 듯이 단정하고…. 용체풍모가 형형색색인 품이 이미 범속이 아니다. 산의 품평회를 연다면 여기서 더 호화로울 수 있을까. 문자 그대로 무궁무진이다.”([산정무한])정비석의 글 역시 범인들이 따르기 어려운 수작이지만, 이상수의 글에 미치지 못한다는 게 필자의 생각이다. 비교할 필요가 없는 것을 굳이 비교해 정비석 선생에게 송구할 따름이다. 재미있는 것은 육당은 이상수의 글에 대해서도 평가가 박하다. 내금강 영랑봉 동남쪽을 성벽처럼 둘러싸고 있어 중향성이라 불리는 바위에 대한 이상수의 묘사를 인용하면서 이렇게 말한다.“이상수가 한참 안간힘을 쓴 듯, ‘영산은 부처님 머리마냥 겹겹으로 서 있고 보배수 단풍잎이 울창하구나. 하늘 아래 이런 산이 어디 있으며, 세상에서 어찌 이와 똑같이 그려낼 수 있을까’라고 한 것도 실지에 비하면 그 작은 끄트머리 하나도 건드리지 못한 말입니다.”

연암 박지원은 금강산 평가 절하해 눈길말이 나온 김에 육당의 묘사도 살펴보자. 백운대에서 바라본 중향성의 풍광이다.“‘그 사물과 짐승들이 온통 희다’는 삼신산이 바로 여기인 건지 아니면 ‘그 숲이 희게 변하여 마치 학처럼 희다’는 사리쌍림이 옮겨온 건지, 희고 영롱하고 황홀하고 높고 큰 병풍이 한 면에 빽빽하게 둘러서서 진실로 걸출한 장관을 이루었습니다. 더구나 그것들은 민틋한 돌담 하나가 아니라 온갖 크고 작고 모지고 둥글고 기묘하고 각진 바위들이 무수하게 총집결하여 이어진 것들입니다.”([금강예찬] ‘백운대’)필자는 감히 두 사람의 필력에 미치지 못하니 평가는 독자의 몫으로 남겨두겠다.누구나 금강산을 찬양한 것만은 아니다. 조선의 명문장가 연암 박지원도 금강산 유람을 했지만, 그의 감상은 시금털털하다. 그는 따로 금강산 기행문을 남기지 않고 다른 글에서 몇 번 금강산에 대해 언급할 뿐이다. 단편소설인 [김신선전]에서 연암은 단발령에서 금강산을 바라봤다고 하면서 “그 봉우리가 만이천 개나 된다고 하는데 흰빛을 띠고 있었다”고만 피력하고 있다. 다른 글에서는 오히려 금강산이 실망스러웠음을 밝히고 있다.[열하일기] ‘도강록’에서 연암은 중국 랴오닝성의 4대 명산 중 하나인 봉황산을 바라보다가 단발령에서 금강산을 봤던 일을 회상한다.“금강산은 신선이 산다는 곳으로 이른바 일만이천봉은 모두 기이하고 험준하며 웅장하고 심대해, 야수가 먹이를 사로잡고 새가 날아오르는 듯하고 신선이 하늘로 오르고 부처가 가부좌를 틀고 앉은 듯하나, 음삼하고 요원해 마치 귀신 소굴에 들어간 듯하다. 하늘을 찌를 듯한 수려한 산색과 출세한 인물 같은 윤기 있는 자태가 없어 금강산을 향해 한번 탄식하지 않을 수 없었다.”그는 봉황산도 명산이기는 하지만 왕기가 서려 있는 한양의 명산들에 미치지 못한다고 봤으며, 한양의 도봉산과 삼각산이 금강산보다도 낫다고 품평을 했다. 연암은 총석정에서 해돋이를 보고 난 뒤 ‘총석정관일출(叢石亭觀日出)’이라는 총 70구 490자에 달하는 장편 한시를 지었다.“(선략)붉은 기운 묽어지고 오색 빛깔 서리더니(赤氣漸淡方五色)먼 물결 머리부터 절로 먼저 맑아지네(遠處波頭先自澄)바다 위 온갖 괴물 어디론지 숨어들고(海上百怪皆遁藏)희화만이 홀로 남아 수레를 타려 하네(獨留羲和將驂乘)(중략)하늘 끝은 어두워 눈살 찌푸린 듯한데(天際黯慘忽顰蹙)기운이 솟아났나 어영차 수레를 끄네(努力推轂氣欲增)해 아직 덜 둥글고 동이처럼 길쭉한데(圓未如輪長如瓮)물 위로 떠오르며 출렁 소리 들리는 듯(出沒若聞聲砯砯)돌아보니 만물이 어제 보던 그대론데(萬物咸覩如昨日)그 누가 두 손으로 단번에 끌어올렸나(有誰雙擎一躍騰)”

권력자 유람 행렬에 백성들은 죽을 맛

▎대한제국과 일제 강점기 때 서화가인 해강 김규진이 금강산 구룡폭포 옆 바위에 새긴 ‘미륵불’ 각자. 총 길이가 19m에 이른다. 이에 대해 춘원 이광수는 자신의 금강산 여행기 [금강산 유기]에서 “금강산에 대죄를 범한 자”라고 비판했다. / 사진:이훈범 |

|

희화는 고대 중국 신화에서 해를 실은 수레를 몬다는 신이다. 해 뜨기 전의 어둠에서 일출 후의 밝음을 다양한 시각적 이미지와 청각적 이미지를 더해 묘사한 걸작이 아닐 수 없다. 박지원의 아들 박종채가 지은 [과정록]에는 이 시와 관련된 재미있는 일화가 나온다. 병조판서 홍상한이 자제들의 거처에서 연암의 금강산 시를 보고는 깜짝 놀라며 말했다.“요즘 세상에 이런 필력이 있을 수 있는가. 이런 시를 공짜로 읽어서는 안 되지.”이어 홍상한은 자신의 문객을 시켜 중국산 좋은 붓 200자루를 연암에게 보냈다고 한다. ‘총석정관일출’은 연암이 금강산 유람 중 지은 한시 중에서 가장 뛰어난 것이다. 그러나 엄밀하게 말하면 변화무쌍한 일출 장면을 노래했을 뿐 금강산을 묘사한 것은 아니다.권력자들이 금강산 유람에 나설 때마다 죽어나가는 것은 백성들이었다. 양반들을 위해 곡식과 과일 등은 물론 노역까지 징발당해야 했다. 최치원의 후손이자 고려 때의 문신인 졸옹 최해는 금강산을 유람하는 사람들을 위해 강원도 백성들이 혹심한 고통을 받고 있다며 그것 때문에 자신은 금강산에 가고 싶지도 않고 가는 사람도 말리고 싶다고 말했다. 그는 ‘금강산으로 떠나는 어떤 스님에 드리는 글’에서 주민들의 한탄을 이렇게 전했다.“저 산은 어찌해 다른 데 있지 않고 여기 있어 우리를 이렇게 고생시키는가!”또 고려 말의 문장가인 근재 안축의 금강산 시는 이렇다.“뼈처럼 솟은 봉우리 창칼처럼 번쩍이고/ 재를 마친 중들은 우두커니 앉아 있네/ 어찌하여 산 아래 백성들은/ 귀인 행차 바라보며 이마를 찡그리나.”사람들이 눈을 찡그린 것은 권력자들의 유람 행렬 때문만은 아니었다. 금강산에는 널찍한 바위만 있으면 수많은 글씨가 새겨져 있다. 다녀간 사람들의 이름이 사방에 다닥다닥 붙어 있어 눈이 어지러울 정도다. 요즘 같으면 상상도 할 수 없는 일이지만 과거에는 그것이 운치요 풍류였다. 하긴 요즘도 유적지에 자기 이름을 써놓고 오는 만행이 끊이지 않는 것을 보면 인간의 본능이 그처럼 허접한지도 모르겠다. 한 술 더 떠 오늘날 북한 땅인 금강산에는 새기고 붉은 칠까지 한 수많은 체제 선전 문구들이 뒤덮고 있어 안타까움을 더한다.최치원과 송시열의 시가 새겨진 구룡폭에는 폭 3.6m, 길이 19m에 달하는 거대한 ‘미륵불’ 각자가 있다. 구한말 대표적 서화가인 해강 김규진의 작품(?)이다. 보는 이에 따라서는 웅장하게 느껴질 수도 있겠지만, 당시 문인들의 눈에는 심히 거슬렸던 모양이다. 육당 최남선은 다른 글씨들은 일부러 찾아보기까지 하면서도, 봤을 게 분명한 해강의 글씨에 대해서는 일절 언급하지 않는다. 보기 싫은 것을 일부러 외면해버린 걸까. 그런 육당과 달리 춘원 이광수는 불쾌한 느낌과 날 세운 비난을 [금강산유기]에 남겼다.“폭포 왼쪽 어깨라 할 수 있는 미륵봉의 머리 복판에 ‘미륵불’ 세 자를 커다랗게 새기고 그 곁에 세존응화 몇천몇백년 해강 김규진이라 하였으니 이만해도 이미 구역질이 나려는데 그 곁에 시주는 누구누구 석공은 누구누구 (중략) 이것이 아주 없어지려면 천재지변이 없는 한 몇천년을 경과해야 할 것이니 해강 김규진은 실로 금강산에 대해 대죄를 범한 자라 하겠습니다.”춘원은 그러나 양사언이 만폭동 너럭바위에 초서체로 커다랗게 새겨놓은 ‘봉래풍악원화동천(蓬萊楓嶽元化洞天)’에 대해서는 너그럽다. 봉래와 풍악은 금강산의 별칭이고, 원화동천은 만폭동의 다른 이름이다. 양사언은 호를 봉래라 할 정도로 금강산을 사랑했고, 만폭동 입구에 바둑판을 새겨놓고 놀 정도로 금강산에서 일생을 보내고자 했던 사람이다. 춘원은 [금강산유기]에서 이렇게 평한다.“사회에 대한 의무를 도피하는 자라 하여 공격도 하고 싶지마는 그가 이 대자연의 미를 이해하고 열애한 아름다운 심정은 사모하지 아니할 수 없습니다.”육당이 순례자의 마음으로 금강산을 여행했다면, 춘원은 객관적 관광객의 입장에서 금강산을 봤다. 춘원은 금강산 최고봉인 비로봉에 올라 정상에 있는 배바위에 대해 이렇게 말한다.“운무가 사방에 둘러싸여 있어 봉머리의 바위들 밖에 아무것도 보이지 않습니다. 그 바위들 중 중앙에 있는 큰 바위는 배바위라는데, (중략) 동해에 다니는 배들이 그 바위를 표준으로 방향을 찾는다는 뜻이라고 안내자가 설명합니다. (중략) 아무 기교함 없이 평범한 바위외다. 그러나 평범한 이 바위야말로 해마다 수천의 생명을 살리는 위대한 덕을 가진 바위외다. 위대는 평범이외다. 나는 여기에서 평범의 덕을 배웁니다.”노산 이은상도 금강산을 다섯 차례나 여행했으며, 수많은 시와 시조를 발표했다. 그중 ‘금강귀로’를 감상해보자.

北 체제 선전 도구로 전락해 아쉬움“금강이 무엇이뇨 돌이요 물 일러라/ 돌이요 물 일러니 안개요 구름 일러라/ 안개요 구름 일러니 있고 없고 하더라/ 금강이 어디더뇨 동해의 가일러라/ 갈적엔 거닐러니 올제는 가슴에 있네/ 라라라 이대로 지녀 함께 늙고자 하노라”금강산이 늘 자랑스럽고 귀하기만 한 것은 아니었다. 구한말의 우국지사 면암 최익현은 금강산에 와서도 풍전등화의 운명인 조국 현실의 아픔을 느껴야 했다. 그가 옥류동에서 지은 시다.“새로 온 비에 못은 드넓고/ 바람 없이도 스스로 차다/ 참으로 신선세계에 앉은 듯/ 그림 속을 날며 보고 있는 듯/ 그 누가 삐뚠 바위 먼저 오를까/ 아슬한 구름다리 보기조차 두렵네/ 이처럼 맑고 깨끗한 곳에서/ 장안을 돌아보며 탄식하노라.”오늘날 금강산 시는 북한 체제 선전의 도구가 돼 절로 탄식이 나온다. 북한 시인 백하의 시다.“진주물결 출렁이는/ 삼일포의 고요한 도래굽이/ 거울같이 맑은 호수가에/ 절벽으로 솟은 푸른바위/ 자주 마음속에 불러 보며/ 내 한번 이 앞에 서보기를/ 그리도 소원했더니/ 오, 이렇듯 가까이 있구나/ 삼일포 푸른바위/ 우러르면 저 바위 끝에/ 위대한 어머님 옷깃 날리시며/ 오늘도 숙연히 서 계시듯/(하략)”위대한 어머니는 김일성의 처 김정숙을 일컫는다.

※ 이훈범 - 남들이 못 보는 세상을 보고 싶어 기자가 됐고, 기자로 살며 본 세상을 칼럼에 녹였다. 얽매이지 않고 세상을 떠다니는 구름을 동경했지만, 32년을 중앙일보에 얽매였다 2022년 해방됐고 이제 새로운 글쓰기에 도전하고 있다. 역사에서 혜안을 얻는 게 삶의 기쁨이다. 2023년 초 첫 소설 [화살 끝에 새긴 이름]을 발표했다. [역사, 경영에 답하다], [세상에 없는 세상수업], [품격] 등을 펴냈다.